十二支や縁起のよい動植物や物事をデザイン化したものも少なくありません。

ウオッチの範囲ですが龍・虎はダントツで、次にはネズミ・牛・ウサギなどですが見つかっていないのは羊です。

なんとなく絵柄にしにくいか、ヤギか羊か判らないのかもしれない。

私の名前が龍がつくからではなく、とりわけ目に付く

「龍」さんに注目してみましょう。

中国からの影響で神社仏閣ばかりではなく、あらゆる工芸品に意匠されてきた龍ですが、そのほとんどは手足の爪の数が3つです。

中国では皇帝のみが5爪のデザインで、おそらく日本でも最高位の人たちの装飾デザインだと思います。

私は日本では4爪まてしか確認していません。

禅宗では龍は悟りの境地を表しているらしく、天井画をはじめ幡などにも描かれています。

しかし、5爪龍は見ていませんし、ましてや鍔ではお目にかかっていません。

龍の話だけで延々と続いてしまいますがもう少し・・・。

言うまでもなく架空のモノでありながら、どこか本当に居そうな気がするのは神社仏閣いたるところで・・・、

そうそう口からは水ばかりではなく温泉を噴出しているところもあったり、ともかく面白い。

龍が刻まれた鍔が欲しいのですが、イイなーと思うものは高くてトテモ買えない。

総体的に龍の画柄のものは複雑で、裏表出入りしているものが多い。

天空を駆け巡る様から作り手も気合が入っり、時としてこりすぎの感もします。

私は昔から龍の染付けがされた磁器を集めていましたが、いつしか消えてしまった。飛んでいったのかなーー。

今気に入っているのが骨董的価値はないものですが、型絵ものや職人さんがパッパッと描いた雑器などがあります。

凝った絵ではなく気取りの無い一筆書きの良さに引かれています。

鍔で探し当てた鍔は金象嵌によるもので、おおらかな曲線がたまらなくいい。

竜頭蛇尾ですが龍のことはこのへんにしておきましょう。

竜虎といいますように「虎」の図柄も様々にあり

「竹虎図」などは定番といえます。

虎となれば「獅子」で、これは縁起のよい架空の動物ですね。

特に

「唐獅子牡丹」は最高の絵柄で、古い映画の話ですが高倉健さんの刺青姿のかっこよさは今も目に浮かびます。

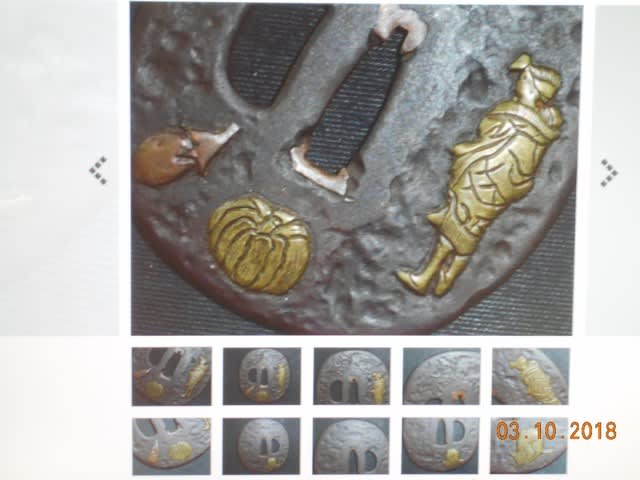

写真の鍔は私の自慢のコレクションの一つで偶然に手に入れることができたもの。

無銘ですが線彫りの深さや鋭さは絶品です。

有名な鍔師「正阿弥」の本物を手にする機会があり、この技巧と酷似していると秘かにほくそ笑んでいます。

というのは、私の予算ではなかなか手に入りにくいものです。