1937年、パリ万博で「ゲルニカ」が公開されました。ピカソの平和への叫びもむなしく、ヨーロッパ、そして世界は再び戦争への道を歩み始めます。

そして、ピカソの女性遍歴は、60代になっても衰えることを知らない。「泣く女」ドラ・マールと別れ、マリー・テレーズとはずるずるつきあいながら、また新たな女性との出会いがピカソの創作意欲をかきたてる。

1943年、ピカソ62歳の時、パリのアトリエに一人の画学生 . . . 本文を読む

さて、妻オルガに飽きてきたピカソの前に、まず現れた女性第1号は、マリア・テレーズという、なんと17歳の少女でした。ピカソがパリのメトロで彼女を見初め、最初にかけた言葉は、「一緒に偉大なことをしましょう」だったといいます。やや、すごい口説き文句だ。ピカソじゃなくちゃそんなこと言えない。

ピカソは、マリー・テレーズに「君の顔はとても興味深い」とも言ったのだとか。彼女の彫りの深い顔立ちと、健康的でしな . . . 本文を読む

ピカソの人生には、常に女性が寄り添っていました。「私は恋愛の情にかられて仕事をする」と彼は語っていた(「pen」2008年10月15日号)そうですが、ピカソにとって、女性は「創造の源泉」であり、その時つきあっていた女性によって、彼の作品の背景が見えてきます。年代を経るごとに次々と変わっていくピカソの作風には、その時々の愛していた女性の影響がありありと見てとれるのです。

ピカソが愛した女性は、よく . . . 本文を読む

パブロ・ピカソ(1881-1973)の本名は、よく「長い名前」の例として引き合いに出されます。「パブロ、ディエゴ、ホセ、フランシスコ・デ・パウラ、ファン・ネポムセーノ、マリア・デ・ロス・レメディオス、クリスピン、クリスピアノ、デ・ラ・サンティシマ・トリニダード」(Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Mar& . . . 本文を読む

昨日の続きですが、常田健の絵について。

東京の画学校に通っていた常田青年は、「プロレタリア美術家同盟研究所」で学んだということもあって、帰郷してからも農民運動家として活動し、検挙、拘留も体験しています。彼の「反体制」的な思想は、初期の作品はもちろん、生涯にわたって貫かれているような気がします。

彼の作品に出てくる農民たちは、ほとんどが顔が描かれていないか、描かれていたとしても無表情です。それは . . . 本文を読む

常田健(1910-2002)という画家は、青森県旧浪岡町(現在は青森市)の生まれで、生涯のほとんどを生まれ育った土地で暮らしました。りんご畑に囲まれた自宅の土蔵をアトリエに改造して、バッハを聴きながら、地元の農民たちの日常の姿を描きました。彼は、「人に見せるため」とか、「売るため」に絵を描いたのではありません。おそらく、描きたいから描く、それがすべてだったのではないのか。

彼の最晩年に、中央の画 . . . 本文を読む

青森県立郷土館で今日から始まった「ジュディ・オング倩玉 木版画の世界展」を見てきました。

ジュディ・オングといえば、「魅せられて」の歌手ですが、木版画家でもあるということを初めて知りました。いろんな才能を持っている人っているもんですね~。ちなみに、「倩玉」というのは、彼女の本名(翁倩玉=ウォン・チエンユィ)で、版画家としてはこちらの名前を使っているのだとか。

チラシに載っていた、日展で特選をと . . . 本文を読む

青森県立美術館の企画展「ボックスアート~プラモデルパッケージと戦後の日本文化」。「ボックスアート」とは、プラモデルの箱絵のことです。模型は自分で組み立てるものですから、完成品がどうなるかを見せるのはとても大事なことで、日本のプラモメーカーは、競ってボックスアートに力を入れました。その結果、ボックスアートを専門とするアーティストが育ち、箱絵そのものが「アート」として成立するようになっていったのです。 . . . 本文を読む

青森市から八甲田山系を経由して十和田市に抜ける県道40号線。鬱蒼としたブナの原生林を抜け、田代高原の広大な景色を楽しめるドライブルートです。ある日の夕暮れ、十和田市方面から田代高原に向かって山中をクルマを走らせていた時のこと。前方左手のちょっと開けた道路端に何やら人影が見える。思わずぎょっとして目をこらしてみると、人じゃない、彫像です。それもいくつも。なぜこんなところに彫像が…? 不 . . . 本文を読む

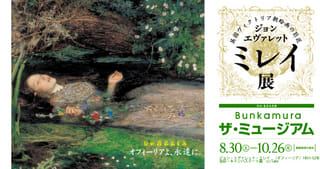

夏目漱石の『草枕』に「オフィーリア」が繰り返し登場することはよく知られています。漱石は、1900年から足かけ5年間、ロンドンに留学していますが、その時にこの作品を見たのでしょう。『草枕』では、「画工(えかき)」である「余」が旅の途中で立ち寄った茶屋の「婆さん」が若い頃高島田で嫁入りをした時の話を聞いて、花嫁の姿を思い浮かべる。

しばらくあの顔か、この顔か、と思案しているうちに、ミレーのかいた、オ . . . 本文を読む

東京・渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ジョン・エヴァレット・ミレイ展」を見てきました。

ミレイ(ミレー)といえば、「落穂拾い」や「晩鐘」、「種まく人」で知られるフランスの画家ジャン=フランソワ・ミレーをつい思い出しますが、彼とほとんど同時代に、英国にもミレーという画家がいました。ジョン・エヴァレット・ミレー(1829-1896)。こっちのミレーの代表作と言われるのが、「オフ . . . 本文を読む

2006年に出した初の写真集『うめめ』が話題を呼び、昨年は第32回木村伊兵衛賞を受賞。今、もっとも脚光を浴びている写真家、梅佳代さん。彼女の写真を見ていると、「シャッターチャンス」がいかに大切かということを感じます。日常生活の中の、どの一瞬を切り取って見せるか。そのセンスこそが、写真家としての資質なのかもしれません。彼女はあまりプリントの色などにはこだわらないということを何かで読みましたが、確かに . . . 本文を読む

こういう展覧会を見て、そして、先の北京五輪の開会式を思い起こす。今も中国は変わっていないんだなあとつくづく思う。中国ではいつだって「アカルイ☆ミライ」が開けていて、その信念たるや、万里の長城より強固なのです…。

中華人民共和国が誕生したのは、1949年10月1日。前221年に秦の始皇帝が初めて中国を統一してから、中国は基本的にはずっと「皇帝」による専制政治を敷いてきましたが、「ラストエンペラー」 . . . 本文を読む

福岡に行ったら、必ず行きたい場所があります。

福岡アジア美術館。中国、朝鮮、モンゴル、インド、中央アジアの国々、タイ、ベトナム、フィリピン、インドネシアなど、「アジア」の近現代美術専門の世界で唯一の美術館。オープンしたのは1999年ですが、この美術館の母体となった福岡市立美術館では、それ以前から、アジア近代美術関連の展覧会が毎年のように開催されていたのでした。古来から、日本への「アジア文化」の玄 . . . 本文を読む

数ある画家の中でも、“フリーク”と呼ばれる愛好者を持つ画家はそんなに多くはないでしょう。17世紀オランダの画家ヨハネス・フェルメール(1632-1675)は、そんな数少ない画家の一人。「光と影」の織りなす優れた作品を残しているだけでなく、何しろ現存する作品数が30数点しかないという「希少性」も、“フェルメール・フリーク”を惹きつける要因なのかもしれません。彼らの中には、世界各地の美術館に散らばって . . . 本文を読む