福田繁雄の立体作品でよく目にするのが、正面から見た形と横から見た形がそれぞれ違っているというのがあります。

福田繁雄デザイン館のある二戸シビックセンター、入口を入ってすぐの1階ロビーに、さっそく彼のそんな作品が目に飛び込んできます。「鳥獣戯画」と「東西交鶏好(とうざいコケーコ)」。前者は、カエルとウサギ、後者は鶏と尾長鶏の組み合わせ。一粒で二度おいしい。カエルを見てウサギを見る。ウサギを見て . . . 本文を読む

今年1月に亡くなられた、グラフィックデザイナー・福田繁雄の追悼特別展(PARTⅡ)が、岩手県二戸市の福田繁雄デザイン館で開催されています(2010年3月28日まで)。

以前、ブログでも書いたことがありましたが、私が福田繁雄を知ったのは、高校時代にさかのぼります。三田誠広の『龍をみたか』という新聞連載小説の挿絵に目を引かれたのが最初でした。

福田氏が、戦争中に母親の出身地である岩手県福岡町(現在 . . . 本文を読む

チベット仏教の特色は、「密教」にあります。護摩行などの密教儀礼を持つ密教は、インドに起源を持ち、9世紀には、中国を経て日本にも最澄や空海によって伝えられていますが、日本と並ぶもう一つの密教の地がチベット。チベット密教は、8世紀以降にインドから直接伝えられたもので、様々な宗派が作られると同時に、壁画、タンカ、金銅仏、密教法具などの「密教美術」が栄えました。

今回の展覧会でもそれらの一部を垣間見るこ . . . 本文を読む

東京・上野の森美術館で開催中です。ポタラ宮殿をはじめとするチベット各地の寺院や博物館からやってきた全123点を間近で見ることができます。その構成は次のとおり。

序章 吐蕃王国のチベット統一

第1章 仏教文化の受容と発展

第2章 チベット密教の精華

第3章 元・明・清との往来

第4章 チベットの暮らし

なんといっても、見所は「第2章 チベット密教の精華」でしょう。インドとも中国とも東南 . . . 本文を読む

「BRUTUS」の2009年4月15日号の特集は「仏像」です。表紙が阿修羅立像のアップ写真だし、「阿修羅に会えた?」とあることからも、とうぜん、「阿修羅展」に合わせての特集と思われます。ただ、阿修羅展そのものについては、「入口」と位置づけてさらっとかわし(「八部衆」の写真は見開き2ページにわたって掲載されていますが)、特集はあくまでも「ブツゾウ」。日本の仏像の歩みを、仏教伝来からの歴史と共にわかり . . . 本文を読む

阿修羅展に行ったら、海洋堂製作の阿修羅公式フィギュアを絶対買おうと思っていたのですが、残念ながら既に完売…。でも、もう一つ、ぜひ買おうと思っていたもの、CD「愛の偶像(ラブアイドル)」が買えたので満足。

この曲は、「阿修羅ファンクラブ」の公式ソングです。自称「ミスター阿修羅」、THE ALFEEの高見沢俊彦が作曲と歌を担当、歌詞はもちろん、ファンクラブ会長を務めるみうらじゅん。色とりどりの仏像が . . . 本文を読む

念願だった阿修羅展を見てきました。なんと70分待ちでした! これほどの人気とは正直思っていませんでした。

今回の展示は、阿修羅像を正面以外からも見ることができるというのが最大の売りではあるものの、阿修羅立像(りゅうぞう)そのものは、京都の興福寺に行けば、いつでも観覧できるのに…。

時計回りに列をつくり、押し合いへし合いする人込みの中で、係員が「立ち止まらないでください、少しずつ前にお進みくださ . . . 本文を読む

東京・上野から桜の便りがとどきました。

上野公園の桜は、広々とした公園の中で見るせいか、本当に迫力があります。上野で過ごした3年間、毎年いろんな思いで桜を見ていたことを思い出します。

その上野公園にある東京国立博物館で、明日から「国宝 阿修羅展」が開催されます。

いつもは奈良の興福寺におられる阿修羅の像が、半世紀ぶりに東海道を東上。今回は、阿弥陀三尊像、八部衆像、十大弟子像、薬王菩薩・薬上菩 . . . 本文を読む

思わずニヤけてしまう作品の多い「チャロー!インディア」ですが、そのほとんどの作品は、目にした瞬間に直感的にニヤリとさせられてしまいます。ところが、一方では、見ただけではよく分からず、解説を読んでそのおかしさがじっくりわかってくるという、非常に手の込んだ作品もありました。たとえば、トゥシャール・ジョーグの「ユニセル・プロジェクト」がそう。

「ユニセル公共事業団」が提起する、都市における様々な社会問 . . . 本文を読む

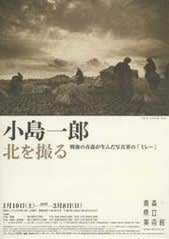

青森県立美術館で開催中の企画展「小島一郎 北を撮る」。

サブタイトル「戦後の青森が生んだ写真界の「ミレー」」。ミレーとは、もちろん、「晩鐘」、「落穂拾い」、「種まく人」を描いた19世紀フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーのことです。小島一郎(1924-1964)が津軽の農民を撮った写真は、確かに、ミレーの描いた農民たちの絵と雰囲気が似ています。チラシに載っている写真なんか、稲わらを麦に代えた . . . 本文を読む

私が尊敬してやまないマハトマ・ガンディー。当然、母国インドではガンディーは神聖不可侵な存在なのだろうと思っていましたが、この作品を見ると、そうでもないのかも…とちょっとショックを受けました。アシム・プルカヤスタの、ガンディーを扱った一連の作品です。彼は、紙幣や切手に描かれたガンディーの顔をモチーフに、大胆なアートをつくり出す。

《ファウンド・オブジェクト/オブジェクツ》(2003-08年)は、ガ . . . 本文を読む

ヒンドゥー教は、「インド教」。「宗教」というより、インドの風習、文化そのものです。たとえば、日本に住んでいる日本人がヒンドゥー教徒になることはきわめてむずかしい。というより、インドに住んでいない人間は、ヒンドゥー教徒にはなれっこない。

「インド現代美術」も、ヒンドゥー教と同じだなと、六本木ヒルズの森美術館で開催中の「チャロー!インディア:インド美術の新時代」を見て思いました。インドの現代美術は、 . . . 本文を読む

パナソニック電工の東京本社ビルの中に、汐留ミュージアムという小さな美術館があって、この18日まで、「アーツ・アンド・クラフツ《イギリス・アメリカ》」という企画展をやっていました。英国の詩人・デザイナーであるウィリアム・モリス(1834-1896)が始めた新しいデザイン運動「Art & Crafts」によって生み出された作品を紹介する展覧会です。24日からは、東京都美術館でも同様の趣旨で「生活と芸術 . . . 本文を読む

コイン"TARO MONEY"。

以前、ある人からいただいて、いつも財布に入れているのですが、これを購入すると、その代金の一部が岡本太郎の大壁画、「明日の神話」の修復に使われると聞きました。無事に修復を終えた「明日の神話」は、この11月から渋谷駅の連絡通路に展示されています。

1967年、メキシコの実業家から、メキシコ・シティの中心部に建築中のホテルのロビーを飾る壁画の制作を依頼された岡本太郎 . . . 本文を読む

ナンシー関といえば、「世界で唯一の」消しゴム版画家、という肩書きで呼ばれますが、単に消しゴム版画で芸能人の顔を彫っていたのでは、死後7年もたってから「回顧展」みたいなのが開催されるわけがない。彼女の仕事の本質は、「芸能界に特化したタイムリーな批評(辛口の)」にあります。

主に週刊誌の連載で読むことができた彼女のコラムは、書籍化されて今でも読むことはできます。私も昔1冊だけ買ったことがあったよなあ . . . 本文を読む