やなせたかしさんの最初の認識は、月刊『詩とメルヘン』の編集長で不思議な絵でなかなか風変わりな世界の描き方をされる方だということだった。その頃は今ほど世に知られていなかったように思う。

「詩とメルヘン絵本館」のHPはこちら

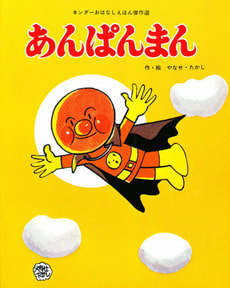

その後、絵本では「あんぱんまん」としていたのが、アニメ版で「アンパンマン」シリーズが始まり、日本中で誰もが知っている漫画家のおじいさんになってしまわれた。

冒頭の写真はオリジナルの「あんぱんまん」で、普通の人間の身体のバランスで頭だけが「あんぱん」なのだ。ジャムおじさんというパンづくりをするおじさんが焼いたあんぱんから生まれたヒーローなのだ。アトムの生みの親の天馬博士、育ての親のお茶の水博士の両方の役割を果たしているように思う。

あんぱんでできた頭をお腹が空いて倒れている人に食べさせて助ける。そして頭のあんぱんがかじられたりすれば力を失う(といっても頭なしでも空を飛ぶくらいの力はある)、強くないヒーローなのだ。

自分を食べさせて人を救うとは、まさに仏教でいう「捨身飼虎」の考え方に基づいていると驚いたものだ。けれど、あんぱんまんは再生する。それも自分の力ではなく、ジャムおじさんが新しく焼いてくれたあんぱんの頭でリフレッシュする。

niftyの「捨身飼虎」はこちら

瀬戸内寂聴さんの本を2冊続けて読んだが、その中で天台宗伝教大師最澄の教えに「『己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり』という言葉があるとあったことに重なる。

「忘己利他」だけでなく、そういう人も周囲の人に支えられているという姿こそ理想的だと思う。

そういう難しいことを、「あんぱんまん」の物語は子どもにもわかるように伝えてくれる。

アニメではもっと三頭身くらいの幼児に好まれる体型にされ、○○マンシリーズにならってカタカナにされてしまったと思われる。

敵キャラとしてバイキンマンとドキンちゃんも可愛いし、毎回毎回の楽しいキャラクターが登場し、困った事件を解決するための戦いをくり広げるという、人気シリーズになった。それでもアンパンマンが自分を投げ出して人を助けるという本質はきちんと伝わっていると思う。

アンパンマンミュージアムのサイトはこちら

お子さんがいなかったやなせさんは自分の生み出したアンパンマンの人形に囲まれて元気で長生きしてくださった。

体調を崩して引退をされることになっていたのを、3.11で被災した方々を励ますために「引退を撤回」され、最後までご自身が「忘己利他」を貫かれたように思う。

ご冥福を祈りたい。

天台宗の「法話集」の「忘己利他」はこちら

大谷大学の「生活の中の仏教用語」の中の「忘己利他」はこちら=こちらには「捨身飼虎」のエピソードとの関連もわかる

この記事のあと、どどーんと気鬱がひどくなってしまい、職場関係で巻き込まれたfacebookの方だけで手いっぱいとなり、ブログを開けど何もできない状態が続いてしまいました。

「捨身飼虎」→「忘己利他」の考え方が素敵だなぁと感じられるようになりました。