昔は山仕事に忙しかった。

この日に集まると聞いていた場所はどこにあるのだろう。

曽爾村の大字小長尾(こながお)にやってきたもののすっかり記憶が薄れてしまって目的地に着かない。

前回に訪れたのはいつだったろうか。

翻ってみれば9年も前だった。

平成20年の4月20日は第三日曜日。

この日に集まった人は150人にも膨れ上がっていた。

場所は多輪峯(たわみね)の森。

この日より2週間前の7日は村の春祭り行事の集まりがあった。

川原、西出下、西出上、東出下、東出中、東出上の6木場(こば)組頭に村総代らが集まって多輪峯さんに参って神事をしていた。

神事に多輪峯講も参列する神社は多輪峯神社である。

うって変わったこの日は村人が春の季節を山に登って愉しむタワミネさんの岳のぼりである。

集まる会場は小長尾の人たちが憩いの場として利用できるよう開拓した地。

平成10年~12年にかけて県東部農林振興事務所林業振興課が整備した「多輪峰の森」の東側になるテレビ中継所の辺りに桜を植樹した場である。

会場は炎天下の広場。

今年の寒気は3月末まで居座った。

翌月の4月は温くなった日も何日かあったが、雨続きの日や曇天も。

すっきりしない日に4月に入っても金剛山に雪が積もったと伝えるニュースも届く。

室生や都祁辺りも雪が舞ったとFBの知人たちも報告していた。

昼間は20度前後にも上昇するが、朝の冷え込みが厳しい。

4月1日から連続6日間も一桁台の気温。

2日、3日はマイナスに近く気温は2度にもなったことがある。

気温が上昇した8日。

そのまま行くか、と思いきや、10日からは連続3日間も冬に逆戻り。

13日の朝は気温が4度。

何時まで経っても朝霜に悩まされる農家の人たち。

こういう年は何年かに一度のタイミングでやってくる。

そのような年は桜も含めて花の咲き具合がとても遅い。

地域によっては一週間どころか十日間の遅れもある。

9年前に訪れたときはほぼ満開だったが、この日に咲く桜の木は僅か。

かろうじて1本の桜の木の枝にへばりつくように咲いていたのが愛おしい。

岳のぼりに来る人たちは村の人たちだけでなく、この近くにある「クラインガルテン」の人たちもやってくる。

「クラインガルテン」は平成15年春に開園した滞在型市民農園は人気の場。

数年間の短期間しか利用できない入れ替わり制。

抽選で当たった人たちが町からやってきて農園作りに勤しんでいる。

その人たちは町の人。

広場からすぐ近くに鎮座する多輪峰神社に参ることはない。

参るのは39戸の小長尾住民。

かつては別の地にあったが、昭和9年に災難があったからここへ遷座した。

多輪峰講が信奉する神社。

山仕事をしている人たちが7日に参っていた。

山の仕事に山の安全を祈っていた。

7日は全国どこへ行っても山の神の祭りをしている。

7日は農休みというか、山の仕事を休む日であるという人たち。

かつて雪が降った年もあった。

多輪峰神社の前で相撲をとったこともある。

それは子どもころだと話す75歳の高齢者。

この下に土俵があったという。

その日は曽爾の力士がやってきた。

その時代にあった太い幹の山桜。

推奨された杉生産が盛んになって伐採した。

そのような古木はたくさんあった50年前のころであれば昭和40年代。

経済的にも価値のあった杉生産が盛んで潤った時代だったと回顧される。

4月7日は寒いから昼食と切り離して日曜日に移したのが、この日の岳のぼり。

「クラインガルテン」の人たちも参加できる地域のコミュニケーションの日に切り換えた。

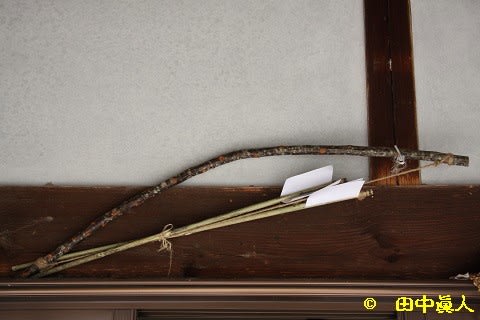

神社に登る道に木で作った鳥居がある。

その前に立てた奉納幟は昭和9年4月7日に多輪峰講が寄進したもの。

10人の講中は夜にヤドとなる家に集まって般若心経を七巻申すお勤めをしていた。

今年は3人になったという講の集まりは総参りの会式である。

農繁期前の慰労はかつて4月3日の神武さんもあったという。

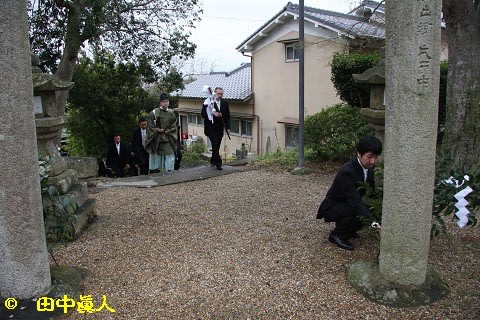

木で作った神社参りの階段を登る。

家族連れで参る人たちと遭遇する。

旦那さんは顔見知り。

お願いして家族で参る姿を撮らせてもらう。

多輪峰神社は小社。

榊を立ててイロバナも添えていた。

社に立てかけた竹に幣を挟んでいる。

これは4月7日の村の春祭り参った際に立てたもの。

次から次へと階段を登ってくる村の人がいる。

娘さんとともに手を合わす人もおれば、総代時代にずいぶんとお世話になったOさんも参拝される。

この日の岳のぼりに供えていたのは、前日にトーヤが作った「オゴク」。

充てる漢字は御御供であろう。

「オゴク」は粳米に糯米を挽いた米粉で作る。

その割合は作るトーヤ家によって異なっていたそうだ。

かつてはめいめいの家で作っていたが、今は村行事になったこともあって、材料の米粉は村費用で購入する。

買った米粉は湯で煮えさせて茹でる。

それを蒸す。

玄米餅も米粉にして混ぜたという人もいる。

できたオゴクは顎にへばりつくほどの柔らかさがある。

冷ましておいたら固くなる。

それを細く伸ばして包丁で切る。

切る時間帯は夜になる。

今年もまた、その年のトーヤ6組で作ったそうだ。

6組ということは木場(コバ)単位に選ばれた人たちであろう。

かつてゴクツキ(御供搗き)をしていたときの様相を話される。

お酒も入って「オゴク」を作る日は賑やかだった。

飲む量も増えて勢いが増す。

オーコで担いで運んでいた「オゴク」。

フゴに盛った「オゴク」を運ぶ。

その場に酔うた人がおった。

その人はフゴの中に入ってしもうた。

「おかあなれょー」とか言ったらしいが、聞き取ったメモが読み取り不能で誤っている可能性はあるが、記載することにした。

後々に考えてみれば「おかあなれょー」は「おっかねぇなー」のように思えた。

供えた「オゴク」の食べ方である。

一般的な食べ方は、ぜんざいに入れるか、焼いて砂糖醤油につけて食べるか、になるそうだ。

略式参拝されたら花見の会場に移動する。

すぐ近くにある広場が会場である。

前回もそうだったが、ここは鹿の生息地。

広場を見下ろす位置にあがれば、数日前に落とした鹿の糞が見つかる。

ブルーシートを広げたところに座る家族。

ざっと数えたら80人ほどにもなった。

半分のシートに空きがある。

前回に訪問した平成20年の4月20日の様相はほぼ満席だった。

びっしり埋まっていたが、今年は半数。

寒さ続きだったことも一因のようだが、この日は青空が広がり、心も晴れる快晴日。

実は、ここ5年間は雨天の関係で公民館に場を移して催していたそうだ。

こんな快晴になったら、実に気持ちが良い。

久しぶりに満喫する村の春祭り。

植樹した桜の花が満開だったらもっと良いのだが、快晴になっただけでも嬉しい憩いの場に会話が盛り上がる。

家族ごとに食べる手造り料理が美味しく見える。

会場に寛ぐ村の人たちと同じように花見の昼食をいただこうと思って、当地に来る際に立ち寄ったラ・ムー桜井店で売っていたおにぎりを買ってもってきた。

そうしたら、現総代のKさんが村の臨時販売店で売っていた手造りコンニャクをサービスしてくれた。

これがとても美味いのである。

美味い味噌は手造り味噌にある。

そのコンニャクを肴にスーパーラ・ムー桜井店で買ってきたおにぎりをいただく。

一つは丸い形の味飯煮玉子マヨ。

ネーミング通りの味付けご飯に煮玉子を正面に埋め込んでいる。

細めに切った海苔を巻いたおにぎりはマヨネーズも混ぜている。

一口、ほうばる。

おっ、これは美味いやんか、である。

意外性があったのか、とても驚きの旨み味。

郷土料理のイロゴハンまではいかないが、マヨネーズの味が効いて美味いのである。

もう一つは有明産海苔で包んだ味付牛肉おにぎり。

これ1個でナトリウムが394mg。

味飯煮玉子マヨの成分は控えなかったのでわからないが、味付牛肉の塩分含油量はおよそ1g。

三つ食べたら3g。

それがぎりぎりの線であるが、この日はコンニャクもあったので満腹状態。

翌朝の食事に食べたが、まったく美味くない。

一日経ったら賞味期限が切れたかのように思えた味であった。

会場で売っていた自家製味噌は「たわわ」の会こと、小長尾ゆず生産組合の人たちが作ったもの。

曽爾村産の自家製ゆずの皮を粉末状態に製品化したゆずパウダーを使用して作った手造り味噌。

これもまた製品化。

パック詰めして販売する「ゆず麹味噌」である。

他にも「ゆず胡椒入り味噌」もある。

いずれも串をさして作った田楽コンニャクの形で臨時販売していた。

一口食べて、これは美味い。

コンニャクの味も美味しいがそれ以上にコクを感じるゆず味噌。

香りが口いっぱいに広がった。

ちなみに「たわわ」の会の「たわわ」は柚子の実が、たわわに稔り、多くの人の輪を繋げ、みんなの笑顔を広げる・・ということのようだ。

この日の製品は未だ販売されていない。

いわば試験的製品を会場のみなさんに、先に味わっていただこうということのようだ。

来春、つまりは平成30年の春には販売されると思うので、是非、お試しくだされ。

岳のぼりの愉しみはもう一つある。

村の費用で賄う大抽選会である。

抽選会は食事を終えてゆっくり寛いだ時間帯に行われる。

空くじなしの大抽選会は予め番号札を入れた箱から取り出すことによって始まる。

外れクジの商品はテイッシュボックス。

我が家にとってはありがたい日用品である。

特等の商品は1本。

ティフアールハッピーセットを目指して発表されるクジ番号に耳を澄ませる。

1等は、トイレットペーパーが1ケースもある

2等が、調味料セットか、バスマットか。

3等は、カビキラー電動スプレーセットか、コロコロか。

4等は、キッチンペーパーか、トイレットペーパーか。それともバケツか、ファブリーズセットにするのか。

5等は、クイックルハンディか、食器洗剤か。それとも韓国のりか、お菓子セットか。

6等は、サランラップか、キッチンハイターか。それともフリーザー袋か、軍手か。

お楽しみ抽選会は、番号を告げられるたびにあちらこちらに歓声が上がる。

賞品貰いは小さな子どもたちから大人まで。

家族ほぼ全員が当選したという組もある。

喜んで駆け付ける賞品は2等のようだ。

拍手で迎える村の人たちにゲットしたぜ、と雄叫びも。

和気あいあいの大抽選会は長丁場。

50分もかかった抽選会に投入された籤すべてを開封された。

大きな賞品を担いで先に帰る家族連れもあるが、この後に続くイベントはゴクマキ(御供撒き)。

大量に搗いた「オゴク」もお菓子も四方から撒かれる。

どの位置につくのか選り好みしようが、背中から飛んでくるものも。

転げた「オゴク」を追いかける一幕もある。

こうしてひと時の農休みを終えた明日からは日常に戻っていった。

(H29. 4.16 SB932SH撮影)

(H29. 4.16 EOS40D撮影)

この日に集まると聞いていた場所はどこにあるのだろう。

曽爾村の大字小長尾(こながお)にやってきたもののすっかり記憶が薄れてしまって目的地に着かない。

前回に訪れたのはいつだったろうか。

翻ってみれば9年も前だった。

平成20年の4月20日は第三日曜日。

この日に集まった人は150人にも膨れ上がっていた。

場所は多輪峯(たわみね)の森。

この日より2週間前の7日は村の春祭り行事の集まりがあった。

川原、西出下、西出上、東出下、東出中、東出上の6木場(こば)組頭に村総代らが集まって多輪峯さんに参って神事をしていた。

神事に多輪峯講も参列する神社は多輪峯神社である。

うって変わったこの日は村人が春の季節を山に登って愉しむタワミネさんの岳のぼりである。

集まる会場は小長尾の人たちが憩いの場として利用できるよう開拓した地。

平成10年~12年にかけて県東部農林振興事務所林業振興課が整備した「多輪峰の森」の東側になるテレビ中継所の辺りに桜を植樹した場である。

会場は炎天下の広場。

今年の寒気は3月末まで居座った。

翌月の4月は温くなった日も何日かあったが、雨続きの日や曇天も。

すっきりしない日に4月に入っても金剛山に雪が積もったと伝えるニュースも届く。

室生や都祁辺りも雪が舞ったとFBの知人たちも報告していた。

昼間は20度前後にも上昇するが、朝の冷え込みが厳しい。

4月1日から連続6日間も一桁台の気温。

2日、3日はマイナスに近く気温は2度にもなったことがある。

気温が上昇した8日。

そのまま行くか、と思いきや、10日からは連続3日間も冬に逆戻り。

13日の朝は気温が4度。

何時まで経っても朝霜に悩まされる農家の人たち。

こういう年は何年かに一度のタイミングでやってくる。

そのような年は桜も含めて花の咲き具合がとても遅い。

地域によっては一週間どころか十日間の遅れもある。

9年前に訪れたときはほぼ満開だったが、この日に咲く桜の木は僅か。

かろうじて1本の桜の木の枝にへばりつくように咲いていたのが愛おしい。

岳のぼりに来る人たちは村の人たちだけでなく、この近くにある「クラインガルテン」の人たちもやってくる。

「クラインガルテン」は平成15年春に開園した滞在型市民農園は人気の場。

数年間の短期間しか利用できない入れ替わり制。

抽選で当たった人たちが町からやってきて農園作りに勤しんでいる。

その人たちは町の人。

広場からすぐ近くに鎮座する多輪峰神社に参ることはない。

参るのは39戸の小長尾住民。

かつては別の地にあったが、昭和9年に災難があったからここへ遷座した。

多輪峰講が信奉する神社。

山仕事をしている人たちが7日に参っていた。

山の仕事に山の安全を祈っていた。

7日は全国どこへ行っても山の神の祭りをしている。

7日は農休みというか、山の仕事を休む日であるという人たち。

かつて雪が降った年もあった。

多輪峰神社の前で相撲をとったこともある。

それは子どもころだと話す75歳の高齢者。

この下に土俵があったという。

その日は曽爾の力士がやってきた。

その時代にあった太い幹の山桜。

推奨された杉生産が盛んになって伐採した。

そのような古木はたくさんあった50年前のころであれば昭和40年代。

経済的にも価値のあった杉生産が盛んで潤った時代だったと回顧される。

4月7日は寒いから昼食と切り離して日曜日に移したのが、この日の岳のぼり。

「クラインガルテン」の人たちも参加できる地域のコミュニケーションの日に切り換えた。

神社に登る道に木で作った鳥居がある。

その前に立てた奉納幟は昭和9年4月7日に多輪峰講が寄進したもの。

10人の講中は夜にヤドとなる家に集まって般若心経を七巻申すお勤めをしていた。

今年は3人になったという講の集まりは総参りの会式である。

農繁期前の慰労はかつて4月3日の神武さんもあったという。

木で作った神社参りの階段を登る。

家族連れで参る人たちと遭遇する。

旦那さんは顔見知り。

お願いして家族で参る姿を撮らせてもらう。

多輪峰神社は小社。

榊を立ててイロバナも添えていた。

社に立てかけた竹に幣を挟んでいる。

これは4月7日の村の春祭り参った際に立てたもの。

次から次へと階段を登ってくる村の人がいる。

娘さんとともに手を合わす人もおれば、総代時代にずいぶんとお世話になったOさんも参拝される。

この日の岳のぼりに供えていたのは、前日にトーヤが作った「オゴク」。

充てる漢字は御御供であろう。

「オゴク」は粳米に糯米を挽いた米粉で作る。

その割合は作るトーヤ家によって異なっていたそうだ。

かつてはめいめいの家で作っていたが、今は村行事になったこともあって、材料の米粉は村費用で購入する。

買った米粉は湯で煮えさせて茹でる。

それを蒸す。

玄米餅も米粉にして混ぜたという人もいる。

できたオゴクは顎にへばりつくほどの柔らかさがある。

冷ましておいたら固くなる。

それを細く伸ばして包丁で切る。

切る時間帯は夜になる。

今年もまた、その年のトーヤ6組で作ったそうだ。

6組ということは木場(コバ)単位に選ばれた人たちであろう。

かつてゴクツキ(御供搗き)をしていたときの様相を話される。

お酒も入って「オゴク」を作る日は賑やかだった。

飲む量も増えて勢いが増す。

オーコで担いで運んでいた「オゴク」。

フゴに盛った「オゴク」を運ぶ。

その場に酔うた人がおった。

その人はフゴの中に入ってしもうた。

「おかあなれょー」とか言ったらしいが、聞き取ったメモが読み取り不能で誤っている可能性はあるが、記載することにした。

後々に考えてみれば「おかあなれょー」は「おっかねぇなー」のように思えた。

供えた「オゴク」の食べ方である。

一般的な食べ方は、ぜんざいに入れるか、焼いて砂糖醤油につけて食べるか、になるそうだ。

略式参拝されたら花見の会場に移動する。

すぐ近くにある広場が会場である。

前回もそうだったが、ここは鹿の生息地。

広場を見下ろす位置にあがれば、数日前に落とした鹿の糞が見つかる。

ブルーシートを広げたところに座る家族。

ざっと数えたら80人ほどにもなった。

半分のシートに空きがある。

前回に訪問した平成20年の4月20日の様相はほぼ満席だった。

びっしり埋まっていたが、今年は半数。

寒さ続きだったことも一因のようだが、この日は青空が広がり、心も晴れる快晴日。

実は、ここ5年間は雨天の関係で公民館に場を移して催していたそうだ。

こんな快晴になったら、実に気持ちが良い。

久しぶりに満喫する村の春祭り。

植樹した桜の花が満開だったらもっと良いのだが、快晴になっただけでも嬉しい憩いの場に会話が盛り上がる。

家族ごとに食べる手造り料理が美味しく見える。

会場に寛ぐ村の人たちと同じように花見の昼食をいただこうと思って、当地に来る際に立ち寄ったラ・ムー桜井店で売っていたおにぎりを買ってもってきた。

そうしたら、現総代のKさんが村の臨時販売店で売っていた手造りコンニャクをサービスしてくれた。

これがとても美味いのである。

美味い味噌は手造り味噌にある。

そのコンニャクを肴にスーパーラ・ムー桜井店で買ってきたおにぎりをいただく。

一つは丸い形の味飯煮玉子マヨ。

ネーミング通りの味付けご飯に煮玉子を正面に埋め込んでいる。

細めに切った海苔を巻いたおにぎりはマヨネーズも混ぜている。

一口、ほうばる。

おっ、これは美味いやんか、である。

意外性があったのか、とても驚きの旨み味。

郷土料理のイロゴハンまではいかないが、マヨネーズの味が効いて美味いのである。

もう一つは有明産海苔で包んだ味付牛肉おにぎり。

これ1個でナトリウムが394mg。

味飯煮玉子マヨの成分は控えなかったのでわからないが、味付牛肉の塩分含油量はおよそ1g。

三つ食べたら3g。

それがぎりぎりの線であるが、この日はコンニャクもあったので満腹状態。

翌朝の食事に食べたが、まったく美味くない。

一日経ったら賞味期限が切れたかのように思えた味であった。

会場で売っていた自家製味噌は「たわわ」の会こと、小長尾ゆず生産組合の人たちが作ったもの。

曽爾村産の自家製ゆずの皮を粉末状態に製品化したゆずパウダーを使用して作った手造り味噌。

これもまた製品化。

パック詰めして販売する「ゆず麹味噌」である。

他にも「ゆず胡椒入り味噌」もある。

いずれも串をさして作った田楽コンニャクの形で臨時販売していた。

一口食べて、これは美味い。

コンニャクの味も美味しいがそれ以上にコクを感じるゆず味噌。

香りが口いっぱいに広がった。

ちなみに「たわわ」の会の「たわわ」は柚子の実が、たわわに稔り、多くの人の輪を繋げ、みんなの笑顔を広げる・・ということのようだ。

この日の製品は未だ販売されていない。

いわば試験的製品を会場のみなさんに、先に味わっていただこうということのようだ。

来春、つまりは平成30年の春には販売されると思うので、是非、お試しくだされ。

岳のぼりの愉しみはもう一つある。

村の費用で賄う大抽選会である。

抽選会は食事を終えてゆっくり寛いだ時間帯に行われる。

空くじなしの大抽選会は予め番号札を入れた箱から取り出すことによって始まる。

外れクジの商品はテイッシュボックス。

我が家にとってはありがたい日用品である。

特等の商品は1本。

ティフアールハッピーセットを目指して発表されるクジ番号に耳を澄ませる。

1等は、トイレットペーパーが1ケースもある

2等が、調味料セットか、バスマットか。

3等は、カビキラー電動スプレーセットか、コロコロか。

4等は、キッチンペーパーか、トイレットペーパーか。それともバケツか、ファブリーズセットにするのか。

5等は、クイックルハンディか、食器洗剤か。それとも韓国のりか、お菓子セットか。

6等は、サランラップか、キッチンハイターか。それともフリーザー袋か、軍手か。

お楽しみ抽選会は、番号を告げられるたびにあちらこちらに歓声が上がる。

賞品貰いは小さな子どもたちから大人まで。

家族ほぼ全員が当選したという組もある。

喜んで駆け付ける賞品は2等のようだ。

拍手で迎える村の人たちにゲットしたぜ、と雄叫びも。

和気あいあいの大抽選会は長丁場。

50分もかかった抽選会に投入された籤すべてを開封された。

大きな賞品を担いで先に帰る家族連れもあるが、この後に続くイベントはゴクマキ(御供撒き)。

大量に搗いた「オゴク」もお菓子も四方から撒かれる。

どの位置につくのか選り好みしようが、背中から飛んでくるものも。

転げた「オゴク」を追いかける一幕もある。

こうしてひと時の農休みを終えた明日からは日常に戻っていった。

(H29. 4.16 SB932SH撮影)

(H29. 4.16 EOS40D撮影)