カラーパウダーを浴びながら走る『The Color Run』(カラーラン)、2012年1月にアメリカ・アリゾナ州で初めて開催され、昨年までに世界26ヶ国で200万人以上が参加しているランニング・イベント。これがルーマニアにもやって来たので、これは見に行くしかない==。

ルーマニア初の開催はブカレストにて4月26日、土曜の夕方。そぞろ歩きをする人も多いティネトルイ公園内湖畔のコースを走ります。そこに到着するまでの地下鉄の中でもすでに、大会オフィシャルの白のTシャツを着た人たちがいっぱい。事前にタウン誌や地下鉄内の広告で十分告知されていたので、イベントを垣間見てやろうと言うギャラリーも集まっています。

大きなダンスステージの両側にスタートゲートとフィニッシュゲート。そこからぐるりを取り巻くようにイベントスペースが設けられていて、そこがスタートゾーン。でもこのゾーンに入れるのはナンバーカードをつけた人だけ。周りには目隠しフェンスが目の高さよりもはるかに高く設けられていて、近づいて中の様子を見ることが出来ません。

でもイベントスペースのちょうど横に高台があるので、ギャラリーはみんな中腹まで登って中を覗き見ています。

スタートは午後5時だけれど、早い目から続々と人たちが集まってきて、スタートゾーンはぎゅうぎゅう詰め。わたしと同じくギャラリーしに来たラン仲間にも出会い、ランニングイベントを見に来たのだから、コースに出てみることにしました。

コース上に4箇所設けられているパウダーゾーン。ここを走り抜けるたび、ランナーたちはカラーパウダーを浴びせかけられる のです。

パウダーボトルをもって待ち構えるボランティアたち。距離は5キロなので、カラーゾーンは1キロごと。最初の色は、黄色。

パウダーの壷係りのボランティアさんもすでに黄色に染まっています。この壷からパウダーはボトルに詰め替えられ、噴射されるのです。

最初のランナーがやって来た!先導の自転車にも容赦なくカラーパウダー。

次の色はオレンジ。最初は自分達が色に染まるのを躊躇してガードの外からパウダーを噴射していたボランティアたちも、ノリにノッてきて、ランナー集団に入り混じってパウダーを噴射しています。

全長5キロと言うのは絶妙な距離、普段トレーニングをしていなくても、友達といっしょだったら歩いたり走ったり出来てしまう距離。

小さな子供にとってはちょっと長いかもしれないけれど、お母さんといっしょでこんな衣装を着ていたら大丈夫、スタート前に出会った親子たち。なんといっても制限時間は2時間半。

車椅子を押しての参加もありました。

そしてピンクを経て、最後の色は水色。ここまで来るとランナー達もたくさんパウダーを浴びたくなってきて、パウダーゾーンでくるくる廻ったり、寝転がったり。パウダー係もランナーの行く手をさえぎるように、噴射。

用意周到な人はこんな装備で来ています、これならパウダーを吸い込まないし、目元も大丈夫。

沿道で応援している私に、こんなプレートをもたせてもらいました~「Culorile înseamnă bucurie(色は喜びを意味する)」

子供から80歳までの年代層から2000人を超える参加者と場内DJがあったけれど、圧倒的にグループで来ている若い人たちが多かったです。カラーに染まってゴールした後は、音楽とDJ、そしてダンス。

場外でもノリノリ。

こうなったら色濃く染まったほうが見栄えする!

ふだんのマラソン大会で出会うランナー達にはほとんど出会いませんでした、これはランニング・イベントというより色に染まるお祭り。夜がとっぷり暮れるまでダンスが続いたに違いありません。

カラーラン、その後:

カラーラン、その後:

オフィシャルの荷物預かりが無く、リュックサックを担いで走っている人もいました。もちろんリュックもカラーパウダーまみれ。更衣室やシャワーも無く、ほとんどの人がカラフルに染まったTシャツのまま帰途についたようです。

車で帰るというラン友は、ちゃんと大きなビニールシートを座席に広げていましたが、地下鉄で帰る人はどうしたんだろう~?座席にも座れないし、人に擦れると大変!

『The Color Run』とは:

「the Happiest 5k on the Planet(地球上でもっともハッピーな5km)」をコンセプトに、健康的でユニークかつエキサイティングな時間を過ごす、笑顔あふれるファン・ランニングイベント。(

日本語版サイトより)

ランニングブーム最高潮の日本に上陸したのも今年の春。そしてブームの上り調子にいるルーマニアにも同じ時期にやってきました。2013年までに世界26ヶ国で200万人以上を動員しているけれど、この数の中にはまだ日本もルーマニアも入っていなかったのです。

ルーマニアではこのあと6月にトランシルバニア地方クルージュ・ナポカで開催。

ワタクシ、マドモワゼル、どうして参加しなかったの?:

わたしは午前中からチェルニカの森でトレイル42キロの大会を走っていて、翌日もトレイル12キロのレースがあります。第一、カラーパウダーに染まったら、後の洗濯が大変でしょ==(大会のメインスポンサーは洗濯粉のDERO、うまいこと出来ている!)

トレイル42キロを完走したランナーの中には、同日夕方開催のカラーランと掛け持ちの人もいて、いっしょに会場へ向かいました。翌日の12キロも出走。今のブカレストとその近郊にはこれほどたくさんの大会があるのです。

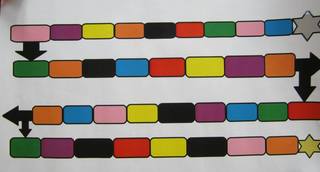

ランニング部門

ランニング部門⇔⇔⇔

海外ブログ部門

海外ブログ部門

↑↑いつもご声援ありがとうございますm(__)m↑↑

ランニング部門⇔⇔⇔

ランニング部門⇔⇔⇔ 海外ブログ部門

海外ブログ部門