けん玉が「kendama」となり、ストリート系スポーツとして世界中でブームが沸き上がっている!上のポスターは、けん玉ワールドカップ予選、ルーマニア大会を告知するもの。上位入賞者2名が日本へ派遣されます。

昨年あたりから感じていました、ルーマニアでもけん玉ブーム。あらゆるところで男の子たちが、けん玉遊びに夢中。そして今年になって、いよいよ空前のけん玉ブーム。

ただし、けん玉を携えて道を闊歩し、首根っこに引っ掛けてバスに乗り込んでくるのは、男の子だけ。ブカレストでは、女の子でけん玉で遊んでいる子たちを見かけたことがありません。けん玉って、男の子の遊びなの?

追記:

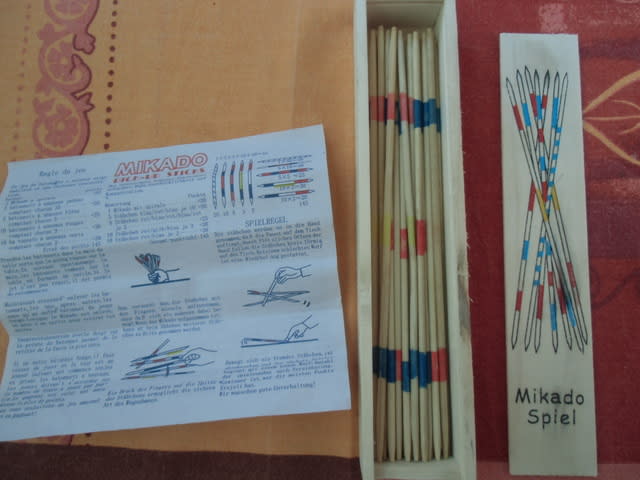

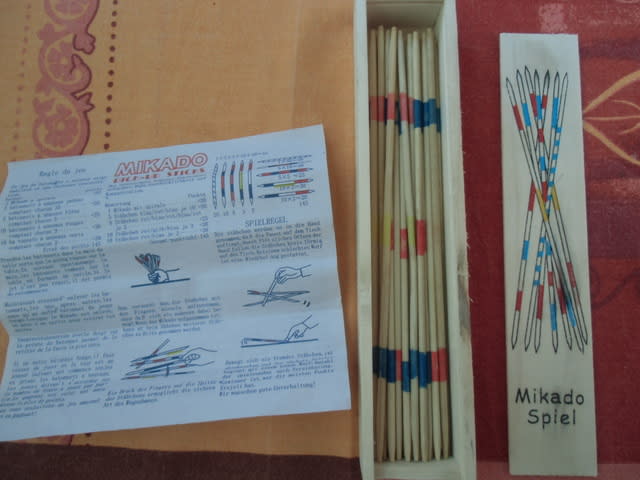

女の子でけん玉を持っている子もいます。「お父さんが買ってきてくれたの。」とR子ちゃん。でもあまりそれで遊んでいないみたい、私に見せてくれただけ。「Mikado Spiel」という竹串ゲームを教えてくれ、一緒に遊びました♪

「Mikado」というと日本語っぽいですが、ルーマニアの遊びだそうです(R子ちゃんのお母さま談)

参照記事:

モノ・フラッシュより『発売数分で完売も!世界でブーム、KENDAMAの秘密』は、

こちらから。

調べてみると興味深いけん玉ブームです。

以下、モノ・フラッシュより。

ここ数年、「けん玉」が人気だ。日本の子どもの遊びというイメージがあったが、2013年ごろから海外でその人気に火がつき、スケートボードなどを愛好するストリート系カルチャーの一つとして日本でもブームになっている。2015年に広島県廿日市市で開催された「けん玉ワールドカップ」には5万人もの人が訪れた。さらに同市のメーカーが作るけん玉は、発売から数分で完売するほどだという。日本の伝統的な遊びが、世界的な人気を得た背景には何があったのだろうか。

■ストリートカルチャーとして人気に

けん玉が世界的にブームとなったのは2006年ごろ、来日していたプロスキーヤーが、日本人が遊んでいたけん玉をおみやげとして持ち帰ったことがきっかけだったと言われる。その後、本来の遊び方にとらわれない華麗なパフォーマンスを撮影した動画がYouTube上で話題となり、ストリートカルチャーを愛好する若者を中心に「エクストリームけん玉」「KENDAMA」の名称で、日本でもここ数年ブームとなっている。

埼玉県・川越市でけん玉カフェ「SU Lab.(スーラボ)」を経営する池上綾香さんと池上崇博さんも、けん玉に魅せられた一人だ。池上さんはけん玉の魅力を「やるほど上達するところや、コレクション性が高いところ」と話す。

SU Lab.の店内に飾られているけん玉は日本のみならず、デンマークなど世界中から買い付けられたもの。バラエティー豊かで、「剣」と呼ばれる木製の柄に真っ赤な球という従来のイメージとは一線を画す。こうしたデザイン性の高いけん玉は20~30代の男女を中心に、毎月200本ほどが売れていくという。

「『けん玉ってこんなに種類があるんだ』という驚きの声をよく聞きます。デザインが色々ありますから、1人で5~10本所有している人も珍しくないですよ。既製品のけん玉ではなく、剣と球を別々に購入して自分好みに組み合わせて使っている人も多いです。服やアクセサリーにこだわるように皆さん選んでいますね」(池上さん)

SU Lab.で販売しているけん玉。球の色だけでなく剣の材質や大きさも異なっており、自分に合ったものを選ぶことができる。ヒッコリーの木で作られた茶色い剣は男性に、メープルの木で作られた薄茶色の剣は女性に人気だ

意外にも、デザインが変わると技の決めやすさも変わるのだという。

「玉の色が上下で塗り分けられていると穴の位置が見分けやすくなりますし、塗装の素材によっても難易度が変わってきます。人気なのはラバー塗装というマットな質感のもの。滑りにくいのでカップの上で安定しやすいんです」(池上崇博さん)

「けん玉に難しいイメージを抱いている人って多いんですよね。でも、うまい人に教われば誰でもできるようになります。技を決められたことがうれしくて、お店で体験したその日に買っていく方もたくさんいますよ」(池上綾香さん)

鮮やかなデザインはファッションやインテリアとしても受け入れられやすい。加えて、技を決めやすいよう工夫を凝らしたことが長期的なブームにつながっているようだ。

「ちなみに、ブーム当初はYouTubeに技をアップする人が多かったのですが、現在はInstagramが一番人気。『#KENDAMA』といったハッシュタグで検索すると、世界中の人がアップしている動画が見られますよ」(池上崇博さん)

■「けん玉の聖地」廿日市市も湧いた

人気の高まりを受け、けん玉のイベントも盛り上がっている。2012年に誕生した一般社団法人グローバルけん玉ネットワークは全国で練習会やパフォーマンスショーを定期的に開催。2014年と2015年には広島県廿日市市で「けん玉ワールドカップ」を開催し、世界中から多くのけん玉愛好家が訪れた。

「2014年は世界11の国と地域から106人が参加、2015年は14の国と地域から前年の倍以上となる238人が参加しました。2015年の来場者数は5万人。20~30代を中心に、10代から40代までの幅広い層にご参加いただきました。2016年は7月23日(土)と24日(日)に開催を予定しています」(一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク広報・日向由華さん)

けん玉ワールドカップは町をあげて行われ、会場だけでなく街中でもけん玉を楽しむ観光客の姿が見られた(写真提供:グローバルけん玉ネットワーク)

会場となった広島県の廿日市市はけん玉発祥の地ともいわれる。同イベントでは世界遺産の厳島神社で「けん玉奉納パフォーマンス」が行われ、由緒正しい神社でのパフォーマンスに海外からの観光客が感動する場面も。こうしたことから廿日市市は「けん玉の聖地」として認知されつつある。

その聖地で製造されるけん玉が、世界中のけん玉ファンから人気を集めている。廿日市市の木工メーカー「株式会社イワタ木工」のけん玉ブランド「夢元無双(むげんむそう)」だ。2003年から製造していた「無元けん玉」シリーズが2007年に一度は製造が中止となったものの、多くのファンの声を受け、2013年に改良の末に復活。3000円前後が多いけん玉の中で7000円から1万円と高級品ながら、世界中から注文が殺到している。

「前回、けん玉を300本入荷した際は3分程度で売り切れてしまいました。今回は倍の600本用意しましたが、それでも軒並み数日で完売しています。値段は他のけん玉よりも高いですが、安いけん玉より長持ちし、技も決まりやすいと評価いただいています。世界中のプレーヤー、コレクターの方からお買い求めいただいていますね」(株式会社イワタ木工代表取締役・岩田知真さん)

イワタ木工のけん玉「夢元無双 -Spring Yellow-」。穴の周辺部の色が淡くなっており、穴の位置が確認しやすくなっている

■日本けん玉協会認定けん玉も品薄状態に

こうしたここ数年のブームを、40年の歴史を持つ日本けん玉協会会長の松永義希さんは「これまでにない勢い」と話す。日本けん玉協会では、「ワールドオープン けん玉フェスタ2015」を羽田空港国際線ターミナルで開催。上級者向けの内容ながら13カ国から100人以上が参加し技を競うとともに、けん玉協会が制定する段や級位の認定会も行われた。

日本けん玉協会の大会に参加したり、協会が制定している段や級位の認定を受けたりするためには協会公式の競技用けん玉の使用が義務づけられている。ところが、ブームとともに競技用けん玉の需要が増加。例年50万本ほどの受注だったのが、ここ数年は70万本ほどの受注があり、生産が追いつかない状況だ。

「競技用けん玉の製造を認定しているのは世界でも3社のみ。品質維持のため職人の手作業で作られているので、簡単に生産量を増やすことができないんです」(松永さん)

こうした競技用けん玉の人気はうれしい半面、意外でもあったという。

「海外で人気を集めているけん玉が派手なパフォーマンス優先なのに対し、協会のけん玉は規定の技をどれだけできるかで競う。礼に始まり礼に終わる『けん玉道』で、その実は大きく違っているんです。それにもかかわらず世界中から多くの人が協会の段や級位に挑戦しているのは驚きでした」(松永さん)

海外のけん玉メーカーからは、自社の製品を協会認定にしてほしいという意見が多数寄せられている。協会では現在、申し入れを検討中とのことだ。

また、日本けん玉協会では品質管理や競技の公平性の観点からこれまでデザイン的に制約を設けていたが、ブームを受けて塗装された剣や模様入りの球を解禁した。

「けん玉は生涯スポーツといわれ、どんな年齢でも楽しめる。このブームを一時的なものにしないよう、柔軟に対応していきたい」(松永さん)

今後は競技としての「けん玉」とパフォーマンスとしての新たな「KENDAMA」、2つの側面でブームが盛り上がっていくことになりそうだ。

(ライター 小沼理=かみゆ)

ランニング部門

ランニング部門⇔⇔⇔

海外ブログ部門

海外ブログ部門

↑↑いつもご声援ありがとうございますm(__)m↑↑

ランニング部門⇔⇔⇔

ランニング部門⇔⇔⇔ 海外ブログ部門

海外ブログ部門 ランニング部門⇔⇔⇔

ランニング部門⇔⇔⇔ 海外ブログ部門

海外ブログ部門