2016年8月9日の都政新報が、築地市場移転問題を取り上げています。

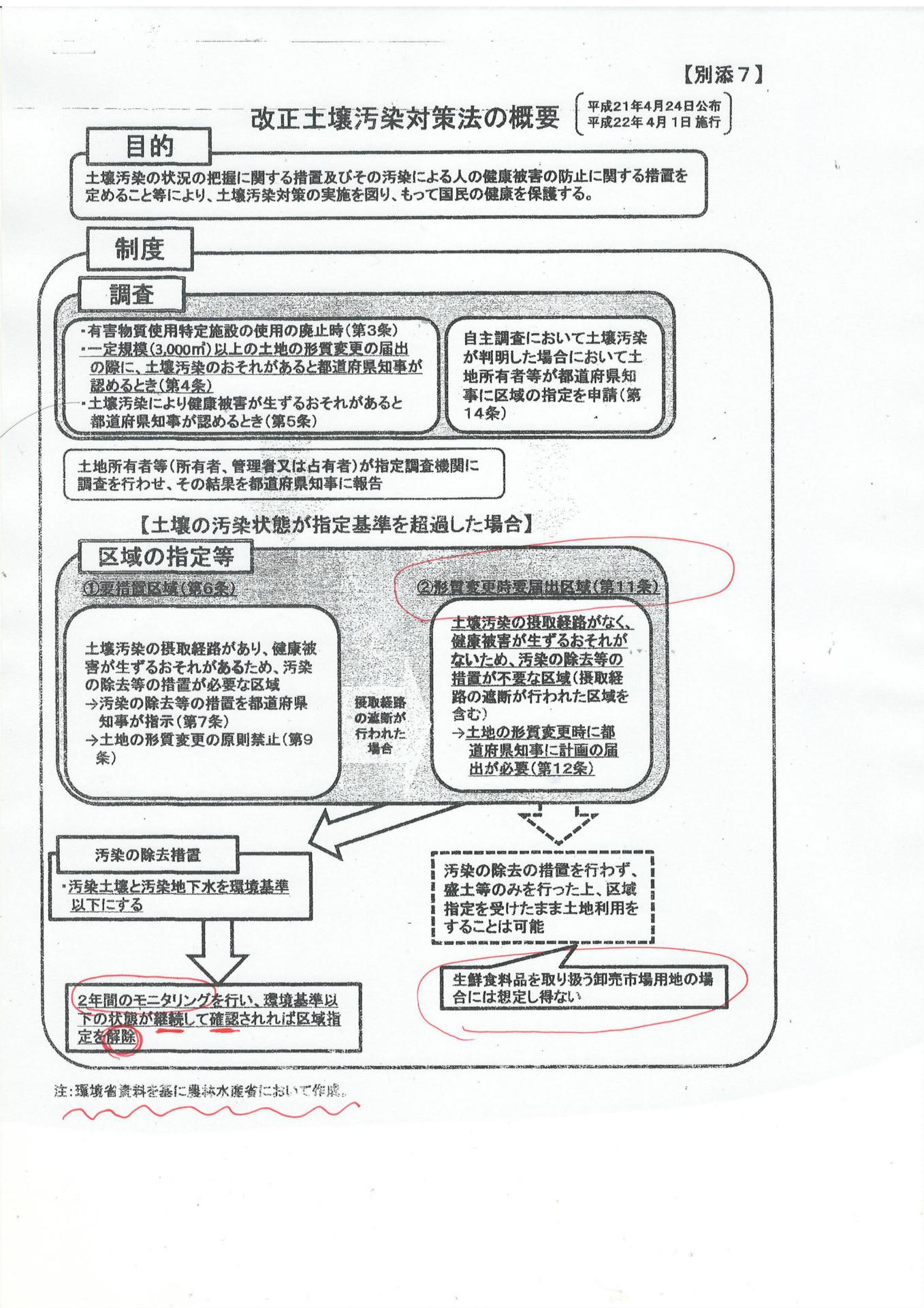

記事にありますように、築地市場移転候補地の豊洲6丁目は、現在、東京ガス跡地として土壌汚染物質があり、土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」(土壌汚染対策法11条1項)という土壌汚染地に指定されています(東京都公報H23.11.28第15041号)。

この指定が解除されない限り、卸売市場としての市場開設を、農林水産省は認可しません。

その根拠は、農林水産省作成資料(以下、掲載)から明らかです。

「形質変更時要届出区域」は、生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合は、「想定し得ない」とまで言いきっています。

少なくとも2年間のモニタリングを行い、環境基準以下の状態が継続して確認され、土壌汚染地の区域指定が解除されなければ、ならないことになります。

ジャーナリズムは、食の安心安全のため、引き続きこの問題を取り上げていただきたく存じます。

*****農林水産省作成資料 土壌汚染対策法についての考え方*****

*****築地市場移転候補地が土壌汚染地に指定をされていることの東京都による告示(東京都 公報H23.11.28 第15041号)******

http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/pdfdata/5757/15041.pdf

*****土壌汚染対策法 「形質変更時要届出区域」の部分抜粋******

第二節 形質変更時要届出区域

(形質変更時要届出区域の指定等)

第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。

4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。

(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為

三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(適用除外)

第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。

美唄市受動喫煙防止条例 H27.12月制定、H28.7月施行。

http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2015121700027/files/jyudoukituennjyourei.pdf

ちなみに、新東京都知事も、前向きに取り組んでいただけるかもしれません。

*****朝日新聞*****

http://digital.asahi.com/articles/DA3S12504802.html

受動喫煙の防止、東京五輪へ意欲 小池知事インタビュー

2016年8月10日05時00分

東京都の小池百合子知事が9日、朝日新聞のインタビューに応じ、2020年東京五輪・パラリンピックに向けたたばこの受動喫煙防止について、「何らかの制度を主催都市の責任でやるべきだ」と述べ、前向きに取り組む考えを明らかにした。

04年のアテネ五輪以降、開催都市が罰則付きの法令を定めるなどの対応をとっている。舛添要一前知事は受動喫煙防止条例の制定に当初前向きだったが、その後「国全体で検討して欲しい」として見送った。

小池氏は「国際標準にあわせられるよう、どのような措置が一番いいのか検討する」とし、国との連携や都としての条例化など、方策を探るという。膨張する東京大会の費用負担については、大会組織委員会や国、日本オリンピック委員会(JOC)に情報公開を求める考えを改めて強調した。

「立ち止まって考える」と話していた築地市場(東京都中央区)の豊洲市場(江東区)への移転については、「(豊洲開場の)11月7日が迫っているからというだけの理由で結論を出すことは避けたい」と発言。関係者のヒアリングを進め、開場延期も視野に検討する考えを示した。(伊藤あずさ)

*******美唄市受動喫煙防止条例*******

美唄市受動喫煙防止条例をここに公布する。

平成27 年12 月11 日

美唄市長 髙橋 幹夫

美唄市条例第35 号

美唄市受動喫煙防止条例

(目的)

第1 条 この条例は、たばこの煙がたばこを吸う人だけでなく、周囲の人

の健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に関

心と理解を高めていく必要があることから、市民、保護者、事業者、施設

管理者及び市の役割等を明らかにするとともに、未成年者及び妊産婦を始

め、市民がたばこの煙にさらされることによる健康被害を避け、健康づく

りをより一層推進することができるよう、受動喫煙を防止するための措置

等を定め、市民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

(1) 受動喫煙 他人のたばこ(たばこ事業法(昭和59 年法律第68 号)第

2 条第3 号に規定する製造たばこ又は同法第38 条第2 項に規定する製

造たばこ代用品で喫煙用のものをいう。) の煙を吸わされることをいう。

(2) 受動喫煙の防止等 不特定又は多数の者が出入りすることができる

施設等(車両その他の移動施設を含む。)における受動喫煙を防止するこ

と及びその他たばこの煙が人の生活に及ぼす悪影響を未然に防止するこ

とをいう。

(3) 公共的空間 不特定又は多数の者が出入りすることができる室内又

はこれに準ずる環境(居室、事務室これらに類する室内又はこれに準ず

る環境であって、専ら特定の者が出入りする区域及び喫煙所を除く。)

(4) 公共的施設 公共的空間を有する施設(車両その他の移動施設を含

む。以下同じ。)のうち、次に掲げる施設をいう。

ア 特に受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設とし

て別表第1 に掲げるもの(以下「第1 種施設」という。)

イ 受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設として別

表第2 に掲げるもの(以下「第2 種施設」という。)

(5) 事業者 施設を設けて事業を営む者をいう。

(6) 施設管理者 公共的施設の管理について権限を有する者をいう。

(7) 禁煙 公共的施設における公共的空間の全部を喫煙することができ

ない区域(以下「喫煙禁止区域」という。)とすることをいう。

(8) 分煙 第2 種施設における公共的空間を、喫煙できる区域(以下

「喫煙可能区域」という。)と喫煙禁止区域とに分割することをいう。

(9) 喫煙所 専らたばこを吸う用途に供するための区域をいう。

(市の責務)

第3 条 市は、受動喫煙による市民の健康への悪影響を未然に防止するた

めの環境整備を推進する責務を有する。

2 市は、市民及び事業者の自主的な受動喫煙の防止に関する取組を促進す

るための情報の提供、普及啓発その他の必要な支援を行わなければならな

い。

3 市は、受動喫煙の防止に関する施策について、市民、事業者及び施設管

理者と連携・協力して実施しなければならない。

4 市は、自ら設置又は管理する施設について、受動喫煙による市民の健康

への悪影響が生じないよう適切な措置を講じなければならない。

(市民の役割)

第4 条 市民は、受動喫煙の防止等に対する関心及び理解を深め、受動喫

煙を生じさせないよう努めるとともに、事業者、施設管理者又は市が行う

受動喫煙の防止等に関する措置及び施策に協力するよう努めなければなら

ない。

(保護者の役割)

第5 条 保護者は、その監督保護に係る未成年者の健康に受動喫煙による

悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めなければならない。

(事業者及び施設管理者の役割)

第6 条 事業者及び施設管理者は、たばこの煙が人の健康に悪影響を及ぼ

すことについて関心及び理解を深め、受動喫煙の防止等に関する環境整備

に取り組むとともに、市が実施する受動喫煙防止に関する施策に協力する

よう努めなければならない。

(連携及び協力)

第7 条 市民、保護者、事業者、施設管理者及び市は、相互に連携を図り

ながら、協働して受動喫煙の防止等を推進するものとする。

(受動喫煙防止対策)

第8 条 第1 種施設の施設管理者は、その管理する施設について、必要に

応じて敷地内禁煙又は施設内禁煙の措置を講ずるよう努めなければならな

い。

2 第2 種施設の施設管理者は、その管理する施設について、必要に応じて

施設内禁煙又は分煙の措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前項の施設の管理者は、喫煙可能区域を設定した場合においては、喫煙

可能区域から喫煙禁止区域にたばこの煙が流入することがないよう、適切

な受動喫煙防止措置を講ずるとともに喫煙禁止区域と喫煙可能区域を明確

に表示するよう努めなければならない。

(未成年者への配慮)

第9 条 施設管理者及び保護者は、未成年者が喫煙可能区域及び喫煙所に

立ち入らないよう努めなければならない。ただし、業務に従事する者とし

て未成年者を立ち入らせる場合には、この限りでない。

2 喫煙者は、児童生徒が登下校時に往来する校門を中心とする100 メート

ル以内の路上又は公園において受動喫煙防止に努めなければならない。

(喫煙の中止等の求め)

第10 条 施設管理者は、その管理する喫煙禁止区域において現に喫煙を行

っている者を発見したときは、その者に対し、直ちに喫煙を中止し、又は

当該喫煙禁止区域から退出することを求めるよう努めなければならない。

(適用除外)

第11 条 この条例は、飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で

食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)第52 条第1 項の許可を受けて営む

もの)及び風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(昭和23 年法律第122 号)第2 条第1 項に規定する営業)の用に供する公

共的空間には、適用しない。

(補則)

第12 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は平成28 年7 月1 日から施行する。

別表第1(第2 条第4 号ア関係)

番号 対象施設の区分

(1)

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、保育所その他

これらに類する施設

(2) 病院又は診療所

(3)

ア 公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合その他の用に供する

施設

イ 旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両

(4)

高齢者施設、児童福祉施設、障がい者福祉施設その他のこれらに類

する施設

(5) 公共施設

別表第2(第2 条第4 号イ関係)

番号 対象施設の区分

(1) 物品販売業を営む店舗

(2) 銀行その他の金融機関

(3) 郵便事業、ガス事業又は熱供給事業の営業所

(4) (1)から(3)に掲げる対象施設以外のサービス業を営む施設

(5)

同一の建物内に複数の店舗等が存在する対象施設内で壁等により区

画されていない部分

備考 この表に掲げる対象施設には、施設の利用形態又は施設若しくは設

備において、不特定若しくは多数の者に受動喫煙が生じるおそれがない

施設又は受動喫煙の防止等に関する措置を講ずることが著しく困難であ

る施設は除くものとする。

まず、日本国憲法9条(憲法前文を踏まえた上で)を、憲法学的に解釈します。

(一小児科医師の解釈ですが、芦部憲法を読み込んで解釈に臨んでいます。)

****日本国憲法 9条*****

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

*****************

日本国憲法9条の通説的な解釈は、

1条において

「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」する戦争の放棄の動機の下に、

「国際紛争を解決する手段として」、すなわち、国家の政策の手段として

1、国権の発動たる戦争

2、武力による威嚇

3、武力の行使

この3つを放棄する。

ここで、侵略戦争は放棄することをまず掲げています。

自衛戦争は、1条では放棄されていません。

2条において

「前項の目的を達成するため」、すなわち、戦争を放棄するに至った動機である 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」する目的のため、

「陸海空軍その他の戦力」の一切の戦力の保持を禁止、交戦権も否認します。

このことより、自衛戦争も行うことは禁止されることになります。

日本国は、平和主義を国の基本理念に掲げ、侵略戦争も自衛戦争も、一切の戦争を放棄しています。

ただし、「自衛権」は独立国家であれば当然有する権利であり、「個別的自衛権」として厳格な自衛権の発動要件のもとに認められています。

「集団的自衛権」は、他国に対する武力攻撃を、自国の実体的権利が侵されなくても、平和と安全に関する一般的利益に基づいて援助するために防衛行動をとる権利であり、日本国憲法の下では認められません。(すなわち、違憲です。)日米安保上条約の定める相互防衛の体制も、日本の個別的自衛権の範囲内のものとされています。

<自衛権を発動するための3要件>

1、防衛行動以外に手段がなく、そのような防衛行動をとることがやむをえないという必要性の要件

2、外国から加えられた侵害が急迫不正であるという違法性の要件

3、自衛権の発動としてとられた措置が加えられた侵害を排除するのに必要な限度のもので、つり合いがとれていなければならないという均衡性の要件

「日本国憲法でも、このような自衛権まで放棄したわけではない。しかし、自衛権が認められているとしても、それにともなう自衛のための防衛力・自衛力の保持が認められるかどうかは、…重大な争いのあるところである。」(『憲法 第5版』岩波書店 芦部信喜 60ページ)

そこで、政府は、自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許されるとしています。

「自衛のための必要最小限度の実力」(=「他国に侵略的な脅威を与えるような攻撃的武器は保持できない」)は、憲法で保持することを禁じられる「戦力」にあたらないと政府は説明をしています。

自衛力・自衛権の限界については、学説上も、裁判所でも争われているところです。

〇自衛力の限界は具体的にはどこにあるか

〇自衛権がどこまで及ぶか

〇自衛隊の海外出動

⇒「自衛隊の海外出動が合憲か否かは、武力行使の有無と深くかかわるが、それは自衛隊の憲法適合性という本質的な問題を措(お)いて論じることはできないであろう。いかに国際貢献という目的であっても、憲法9条の改正なくして、現状のまま自衛隊が部隊として(とくにPKFに)参加する出動を認めることは、法的にはきわめて難しい。」(『憲法 第5版』岩波書店 芦部信喜 65ページ)

戦争を放棄する私たちの国は、自衛権の行使は、厳格な要件のもと許されています。

このことを原点に、国際協調主義のもと、世界への人的、物的な支援等による「人間の安全保障」を積極的に生み出していくことこそが、今の日本には大切であると考えます。

以下は、自民党案です。

******自民党案******

第二章 安全保障

(平和主義)

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

(国防軍)

第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。〔新設〕

2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保す

るために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

(領土等の保全等)

第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。〔新設〕

**********************************

自民党案は、時代に逆行した、「国防軍」を創設します。

ついでに、第2章「戦争の放棄」だった章の題名を、「安全保障」という題名に置き換えています。自民党にとって、「戦争の放棄」はどうも都合が悪いようです。

9条において、自民党は、日本を戦争をする国にさせたいのではと、考えられなくもありません。

もし、第二章を、「安全保障」というなら、国防軍をもつことだけが、安全保障であるわけではなのであるから、そのほかの安全保障に役立つ規定も盛り込むべきでしょう。

それができないのであれば、「安全保障」のような聞こえのよさそうな章の題名をつけて、国民を欺くのではなく、真正面から、「第二章 国防軍」という題名にすべきと考えます。

章の名づけかたから、問題であり、一貫性に欠けます。

現行憲法が掲げる三つの基本原理のひとつ「平和主義」と、それゆえに、戦争は放棄し続けるのか、そして、平和外交を実践し、世界の紛争の調整役の地位を築いていくのか、

はたまた、自民党に賛成して、戦争を許容するのか、

判断は、私達国民ひとりひとりに委ねられています。

自民党案を解釈するなら

9条1項で、国際紛争を解決する手段としては戦争を放棄するが、それ以外は戦争を放棄していません。

9条2項で、自衛権の発動を認めています。自衛権の発動を認めると明文規定するなら、厳格な発動要件も明記すべきでしょう。この要件なき明文規定は、危険です。

9条の2

第2項「国会の承認その他の統制」このような、「その他の統制」のようなあいまいな文言はさけるべきです。巧みに、国会をすりぬけることができる手法まで、厳格な運用が求められる条文に盛り込まないでいただきたい。

第5項「国防軍に審判所」というが、当事者だけで裁判されると「懲役300年」のようなおかしな判決が出される可能性があるから、裁判所に審判所を置くなど、正当な裁判が担保できる規定をおいていただきたい。

9条の3 「その資源を確保」が前面に出てくる危険性はないだろうか。厳格な発動要件を満たすことなく、資源確保を旗印に、戦争が正当化されるおそれがあるから、この文言は問題である。いつも戦争は、「資源の確保」のために実質起こってきたのではないでしょうか?

官報目録

〇H28年7月発行分の目次(H28.8.8 第6833号付録)

http://kanpou.npb.go.jp/20160808/20160808m06833/20160808m068330001f.html

平成3年の地方自治法改正により、市町村長の認可を受けて法人格を取得し(認可地縁団体となる)団体名義で不動産を登記することが可能となりました。

もっとも重要な条文は、地方自治法260条の2。

以下、同法260条の2含め、関連部分を全て抜粋。重要部分に下線。

****地方自治法******

第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。

二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。

三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

四 規約を定めていること。

○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

一 目的

二 名称

三 区域

四 主たる事務所の所在地

五 構成員の資格に関する事項

六 代表者に関する事項

七 会議に関する事項

八 資産に関する事項

○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。

○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。

○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

○11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

○12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。

○13 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。

○14 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

○15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。

○16 認可地縁団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。

○17 認可地縁団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。

第二百六十条の三 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

○2 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二百六十条の四 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

○2 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

第二百六十条の五 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。

第二百六十条の六 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

第二百六十条の七 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第二百六十条の八 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第二百六十条の九 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。

第二百六十条の十 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

第二百六十条の十一 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。

第二百六十条の十二 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。

一 財産の状況を監査すること。

二 代表者の業務の執行の状況を監査すること。

三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第二百六十条の十三 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

第二百六十条の十四 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

○2 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

第二百六十条の十五 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

第二百六十条の十六 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

第二百六十条の十七 認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第二百六十条の十八 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。

○2 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

○3 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

第二百六十条の十九 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。

第二百六十条の二十 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。

一 規約で定めた解散事由の発生

二 破産手続開始の決定

三 認可の取消し

四 総会の決議

五 構成員が欠けたこと。

第二百六十条の二十一 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第二百六十条の二十二 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

○2 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

第二百六十条の二十三 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第二百六十条の二十四 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

第二百六十条の二十五 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第二百六十条の二十六 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。

第二百六十条の二十七 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

○2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第二百六十条の二十八 認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

○2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

○3 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

○4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

第二百六十条の二十九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第二百六十条の三十 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

○2 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

○3 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

○4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第二百六十条の三十一 解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。

○2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

○3 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。

第二百六十条の三十二 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

○2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第二百六十条の三十三 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。

第二百六十条の三十四 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件

二 解散及び清算の監督に関する事件

三 清算人に関する事件

第二百六十条の三十五 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第二百六十条の三十六 裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

第二百六十条の三十七 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

○2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。

第二百六十条の三十八 認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号 に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。

一 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

二 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。

三 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。

四 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

○2 市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。

○3 前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。

○4 市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。

○5 第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。

第二百六十条の三十九 不動産登記法第七十四条第一項 の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条 に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。

○2 不動産登記法第六十条 の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。

第二百六十条の四十 次の各号のいずれかに該当する場合においては、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。

一 第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二 第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

なぜ、亡くなられたかたが、匿名報道であるのか。

匿名の是非の賛否を問われたら、私は、匿名報道は否、実名報道をすべきであると考えます。

少なくとも、実名報道が受け入れられる社会を目指すべきであります。

今回、その問題点を毎日新聞社説が取り上げていました。

ジャーナリズムに関わる皆様には、実名報道については、報道のありかたの本質に関わることなのであるから、もっと積極的に議論を展開していただきたい。

*******毎日新聞***************************

http://mainichi.jp/articles/20160806/ddm/005/070/078000c

社説

.

相模原事件 匿名が問い掛けるもの

毎日新聞2016年8月6日 東京朝刊

19人の命が奪われたのに、いったい誰が犠牲になったのか、どんな人生を被害者は歩んできたのか、ほとんどの国民は知らない。「匿名」が問い掛けるものについて考えたい。

相模原の障害者入所施設「津久井やまゆり園」で障害者19人が元職員から殺害され、26人が負傷した事件で、神奈川県警は被害者全員を匿名で発表した。

殺人事件では警察は通常、被害者を実名で発表するが、同県警は匿名にした理由について「知的障害者の支援施設であり、遺族のプライバシーの保護等の必要性が高い。遺族からも特段の配慮をしてほしいとの強い要望があった」と説明した。

一方、「障害を理由に匿名発表はおかしい」と批判する一般の障害者や家族も多い。障害者に対する偏見や差別に満ちた植松聖容疑者の言い分ばかり報道され、被害者に関する情報が乏しいというのである。「匿名」が壁になり、被害の痛ましさをメディアが十分に伝えられないことに、もどかしさを感じている人は多いはずだ。

子供に障害があることを恥ずかしい、隠したいと思っている家族はいる。ただし、家族にそう思わせている社会のありようにも問題の目を向けるべきではないか。

障害があっても親とは独立した人格を認めなければならないことは、日本も批准した国連障害者権利条約の原則である。家族の気持ちと障害者本人の望みが異なることはよくある。遺族のプライバシー保護だけでなく、被害にあった障害者自身についても考えたい。

入所施設をめぐる問題にも触れねばならない。欧米ではプライバシーのない集団生活は人権侵害だとして入所施設は次第に閉鎖され、地域での生活が保障されてきた。

日本では障害者の高齢化を背景に入所施設を求める親も多く、約12万人の障害者が現在も各地の入所施設にいる。親は安心かもしれないが、障害者本人の意思がどのくらい反映されているのかは疑問だ。匿名問題の背景にはそうした事情もある。

ただ、近年は日本でも入所施設から地域での生活に移行する障害者は少しずつ増えている。当初は家族がかたくなに反対する場合が多いが、障害者の人権に関する状況や地域でも安心して暮らせる選択肢について丁寧に説明すると、家族の心境が劇的に変化することがよくある。

今回、県警や施設側が遺族にどのように説明したのか気になる。理不尽な被害にあったことを実名で報じられる意義をきちんと説明した上で遺族の判断を仰いだのだろうか。

「匿名」では血の通った人間の実像が伝わらない。

日本国憲法第一章天皇は、この8条で終わり、9条からは第2章に入ります。

***************************

日本国憲法

(財産授受の制限)

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

自民党案

(皇室への財産の譲渡等の制限)

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。

***************************

憲法8条は、88条とともに、皇室経費に関する規定です。

(うまく皇室経費に関する条文は、「8」でそろえたのかな?それは、さておき)

****日本国憲法88条*****

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

自民党改憲草案

(皇室財産及び皇室の費用)

第八十八条 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。

****************

さて、新憲法の施行とともに、天皇の財産(御料)および皇族の財産(これを合わせて皇室財産と言う)は、「国に属する」ことになりました。

そして、天皇および皇族の活動に要する費用は、「すべて…予算に計上して国会の議決を経なければならない」と規定されました。内閣により「日本国憲法第8条の規定による議決案」として国会に付議されます。

予算に計上される皇室経費には、皇室経済法(最後に全文を掲載します。)で、三つの区分がされています。

〇内廷費 皇室経済法4条

〇宮廷費 皇室経済法5条

〇皇族費 皇室経済法6条

一定の種類の行為については、その度ごとに国会の議決を経ることを要しないとされています(皇室経済法2条)。

8条と88条により、明治憲法下の皇室自立主義を国会中心主義に、皇室財政制度においても変更することとなりました。

「皇室に再び大きな財産が集中したり、皇室が特定の個人ないし団体と特別の関係を結び不当な支配力をもつことを防止することを目的」としています(『憲法第5版』岩波新書 芦部信喜 53ページ)。

自民党改憲草案では、「国会の議決」の文言が、「(法律で定める場合を除き、)国会の承認」とされています。

わざわざ、文言を変えなくてもよいのではないでしょうか。

*****皇室経済法 全文****

皇室経済法

(昭和二十二年一月十六日法律第四号)

最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

第一条 削除

第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。

一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合

二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合

三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合

四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合

第三条 予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。

第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。

○2 内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。

○3 皇室経済会議は、第一項の定額について、変更の必要があると認めるときは、これに関する意見を内閣に提出しなければならない。

○4 前項の意見の提出があつたときは、内閣は、その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。

第五条 宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。

第六条 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範 の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。

○2 前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。

○3 年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。

一 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。

二 前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。

三 独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。

四 独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。

五 王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。

○4 摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。

○5 同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。

○6 皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。

○7 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。

一 皇室典範第十一条 、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額

二 皇室典範第十三条 の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。

○8 第四条第二項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。

○9 第四条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。

第七条 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。

第八条 皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。

○2 議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長をもつて、これに充てる。

第九条 皇室経済会議に、予備議員八人を置く。

第十条 皇室経済会議は、五人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

○2 皇室経済会議の議事は、過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第十一条 皇室典範第二十九条 、第三十条第三項から第七項まで、第三十一条、第三十三条第一項、第三十六条及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。

○2 財務大臣たる議員の予備議員は、財務事務次官をもつて、これに充て、会計検査院の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する会計検査院の官吏をもつて、これに充てる。

附 則 抄

○1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

○2 この法律施行の際、現に皇室の用に供せられている従前の皇室財産で、国有財産法の国有財産となつたものは、第一条第二項の規定にかかわらず、皇室経済会議の議を経ることなく、これを皇室用財産とする。

○3 この法律施行の際、従前の皇室会計に所属する権利義務で国に引き継がるべきものの経過的処理に関し、必要な事項は、政令でこれを定める。

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号)抄

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附 則 (昭和二七年二月二九日法律第二号)

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

2 この法律施行の際既婚者たる親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営む親王とみなす。

3 この法律施行の際未婚者たる親王又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王又は内親王とみなす。

附 則 (昭和二八年六月三〇日法律第四七号)

この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第七六号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

*******************************

憲法7条に相当する条文は、自民党改憲草案では6条であり、その6条と比較して見ます。

*************

(日本国憲法)

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

(自民党改憲草案)

(天皇の国事行為等)

第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。

2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行うこと。

3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。

4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。

5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

**************************

1)自民党側の説明

以下、6条関連の自民党側の説明を見ます。

*****自民党Q&A*****

Q6 その他、天皇に関して、どのような規定をおいたのですか?

6条に天皇の行為に関する規定を置きましたが、現行憲法を一部変更してい

る所があります。

(国事行為には内閣の「進言」が必要)

現行憲法では、天皇の国事行為には内閣の「助言と承認」が必要とされていますが、

天皇の行為に対して「承認」とは礼を失することから、「進言」という言葉に統一しま

した(6 条4 項)。従来の学説でも、「助言と承認」は一体的に行われるものであり、区

別されるものではないという説が有力であり、「進言」に一本化したものです。

(天皇の公的行為を明記)

さらに、6 条5 項に、現行憲法には規定がなかった「天皇の公的行為」を明記しました。

現に、国会の開会式で「おことば」を述べること、国や地方自治体が主催する式典に出

席することなど、天皇の行為には公的な性格を持つものがあります。しかし、こうした

公的な性格を持つ行為は、現行憲法上何ら位置付けがなされていません。そこで、こう

した公的行為について、憲法上明確な規定を設けるべきであると考えました。

一部の政党は、国事行為以外の天皇の行為は違憲であると主張し、天皇の御臨席を仰

いで行われる国会の開会式にいまだに出席していません。天皇の公的行為を憲法上明確

に規定することにより、こうした議論を結着させることになります。

(国事行為の基本に変更なし)

なお、6 条2 項では、天皇の国事行為について列記されていますが、規定を分かりや

すく若干整理したものの、基本は変えていません。

********************

2)さて、以下、問題と感じることを書きます。

問題点1 整理して書いたというが、自民党改憲草案は、実は、整理されていなく、逆にわかりずらい。

問題点2 現行憲法3条の大事な条文「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」が、条文から項に格下げされ、自民党案のこの6条4項に追いやられている。

問題点3 「進言」という言葉を持ち出しているが、現行憲法の「助言と承認」のままでよいのではないか。

問題点3 1項は、内閣と司法のことを、日本国憲法では2項に分けて書いていたものを一緒くたに書いている。これは、よろしくない。2項を設けて別々に分けて書くべき。

問題点4 衆議院の解散は、「内閣」ではなく、「内閣総理大臣」の「助言と承認(自民党の言葉では、進言)」でよいか。

問題点5 5項で、「天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。」と「公的な行為」の規定がなされている。

議論が必要で、必要最小限の「公的行為」となるようにすべき。そのための手立てはあるのか。

現行憲法では、国事行為を限定して書くことを目指していたのが、自民党案5条で、大事な「のみ」(現行憲法4条には入っていた)をとったことと相まって、天皇の「国事行為」や「公的行為」が安易に拡大される素地がつくられている。

cf.

自民党案5条

(天皇の権能)

第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

現行憲法

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

3)自民党改憲案は、天皇の国事行為を整理して書いたということだが、逆にわかりにくくされてしまったため、改めて整理します。

日本国憲法では、天皇の国事行為13個を明文規定(日本国憲法4条2項、6条1、2項、7条1号~10号)しています。これらは、すべて、内閣の助言と承認を必要とする行為です(現行憲法3条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」)

それら規定の文言が、どのように自民党改憲案でなっているのか。

○4条2項

現行憲法:天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

自民党案:天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。(自民党改憲案では、6条3項)

○6条1項

現行憲法:天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

自民党案:天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。(自民党改憲案では、6条1項)

⇒自民党案では、内閣は内閣、司法は司法で条文をわけるべきであると考えます。

○6条2項

現行憲法:天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

自民党案:天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。(自民党改憲案では、6条1項)

⇒自民党案では、内閣は内閣、司法は司法で条文をわけるべきであると考えます。

○7条1号~10号

現行憲法:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

自民党案:天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。

⇒自民党案では、「内閣の助言と承認により」が削られています。後の条項で補足するのではなく、柱書きに入れるべきだと思います。自民党案6条4項だけでは、わかりにくいです。

現行憲法:

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

自民党案:

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行うこと。

以上

自民党案では、5つの項で構成される6条の第1項に、日本国憲法6条2項分の内容をまとめて一緒くたに規定されました。

****************

日本国憲法

(天皇の任命権)

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

二項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

自民党改憲案

(天皇の国事行為等)

第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。

****************

現行日本国憲法6条は、天皇の二つの国事行為が規定されています。

1項では、天皇が、内閣総理大臣を任命するが、その実質的決定権は、国会にあることを、

2項では、天皇が、最高裁判所の長たる裁判官を任命するが、その実質的決定権は、内閣にあることを、

それぞれ明らかにしています。

内閣総理大臣任命、最高裁裁判所裁判長を任命するというそれぞれ大事な条文は、その重要性に鑑み、少なくとも別の項に分けて規定しておくべきと考えます。

なぜ、内閣と裁判所という別のものを一緒の項に押し込めたのか、理解に苦しみます。

また、自民党改憲草案で、現行日本国憲法ではなかった「国民のために」という文章が入れられました。

任命は、あくまで、形式的・儀礼的になされるものであり、主観的な目的や意図は入りようがない話です。

主観的な意図ともとれる文章を、なぜ入れたのか疑問です。

あたかも、天皇が、実質的決定権をもって、任命しているかのように誤解するひとが出ないでしょうか?

当たり前の語句、しかしその一方で、誤解を生み出す可能性のある語句は、入れるべきでないと考えます。

以上

現行憲法5条にあたると思われる自民党改憲草案の条文は、7条です。

*********************

日本国憲法

第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

参照:

1)前条第一項

⇒第四条一項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

*実質的に準用していると解される条文で、準用の明記がない条文

2)三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

3)四条二項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

自民党改憲案

(摂政)

第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。

2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。

参照:

1)第五条

⇒第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

2)前条第四項

⇒第六条四項

天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。

*準用規定をすべて明記するのであれば、明記すべきと私は考える条文

3)六条三項 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。

*********************

憲法5条が、自民党改憲案でどのように変えられるのか。

自民党改憲案では、3条の日の丸、君が代規定と4条の元号の規定の挿入に伴い、条ずれを起こし、なおかつ、この摂政に関する規定は、現行5条から7条へとうしろの方に行きました。

また、準用する規定は、現行5条では、4条のみのところ、自民党改憲案では、現行憲法4条にあたる5条と、現行憲法3条にあたる6条4項(条文であったものが項のひとつに格下げされた大事な条文)が準用されています。

現行憲法5条は、天皇が自ら国事行為を行い得ないような状態のときに、法定代行機関として摂政を置くことを規定しています。

どのような場合に置くかは、皇室典範16条に規定されています。

******皇室典範16条******

第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

******************

摂政の順位は、皇室典範17条に規定されています。

******皇室典範17条******

第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

一 皇太子又は皇太孫

二 親王及び王

三 皇后

四 皇太后

五 太皇太后

六 内親王及び女王

○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

******************

現行憲法5条は、4条1項のみを準用していますが、4条2項及び3条も実質的に準用されていると解されます。

そのことを自民党改憲草案では、明文で規定したため、準用条文が多くなっているのだと思います。

しかし、だとするなら、現行憲法4条2項にあたる自民党改憲草案の6条3項も、準用することを明文規定すべきであろうと思います。

現行憲法で、書かれていないけど、実質的に準用してきた内容を、明文規定におこうとした努力は認めますが、不十分です。実質的なものも明文におくなら、すべて明文におくべきです。

ただ、6条3項が現行憲法と大きく内容を異なるものにされているため、あえて準用から外したのかもしれません。

明日とりあげる現行憲法6条に関わりますが、

現行憲法:四条二項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

自民党改憲草案:六条三項 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。

自民党改憲草案では、委任できる国事行為が狭められています。

なお、摂政を置くまでに至らない場合(例えば海外旅行や長期にわたる病気の場合)は、「国事行為の臨時代行に関する法律」により、臨時の代行が国事行為を行います(憲法4条2項⇒昨日8/4記載。)

(参考文献:『判例憲法 1』第一法規)

*****皇室典範 第三章摂政 第三章の全文抜粋**************

第三章 摂政

第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

一 皇太子又は皇太孫

二 親王及び王

三 皇后

四 皇太后

五 太皇太后

六 内親王及び女王

○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

*************************************

性同一性障害で心が男性、生物学的に女性のかたX1が、法律に基づき、男性に性別を変更後、女性X2と結婚。

夫婦X1とX2同意のもと、X1以外の男性から精子を提供を受け、人工授精によりX2は、Aを懐胎、出産。

Aを同夫婦の嫡出子として、戸籍を届けようとしたが、受け付けてもらえず、裁判がなされた。

最高裁は、3対2で、嫡出子とすることを認めました。

重要判例のひとつと考えます。

******民法772条*****

第三章 親子

第一節 実子

(嫡出の推定)

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

*********最高裁ホームページ**********************************

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/083810_hanrei.pdf

- 1 -

平成25年(許)第5号 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に

対する許可抗告事件

平成25年12月10日 第三小法廷決定

主 文

原決定を破棄し,原々審判を取り消す。

本籍東京都新宿区▲▲,筆頭者X1の戸籍中,A(生年

月日平成21年11月▲日)の「父」の欄に「X1」と

記載し,同出生の欄の「許可日 平成24年2月▲日」

及び「入籍日 平成24年3月▲日」の記載を消除し,

「届出日 平成24年1月▲日」,「届出人 父」と記

載する旨の戸籍の訂正をすることを許可する。

理 由

抗告代理人山下敏雅ほかの抗告理由について

1 本件は,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例

法」という。)3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受け

た抗告人X1及びその後抗告人X1と婚姻をした女性である抗告人X2が,抗告人

X2が婚姻中に懐胎して出産した男児であるAの,父の欄を空欄とする等の戸籍の

記載につき,戸籍法113条の規定に基づく戸籍の訂正の許可を求める事案であ

る。

2 記録によれば,本件の経緯等は次のとおりである。

(1) 抗告人X1は,生物学的には女性であることが明らかであったが,特例法

2条に規定する性同一性障害者であったところ,平成16年に性別適合手術を受

- 2 -

け,平成20年,特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審

判を受けた者である。抗告人X1の戸籍には戸籍法13条8号及び戸籍法施行規則

35条16号により同審判発効日の記載がされた。

抗告人X1は,平成20年4月▲日,女性である抗告人X2と婚姻をした。

(2) 抗告人X2は,夫である抗告人X1の同意の下,抗告人X1以外の男性の精

子提供を受けて人工授精によって懐胎し,平成21年11月▲日にAを出産した。

(3) 抗告人X1は,平成24年1月▲日,Aを抗告人ら夫婦の嫡出子とする出

生届を東京都新宿区長に提出した。これに対し,戸籍事務管掌者である同区長は,

Aが民法772条による嫡出の推定を受けないことを前提に,出生届の父母との続

柄欄等に不備があるとして追完をするよう催告したが,抗告人X1がこれに従わな

かったことから,平成24年2月▲日,東京法務局長の許可を得て,同年3月▲

日,Aの「父」の欄を空欄とし,抗告人X2の長男とし,「許可日 平成24年2

月▲日」,「入籍日 平成24年3月▲日」とする旨の戸籍の記載(以下「本件戸

籍記載」という。)をした(戸籍法45条,44条3項,24条2項)。

(4) 抗告人らは,Aは民法772条による嫡出の推定を受けるから,本件戸籍

記載は法律上許されないものであると主張して,筆頭者抗告人X1の戸籍中,Aの

「父」の欄に「X1」と記載し,同出生の欄の「許可日 平成24年2月▲日」及

び「入籍日 平成24年3月▲日」の記載を消除し,「届出日 平成24年1月▲

日」,「届出人 父」と記載する旨の戸籍の訂正の許可を求めている。

3 原審は,次のとおり判断して,本件申立てを却下すべきものとした。

嫡出親子関係は,血縁を基礎としつつ,婚姻を基盤として判定されるものであっ

て,民法772条は,妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し,婚姻中の懐胎を

- 3 -

子の出生時期によって推定することにより,家庭の平和を維持し,夫婦関係の秘事

を公にすることを防ぐとともに,父子関係の早期安定を図ったものであることから

すると,戸籍の記載上,夫が特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱い

の変更の審判を受けた者であって当該夫と子との間の血縁関係が存在しないことが

明らかな場合においては,民法772条を適用する前提を欠くものというべきであ

る。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次

のとおりである。

(1) 特例法4条1項は,性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,民法その他

の法令の規定の適用については,法律に別段の定めがある場合を除き,その性別に

つき他の性別に変わったものとみなす旨を規定している。したがって,特例法3条

1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,以後,法令

の規定の適用について男性とみなされるため,民法の規定に基づき夫として婚姻す

ることができるのみならず,婚姻中にその妻が子を懐胎したときは,同法772条

の規定により,当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。もっとも,民

法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき

時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住し

て,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在

する場合には,その子は実質的には同条の推定を受けないことは,当審の判例とす

るところであるが(最高裁昭和43年(オ)第1184号同44年5月29日第一

小法廷判決・民集23巻6号1064頁,最高裁平成8年(オ)第380号同12

年3月14日第三小法廷判決・裁判集民事197号375頁参照),性別の取扱い

- 4 -

の変更の審判を受けた者については,妻との性的関係によって子をもうけることは

およそ想定できないものの,一方でそのような者に婚姻することを認めながら,他

方で,その主要な効果である同条による嫡出の推定についての規定の適用を,妻と

の性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に認めないとすることは相当

でないというべきである。

そうすると,妻が夫との婚姻中に懐胎した子につき嫡出子であるとの出生届がさ

れた場合においては,戸籍事務管掌者が,戸籍の記載から夫が特例法3条1項の規

定に基づき性別の取扱いの変更の審判を受けた者であって当該夫と当該子との間の

血縁関係が存在しないことが明らかであるとして,当該子が民法772条による嫡

出の推定を受けないと判断し,このことを理由に父の欄を空欄とする等の戸籍の記

載をすることは法律上許されないというべきである。

(2) これを本件についてみると,Aは,妻である抗告人X2が婚姻中に懐胎し

た子であるから,夫である抗告人X1が特例法3条1項の規定に基づき性別の取扱

いの変更の審判を受けた者であるとしても,民法772条の規定により,抗告人X

1の子と推定され,また,Aが実質的に同条の推定を受けない事情,すなわち夫婦

の実態が失われていたことが明らかなことその他の事情もうかがわれない。したが

って,Aについて民法772条の規定に従い嫡出子としての戸籍の届出をすること

は認められるべきであり,Aが同条による嫡出の推定を受けないことを理由とする

本件戸籍記載は法律上許されないものであって戸籍の訂正を許可すべきである。

5 以上と異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違

反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原決定は破棄を免れな

い。そして,前記説示によれば,抗告人らの本件戸籍記載の訂正の許可申立ては理

- 5 -

由があるから,これを却下した原々審判を取り消し,同申立てを認容することとす

る。

よって,裁判官岡部喜代子,同大谷剛彦の各反対意見があるほか,裁判官全員一

致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官寺田逸郎,同木内道祥の各補足

意見がある。

裁判官寺田逸郎の補足意見は,次のとおりである。

1 現行の民法では,「夫婦」を成り立たせる婚姻は,単なる男女カップルの公

認に止まらず,夫婦間に生まれた子をその嫡出子とする仕組みと強く結び付いてい

るのであって,その存在を通じて次の世代への承継を予定した家族関係を作ろうと

する趣旨を中心に据えた制度であると解される。嫡出子,なかでも嫡出否認を含め

た意味での嫡出推定の仕組みこそが婚姻制度を支える柱となっており,婚姻夫婦の

関係を基礎とする家族関係の形成・継承に実質的な配慮をしていると考えられるの

である(注1)。戸籍上女性とされていた性同一性障害者の性別を男性に変更する

ことを認める特例法が,婚姻し,夫となることを認める限りでの適用に限定せず,

民法の適用全般について男性となったものとみなすとして(4条),嫡出推定に関

する規定を含めた嫡出子の規定の適用をあえて排除していないのも,このように婚

姻と強く結び付く嫡出子の仕組みの存在をもふまえてのことであると解される。

特例法3条の規定により,戸籍上女性とされていた性同一性障害者が性別を男性

に変更することが認められ,同法4条の規定により夫となる資格を得た場合におい

ても,その夫婦にとって,夫の直接の血縁関係により妻との間で嫡出子をもうけ,

その存在を通じて次の世代への承継を予定した家族関係を作ることはおよそ望むべ

くもない。そのような立場にある者にもあえて夫としての婚姻を認めるということ

- 6 -

は,そのままでは上記で示した前提をおよそ欠いた夫婦関係を認めることにほかな

らない。そのような意義づけを避けるとするなら(注2),当該夫婦が,血縁関係

とは切り離された形で嫡出子をもうけ,家族関係を形成することを封ずることはし

ないこととしたと考えるほかはない。つまり,「血縁関係による子をもうけ得ない

一定の範疇の男女に特例を設けてまで婚姻を認めた以上は,血縁関係がないことを

理由に嫡出子を持つ可能性を排除するようなことはしない」と解することが相当で

ある(注3)。そして,民法が,嫡出推定の仕組みをもって,血縁的要素を後退さ

せ,夫の意思を前面に立てて父子関係,嫡出子関係を定めることとし,これを一般

の夫に適用してきたからには,性別を男性に変更し,夫となった者についても,特

別視せず,同等の位置づけがされるよう上記の配慮をしつつその適用を認めること

こそ立法の趣旨に沿うものであると考えられるのである(注4)。

(注1)婚姻し,夫婦となることの基本的な法的効果としては,その間の出生子

が嫡出子となることを除くと,相互に協力・扶助をすべきこと,その財産

関係が特別の扱いを受けること及び互いの相続における相続人たる地位,

その割合があるが(民法752条,755条以下,768条,890条,

900条),これらは,本質的には,とりわけ強く結び付いた共同生活者

であるがゆえの財産関係の規整であり,扶養の必要性の反映であると解さ

れる(婚姻していないカップルなどにも事情に応じて夫婦に準じた扱いを

当てはめるべきであるとする解釈論があることが,このことを裏付け

る。)。男女カップルに認められる制度としての婚姻を特徴づけるのは,

嫡出子の仕組みをおいてほかになく,その中でも嫡出推定は,父子関係を

定める機能まで与えられていることからも中心的な位置を占める。また,

- 7 -

嫡出子とされることにより未成年の間は自動的に夫婦の共同親権に服する

こととなること(同法818条1項,3項)は,まさに婚姻と嫡出子との

結び付きを明らかにするものであるし,嫡出子は夫婦の氏を称することと

されていて(同法790条1項本文),夫婦に同氏を称するよう求められ

る仕組み(同法750条)の下でいずれかの氏を選択することが,実質的

には嫡出子の氏を決める意味を持つことも見逃せないところである。

なお,本文を含めた以上の説明は,嫡出子とそのもととなる婚姻との関

係についての現行法における理解を示したものであり,異なる制度をとる

ことを立法論として否定するものではなく,これを維持するか修正するか

などは基本的にすべて憲法の枠内で国会において決められるべきことであ

ることはいうまでもない。

(注2)かねてから,相続人たる地位を与えるためにのみ婚姻届がされた場合を

はじめとして,婚姻の形式は踏んではいるものの一部の効果だけを志向し

てされた行為について,法の定める婚姻制度の枠内で個々の当事者の意思

をどこまで尊重し,婚姻としての効果をどこまで与えるべきかが論ぜられ

ており,これらの一部を類型化し,婚姻に準じた扱いをすることを排除し

ない方向での見解が示されたりしている。レベルの違う議論であるとはい

え,特例法のような立法がこのような議論に支えられている部分があるこ

とは否定できまい。その観点からすれば,「生来の嫡出子がおよそ考えら

れず,妻が懐胎し,子を生んだとしても,その子が嫡出でない子となるし

かないような範疇のカップルには婚姻の効果を与えない」とするところか

ら脱却した考え方に立った立法がされることはあり得ることであるとはい

- 8 -

える。しかし,そのような考え方に立った立法であるならば,婚姻の直接

・間接の効果を一括して与えるというのではなく,より厳密な形で個々的

な効果を与えるかどうかを検討した上での規律がされるべきであろう。ま

た,仮に,特例法を婚姻による出生子がおよそあり得ない場合にも婚姻自

体の効果を限定的に与えることを認める趣旨であると解するならば,なぜ

そこで認められた対象カップルに限ってそのような関係が認められるのか

という別の次元の議論に直面することになろう。

(注3)特例法により女性とみなされることとなった者がする婚姻についても,

嫡出子を持つことをおよそ否定することは,同じく原理的には相当ではな

い。ただし,この場合には,男性の場合の嫡出推定による規律と異なり,

一般的な女性との関係で,嫡出以前の母子関係自体が,婚姻の効果とは結

び付けられることなく,出産(分娩)という事実関係により生ずるという

原則が現在採られているということの制約は受けざるを得ない。特例法

は,民法の適用上,その対象者であるがゆえに不利な扱いを受けることを

避けようとしているに止まり,一般の男女に認められることを超えた特別

の優遇策を施そうとするものではないと解される。特例法により男性とみ

なされることとなった者がした婚姻における出生子についても,多数意見

4(1)に引用されている当審判例に示されるごとく事実上の離婚をして夫

婦の実態が失われているなどの事情が存する場合には,民法772条の規

定による推定が及ぶことはないわけである。

(注4)本件の事例とは離れた一般論であるが,特例法により男性とみなされる

こととなった結果実現した婚姻が解消された後には,相手方の女性につい

- 9 -

て再婚禁止期間の規定(民法733条)が適用されることについても,嫡

出推定に関する規定の適用があるとしてこそ理解されやすいといえよう。

2 1のような結論に対しては,夫=父親の意思を重んじることで嫡出子とされ

てしまうことについての子の福祉の観点から批判があり得るのであって,これには

傾聴すべきところがある。しかし,それは,本件のような立場の子の場面に限ら

ず,嫡出推定を当てはめるのに相応の疑義があるにもかかわらず同規定の適用によ

って夫の子とされる他の場合にも生じている問題であり,法が嫡出否認の訴えがで

きる者を父に限っていること(民法774条)に由来するところが大きいわけであ

って,その仕組みを改めるかどうかとして広く議論をすべきものであろう。ただ

し,上記1の解釈は特殊な場合に即して夫=父親(副次的には妻=母親)の意思に

比重を置いた結果としての家族形成を認める特例法の考え方から導かれるのであ

り,この特例法による仕組みにおいても,子の立場に立てば親の意思に拘束される

いわれはない度合いが強いと考える余地はあろうから,法整備ができるまでの間

は,民法774条の規定の想定外の関係であるとして,子に限って親子関係不存在

確認請求をすることができるとする解釈もあり得なくはないように思われる。

裁判官木内道祥の補足意見は,次のとおりである。

1 私は,多数意見に賛同するものであるが,以下のとおり私の意見を補足して

述べる。

2 民法772条の推定の趣旨

母子関係は,婚姻の有無にかかわらず分娩により定まることが判例上確定した解

釈である。分娩は外形的にも第三者にも明らかな事実であり,それによって,一義

的に明確な基準によって一律に母子関係が確定されることになる。父子関係は,分

- 10 -

娩に該当するような外形的にも第三者にも明らかな事実が存在しないため,民法7

72条という婚姻による推定の制度が設けられている。この推定は,嫡出否認の訴

えによらなければ覆すことができないものであり,証拠法則上の推定に留まるもの

ではない。

民法772条が出生時の母の夫を父とするのでなく,婚姻成立の200日後,婚

姻の解消等の300日以内の出生をもって婚姻中の懐胎と推定し,婚姻中の懐胎を

夫の子と推定したのは,親子関係が血縁を基礎に置くことと子の身分関係の法的安

定の要請を調整したものと解される。夫婦の間の子の父子関係については,同条の

定めによる出生に該当するか否かをもって父子関係の成立の推定を行うことによ

り,血縁関係との乖離の可能性があっても,婚姻を父子関係を生じさせる器とする

制度としたものということができる。

このような嫡出推定の制度によって,嫡出否認の訴え以外では,夫婦の間の家庭

内の事情,第三者からはうかがうことができない事情を取り上げて父子関係が否定

されることがないことが保障されるのである。

3 推定の及ばない嫡出子

民法772条の解釈として,婚姻成立の200日後,婚姻の解消等の300日以

内に出生した子であっても,嫡出推定が及ばないとされる場合があることは従来の

判例の認めるところである。

「実質的には同条の推定を受けない事情」と多数意見が総称する事情とは,多数

意見においては,夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住していたことが明らかな

ことであり,反対意見においては,夫婦間に性的関係を持つ機会がないことが明ら

かなこととされている。二つの意見が相違するのは,父子の血縁関係を一方の極に

- 11 -

置きつつ,血縁関係の不存在が何をもって明らかであれば嫡出推定を及ぼさない事

由となるのかという点においてである。

血縁の不存在の確定的な証明があれば嫡出推定が及ばないとする見解があるが,

これは,結局,血縁のみによって父子関係を定めるということであり,民法772

条の推定の趣旨に反し,賛同できない。

本件は夫が特例法の審判により男性とみなされる者であるから嫡出推定が及ばな

いとするのが,反対意見であり,これは,特例法の審判(ないしその審判が認定し

た事実)の存在によって血縁の不存在が明らかであることを嫡出推定を排除する事

由とするものである(なお,この審判が戸籍に記載されるのは戸籍法施行規則の定

めによるものであり,戸籍記載をもって明らかであることを民法772条による推

定排除の理由とするべきではない)。

特例法は,元の性別の生殖腺がないこと等を要件としているが,このことは,客

観的に確実であっても,第三者にとって明らかなものではない。特例法で性別の変

更をした者の元の性別も,必ずしも第三者にとって明らかなものではない。

前記のとおり,民法772条による推定の趣旨は,嫡出否認の訴えによる以外は

夫婦の間の家庭内の事情,第三者からはうかがうことができない事情を取り上げて

父子関係が否定されることがないとすることにあるのであるから,血縁関係の不存

在が明らかであるとは第三者にとって明らかである必要があるが,夫が特例法の審

判を受けたという事情は第三者にとって明らかなものではなく,嫡出推定を排除す

る理由には該当しない。従来の判例において嫡出推定が及ばないとされたのは,事

実上の離婚をして別居し,その後まったく交際を絶っていた事案(最高裁昭和43

年(オ)第1184号同44年5月29日第一小法廷判決・民集23巻6号106

- 12 -

4頁),懐胎当時,夫が出征していた事案(最高裁平成7年(オ)第2178号同

10年8月31日第二小法廷判決・裁判集民事189号497頁)であり,いずれ

も,第三者にとって明らかであることを嫡出推定を排除する理由としたものであ

る。

4 子の利益の観点から

子の利益という場合,抗告人らの子にとっての利益だけでなく,今後に生まれる

べき子にとっての利益を考える必要がある。「実親子関係が公益及び子の福祉に深

くかかわるものであり,一義的に明確な基準によって一律に決せられるべきであ

る」(最高裁平成18年(許)第47号同19年3月23日第二小法廷決定・民集

61巻2号619頁参照)というのもその趣旨と解される。

子の立場からみると,民法772条による嫡出推定は父を確保するものであり,

子の利益にかなうものである。嫡出推定が認められないことは,血縁上の父が判明

しない限り,父を永遠に不明とすることである。夫がその子を特別養子としたとし

ても,そのことは変わらないし,出生後に夫婦間に意思の食い違いが生ずると子が

特別養子となることも期待できない。

子にとって血縁上の父をもって法律上の父とする方法がないことが子の利益にと

ってマイナスに作用することがありうるであろうが,この点は,父を確保すること

との衡量を制度上にどのように反映するかという問題であり,今後の立法課題であ

る。

また,血縁関係がない夫が子の法律上の父とされることから,血液型・DNA検

査などにより,偶然に,子が父と血縁がないことを知るという事態が生じ,子にと

って不本意な葛藤を与えることがありうるが,これは,特例法による夫婦の登場に

- 13 -

よって生じたものではなく,民法772条の推定から不可避的に生ずるものであ

り,生殖補助医療の発達により,さまざまな場面であらわれていたことでもある。

戸籍上の記載を現行制度から改めたとしても,近時の血縁関係の判定手法の発達普

及を考慮すると(血縁関係の判定を法律上で禁止することができるのであれば別と

して),意図せざる判明の可能性は高まるばかりであり,この点についての子の利

益は,子の成育状態との関係で適切な時期,適切な方法を選んで親がその子の出自

について教示することにより解決されることという他ない。

5 特例法と民法の関係

特例法は,性別の取扱いの変更の審判によって民法上でも性別が変更されたもの

とみなすというものであるところ,民法が想定する婚姻・親子,特例法が想定する

婚姻・親子がどういうものであるかについて意見が分かれることは,本件の各意見

にあらわれているとおりである。

特例法の想定の範囲はともかく,民法についていえば,高度化する生殖補助医療

など立法当時に想定しない事象が生じていることはいうまでもない。それに備えて

きめ細かな最善の工夫を盛り込むことが可能であるのは立法による解決であるが,

そのような解決の工程が予測できない現状においては,特例法および民法につい

て,解釈上可能な限り,そのような事象も現行の法制度の枠組みに組み込んで,よ

り妥当な解決を図るべきであると思われる。

裁判官岡部喜代子の反対意見は,次のとおりである。

私は多数意見とその結論を異にするので,以下理由を述べる。

抗告人X1は,特例法3条1項による審判を受けた者として同法4条1項により

男性とみなされ,その結果法令の適用について男性として取り扱われる。したがっ

- 14 -

て,抗告人X1は民法の規定に従って婚姻することができ,また父となることがで

きる。しかし,現実に親子関係を結ぶことができるかどうかは親子関係成立に関す

る要件を満たすか否かによって決定されるべき事柄である。特例法は親子関係の成

否に関して何ら触れるところがないのであって,これは親子関係の成否については

それに関する法令の定めるところによるとの趣旨であると解するほかはない。本件

において妻の産んだ子の父が妻の夫であるか否かは嫡出親子関係の成立要件を充足

するか否かによるのであって,子を儲ける可能性のない婚姻を認めたことによって

当然に嫡出親子関係が成立するというものではない。

嫡出子とは,本来夫婦間の婚姻において性交渉が存在し,妻が夫によって懐胎し

た結果生まれた子であるところ,当該子が夫によって懐胎されたか否かが明確では

ないので,民法は772条1項,2項の二重の推定によって夫の子であることを強

力に推定しているのである。ところが,特例法3条1項の規定に基づき男性への性

別の取扱いの変更の審判を受けた者は,従前の女性としての生殖腺は永続的に欠い

ているが(同項4号),生物学上は女性であることが明らかである者であり,性別

の変更が認められても,変更後の男性としての生殖機能を現在の医学では持ち得な

い以上,夫として妻を自然生殖で懐胎させることはあり得ないのである。その意味

で特例法は同法に基づき男性への性別変更審判を受けた者と女性との婚姻において

遺伝上の実子を持つことを予定していないといえる。抗告人らは,特例法4条1項

の「みなす」との文言により変更後の性別である男性としての生殖能力のないこと

の証明を禁じていると主張するが,特例法自身が生物学的には女性であることを要

件としているのであるから,証明の問題ではなく特例法の適用を受けたこと自体に

よって男性としての生殖能力のないことが明らかなのである。

- 15 -

以上述べたところからすれば,本件はそもそも推定を論ずるまでもなく実親子関

係を結ぶことはできないと解することも不可能ではないが,民法は父性の推定と嫡

出性の付与とを区別せずに同法772条において子の父が妻の夫であるか否かを嫡

出推定の存否にかからしめているから,夫が特例法に基づき性別変更審判を受けた

者である場合にも民法772条により嫡出の推定が及ぶか否かによって夫の子とい

えるか否かを検討しなければならないであろう。

嫡出推定の及ばない場合として当審が従前より認めているのは,多数意見の述べ

るとおり,事実上の離婚,遠隔地居住など夫婦間に性的関係を持つ機会のなかった

ことが明らかであるなどの事情のある場合であるところ,本件もまた夫婦間に性的

関係を持つ機会のなかったことが明らかな事情のある場合であって,上記判例の示

すところに反するものではない。抗告人らは,夫が特例法に基づき性別変更審判を

受けた者であるか否かは社会生活上の外観からは不明のことであるというが,特例

法に基づき性別変更審判を受けた者であること自体は明らかな事実であり,その者

には妻を懐妊させる機会がないこともまた明らかである。嫡出性の推定は通常夫婦

間でのみ性交渉が行われるという蓋然性と夫婦間でのみ行われるべきであるという

当為によって根拠づけられる。そうであれば,夫婦間に性交渉が行われる機会がな

いこと,夫による懐胎の機会がないことが既に明らかとされている本件のような場

合は,社会生活上の外観以上に性的関係を持つ機会のないことが明らかな場合とい

える事情である。さらにその事情は特例法2条によって明らかにされているのであ

る。そのことが戸籍に記載されているか否かは結論に関係しない。多数意見は,婚

姻することを認めながらその主要な効果である民法772条による嫡出推定の規定

の適用を認めないことは相当ではないと述べる。しかし,民法772条の推定は妻

- 16 -

が夫によって懐胎する機会があることを根拠とするのであるから,その機会のない

ことが生物学上明らかであり,かつ,その事情が法令上明らかにされている者につ

いては推定の及ぶ根拠は存在しないといわざるを得ない。抗告人らの指摘するよう

に,血縁関係は存在しないが民法772条によって父と推定される場合もあるが,

それは夫婦間に上記の意味の性的関係の機会のある場合つまり推定する根拠を有す

る場合の例外的事象といい得るのであって,本件の場合と同一に論じることはでき

ない。以上の解釈は,原則として血縁のあるところに実親子関係を認めようとする

民法の原則に従うものであり,かつ,上述した特例法の趣旨にも沿うものである。

以上のとおり,実体法上抗告人X1はAの父ではないところ,同抗告人が特例法

3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者であること

が戸籍に記載されている本件においては,形式的審査権の下においても戸籍事務管

掌者のした本件戸籍記載は違法とはいえない。

なお,本反対意見は,非配偶者間人工授精によって生まれた子,配偶者の生殖不

能にもかかわらず妻の産んだ子,母の夫との間に血液型等遺伝上明らかな背馳のあ

る子などにおける嫡出推定の可否については何ら触れるものではないことを念のた

め付言する。

裁判官大谷剛彦の反対意見は,次のとおりである。

1 特例法4条1項は,性別の取扱いの変更を受けた者は,民法その他の法令

の規定の適用については,法律に別段の定めがない限り他の性別に変わったものと

みなす旨規定しているが,その民法の規定について解釈上の問題があるとすれば,

その点については,特例法の制度目的や制度設計の理解の上に立った民法の解釈に

従って適用が図られる趣旨と解される。

- 17 -

そして,特例法2条の性同一性障害者の定義規定や特例法3条1項4号の性別取

扱いの変更について生殖腺を欠くこと等の要件の規定,及び現在の生殖医療技術を

踏まえれば,特例法の制度設計においては,性別取扱いの変更を受けた者が遺伝的

な子をもうけることが想定されていないことは,否定できないところと考えられ

る。

なお,性別取扱いの変更は家事審判手続によって認められ,戸籍法13条8号,

同法施行規則35条16号は性別取扱いの変更に関する事項を戸籍への記載事項と

することを規定している。

以上のような特例法の制度設計を前提として現在の民法を解釈すると,本件の抗

告人らの子の地位は,父子関係の推定が及ばない,いわゆる「推定の及ばない嫡出

子」の範疇にあると考えざるを得ないので,私は,岡部裁判官の反対意見に賛同

し,その理由については同意見に述べられているとおりと考えるものである。

2 若干敷衍すると,民法は,第4編の親族の編において,第2章として婚姻法

制を定め,第3章として親子法制(実子制度と養子制度)を定め,それぞれその成

立,解消,権利義務関係を規定し,夫婦関係と親子関係を家族法制の中核に置いて

いる。特例法による性別取扱いの変更が,両性の身分的結合の法制である婚姻関係

に直接的に及び,その主要な効果である夫婦間の相互扶助,財産関係,相続関係等

に適用されることは明らかである。一方,民法の親子に関する法制は,実親子関係

と養親子関係に分け,実親子関係は血縁に基礎を置いて,そのうちの母子関係につ

いては,客観的に明らかな懐胎,出産という事実により法律上の母子関係を成立さ

せ,一方,父子関係については,従来客観的又は外形的な事実からの判定が困難な

ところから,婚姻という制度的事実を根拠に民法772条以下の父性の推定規定及

- 18 -

び否認権の制限規定により,強力な推定効果をもって法律上の父子関係(この場合

嫡出父子関係)の成立を認めるところである。しかし,夫婦が婚姻関係にあって

も,明らかに客観的かつ外形的に血縁的な親子関係が生じないような事情がある場

合,すなわち性的関係をもつ機会を持ち得ないなど遺伝的な子をもうけることがあ

り得ないような事情がある場合には,子が実質的には民法772条の父子関係の推

定を受けないとされることが当審の判例とされ(多数意見4(1)),講学上「推定

の及ばない嫡出子」とされている。このように親子法制においては,婚姻はそれ自

体が実親子関係を成立させるものではなく,法律上の親子関係形成の推定の根拠と

して位置付けられている。

上記1で述べたとおり,特例法の制度設計において,性別取扱いの変更を受けた

者が遺伝的な子をもうけることは想定されておらず,このことは手続的制度とも相

俟って,客観的かつ外形的に明らかといえるのであり,上記の民法の解釈からすれ

ば,実質的に父子関係,実親子関係の推定が及ばない場合と解せざるを得ないと考

えられる。

3 生物学的に性別が明らかである者が,自らの意思で性別取扱いの変更を受

けたとしても,なお変更後の性別で自らの子を持ちたいという願望をも持つことは

理解できる。夫婦間で遺伝的な子をもうけることができないとしても,生殖補助医

療の一環として,夫婦以外の者の精子又は卵子を用いて,夫婦の一方の遺伝的な子

を生じさせることが可能であり,実際にも相当広く行われていることは公知といえ

る。特例法による夫婦間においても,夫婦の一方の遺伝的な子を生じさせることは

(そのことが想定されていたかどうかはともかく)この生殖補助医療として可能で

ある。このうち,男性であった者が性別変更の取扱いを受けて女性となり妻となっ

- 19 -

た場合は,夫に生殖能力があるにしても,妻の懐胎,分娩はあり得ず,民法772

条の解釈及び代理懐胎に関する最高裁判例からすると,やはり法律上の母子関係を

成立させることはできないと解される。性別取扱いの変更を受けた者同士の婚姻に

おいても,同様である。一方,女性であった者が性別取扱いの変更を受けて男性と

なり夫となった場合は,生殖能力のある妻が夫以外の精子提供によって懐胎,分娩

することにより,母子関係の成立はもちろんのこと,民法772条を文言どおりに

適用すれば,法律上の父子関係(嫡出子関係)もその推定により成立すると解する

ことが可能となる。

この場合,生殖補助医療による法律上の親子関係の形成の問題にもなるところ,

この問題は,本来的には,生命倫理や子の福祉を含む多角的な検討の上,親子関係

を認めるか否か,認めるとした場合の要件や効果,その際の制度整備等について立

法によって解決されるべきものであることは,判例においてつとに指摘されてきた

ところであるが,なお,立法に向けた議論は十分に煮詰まっていないように思われ

る。

4 このような状況の下,本件申立ては,戸籍法113条に基づき区長の前記多

数意見2(3)の取扱いが法律上許されないものか否かが問われているところ,これ

を許されないとする場合,現在の戸籍法制を前提とすると,子が登載される戸籍の

子の欄に「父」として記載される者(実父,同法13条4号)について,同じ戸籍

の父とされる者の欄には,その当否はともかくとして上記1のとおり特例法による

者であることが記載されていることになり,一見するところ特例法の制度設計から

は整合しない記載となるのであって,身分関係を公証する戸籍事務を管掌する者と

しては,そのような取扱いを容認し難く,また黙認し難いことも理解できるところ

- 20 -

である。

5 なお,民法772条以下の父性の推定規定は,父子の血縁関係を客観的又は

外形的に判定することが困難であることが前提にあって,上記2のような趣旨で設

けられたものであるが,遺伝的な親子の判定手段に著しい進歩が見られ,また家族

観にも変化が見られる中で,嫡出推定の規定と推定の及ばない嫡出子に関する解釈

とその適用について,改めて本質的な議論が提起されてきている。

特例法は,正に民法の特例を定めるが,その適用は特例法の制度趣旨や制度設

計を踏まえた民法の解釈に委ねられているところ,上記のような制度設計の理解か

らすると,特例法による婚姻関係において,性別取扱いの変更を受けた夫の妻が夫

以外の精子提供型の生殖補助医療により懐胎,出産した子について,法律上の父子

関係を裁判上認めることは,現在の民法の上記解釈枠組みを一歩踏み出すことにな

り,また,本来的には立法により解決されるべき生殖補助医療による子とその父の

法律上の親子関係の形成の問題に,その手当や制度整備もないまま踏み込むことに

なると思われる。多数意見の見解は,特例法の制度趣旨を推し進め,性別の取扱い

の変更を受けた者の願望に応え得るものとして理解できるところであるが,この特

例法の制度設計の下で,子に法律上の実親子関係を認めることにつながることが懸

念され,私としては,現段階においてこのような解釈をとることになお躊躇を覚え

るところである。民法772条をめぐるさらなる議論と,また生殖補助医療につい

ての法整備の進展に期待したい。

(裁判長裁判官 大谷剛彦 裁判官 岡部喜代子 裁判官 寺田逸郎 裁判官

大橋正春 裁判官 木内道祥)

2016年8月5日、中央区の子ども達が、今年も4泊5日のわんぱくkidsに旅立っていきました。

当院も、開業来、医療協力をさせていただいております。

今年は、3-4年生が多いとのこと。

初日は、ホームシックの子が増えるかもしれません。

2日目、宇佐美の海で、元気な子ども達に会えること楽しみにしています。

「誰もが、望むなら、在宅で、最後まで自らの生を全うできる。」

自分が、医師として、また、議員として、ずっと考えている医療福祉分野の命題です。

誰もができるようにするために、どのように行政は支援をすればよいのだろうか?

自分の父親は、自らの望みで、最後まで生まれ育った実家で生を全うし、それがまさにできたから、うまく条件を整えれば、きっと誰もが可能だと考えています。

考えていたことと、まさにドンピシャな書名であったので、即購入しました。

何かよいヒントでもあれば…

これから、楽しみに読んでみます。

**************

日本国憲法

(天皇の機能の限界、天皇の国事行為の委任)

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

自民党改憲案

(元号)

第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

(天皇の権能)

第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

***************

日本国憲法で4条のところに、自民党改憲案では、元号の新設がなされて入れられています。

わざわざ、3条の君が代、日の丸の新設と共に、元号も、憲法に新設して、条ずれを起こしてまでも「第一章天皇」の第三条、第四条の大事な場所に規定を置くべきかは、大いに議論すべきところです。

現行の「元号法」と「元号を改める政令」を後掲します。

これら法律と政令だけでも十分であると思われるが、どのような理由から、憲法に規定を置くべきと、自民党側はお考えなのでしょうか。

自民党側の説明では、「(元号について)さらに、4 条に元号の規定を設けました。この規定については、自民党内でも特に異論がありませんでしたが、現在の「元号法」の規定をほぼそのまま採用したものであり、一世一元の制を明定したものです。」(自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 7-8ページ)

このような自民党の側の説明だけでは、なぜ、憲法にも、規定を置きたいと思ったのか、理由が伝わりません。

さて、自民党改憲草案では、日の丸と君が代、元号の規定に場所をとられ、追いやられる形になった憲法3条も4条もものすごく大事な規定です。

自民党案では、3条は、条の形から、項に格下げされ、6条4項に移動されました。4条は、条ずれをおこし、5条に移動させられました。

このような大事な条文を、なぜ、追いやってしまうのか疑問に思います。

現行日本国憲法3条は、8月3日にも取り上げたのですが、

日本国憲法

〔内閣の助言と承認及び責任〕

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

⇒天皇の国事行為は、すべて内閣の責任で行っており(内閣自身の責任であって天皇の責任を代位するものではない)、天皇の意思ではなされません(天皇の発意を禁ずる)。

日本国憲法

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

⇒天皇は、一切政治に関わらないことを、規定した、大事な条文です。

第2項は、臨時代行の規定。⇒後掲、「国事行為の臨時代行に関する法律」参照

自民党改憲案

(天皇の権能)

第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

自民党改憲草案では、実は、気を付けてみなければならないのですが、国政に関わらないとする重要な規定(天皇の非政治化)において、「のみ」の文言が落ちています。

「のみ」をとることのリスクのほうが大きくないかなと、気になるところです。

国事行為以外に、国会開会式における「おことば」、国内巡行、海外親善旅行、外国元首の接受といった、純粋な私的行為ではない行為を天皇はされていますが、それら行為の位置づけのために、「のみ」を取ったのかもしれませんが、「のみ」がないばかりに、あれもこれもと天皇の行為が拡大してくことを許す結果になりリスクの方が大きいと私は考えます。

*****元号法、全文****

元号法

(昭和五十四年六月十二日法律第四十三号)

1 元号は、政令で定める。

2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

*****元号法、政令*****

元号を改める政令

(昭和六十四年一月七日政令第一号)

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

元号を平成に改める。

附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

******国事行為の臨時代行に関する法律、全文****

国事行為の臨時代行に関する法律

(昭和三十九年五月二十日法律第八十三号)

(趣旨)

第一条 日本国憲法第四条第二項 の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。

(委任による臨時代行)

第二条 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)第十七条 の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。

2 前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条 に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。

(委任の解除)

第三条 天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し、若しくはその皇族に故障がなくなつたときは、内閣の助言と承認により、同条の規定による委任を解除する。

(委任の終了)

第四条 第二条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。

(公示)

第五条 この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。

(訴追の制限)

第六条 第二条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。ただし、このため、訴追の権利は、害されない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

************************