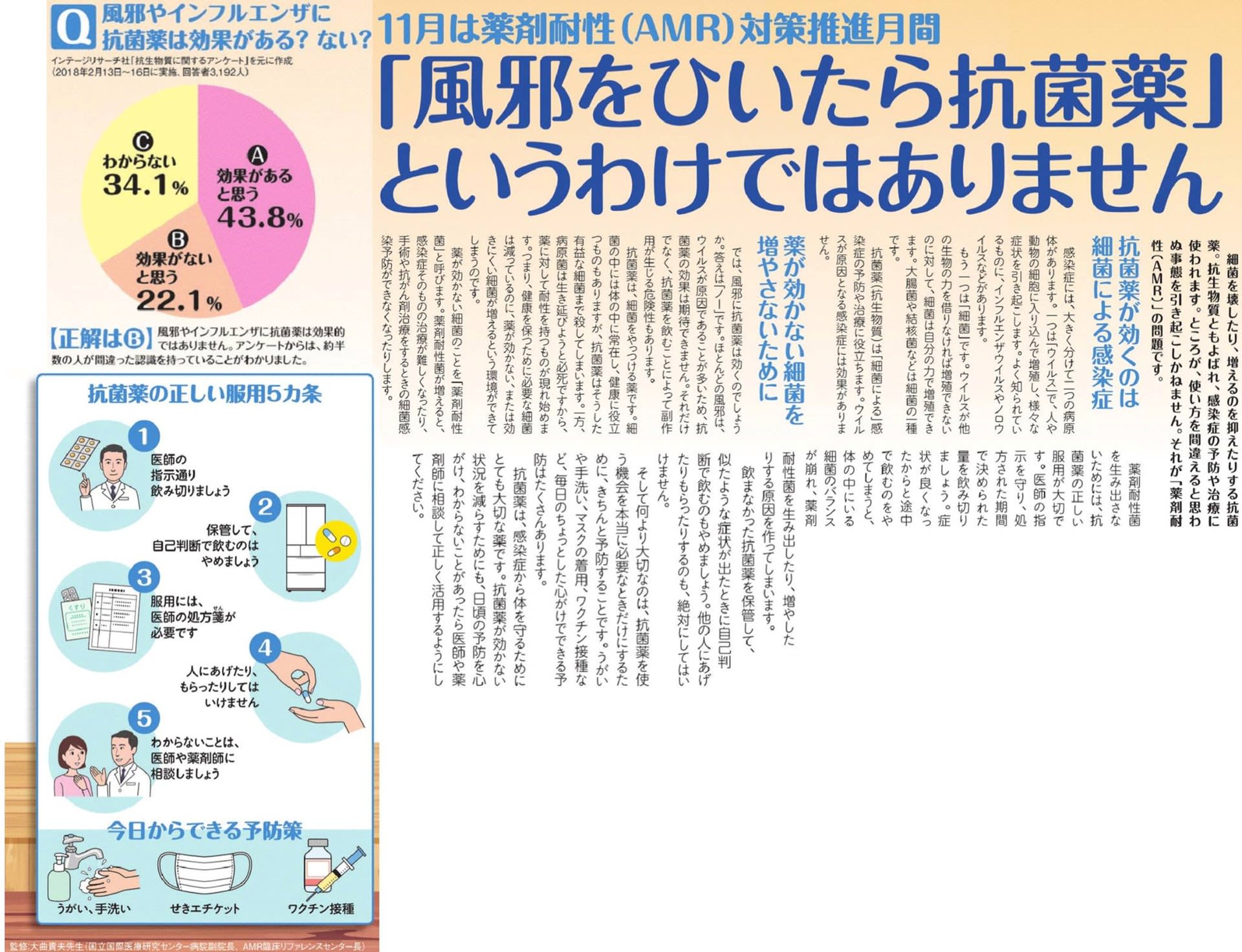

11月は、薬剤耐性対策推進月間とのこと。 当院も、2001年開業来の方針でありましたが、抗生剤(抗生物質)の適正使用を引き続き全うして参りたいと考えます。

安易な抗生剤使用は、百害あって、一利なしです。

11月は、薬剤耐性対策推進月間とのこと。 当院も、2001年開業来の方針でありましたが、抗生剤(抗生物質)の適正使用を引き続き全うして参りたいと考えます。

安易な抗生剤使用は、百害あって、一利なしです。

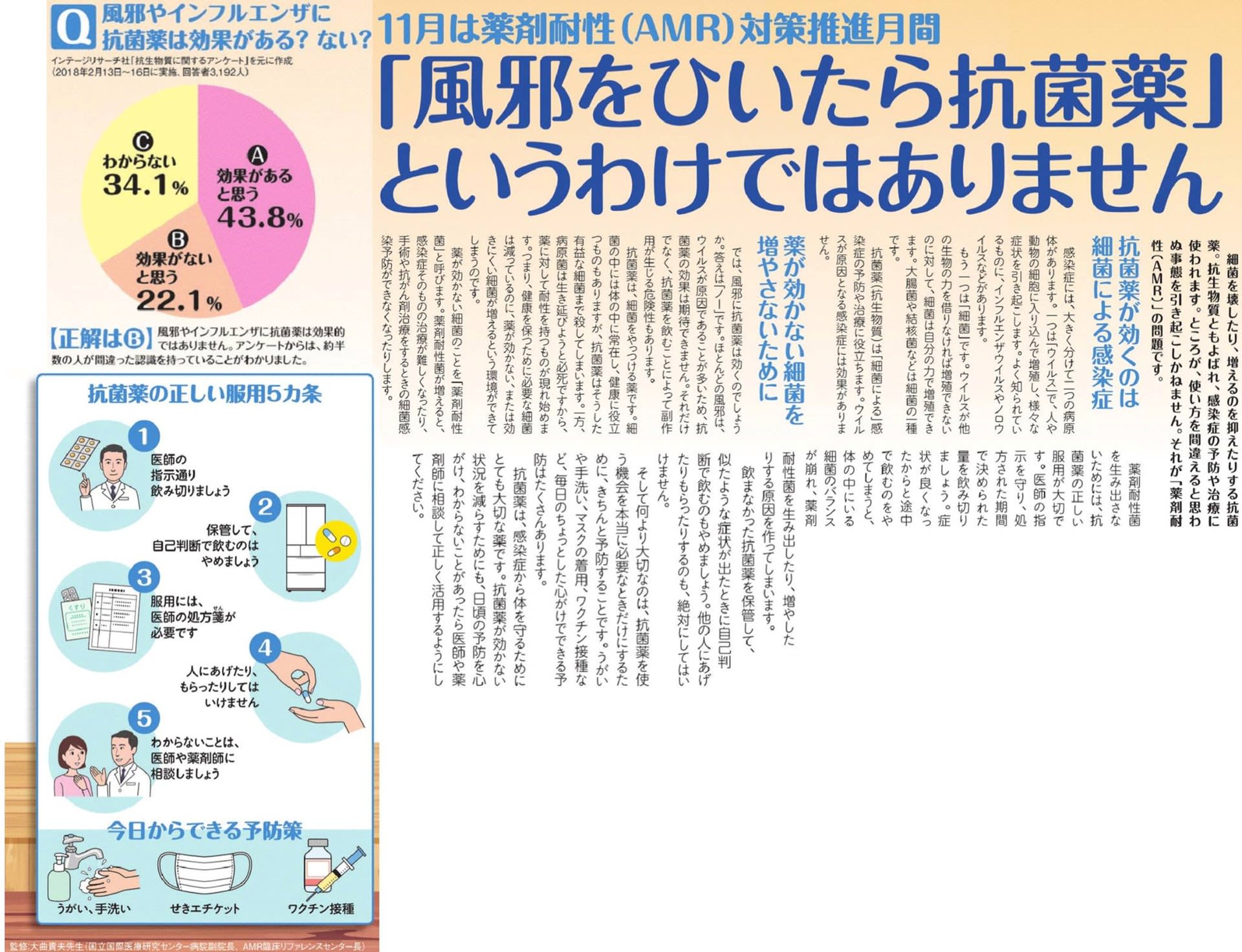

新聞にインフルエンザ及びインフルエンザ予防接種の情報が載る季節となって参りました。

当院も、予防接種枠を、土曜午後や日曜日13時前まで拡大し、予防接種を鋭意実施している最中です。

昨年は、ワクチン不足で、お待たせをする事態となりたいへんご迷惑をおかけした痛い経験があります。

予防接種をお考えのかたは、お早目の接種をお願いいたします。

余談は許されませんが、今のところ、予約をお受けできる状況です。お電話03-5547-1191でご予約ください。

なお、点鼻スプレー型のインフルエンザワクチンであるフルミストも、例年のごとく、今年も11月から実施いたします。

こちらのほうは、①接種者名 ②年令 ③携帯電話番号を御記入のうえメールにてご予約ください。 ⇒ genkids1@yahoo.co.jp

メールを受領いたしましたら、優先予約番号と共に、御連絡致します。

******朝日新聞2018.10.24********

Vol.423 命に関わる危険性が!1歳未満の乳児には、蜂蜜を絶対に与えないようにしましょう!

栄養価が高いといわれる蜂蜜ですが、1歳未満の乳児にとっては非常にリスクが高い食品であることをご存知でしょうか。...

過去に離乳食としてジュースに蜂蜜を混ぜたものを摂取した1歳未満の乳児が乳児ボツリヌス症により死亡する事故が発生しました。

一般的に、蜂蜜は高熱での加熱処理を行わないため、ボツリヌス菌の芽胞※が混入していることがあります。また、ボツリヌス菌の芽胞を死滅させるには120℃、4分以上の加熱が必要とされており、家庭での加熱や調理では死滅させることができません。

1歳以上の場合、通常は体内に入っても、他の腸内細菌がボツリヌス菌の芽胞の発芽を妨げるため、問題になることはありません。

一方、1歳未満の乳児は、まだ腸内環境が整っておらず、芽胞から発芽したボツリヌス菌が腸内で増殖して毒素を出すため、乳児ボツリヌス症にかかる危険があり、まれに死亡等の重篤な事態を引き起こすこともあります。

蜂蜜が1歳未満の乳児の命に関わる危険性を認識し、蜂蜜や蜂蜜入りの飲料・食品は絶対に与えないようにしましょう。

※増殖に適さない環境になったときに形成する、熱や乾燥、薬剤等に強い固い殻に閉じこもった種子のような形の細胞構造。ボツリヌス菌は、芽胞が発芽しなければ増殖しません。

(参考)

食品安全に関する総合情報サイト ハチミツによる乳児のボツリヌス症(消費者庁)

http://www.caa.go.jp/…/food_safety_portal/topics/topics_001/

・過去の関連メール

Vol.333 1歳未満の乳児には、蜂蜜を与えないでください!

http://warp.ndl.go.jp/…/w…/kodomo/mail/past/vol/20170330.php

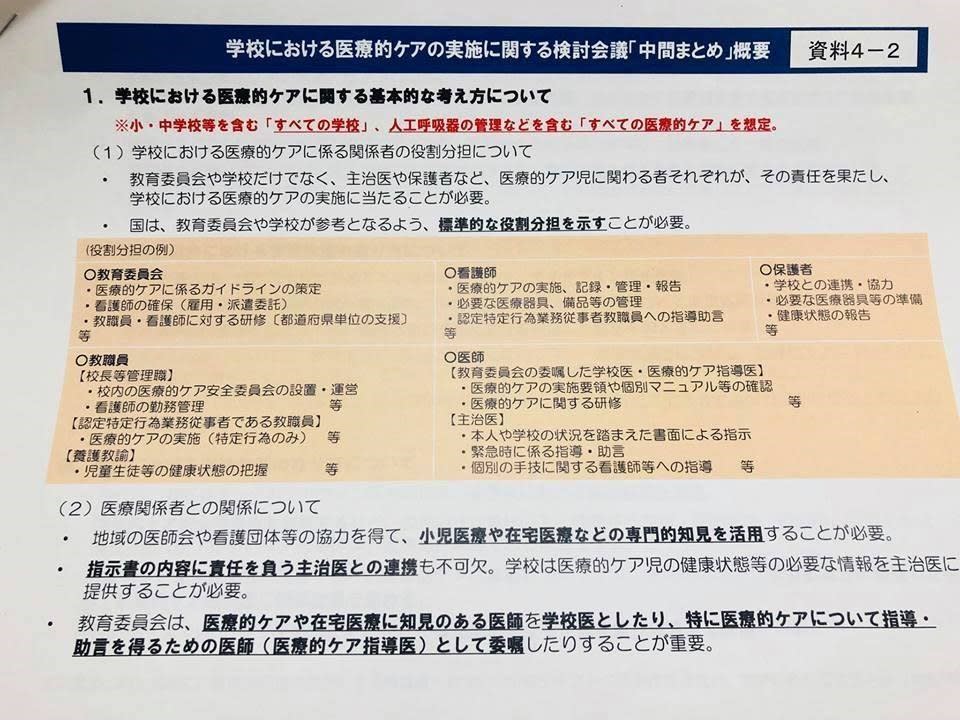

風疹が、東京都でも、増えています。

中央区での発生はないものの、油断はできません。

成人への予防接種も、妊娠中のお腹の胎児に心臓奇形や難聴など悪影響を及ぼすため、やっておくことが推奨されています。

特に、妊婦の周辺のかたや、妊娠を考えられている家族は。

当院でも、接種を致します。ご相談下さい。

中央区のかたは、先天性風しん症候群対策としての「風しん抗体価検査及び予防接種費用助成」もお使い下さい。

⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/sessyu/senntennseihusinnkinnkyuutaisaku.html

:小坂こども元気クリニック・病児保育室 03-5547-1191

***********日経新聞20180829******************

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180829&c=DM1&ng=DGKKZO3468181028082018CR8000

風疹患者、首都圏で急増 今年184人 ワクチン接種呼びかけ

国立感染症研究所は28日、今年に入って報告された風疹患者は計184人となり、すでに2017年の年間患者数の約2倍に達したと発表した。千葉や東京など首都圏の4都県で確認された患者が全体の7割を占めており、感染研は妊娠中の女性に近い人にワクチン接種を求めるなど注意を呼びかけている。

風疹の患者は7月下旬ごろから急増し、8月上旬に17年の患者数(93人)を上回った。8月19日までの1週間に新たに43人が報告され、前回大きな流行が確認された12~13年に迫る勢い。予防接種を受けている人が少ないとされる30~40代の男性患者が特に多い。

患者が確認された24都道府県のうち最多は千葉県(62人)。東京都(47人)や埼玉県(11人)、神奈川県(9人)の4都県が全体の約7割を占めている。福岡県(9人)や愛知県(7人)などでも患者が増えている。

風疹は発熱や発疹などの症状が出るが、症状がほとんどない場合もある。患者のくしゃみで広がり、妊娠中の女性が感染すると、生まれた赤ちゃんが心臓病や難聴などの先天性風疹症候群になる恐れがある。

今後も患者が増え続ける見通しで、感染研は「妊婦の周囲の人はワクチンによる感染の防止が重要」としている。

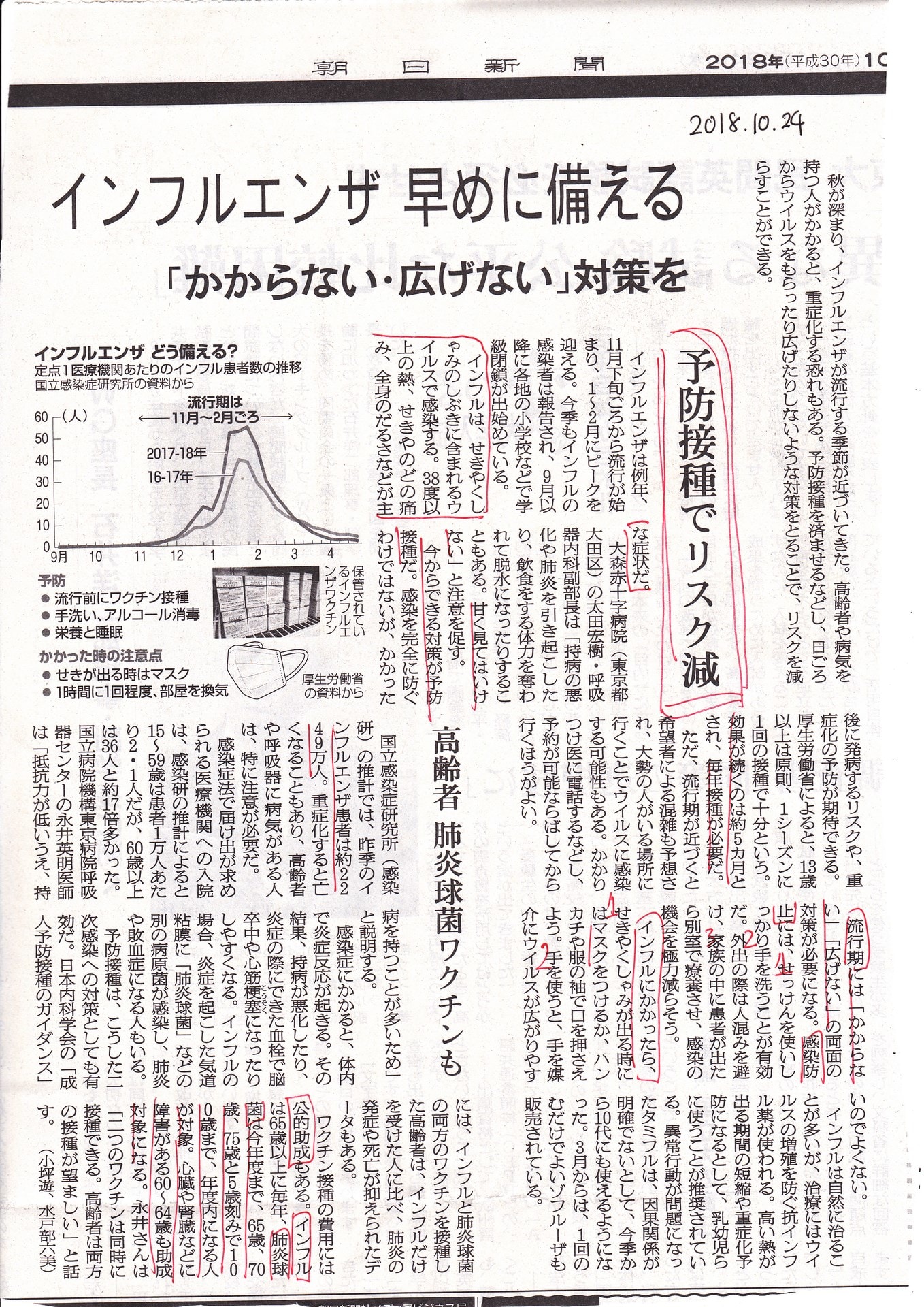

駒崎弘樹氏が、医ケア児の教育現場の事情につき、大事な資料をアップされておられたため、こちらでも、供覧させていただきます。

医ケア児が、当然に学校教育を受けられる環境整備(例えば、条件が整えば親の付き添いなく呼吸器の子どもが教育を受けられるように)がなされるように見守って参ります。

文部科学省 森下平特別支援教育企画官が中心に、関係各所を走り回り汗をかき、「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」という有識者会議を立ち上げ、親同伴問題を議論の俎上に乗っけられた、その「中間取りまとめ」とのことです。

中央区においては、障がいのあるかたの施策の方向性を見出していく重要な会議である『自立支援協議会』のひとつの部会として、今年度から、『医療的ケア児等支援連携部会』が立ち上がりますhttps://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/168ff7fddd1500604d02c64050ac39f6。この部会における重要なテーマのひとつであると考えます。

麻疹(はしか)流行のため、MR接種を実施を検討する大人のかたも多くいらっしゃいます。

考える材料として、接種歴が重要です。

うまく整理されている表です。

http://yasumi-08.hatenablog.com/entry/2018/05/11/120000

上記接種状況から、沖縄県での指導。

なお、感染の疑いで当院をご受診される場合は、以下、ご注意願います。

小児科外来の感染症診療で最も気をつけねばならないことのひとつは、抗生剤・抗菌薬の適正使用です。

不適正な使用では、アレルギー発症への悪い影響が出ます。

安易な抗生剤・抗菌薬の投与は避けられねばならず、抗生剤・抗菌薬が出される場合、何のために出されるのか、よく確かめるようにしてください。

以下、研究結果報告の記事です。

*******************

https://mainichi.jp/articles/20180502/ddm/001/040/153000c

<抗菌薬>乳幼児は服用注意を アレルギー発症率1.7倍

5/2(水) 6:45配信

毎日新聞

ペニシリンなどの抗菌薬を2歳までに服用した乳幼児は、ぜんそくやアトピー性皮膚炎など免疫異常によって起こるアレルギー疾患の発症リスクが、服用経験のない乳幼児と比べ1.4~1.72倍になるとの調査結果を、国立成育医療研究センターのチームがまとめた。抗菌薬は疾患によって必要なケースはあるが、効果の薄いウイルス性の風邪にも使われ、社会問題化している。チームは「不適切に使うと、子どもの健康を損なう恐れがある」と指摘する。

調査は、2004年3月~06年8月に生まれた日本人の乳幼児を対象に実施。2歳までに抗菌薬を服用した436人と、服用経験のない466人を5歳時点で比べ、アレルギーのぜんそくや鼻炎、アトピー性皮膚炎の発症に差があるかを調べた。

抗菌薬を服用した乳幼児は、服用経験のない乳幼児より、ぜんそくで1.72倍▽鼻炎で1.65倍▽アトピー性皮膚炎で1.4倍--リスクが高かった。中でも、多種類の細菌に効くタイプの第3世代セファロスポリン薬は、効く細菌の種類が少ないペニシリンと比べ、ぜんそくで1.63倍、鼻炎で3.14倍高かった。

詳細は不明だが、抗菌薬によって免疫の制御に重要な腸内細菌がいったん死滅するため、チームは「悪化した腸内環境がアレルギー疾患の発症につながっている可能性がある」とみている。

抗菌薬を巡っては、多用することで薬の効かない耐性菌が出現しやすくなるほか、湿疹や食物アレルギーのリスクが高まるとする海外の研究報告もある。国は抗菌薬の適正使用を推進する行動計画を16年4月に発表し、20年までに使用量を13年比で33%減らす目標を掲げている。

調査した同センターの山本貴和子医師(アレルギー科)は「5歳以降でもアレルギーの症状が続くかは今後の検討課題だが、抗菌薬の不適切な使用はやめるべきだ」と話している。

研究成果は、米国のアレルギー・ぜんそく・免疫学会誌で発表した。【渡辺諒】

◇正しく選択し使用を

小児の感染症に詳しい国立成育医療研究センター感染症科の宮入烈医長の話 細菌によって重症化した肺炎や敗血症、細菌性髄膜炎などでは必要不可欠なケースもあるため、医師らが正しく抗菌薬を選択して使用することが重要だ。

はしか(麻しん)について、うまくまとめられています。

予防接種がひとつのカギです。

**********朝日新聞20180502****************

https://digital.asahi.com/articles/ASL524S0GL52UEHF00G.html

はしか患者、急増中 鎮静のカギは「ワクチン1回世代」

服部尚

2018年5月2日16時31分

沖縄県ではしか(麻疹)に感染した患者が急増し、80人以上に上っている。台湾からの旅行者が感染源となって感染は広がり、他県でも感染例が報告されている。鎮静するのか、広がるのか。カギの一つが、一般に患者が多い20代から40代への対策だ。

はしか、GWで感染拡大の恐れ 専門家「予防接種を」

国立感染症研究所によると、はしかは、ウイルス感染後、10~12日間の潜伏期を経て、発熱やせきなどの症状が出る。ほかに発疹や鼻水、光がまぶしいなどの結膜炎症状なども現れるという。

感染経路は、はしかのウイルスが空気中に漂い、吸い込んだ人間が感染する「空気感染」や、せきやくしゃみで飛び散り、近くの人に感染する「飛沫(ひまつ)感染」など様々だ。感染力が「最強」と言われ、インフルエンザの10倍程度とされている。

ウイルスは免疫細胞に感染するため、感染した患者は免疫機能が落ち、約3割が合併症を起こす。肺炎などを合併して死亡することもある。2016年には、途上国の子どもを中心に約9万人が世界で亡くなったとされている。

これだけ強い感染症となると、以前は子どものころにはしかにかかるのは当たり前で、20代になるまでにだいたいの人は感染していた。だが、1978年以降に進められたワクチンの定期接種のおかげで、個人の感染への抵抗力が高まり、集団での免疫が強化され、感染者は激減した。

こうした取り組みのおかげで、日本は2015年にWHO西太平洋地域麻疹排除認証委員会から、「麻疹排除状態」にあると認定された。昨年もこの排除状態が維持されていると認証されている。

ただ、問題がある。定期接種は2006年以降は2回になったが、以前は1回。2回に比べ、次第に免疫が弱まることがある。現在、20代後半から40歳ぐらいの世代が「1回世代」だ。確実に予防するためには2回の接種が必要だ。一方、50代、60代では患者はかなり少なくなる。

ワクチンを打った人がはしかにかかることもあるが、その場合、症状は軽く、「修飾麻疹」と呼ばれている。はしかは伝染力が強いので、95%の人が免疫を持たないと流行を完全には止められないという。ただし、麻疹のワクチンは安全性も高く、効果も非常に優れていて、どの流行株に対しても高い効果がある。

今回の沖縄などでの感染をどう捉えるかについて、国立感染研感染症疫学センターの駒瀬勝啓主任研究官は「患者の早期発見や適切な管理、患者の接触者などへのワクチン接種などが実施されている」としたうえで、「全国的な大流行にはならないと思う」と見ている。

駒瀬さんによると、ワクチンは2回接種が原則だが、1回でもワクチンを打っていれば、感染リスクは減少するし、もしかかっても軽く済むことが多い。感染すれば流産、早産の恐れがある妊婦は別だが、ワクチン歴が1回でもある人(記録として)はそれほど心配しなくてもいい。ただ、今後のことを考えると、早期に2回目の接種をすべきだという。(服部尚)

麻しん流行のニュースが引き続き報道されています。

ただし、4/29までの情報で、東京での発生は、合計9名であり、中央区での発生はありません(正確には、中央区保健所への麻しん発生の届出はありません。)。

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/measles/measles/

とは言え、ゴールデンウイーク中に、人ごみに出かけ、感染することのリスクはあることから、ご注意願います。

特にまずできることは、麻しんワクチンの予防接種ですので、

1、現在、①MR定期予防接種の対象となっている1歳児、②小学校入学前の1年間にあるお子さんは早めにワクチン接種を受けるようにしましょう。

2、感染すると重症化する可能性のある乳児への感染を防ぐため、生後6ヶ月から12ヶ月未満の乳児へのワクチン接種されることもおすすめします。

3、10代から40代で、ワクチンを一度も接種していない、2回の接種や感染の履歴が確認できないかたは、接種をしてください。

沖縄県がわかりやすく表にまとめられており、ご確認ください。

ゴールデンウイーク中も、9時-13時で診療を行います。

なお、万が一、麻疹の症状が疑わしい場合は、クリニック来院の前に、他の患者さんとうつしあわない配慮をさせていただきたくお電話をお願いいたします。

よい連休を!

はしかとは?

はしか、ウイルスによる空気感染も来す感染力の強い病気です。

はじめの2-3日は、熱、咳、鼻水、目やになどで、かぜと同じ症状です(この時期に診断することは難しいです。)。

いったん熱が下がり、再び高熱が出ると同時に、全身に発疹が現れます(ふたこぶラクダの発熱と言われます。)。

発疹が現れてからも、さらに高熱が3-4日続きます(発疹は、融合し色素沈着をする特徴的な発疹です。)。

肺炎や脳炎を合併し重症化することもあります。

また、「修飾麻しん」と言って、ただの風邪の症状と変わらない発症の仕方もあります。一度予防接種をしているなどで弱い免疫があるかたが発症するパターンです。

いずれにしろ、抗ウイルス薬はなく、治療は、水分補給と咳などに対する対症療法を行います。

さらにわかりやすい記事⇒ https://medley.life/news/5ae80edcc1e7156d55e15db4/

(ネット上の画像をお借りしました。)

********朝日新聞20180502*****************

https://digital.asahi.com/articles/ASL5234Z2L52OIPE005.html

新たに4人がはしか感染、初の3次感染確認も 名古屋市

2018年5月2日12時16分

名古屋市は、はしか(麻疹)の感染を新たに4人で確認したと発表した。そのうち3人はすでに感染が判明している患者と接触があった。もう1人はタイ旅行から帰国して発症したという。愛知県内の感染者は計14人となった。

感染が分かったのは、名古屋市守山区の20代女性2人と三重県桑名市の30代女性、名古屋市天白区の20代女性の4人。

市によると、守山区の2人は4月19~23日、はしか感染がすでに確認されている親類の女性と自宅や医療機関へ付き添った際に接触した。この親類の女性は沖縄へ旅行した名古屋市の10代男性(4月11日に感染が判明)と名古屋第二赤十字病院で接触した可能性があり、3次感染の確認は初めて。

桑名市の女性は同病院に勤務していて、4月9日と17日に感染患者と接触。23日にMRワクチンを接種していた。

天白区の女性は4月14~16日の3日間、タイに滞在。帰国後、勤務先の名古屋市中区の飲食店に地下鉄を利用して出勤し、26日以降に発熱や発疹の症状が出て医療機関を受診した。

市の担当者は、麻疹を疑う症状が現れた場合は、事前に医療機関に連絡し、指示に従って早急に受診してほしいと呼びかけている。

**********沖縄タイムズ20180502********

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/246223

はしか患者3人増え85人 名護・糸満市で

2018年5月2日 11:49

沖縄県地域保健課は2日、県内で新たに麻疹(はしか)患者3人が確認されたと発表した。3月下旬に患者が確認されてから合計85人になる。

新たな患者は名護市の1歳男児と同市の40代女性、糸満市の30代男性。1日にはしかの疑いのある22人を検査し、3人の感染を確認した。

**********神奈川NHK20180427*******************

http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20180427/1050002428.html

はしかの患者数 100人超える

04月27日 16時18分

沖縄県と愛知県ではしかが流行していますが、東京と埼玉県でもそれぞれ5人の患者が確認されるなど、ことしの全国のはしかの患者数は100人を超え、専門家は「2回の接種や感染の履歴が確認できない時はワクチンの接種を検討してほしい」と呼びかけています。

ことしのはしかの患者は、26日までに流行が起きている沖縄県で73人が確認され、沖縄県から流行が拡大した愛知県でも11人が報告されています。

全国ではこのほか4月18日までに東京と埼玉県でそれぞれ5人、茨城県で3人、神奈川県と山梨県、大阪府など6府県でそれぞれ1人の患者が報告され、ことしの全国のはしかの患者数は、26日までに少なくとも103人となりました。

国立感染症研究所によりますと、患者は10代から30代を中心に、ワクチンを一度も接種していないか、したかどうかわからない人が多いということで、「2回の接種や感染の履歴が確認できない時は、ワクチンの接種を検討してほしい」と呼びかけています。

国立感染症研究所の多屋磬子室長は「連休中に旅行を予定している人や医療関係者、それに教育や保育の関係者など子どもと接する人、さらに不特定多数の人と接触する職業の人たちは特にワクチンの履歴を確認してほしい」と話しています。

*****************************

http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/documents/kinkyuapeal180411.pdf

平成30年4月11日

沖縄在住の皆様へ

沖 縄 県 保 健 医 療 部

はしか”0”プロジェクト委員会

緊急アピール

「ワクチンを接種して、はしかの感受性者を減らそう!」

沖縄県では1998年から2001年にかけて、麻しん(はしか)が流行し、多数の患者と9名の乳幼児死亡が報告されました。当時の県内の麻疹予防接種率は60~70%と低率であったため小児医療・保健関係者は危機意識と緊急性を痛感し、2001年に沖縄県はしか“0”プロジェクト委員会を発足し、予防接種の推進や全数把握体制の確立などの活動を行ってきました。現在、県内では3月下旬以降、麻しんが流行を続けており、4月10日現在で35例が報告されています。この事態を受けて、当委員会として、本日ここに緊急アピールを行います。

麻しんは、ワクチンによって予防できる感染症です。現在の定期予防接種は1期が1歳児、2期が小学校入学前の1年間で、この2回接種によって麻しんをほぼ予防することができます。麻しんの予防接種を受けていない、あるいは1回だけの接種によって、感染を予防することができない状態の方を「感受性者」と呼びますが、今後、流行を早く終息させるためにも感受性者を減らしていくことが重要です。

今回の流行は、一人の外国人観光客によって持ち込まれた麻しんをきっかけに、県内各地で感染が広がりました。多くの感染者が出ているのは、感染力の強い状態で県内を旅行したまたま居合わせた人に空気感染させたと考えられます。また、感染した人の多くは20~40歳代の成人の感受性者でしたが、幸いこれまでのところ、重症者の報告はありません。今後は、初発例から感染した方(二次感染例)との接触により感染した患者(三次感染例)が発生すると考えられます。すでに家族内で幼児が感染する例も出ており、引き続き注意が必要な状況です。

麻しんの感染を防ぐため、現在、定期予防接種の対象となっている1歳児、小学校入学前の1年間にあるお子さんは早めにワクチン接種を受けるようにしましょう。また、感染すると重症化する可能性のある乳児への感染を防ぐため、県は市町村が行う生後6ヶ月から12ヶ月未満の乳児へのワクチン接種に対して補助を行う方針を決定しました。今後、多くの市町村が乳児への接種を勧奨する予定ですので、保護者の方はかかりつけの医師と相談をして接種を受けるようにして下さい。

成人でも今回の流行で見られるように、特に20~40代のワクチン未接種者が感染を受けると、発症する可能性があるため、予防のためにはワクチン接種をご検討下さい。特に、医療従事者や保育、学校関係者、乳児の保護者、そして不特定多数の方と接する観光関連の仕事に就いている方には、ワクチン接種を強くお勧めします。

また、この時期は特に急用でなければ、人混みの多い場所や病院へのお見舞いなどは控えることも検討して下さい。麻しんは空気感染の他、飛沫および接触でも感染します。インフルエンザ対策同様、手洗いやアルコールによる手指消毒を行いましょう。咳をしている人はマスクの着用をお願いします。しかし、「感受性者」は、ワクチンを受けることが最も確実な予防手段です。

感染をひろげないため、麻しんに感染している可能性がある方は、発熱等の症状がある場合、直接、受診するのではなく、事前に電話等で医療機関に「麻しんかもしれない」ことを伝えてから、指示に従って受診するようお願いします。受診の際はマスクを着用しましょう。もし、麻しんに罹患して学校や職場をお休みする際には「熱が下がって3日間」を経過するまでは自宅で療養して下さい。また、体調が完全に回復してから職場復帰や学校への登校してください。

この流行を早く終息させ、麻疹から乳幼児を含めた県民の命を守るためにも、県民ひとりひとりが予防や感染拡大防止を理解し、県民一丸となって麻疹対策に取り組んで頂くようお願いします。

平成30年4月11日

沖 縄 県 保 健 医 療 部

はしか”0”プロジェクト委員会

麻しんの流行に伴いMRの予防接種、鋭意実施しています。

ゴールデンウイーク中もクリニックは診療を行いますので、ご相談下さい。

いよいよ、新年度です。

小坂クリニックも、地域小児医療のさらなる充実のために町医者としてスタッフ一同頑張って参る所存です。

ごく一般的な内容ですが、新年度でありあらためまして診療方針をお示しさせていただきます。

診療体制の充実に現在体制整備を致しております。

近々、固まり次第お伝えをさせていただきます。

<小児かかりつけ医としての診療方針>

〇小児一般外来診療

急なご病気の際の診療や、食物アレルギーや喘息・花粉症等の慢性疾患の指導管理及び在宅診療を行います。体温表を用い科学的根拠に基づく治療を心がけます。

病院との連携や、境界領域については、眼科・耳鼻科・皮膚科・整形外科など他科連携を行います。

〇病児保育

病児保育を実施し、病初期から回復期へ向けた適切な療養環境を院内で提供いたします。

〇予防接種

予防接種を実施(できる限りの痛み軽減をし注射嫌いにならぬように努力や配慮を致します。)するとともに接種状況を確認し接種の時期についての指導を行います。また、予防接種の有効性・安全性などのお問い合わせに対応いたします。

〇乳幼児健診

乳幼児健診を実施し、発達段階に応じた助言・指導を行い、発達支援や療育指導が必要な場合は、保育園・幼稚園・学校、保健所、子ども発達支援センター及び各種専門機関と緊密な連携を行います。心の健やかな発達に向けブックスタート事業を実施します。

〇急病対応

患者様からの電話等によるお問い合わせに対応するとともに、早朝・準夜間診療や土日祝診療を実施し、「かかりつけ医」としての責務を果たします。

なお、夜間などにより当院がやむを得ずご対応できない場合には、下記の提携医療機関や小児救急電話相談(#8000)等にご連絡いただけますようにお願いいたします。

1)小坂こども元気クリニック・病児保育室 早朝準夜間診療・土日祝診療 03-5547-1191

2)中央区小児平日準夜間救急(聖路加国際病院小児総合医療センター、中央区明石町10-1)

月曜日から金曜日(国民の祝日、年末年始は除く) 受付:午後9時45分まで。

当院も同小児救急診療に参加しています。 03-5550-7040

3)小児救急電話相談事業 電話#8000

4) 24時間小児救急医療 聖路加国際病院(中央区明石町10-1) 03-3541-5151

都立墨東病院(墨田区江東橋4-23-15) 03-3633-6151

5) 東京消防庁救急相談センター(救急の相談・医療機関の案内等) 03-3212-2323

6)東京都医療機関案内サービスひまわり 03-5272-0303

〇発達のご相談

発達のご相談に積極的に応じます。医療的ケア児や発達障害など、児童精神専門機関や「中央区子ども発達支援センター ゆりのき」や「中央区子ども家庭支援センター きらら中央」とも緊密な連携を取って参ります。保育園・幼稚園・小中学校とのスムーズな連携のために「育ちのサポートカルテ」を積極的に有効活用いたします。

〇いじめ・不登校

いじめ・不登校などご相談に応じ、小中学校や「わくわく21」とも緊密に連携を取りながら、子どもの学びの場や教育環境を整えて参ります。

〇 子育て支援事業

“孤育て”とならぬように、「みんなの子育てひろば あすなろの木」を運営支援し子育て支援事業に積極的に取り組みます。

〇子ども施策の充実

子どもの声の代弁者として、子ども施策充実を中央区や教育委員会へ提案して参ります。

など

認可保育園で、インフルエンザ・水ぼうそう・おたふく等の感染症が治ってからの登園にあたり、かかりつけ医の「意見書」が必要です。

いずれの園のお子様であっても、たとえ診断が他院で行われていたとしても、かかりつけ医の責務として、治癒の「意見書」を無料で交付致します

「意見書フォーマット」⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/ninkahoiku/yousiki.files/291207touenntodoke.pdf