こんにちは。いよいよ、住吉神社大祭も近づいて参りました。ご準備に携われる皆様、暑い中、本当にお疲れ様でございます。また、お盆、ラジオ体操、バス旅行など、恒例の夏行事のご準備・運営なども、町会・商店街の皆様、いつもありがとうございます。

さて、月島三丁目北地区再開発に係る都市計画案の初審議が、7月30日(月)午前10時から開催の中央区都市計画審議会においてなされます。午前9時45分までの受付(区役所10階第3委員会室)で誰でも傍聴可能です。(定員15名を超える場合抽選となります。落選した場合でも別室で音声のみの傍聴が可能。)

まちづくりで最も重要なことは、いかに合意形成を丁寧に図っていくかということです。

合意形成を判断する上で重要な指標の一つとなる施行区域内の地権者の都市計画手続きを進めることの『同意率』は、月島三丁目北地区の場合は83.9%と8割前半であり、今までの月島地域の再開発では『同意率』が約9割に達成して初めて都市計画手続きに入って来たことが、月島三丁目南地区(『同意率』78.4%)と同様に守られなくなっています。

さらに、月島三丁目北地区の番地ごとで『同意率』を細かく分析をして見ますと、18番地78.3%で8割に達せず、21番地はさらに低く57.1%と6割にさえ達していません(平成30年2月26日付で「月島三丁目地区再開発準備組合」が中央区に提出した同意率に関する資料参照)。

月島三丁目北地区には、まだまだ超高層の計画には賛同ができない地権者の皆様がかなりおられる可能性があり、その皆様を施行区域から外すことや、もしくは、個別建て替えができる区域を設定するなど都市計画案を再構築する必要性があるのではないでしょうか。このまま強引には進めることができる状況ではないと、この低い同意率から推察致します。

また、都市計画原案への意見書は総数73通108人のうち、賛成10通13人/反対63通95人であり、都市計画案への意見書は総数63通230人のうち、賛成15通16人/反対48通214人でした。周辺地域を含めた住民の皆様の声は、いずれも賛成より反対が圧倒的に優位な状況にあります。

平成30年3月29日開催の都市計画原案説明会や平成30年5月21日開催の都市計画案説明会において出されたご意見も、超高層の再開発に対する問題点を指摘するものが大半でした。

意見書や説明会で出されたご意見が、この度の都市計画審議会において、十分にご議論いただけますように期待を致します。下に審議を深めるべき論点を上げてみました。

月島の防災性の向上、老朽化した建物の更新、空き家問題、老々介護や独居高齢者の見守り等の地域課題の解決の必要性は強く感じており、再開発自体を全面否定するつもりはございません。「愛する月島を守る会」の皆様は、少額の自己資金での共同建て替えの代替案も検討されています。超高層再開発の一案に固執することなく、再開発の手法を、オープンな形で議論をする場ができないものかと考える次第です。

記

第45回 愛する月島を守る会 勉強会

日時:平成30年7月30日(月)19時~21時

場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)

<都市計画審議会において審議を深めるべきと考える主な論点>

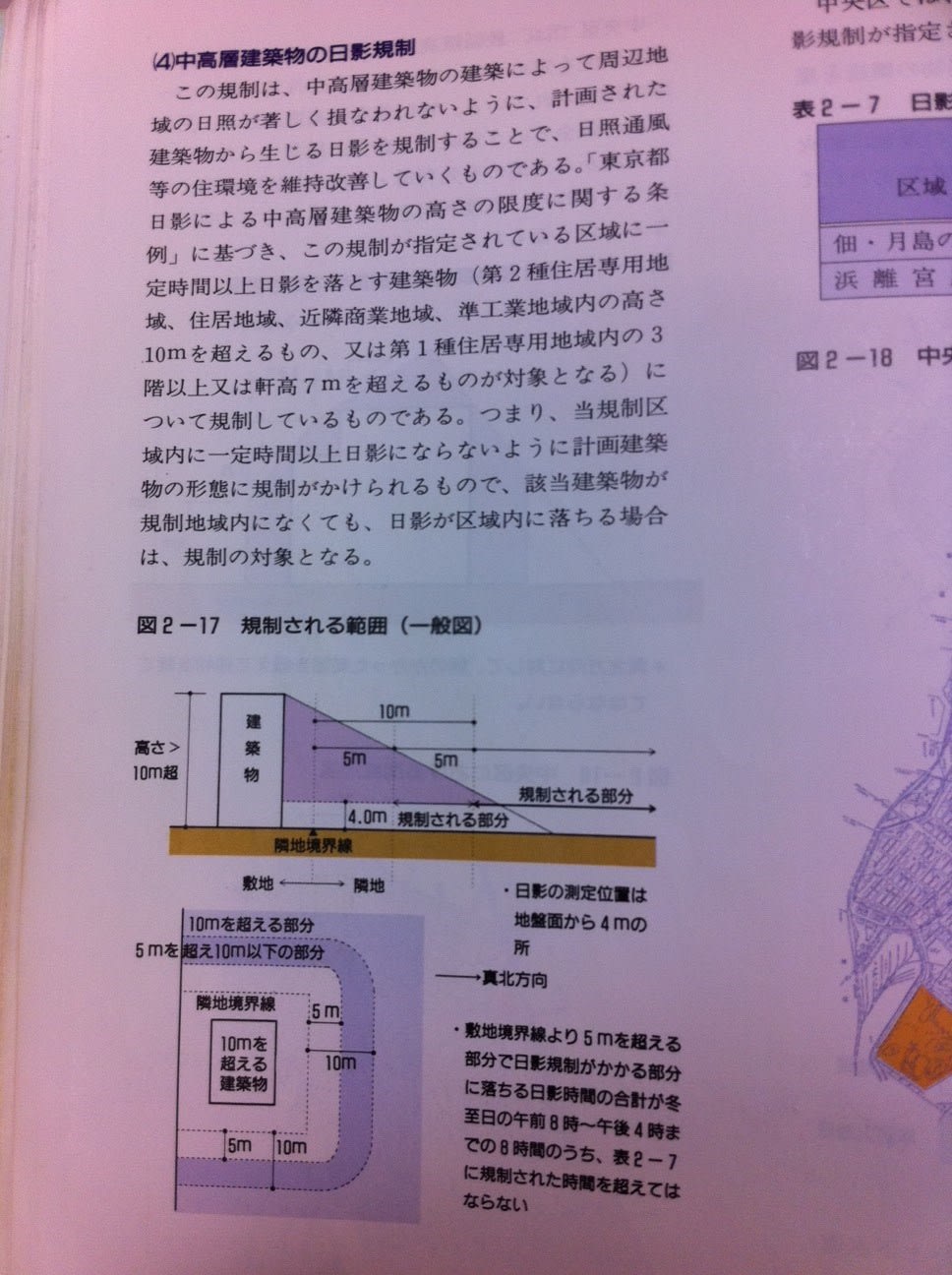

一、日影被害について

中央区は、浜離宮以外に日影規制がございません。しかし、日影規制がないからと言って、再開発に伴いどれだけでも周辺地域の日照を奪ってよいわけではなく、建築基準法その他の公法規制に適合していても、4時間以上の日照阻害は受忍限度を超えて違法であるとする裁判例が出されています(東京高裁平成3年9月25日判決)。実際に中央区でも用途地域が「商業地域」指定である『晴海五丁目西地区開発計画』でも4時間以上は住宅に日照を奪わないように配慮した内容が環境影響評価書に記載されており、「第二種住居地域」及び「商業地域」指定である月島三丁目は、晴海五丁目より厳しい受忍限度の基準が設けられるべきところです。『豊海地区再開発』の同評価書では、住宅に3時間以上の日照を奪わないことへの言及もあります。

日影被害については、一級建築士による分析のもと、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(本件事業)により4時間以上の日照阻害が生じることを指摘した詳細な意見書が近隣マンションにお住いの方々から中央区に届けられました。この意見書を提出された方々は、自らの意見書が要約されることなく、そのまま原文の形で都市計画審議会委員に届けてほしい旨の請願(請願第5号)も議会に提出されました。

どのようにこの意見書が実際に要約されて委員のお手元に届けられているかはわかりませんが、本件事業が上述裁判例にあった受忍限度を超え私法上違法ともいえる4時間以上の日照阻害を生じることを十分に議論すべきと考えます。

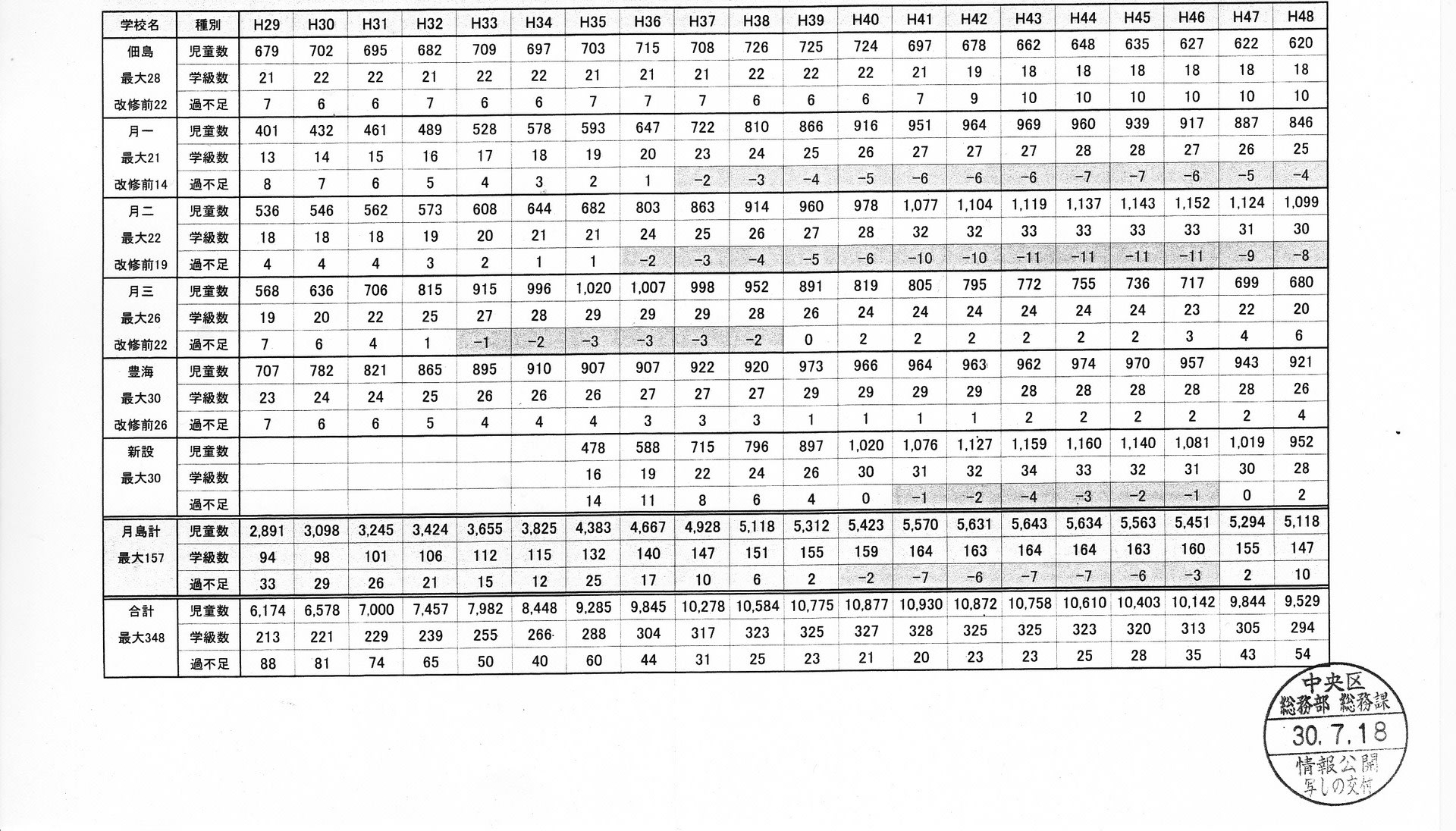

一、都市計画で求められる規模の妥当性の疑義について、特に近隣小学校の教室数の絶対的な不足について

本件事業等による過剰な住宅の供給(本件事業1160戸、南地区事業750戸、西仲通り地区事業503戸)は、急激な児童数の増加と教室数の不足をもたらし、月島第一小学校の増築を余儀なくさせますが(中央区試算による下表参照)、増築に伴う同校の教育環境の悪化が甚だしく、本件事業は、都市計画に求められる「規模の妥当性」を有しているとは到底言えません。また、現在素案の段階であり、今後、審議されることとなる中央区全域の『地区計画の改定』が目的とする「定住住宅に対する容積率緩和の廃止」という人口回復策から舵を切る現在の区のまちづくりの政策と相反しています。

超高層大規模再開発を月島三丁目において許容してよいと考える委員の皆様には、月島第一小学校に増築する余地が本当にあるのか、狭い校庭をこれ以上狭くしてよいのか、そこで教育を受ける子ども達の目線に立って同校の現場を見学頂きたいと考えます。

月島第一小学校の受け入れ可能な規模に、本件事業の規模を縮小すべきではないでしょうか(南地区事業も同様)。本件事業における容積率1000%の緩和は、経済合理性のみを重視し過ぎであると考えます。

一、区道821号線の廃道について

生活道路として使われている区道821号線を廃道すること自体、廃道の要件である道路法10条1項の「一般交通の用に供する必要がなくなった」とは認められないため、同条文に反すると考えます。

さらに、本件事業で自動車流入が一日約1000台増加する試算であり(都市計画案説明会 配布資料27頁上段)、近接する南地区事業と西仲通り地区事業の両再開発により生じる流入増加にも合わせて対応するために当該区道の存続は必須です。一方通行も多い月島路地の交通の混乱をもたらす虞があることから廃道ができないと考えます。

【道路法】

(路線の廃止又は変更)

第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。

(以下、略)

一、本件事業と南地区事業の近接した大規模再開発の二事業が、ほぼ同時期に工事を行うことについて

本件事業と南地区事業は、工事期間がほぼ重なり(本件事業2024年-27年、南地区2023年-26年)、工事の騒音・振動・粉じんや車両の危険性など月島の住環境に深刻な影響がもたらされます。

月島三丁目の同じ町内で近接した大規模な再開発工事を同時期に行うことが可能なのかどうか、工事車両が狭い月島の路地に溢れないかどうか、中央区からこれらを説明する資料は提示されていません。両工事に挟まれる住民の過大なご負担を考えるのであれば、少なくとも工事期間をかぶらないようにする配慮が求められると考えます。

一、本件事業と南地区事業の二事業、場合によっては西仲通り地区事業も合わせた三事業について環境影響評価をすべきことについて

本来、東京都環境影響評価条例では、高層建築物の新築の場合、「高さ100m以上かつ延べ面積10万㎡以上」で環境影響評価が実施されることとなっており、本件事業は対象になるはずですが、月島三丁目が「良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域(条例第40条4項)」(=「都市再生緊急整備地域」)と指定さているため、その場合には環境影響評価は「高さ180m以上かつ延べ面積15万㎡以上」で実施されることとなります。

本件事業が、延べ面積の点で対象事業から外れるとしても、近接する南地区事業を合わせた規模は、環境アセスメントが要求される都の基準である延べ面積15万㎡をはるかに上回る約23万㎡(南地区約8.2万㎡、北地区約14.5万㎡)であることを中央区は重大視すべきです。

二事業、評価項目によっては西仲通り地区事業を含め三事業を合せた環境影響評価をなすことは、上述の日照阻害や交通問題、工事の影響、社会的インフラの不足等住民のご不安な点について、正確な情報が提供されることに繋がります。環境影響評価を実施して、都市計画法で求められるまちづくり行政手続における説明責任(『都市計画運用指針』Ⅴ参照)を中央区が果たすべきであると考えます。

以上