8月12日、自民党改憲案の問題点、今日は、12条。

自民党案の最大の問題点が、ここにあります!

「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に、こっそりと置き換えられています。

この置き換えだけは、絶対にゆるしてはなりません。

憲法12条、13条、22条、29条及び21条が狙われています。

自民党案に、賛同する憲法学者や裁判官など法律の専門家は、誰一人としていないと思います。

特に、この削除・置き換えには、賛同するものなどいないはずです。自信を持っていいます。

おられれば、そのかたを後学のため教えていただきたいほどです。

条文一つに一つ以上の問題点を抱える自民党改憲案であり、憲法のていをなしていないのですが、もし、ひとつだけしか問題点をあげることができないような極端な表現の自由の制約を受けた場合、私は、やむを得ずに、この「公共の福祉」の文言の削除と、それに代わる「公益及び公の秩序」の置き換えは、絶対に許してはならないと答えます。

やや、乱暴な書き方をしますが、

「公益」=「国のため、国家のために」で、片づけられます。

「公の秩序」=権力機関により、権力機関の論理・都合で、片づけられます。

「公共の福祉」=人権と人権のぶつかり合いを、二重の基準論、比較衡量論を用い、均衡のとれた解決を見出していきます。

******************

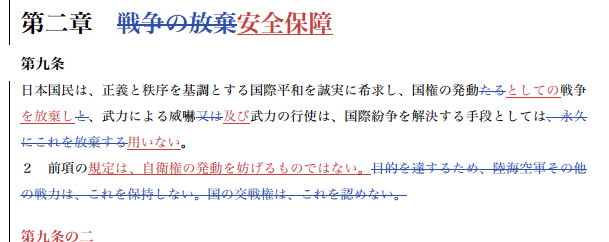

日本国憲法

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自民党案 (国民の責務)

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

******************

「公共の福祉」の概念は、前のブログhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/11adf6d04c55152a6546d1681e84426fで、基礎知識で整理をしたところです。

一部抜き出します。

人権があるから、私たちは、何をやっても許されるというわけではなく、人権が制約される局面があります。

次の3つの場合が想定されます。

1)権利行使が他者に害を与える場合。

2)権利行使が他者の正当な権利ないしは利益と衝突する場合。

3)権利行使が社会全体の利益にとってマイナスになる場合。

それぞれの場合を具体例を挙げてみます。

1)権利行使が他者に害を与える場合。

政治団体の街宣車がフルボリュームで、音楽を流すことは、彼らの表現の自由の行使ではあるが、市街地の平穏を乱し、市民に不快感を与えていることから、他者に害を与えている。人権は、まず、他者に迷惑をかけてはならない、という制約がある。

2)権利行使が他者の正当な権利ないしは利益と衝突する場合。

マスコミが、有名人のプライバシーや名誉を傷つける報道を行う場合は、マスコミの表現の自由(報道の自由)と有名人のプライバシーが衝突する。表現の自由もプライバシーもともに、極めて重要な人権である。

3)権利行使が社会全体の利益にとってマイナスになる場合。

空港や高速道路を建設する際には、その用地を買収しなければならないところ、地権者が用地買収に協力してくれない場合は、建設が遅れ、社会全体に大きな不利益を与える場合がある。

このような人権の制約を掛けねばならないときに、用いられるのが、「公共の福祉」による人権の制限です。

現行憲法で、「公共の福祉」の制限がついている条文は、12条・13条・22条・29条。

*****日本国憲法*****

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

***************

これら条文において、自民案は、22条以外の3つは、絶対にやってはならないのにもかかわらず、「公共の福祉」を「公益及び公共の秩序」に置き換えています。

そして、22条では、はぶいてはならないのに、「公共の福祉」を省いています。

さらに、重大問題なのは、21条に、「公共の福祉」さえついていなかった条文に、「公益及び公共の秩序」を新たに導入しています。後に21条のところで触れますが、表現の自由を国家権力が制約し、言論弾圧ができる体制づくりを着々と進める素地を作っています。

****自民案*****

(国民の責務)

第十二条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

(人としての尊重等)

第十三条

全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

(表現の自由)

第二十一条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕

3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

(居住、移転及び職業選択等の自由等)

第二十二条

何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ←「公共の福祉」の文言が落ちています。ここでは、落としてはなりません!

2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

(財産権)

第二十九条 財産権は、保障する。

2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。

3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

**********

公共の福祉削除の狙い撃ちは、かなり意図的であり、悪質です。

単に言葉だけとか、そんな生易しい問題ではありません。

11条でのべた、「ナチスに学べ」という麻生発言の意図が、ここにも表れています。

麻生氏が、「だから、静かにやろうやと。憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。 わーわー騒がないで。本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね。」と発言されたことの真意が、この「公共の福祉」の削除でも出ています。

と言いますか、麻生氏の「ナチスに学べ」という発言を聞いたとき、瞬時に、この自民党案の「公共の福祉」の削除に思い当たりました。

麻生氏が、本心で発言していることが、たやすく想像できました。

日本国憲法における基本的人権の制約する文言である「公共の福祉」が、「だれも気づかない手口」で削除され、代わりに「公の秩序」に置き換えられています。

いつも冷静に書いているつもりですが、「公共の福祉」の削除だけは、冷静さを保つのに苦労します。

皆さん、私達の幸せが奪われないように、声を挙げて下さい。