自民党改憲草案の問題点を考える。

20条 政教分離を考えるための知識の整理をします。

政教分離原則 憲法20条3項により禁止される国の宗教的活動とは。津地鎮祭事件最高裁判例S52.7.13

(かつてのブログ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c3a20ef9c340b06472164eb74cf66b83 )

***************************

政教分離規定は、「制度的保障の規定」であり、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由を保障しようとしています。

日本が、政教分離を打ち出したことには、過去において、信教の自由が保障されていなかったという歴史的経過があります。

すなわち、大日本帝国憲法に一応は信教の自由を保障する規定(二八条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴つていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請されました。他方、一部の宗教団体に対しきびしい迫害が加えられたこともありました。

第二次世界大戦終了とともに、憲法は、国家と神道が密接に結び付くことで生じた種々の弊害をかんがみ、信仰の自由を無条件に保障するとし、さらに、その保障を一層確実にするために、政教分離規定を設けました。

国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしました。

それにより、実際に、完全な国家と宗教との分離が完全になされているかというと、実現不可能であり、一定の限界があります。

なぜなら、宗教は、信仰という個人の内心的な事情としての側面を有するにとどまらず、同時にきわめて多方面に外部的な社会事象としての側面をともない、教育、福祉、文化、民族風習など広範な場面で社会生活と接触することになり、その当然の帰結として、国家が、社会生活に規制を加え、あるいは、教育、福祉、文化などに関する女性、援助等の諸施策を実施するにあたって、宗教との関わり合いを生じることを免れえなくなっているからです。

完全に政教分離を貫こうとすれば、社会生活の各方面に不合理な事態を生じることも免れ得ないといえます。

例えば、宗教系私立学校に対する公的助成、文化財である寺社などへの補助金支出、刑務所における教誨活動などが許されないことになります。

よって、政教分離の原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するが、国家と宗教とのかかわりを全く許さないとするのではなく、宗教とのかかわりあいをもたらす行為の目的及び効果にかんがみそのかかわりあいが相当とされる限度を超えるものと認める場合に、許さないと解すべきであります。

憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきとされています。

典型的には、宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動。

そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきものである限り、当然、これに含まれます。

そして、この点から、宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、

*当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、

*その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうか

など、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、

*当該行為の行われる場所、

*当該行為に対する一般人の宗教的評価、

*当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、

*当該行為の一般人に与える効果、影響等、

諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければなりません。

******************************

憲法20条

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

********津地鎮祭事件最高裁判例S52.7.13 判決文 抜粋**********************

→日本で、政教分離原則が問題として本格的に争われた初めての訴訟として重要な判例

行政処分取消等請求事件

【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和46年(行ツ)第69号

【判決日付】 昭和52年7月13日

(一) 憲法における政教分離原則

憲法は、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」(二〇条一項前段)とし、また、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」(同条二項)として、いわゆる狭義の信教の自由を保障する規定を設ける一方、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」(同条一項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」(同条三項)とし、更に「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、…………これを支出し、又はその利用に供してはならない。」(八九条)として、いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定(以下「政教分離規定」という。)を設けている。

一般に、政教分離原則とは、およそ宗教や信仰の問題は、もともと政治的次元を超えた個人の内心にかかわることがらであるから、世俗的権力である国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)は、これを公権力の彼方におき、宗教そのものに干渉すべきではないとする、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。もとより、国家と宗教との関係には、それぞれの国の歴史的・社会的条件によつて異なるものがある。

わが国では、過去において、大日本帝国憲法(以下「旧憲法」という。)に信教の自由を保障する規定(二八条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴つていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請され、あるいは一部の宗教団体に対しきびしい迫害が加えられた等のこともあつて、旧憲法のもとにおける信教の自由の保障は不完全なものであることを免れなかつた。しかしながら、このような事態は、第二次大戦の終了とともに一変し、昭和二〇年一二月一五日、連合国最高司令官総司令部から政府にあてて、いわゆる神道指令(「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」)が発せられ、これにより神社神道は一宗教として他のすべての宗教と全く同一の法的基礎に立つものとされると同時に、神道を含む一切の宗教を国家から分離するための具体的措置が明示された。昭和二一年一一月三日公布された憲法は、明治維新以降国家と神道とが密接に結びつき前記のような種々の弊害を生じたことにかんがみ、新たに信教の自由を無条件に保障することとし、更にその保障を一層確実なものとするため、政教分離規定を設けるに至つたのである。

元来、わが国においては、キリスト教諸国や回教諸国等と異なり、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであつて、このような宗教事情のもとで信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であつた。これらの諸点にかんがみると、憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。

しかしながら、元来、政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。ところが、宗教は、信仰という個人の内心的な事象としての側面を有するにとどまらず、同時に極めて多方面にわたる外部的な社会事象としての側面を伴うのが常であつて、この側面においては、教育、福祉、文化、民俗風習など広汎な場面で社会生活と接触することになり、そのことからくる当然の帰結として、国家が、社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の諸施策を実施するにあたつて、宗教とのかかわり合いを生ずることを免れえないこととなる。したがつて、現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものといわなければならない。

更にまた、政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえつて社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れないのであつて、例えば、特定宗教と関係のある私立学校に対し一般の私立学校と同様な助成をしたり、文化財である神社、寺院の建築物や仏像等の維持保存のため国が宗教団体に補助金を支出したりすることも疑問とされるに至り、それが許されないということになれば、そこには、宗教との関係があることによる不利益な取扱い、すなわち宗教による差別が生ずることになりかねず、また例えば、刑務所等における教誨活動も、それがなんらかの宗教的色彩を帯びる限り一切許されないということになれば、かえつて受刑者の信教の自由は著しく制約される結果を招くことにもなりかねないのである。これらの点にかんがみると、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず、政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである。

右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。

(二) 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動

憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。

その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。そして、この点から、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければならない。

なお、憲法二〇条二項の規定と同条三項の規定との関係を考えるのに、両者はともに広義の信教の自由に関する規定ではあるが、二項の規定は、何人も参加することを欲しない宗教上の行為等に参加を強制されることはないという、多数者によつても奪うことのできない狭義の信教の自由を直接保障する規定であるのに対し、三項の規定は、直接には、国及びその機関が行うことのできない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保障し、もつて間接的に信教の自由を保障しようとする規定であつて、前述のように、後者の保障にはおのずから限界があり、そして、その限界は、社会生活上における国家と宗教とのかかわり合いの問題である以上、それを考えるうえでは、当然に一般人の見解を考慮に入れなければならないものである。右のように、両者の規定は、それぞれ目的、趣旨、保障の対象、範囲を異にするものであるから、二項の宗教上の行為等と三項の宗教的活動とのとらえ方は、その視点を異にするものというべきであり、二項の宗教上の行為等は、必ずしもすべて三項の宗教的活動に含まれるという関係にあるものではなく、たとえ三項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、二項に違反することとなるのはいうまでもない。

それ故、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動について前記のように解したからといつて、直ちに、宗教的少数者の信教の自由を侵害するおそれが生ずることにはならないのである。

一日一条の自民党改憲案の問題点の考察。

本日、8月19日は、自民党改憲案の19条の問題点を考えます。

第三章の人権規定に入り、重要な条文が続いています。

19条以下条文の規定内容がより具体的になりさらに重要性が増します。

一度、第三章を整理し、現段階の位置づけを行いたいと思います。

19条は、自由権の中の精神的自由の既定の一つです。

19、20、21、23と精神的自由が続きます。

********整理*********

<憲法3章 国民の権利及び義務(10条~40条)の規定の整理>

○包括的人権(13条、14条、24条、31条)

包括的基本権(総則的規定) 13条 幸福追求権

法の下の平等(総則的規定) 14条 平等権

○国務請求権(15条、16条、17条、32条、40条)

参政権(公務員の選定権・選挙権・国民投票をする権利) 15条

請願権 16条

国家賠償および補償請求権 17条

裁判を受ける権利 32条

刑事補償請求権 40条

○自由権 精神的自由 19条 20条 21条 23条

経済的自由 22条 29条

人身の自由 18条 31条、33~39条

○社会権 25条 26条 27条 28条

*国民の要件:10条

*三つの義務:

教育を受けさせる義務 26条

勤労の義務 27条

納税の義務 30条

***************************

19条、「思想及び良心の自由」、思想と良心を合わせて「内心の自由」についての規定で、とても重要です。

重要であるからこそ、「侵してはならない」と強い表現で、規定が置かれています。

特に、明治憲法下において、治安維持法の運用にみられるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、内心の自由そのものが侵害される事例が少なくありませんでした。日本国憲法が、精神的自由に関する諸規定の冒頭において、思想・良心の自由をとくに保障した意義は、そこにあります。(『憲法 第5版』芦部信喜 147ページ)

「思想及び良心」とは、世界観、人生観、主義、主張など個人の人格的な内面的精神作用を広く含むものと解されます。

思想・良心の自由を「侵してはならない」とは、憲法学者故芦部先生は、以下、説明されています。(『憲法 第5版』芦部信喜 147-148ページ)

「このような思想・良心の自由を「侵してはならない」とは、第一に、国民がいかなる国家観、世界観、人生観をもとうとも、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり、国家権力は、内心の思想に基づいて不利益を課したり、あるいは、特定の思想を抱くことを禁止することができない、ということである。

(中略)

第二の意味は、国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露顕を強制することは許されないこと、すなわち、思想について沈黙の自由が保障されることである。国家権力は、個人が内心において抱いている思想について、直接または間接に、訊ねることも許されないのである。」

***********

日本国憲法

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

自民党案

(思想及び良心の自由)

第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。

***********

さて、このような大事な19条を、自民案は、「侵してはならない」という文言を、こっそりと「保障する」に置き換えています。

「侵してはならない」とはっきりと断言をするべきもので、「保障する」と表現を弱めては決してならないと考えます。

「保障した」けど「侵された」とかいうように、国家権力が、言い訳をする余地が生まれないだろうか。

*****同様の手口で、保障の程度を弱めてしまっている例、弱めなかった例******

〇財産権の29条1項

日本国憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

自民案

(財産権)

第二十九条 財産権は、保障する。

2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。

3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

〇22条2項

日本国憲法

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

(居住、移転及び職業選択等の自由等)

第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

〇さすがの自民案でも、保障の程度をゆるめなかった憲法21条2項検閲

日本国憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

自民案

(表現の自由)

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕

3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

*****************************

あと、自民党案では、19条の2を下記のように新しいものを新設しています。

***********

自民党案

(個人情報の不当取得の禁止等)

第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。〔新設〕

***********

憲法の考え方(参照 日本国憲法99条)で規定を置くならば、主語が逆です。

「国民が、○○してはならない。」ではなく、「国民が、○○されないよう、国が○○しなければならない。」と書くべきで、

すなわち、

「何人も、個人に関する情報が不当に取得され、保有され、又は利用されてはならない。」のような言い回しが、少なくとも必要です。

守られるべきは、国民の個人情報で、遵守すべき主体は、国民よりもまずは、国だからです。

もともとやろうとは思っていましたが、ちょうど「ナチスに学べ」の麻生発言にも触発されて8月1日から始めた一日一条の自民党改憲案の問題点の考察。

今日8月18日は、憲法18条です。

18条は、人権保障の基本とも言うべき奴隷的拘束からの自由を定めた重要規定です。

自民党案は、これまた、大問題があります。

ひとことでいうと、まずは、18条前段の適用範囲を巧妙に狭めることで、徴兵制の下準備がなされています。

以下、説明します。

*************

日本国憲法

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

自民党案

(身体の拘束及び苦役からの自由)

第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。

2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

*************

憲法学者故芦部先生は、「憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定め、人間の尊厳に反する非人道的な自由の拘束の廃絶をうたっている。

(中略)

「その意に反する苦役」とは、広く本人の意思に反して強制される労役(たとえば、強制的な土木工事への従事)を言う。もっとも、消防、水防、救助その他災害の発生を防御し、その拡大を防止するため緊急の必要があると認められる応急措置の業務への従事は、本条に反しない(災害対策基本法65条・71条、災害救助法24条・25条等参照)。しかし、徴兵制は「本人の意思に反して強制される労役」であることは否定できないであろう。」と説明されています。(『憲法 第5版』岩波書店 234-235ページ)

憲法18条は、徴兵制を否定する重要な条文でもあることがわかります。

その18条において、自民党案がなぜ、「いかなる」という文言を削除して、「社会的又は経済的関係において」という、漠然不明確な文言に置き換えたたのか、意味不明です。

法律でさえ、漠然不明確な文言を使っただけで、法律で規定されている内容を吟味することなく、それ以前の問題として、その法律は違憲無効になります。よって、憲法で漠然不明確な文言は使用できないことは自明のことです。

自民党改憲案Q&Aを見ても、「社会的又は経済的関係において」という内容について書かれていませんでした。

この点に関し、考えてみるに、憲法18条の適用の範囲を、自民党案では、巧みに狭めています。

「社会的又は経済的関係において」と、身体を拘束されない場面が、限定的に書かれています。

ならば、「政治的関係」ではどうなのでしょうか?

自民案からだと、「社会的又は経済的関係において」という規定の範囲外であるから、身体を拘束されないことの例外になり、「政治的関係において」は拘束を可能にせしめます。

徴兵制をも否定する基本的人権の重要規定の適用範囲を狭めては絶対になりません。

(芦部先生の引用文内にあった法律の条文)

*****災害対策基本法65条、71条*********

第六十五条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。

2 第六十三条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

(都道府県知事の従事命令等)

第七十一条 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第五十条第一項第四号から第九号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)第二十四条 から第二十七条 までの規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。

2 前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。

*****災害救助法24条、25条***********

第二十四条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第三十一条の規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。

○2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事が第三十一条の規定に基づく厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。

○3 第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定める。

○4 第二十三条の二第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に、これを準用する。

○5 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。

第二十五条 都道府県知事は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。

一日一条の自民党改憲案の問題点の考察。

本日、8月17日は、自民党改憲案の17条の問題点を考えます。

*****************

日本国憲法

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

自民党改憲案

(国等に対する賠償請求権)

第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

****************

ほぼ同じです。

大日本帝国憲法回帰の方向性をもつ自民党案では、以下に、説明しますが、今後「裁判所は、損害賠償の訴訟を受理せず」などの文言へ、内容が後退しないか、注意が必要です。

憲法17条は、国家賠償を定めた規定です。

大日本帝国憲法には、国家賠償制度に関する規定はなく、法律でも「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」(行政裁判所法16条)とされていたため、公権力の行使によって私人に損害が発生しても、国も公務員も責任を負いませんでした(国家無答責の原則)。

本条に該当する規定は、マッカーサー草案にも政府草案にも存在せず、衆議院の修正で付加されました。

(参考文献 『判例憲法』第一法規 290ページ)

*****以前17条について書いたこと****

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5c880b2427a128c1eb6c1b55eb418cd8

[憲法]公務員による不法行為 憲法17条によって、公務員の不法行為によって損害を受けたとき、憲法でその賠償を求めることが出来る対象として明記されているのは、公務員を雇用または使用している国または公共団体に対してのみである。国家賠償法1条の根拠とも言えます。

[国家賠償法] 通称「国賠」。あまり馴染みのないこの法律。条文は少なく、六条しか規定されていません。ならば理解するのも簡単かと言うとそうでもなく。国賠の対象は公権力の行使にあるが、では公権力とはなにか?公権力に過失がなくても国賠の対象となりうるのか?

(考える社会人大学生高校生のためのBOT @totoro2sei)

実際に見てみます。

日本国憲法

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

実際に、法律としての規定は、国家賠償法によります。

短い法律です。

短い法律だから、全文掲載します。

法律の文言は、「公共団体」であって、「地方公共団体」ではありません。

それによって、弁護士会のような団体も、「公共団体」に含まれ、国会賠償法が適用されることになります。

法6条では、その国に日本人に対しても国家賠償法同様の規定がある場合、その国の外国人に、日本の国家賠償法が適用されることが規定されています。

************************************

国家賠償法

(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

○2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。

第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

附 則 抄

○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。

○6 この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。

***********************************

集団的自衛権と集団安全保障。

まったく別物です。

集団的自衛権は、現行日本国憲法では、認めることができません。

両者を明確な区別をして、論議していかねばなりません。

*****時事ドットコム(2013/08/16)*****

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2013081600671

集団的自衛権と集団安全保障

集団的自衛権と集団安全保障

集団的自衛権は同盟国などが武力攻撃を受けた場合、自国への攻撃とみなして反撃する権利。

一方、集団安全保障は平和を破壊した国に対して国際社会が一致して制裁を加えることを柱とする制度で、戦後は国連の下で運用されてきた。国連憲章が定める正規の国連軍が組織されたことはない。

ただ、1990年にイラクがクウェートに侵攻した際、国連安全保障理事会が多国籍軍の編成を許可し、侵略を排除した例などがある。自衛隊が参加する国連平和維持活動(PKO)も集団安全保障の一環とみなされている。(2013/08/16-17:46)

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013081600669

集団安全保障も全面容認を=政府有識者懇が提言へ

安倍晋三首相が設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」が年内にもまとめる報告書で、集団的自衛権の行使に加え、国連が主導する集団安全保障への自衛隊の参加も憲法上制約されないとする新たな解釈を提言する方向で検討していることが分かった。座長代理の北岡伸一国際大学長が時事通信のインタビューで明らかにした。

政府はこれまで、国連憲章に基づいて侵略国家に軍事的・経済的制裁を加えることを柱とする集団安全保障への参加について、武力の行使や武力による威嚇を伴う場合は、憲法9条が許容する「必要最小限度の範囲」を超えるため許されないとの解釈を取っている。

しかし、北岡氏はこうした解釈を「全く間違いだ。集団安全保障は(国連加盟国の)義務だ」と批判。武力行使について「憲法上は制約されない」と述べ、国連安全保障理事会決議に基づく多国籍軍や国連軍への参加も可能とする新たな憲法解釈を提言する意向を示した。

集団安全保障の一形態とされる国連平和維持活動(PKO)参加の際の武器使用についても「国連標準に合わせればいい」として、要員の生命・身体の防護などに限った日本独自の基準は不要との考えを示した。

一方、北岡氏は現行の憲法解釈で許されないとされている集団的自衛権行使についても「『必要最小限度の範囲』に含まれる」と述べ、憲法上の制約の撤廃を提唱する考えを表明。「何ができるかは法律で決めればいい」と語り、行使への歯止めは憲法ではなく法律でかけるべきだとした。防衛の対象も「同盟国だけという線は引けない」として、米国以外への拡大も可能とする。

安保法制懇の今後の活動に関しては、9月上旬にも議論を再開し、早ければ11月後半に報告書を提出したいとの考えを示した。憲法解釈変更の方法としては、(1)首相が談話などで宣言(2)閣議決定(3)安全保障基本法を制定-の三つを挙げた。(2013/08/16-17:45)

明日、8月17日は、自民党改憲案の17条の問題点を考えます。

17条を予告として、掲載します。

*****************

日本国憲法

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

自民党改憲案

(国等に対する賠償請求権)

第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

****************

8月16日は、自民党改憲案の16条の問題点を考えます。

********

日本国憲法

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

自民党案

(請願をする権利)

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

********

憲法16条は、請願について規定しています。

この条文は、いまのところ、ほぼ同じとみてよいということですね。

日本国憲法で一項だったものが、二項に分けたということだけの違いでしょうか。

皆様のほうで、なにか問題があれば、教えてください。

自民案では、21条の表現の自由に対しての大幅な制限強化をしていることからしても、この16条の制限強化も考えているはずです。

今後、制限強化の文言が入らないか要注意です。

ところで、私達は、もっと「請願」を有効に使うべきと考えます。

声を、国、自治体、政治に反映させる重要な手段です!

政治家に頼んで、届けてもらうだけでなく、自らが届けることができます。

なお、憲法16条で、請願した者に差別的待遇をしてはならないと現行憲法で規定しているにもかかわらず、ある自治体が、署名者や署名活動者に対し、限度を超えて戸別訪問調査をして、不当に圧力を加えたという事件が実際に発生していることは、驚きです(岐阜地判平成22.11.10、名古屋高判平成22.4.27、最三小決平成24.10.9)。

憲法一条一条を侮ってはなりません。

権力機関は、容易に不当な圧力を住民に対して加えることがありえます。

憲法16条を受けて、請願を規定する法律は、

〇請願法

〇国会法(79~82条)

〇衆規(171~180条)

〇参規(162~172条)

〇自治法(124~125条)

で、請願権行使の手続きについて規定が設けられています。

参考までに、掲載します。

******各法律、該当部分の掲載******

〇請願法 全文

請願法

(昭和二十二年三月十三日法律第十三号)

第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

附 則

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

〇国会法(79~82条)

第七十九条 各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第八十条 請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。

○2 委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

第八十一条 各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。

○2 内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

第八十二条 各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。

〇衆規(171~180条)

第十一章 請願

第百七十一条 請願書には、請願者の住所氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。

第百七十二条 請願書には、普通の邦文を用いなければならない。やむを得ず外国語を用いるときは、これに訳文を附けなければならない。

第百七十三条 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

第百七十四条 議長は、請願文書表を作成しこれを印刷して各議員に配付する。

•会期末に請願の文書表を作成するいとまがないときは、本書により審査する。(衆先390)

第百七十五条 請願文書表には、請願者の住所氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載しなければならない。

数人の連署による請願は、請願者某外何名と記載する。

同一議員の紹介による同一内容の請願が数件あるときは、請願者某外何名と記載する外その件数を記載する。

第百七十六条 請願は、文書表の配付と同時に議長がこれを適当の委員会に付託する。

第百七十七条 裁判官の罷免を求める請願については、議長は、これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。

第百七十八条 委員会は、請願についてその審査の結果に従い左の区別をなし、議院に報告する。

一 議院の会議に付するを要するもの

二 議院の会議に付するを要しないもの

議院の会議に付するを要する請願については、なお、左の区別をして報告する。

一 採択すべきもの

二 不採択とすべきもの

採択すべきものの中、内閣に送付するを適当と認めるものについては、その旨を附記する。

第百七十九条 委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願について、議員二十人以上から休会中の期間を除いて委員会の報告の日から七日以内に会議に付する要求がないときは、委員会の決定が確定する。

第百八十条 陳情書その他のもので、議長が必要と認めたものは、これを適当の委員会に参考のため送付する。

〇参規(162~172条)

第11章 請願

第162条 請願書は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載したものでなければならない。

第163条 法人を除いては、総代の名義による請願は、これを受理しない。

第164条 請願書の用語は平穏なものでなければならない。また、その提出は平穏になされなければならない。

第165条 議長は、請願文書表を作り印刷して、毎週一回、これを各議員に配付する。

請願文書表には、請願の趣旨、請願者の住所氏名、紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載する。

第166条 請願は、請願文書表の配付と同時に、議長が、これを適当の委員会に付託する。

第167条 裁判官の罷免を求める請願については、議長は、これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。

第168条 請願を紹介した議員は、委員会から要求があつたときは、請願の趣旨を説明しなければならない。

第169条 請願書は、議院の議決がなければ、これを印刷配付しない。

第170条 委員会は、審査の結果に従い、次の区別をして、議長に報告書を提出しなければならない。

1.採択すべきもの

2.不採択とすべきもの

採択すべきものについては、なお、次の区別をしなければならない。

1.内閣に送付するを要するもの

2.内閣に送付するを要しないもの

第171条 委員会において採択すべきものと決定した請願については、委員会は、前条第1項の報告書に付して意見書案を提出することができる。

第172条 委員会において議院の会議に付するを要しないと決定した請願については、委員会は、議長にその旨の報告書を提出しなければならない。

前項の場合において、報告書が提出された日から休会中の期間を除いて七日以内に、議員二十人以上から会議に付する要求がないときは、同項の決定が確定する。

第173条 削除

〇自治法(124~125条)

第百二十四条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第百二十五条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

以上

明日、8月16日は、自民党改憲案の16条の問題点を考えます。

16条を予告として、掲載します。

********

日本国憲法

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

自民党案

(請願をする権利)

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

********

8月15日は、憲法15条を考えます。

15条は、

〇公務員が全体の奉仕者であるということとともに、

〇議会制民主主義の根幹をなす選挙権に関して定める条文でとても重要です。

特に3項と4項で、近代選挙の基本原則である、

1普通選挙

2平等選挙

3自由選挙

4秘密選挙

5直接選挙

を要請しています。

だからこそ、日本国憲法では、普通選挙を「保障する」という文言を用いています。

****************

日本国憲法

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

自民党案

(公務員の選定及び罷免に関する権利等)

第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。

2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

*****************

自民案は、一言一句気をつけて読まねばなりません。

自民案で、15条が変えられた点は、以下。

15条1項

国民固有の権利ということのその「固有の権利」という文言を削除しています。

これは、わざとです。

11条でのべましたがhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ad3650d77379d66bbf6142d8342bfefe、

人権の三つの意義のひとつ固有性を、11条及び97条で削除しています。それにあわせてこの15条の「固有の権利」という文言も犠牲になりました。

人権の固有性、すなわち、「人権が憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当然に有するとされる権利であること。」という考え方を、自民党はどうも否定したいようであり、自民党案では、徹底的に人権の固有性の考え方をなくそうとしています。

15条2項

漢字になっています。

個人的に、「全て」の漢字は読みにくいので、「すべて」のひらがなのままでよいと思います。

15条3項

大問題です。

普通選挙を「保障する」という大切な文言を削除しています。

なぜ、わざわざ、削除するのか、疑問です。

議会制民主主義の根幹である選挙権でさえも、自民党は否定したいのでしょうか。

自民案において、ここだけでなく各人権を、弱めるように文言を巧妙に、おそらくわざとだと思いますが、置き換えています。

また、日本国籍を有する成年者と、わざわざ「日本国籍を有する」とかぶせています。

ここでは、その是非は述べませんが、最高裁判所の見解(最三小判平成7・2・28)によると、国政選挙は別にしても、地方議会議員選挙では、定住外国人の選挙権は、否定をしていません。

地方の政治に判断が委ねられた部分です。

にもかかわらず、自民案は、有無を言わさず、定住外国人の地方議会議員選挙の選挙権を奪おうとしています。

最後に、判決文を全文掲載します。

自民党のように安易に、定住外国人の地方議会議員選挙の選挙権を奪ってよいか、判決文を読んで考察いただければ幸いです。

15条4項

「侵してはならない」という主体的な言い方から、「侵されない」と、なにか他人事のような表現に変えています。

15条3項の「保障する」の文言削除と共に、自民党は、選挙権を軽視している印象を受けざるを得ません。

************************

以下、憲法15条が保障することのひとつ選挙権の大切さについて、書きます。

選挙権の大切さ。

被選挙権の大切さ。

立候補することの自由も保障されています。

どのようなひとも、立候補は許されます。

だからこそ、逆に、私達、国民の側に、きちんと選ぶ目が要求されます。

日本国憲法15条1項。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

選挙権に、なんら制限を加えては、なりません。

もちろん、成年被後見人にも、選挙権は保障されねばなりません。

重病者には、在宅投票もきちんと保障されるべきだと考えます。

一人一票の価値は、守られねばなりません。

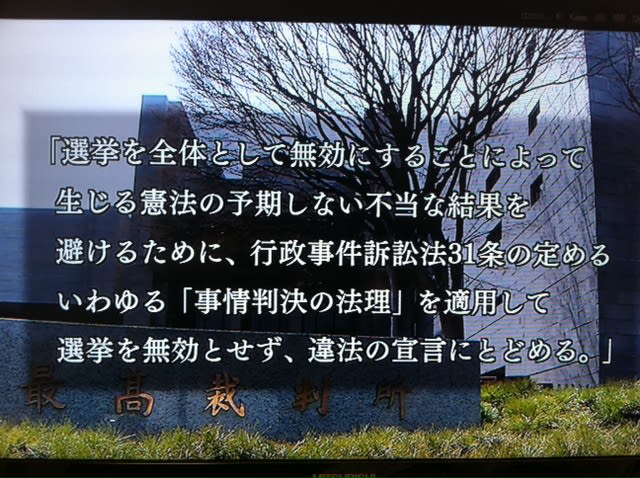

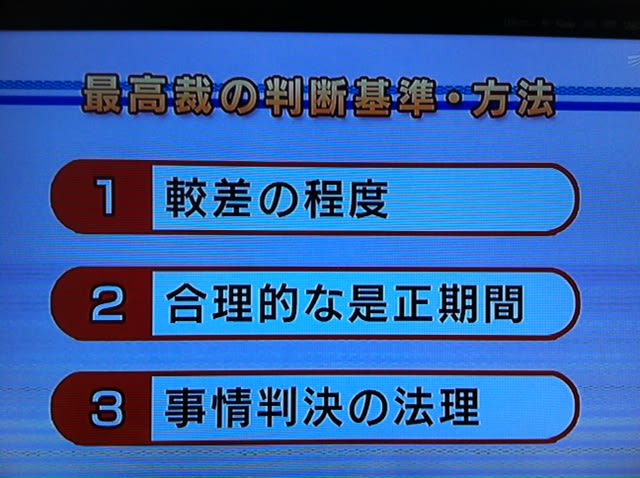

一人一票を判断する場合の裁判所の論理1と2

一人一票を判断する場合の裁判所の論理3

違法であり、本来、勝訴判決を得られるはずであるが、裁判で、敗れる論理。

行政事件訴訟法

(特別の事情による請求の棄却)

第三十一条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。

3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。

一人一票の最高裁の論理のまとめ。

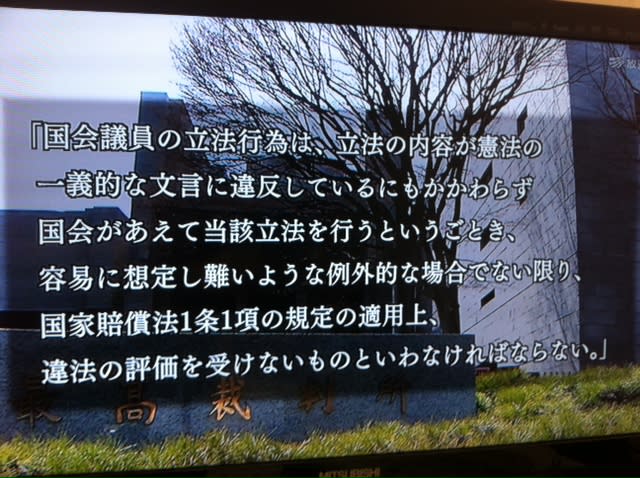

ただすべきものをたださない国会の責任について、最高裁の考え方。

やや弱い感じはするところではありますが。

*******最高裁ホームページより*****

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120908067922.pdf

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について

憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをそ

の対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等し

く及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保

障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考える

と、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存

することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するもの

とする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民と

は、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そ

うとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利

の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留

する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について

定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及

び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するも

のと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条

一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成す

ものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共

団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右

規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等

の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、

- 1 -

当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・

民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇

月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。

このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体

における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関す

る規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接

な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共

団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出た

ものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居

住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものに

ついて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処

理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対す

る選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解

するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の

立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の

問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(

前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三

月二七日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五

一年四月一四日判決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五

号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五頁)の趣旨に徴して明らかであ

る。

以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権

利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九

条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条二項に違反するものということはできず、

- 2 -

その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右各規定の解釈の誤

りがあるということもできない。所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法

九条二項の各規定に憲法一四条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持

すべきものとした原審の判断に憲法一四条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主

張をもしているところ、右主張は、いずれも実質において憲法一五条一項、九三条

二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既に述

べたとおりである。

以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ

る。論旨は採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 大 野 正 男

裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 尾 崎 行 信

-

まずは、予告として、その条文を掲載します。

****************

日本国憲法

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

自民党案

(公務員の選定及び罷免に関する権利等)

第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。

2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

*****************

一日一条の自民党改憲案の問題点の分析。

8月14日は、14条、平等権。

以下、比較すると大差ないようにお感じになると思います。

*************************

日本国憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

自民党案

(法の下の平等)

第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

*************************

私も、最初、「あれっ」と思いました。

なぜ、今までの14条に至るまで問題点が多々あったのに、ここでは「障害の有無」の追加をするもその他の変更をしなかったのだろうかと。

日本国憲法14条≒自民党案14条 ?

よくよく、考えると、ぞっとしました。

日本国憲法が機能する人権の世界と、自民党案が機能する人権の世界では、世界が異なるのです。

その条文だけで考えてはいけません。

人権の総則規定12条を思い出して下さい。

******************

日本国憲法

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自民党案 (国民の責務)

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

******************

人権の世界が、まるっきり自民党案では変えられていて、「公益及び公の秩序」に反することは許されなくなっているのです。

12条と14条を併せて考えると、

日本国憲法 12条+14条=「公共の福祉」のために実質的平等のルールの採用を可能にする。 (実質的平等「等しいものは等しく、等しくないものは等しくなく」の考え方。例、所得税)

自民党案 12条+14条= 「公益及び公の秩序」に反しないように、形式的平等を課す。(形式的平等「A=B=C=D=E=F=G・・・・」の考え方。例、消費税)

日本国憲法と自民党案では、意味をしている平等概念そのものが異なるのです。

日本国憲法においては、「障害の有無」の文言をいれることはよいと思いますが、自民党案では、とても危険です。(ターゲットを増やしたかと、悪意さえ感じます。)

すなわち、形式的平等のルール(A=B=C=D=E=F=G・・・・)を適用すると、能力のある人、資質のある人、そして、能力や資質をのばすための環境が整備されているひとが、高い成績をあげることができ、結果に大きな差が生じてしまいます。

行きつく先は、格差社会です。

それをよしとするぞと、自民党案は、宣言をしているのです。

(実質的平等、形式的平等などの概念は、前のブログで基本的なところの解説をしています。)

日本国憲法14条≠自民党案14条 !

国家主義を目指す自民党案では、憲法の人権概念を、大きく覆す「公益及び公の秩序」という文言を、「公共の福祉」を削除して入れ替えており、人権規定を注意深く読んで行く必要があります。

一体、誰を守るための憲法なのだろうか?

憲法14条を考える準備として、知識の整理をします。

(かつてのブログ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/43a9d028c76ebb79604435665c5ba078 )

***************************

「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」

憲法では、ご存知のように、第14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

と謳われているところです。

平等の考え方を整理します。

自然的事実としての不平等が世の中には存在しています。

能力や資質の差、環境の差、人格の差などです。

もし、形式的平等のルール(A=B=C=D=E=F=G・・・・)を適用すると、能力のある人、資質のある人、そして、能力や資質をのばすための環境が整備されているひとが、高い成績をあげることができ、結果に大きな差が生じてしまいます。

行きつく先は、格差社会です。

今の世の中では、基本は形式的平等のルールです。

入試、選挙権、運賃、消費税、法律が等しく適用されること、誰でもどんな職業にもつけるということなど。

形式的平等のルールの長所は、分かりやすい、「公平」らしく見えるという点にあります。

ただ、背後にある不平等を隠しており、格差を無視しています。

行きつく先には、例えば、富裕層と貧困層の間の格差が広がり、貧困層が拡大し、貧困層から脱出困難な社会ができあがることにつながります。

そこで、どうすればよいか。

実質的平等のルールの採用です。

簡単に言えば、下駄を履かせ、機会を実質的に平等にすることです。

累進課税を想像すればわかりやすいですが、同じレベルの収入のひとにかかる税率は同じですが、高い収入のひとにかかる税率は、高い税率を課しています。

実質的平等の極端な例は、結果まで平等にすることです。(結果の平等)

この場合の短所は、「モラル・ハザード」が生じることです。

がんばっても、がんばらなくても結果は同じですので、がんばる意欲がそがれる状態になります。

例外のない平等を「絶対的平等」というのであれば、このような平等は、「相対的平等」すなわち「等しいものは等しく、等しくないものは等しくなく扱うべし」といいます。

そして、このことが、平等原則となっています。

再度、整理しますと、

形式的平等、ペアの概念として、機会の平等そして絶対的平等があります。

それに対して、実質的平等、相対的平等が言われ、実質的平等を突き詰め過ぎると結果の平等となります。

日本国憲法のもと、場面場面で、形式的平等と相対的平等、一部実質的平等が保障されています。

14条を考えるにあたり、知識の整理をします。

(かつてのブログ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/dccd068cfb59491b476339b6e0808f73 )

**************

憲法14条1項、国際人権B規約、人種差別撤廃条約の重要判例:小樽市外国人入浴拒否事件

憲法14条1項、国際人権B規約、人種差別撤廃条約など関連した、重要判例です。

まず、それぞれの抜粋。

〇憲法14条1項

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

〇市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_004.html

第二十六条

すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。

〇人種差別撤廃条約 (抜粋)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html#1

第1条

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。

4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

第2条

1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、

(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。

(b)各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。

(c)各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置をとる。

(d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。

(e)各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。

2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない。

第3条

締約国は、特に、人種隔離及びアパルトヘイトを非難し、また、自国の管轄の下にある領域におけるこの種のすべての慣行を防止し、禁止し及び根絶することを約束する。

第4条

締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。

(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。

(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。

(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。

第5条

第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。

(a)裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利

(b)暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利

(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利

(d)他の市民的権利、特に、

(i)国境内における移動及び居住の自由についての権利

(ii)いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利

(iii)国籍についての権利

(iv)婚姻及び配偶者の選択についての権利

(v)単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利

(vi)相続する権利

(vii)思想、良心及び宗教の自由についての権利

(viii)意見及び表現の自由についての権利

(ix)平和的な集会及び結社の自由についての権利

(e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、

(i)労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、

失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬

及び公正かつ良好な報酬についての権利

(ii)労働組合を結成し及びこれに加入する権利

(iii)住居についての権利

(iv)公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利

(v)教育及び訓練についての権利

(vi)文化的な活動への平等な参加についての権利

(f)輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利

第6条

締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。

以下の重要判例が、最高裁判所ホームページに掲載されていました。

小樽市外国人入浴拒否事件

札幌地判H14.11.11

************最高裁ホームページ*******************

事件番号

平成13(ワ)206

事件名

損害賠償等請求

裁判年月日

平成14年11月11日

裁判所名・部

札幌地方裁判所

判決文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4384F726CF8D382149256C94001BE8D0.pdf

一日一条ずつの自民党改憲案の問題点の分析。

8月13日は、13条。

着眼点により異なりますが、13条は、憲法の中で最も重要な条文と考えられます。2番目に大事なのは、手続き保障を定めた31条(13の数字のならびを逆にすればよい対になっています。)でしょうか。

憲法学者の故芦部先生によると、「社会の変革にともない、「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利・自由」として保護するに値すると考えられる法的利益は、「新しい人権」として、憲法上保障される人権の一つだと解するのが妥当である。その根拠となる規定が、憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)である。」として、13条は、幸福追求権を謳っているとされています。

「個人の尊重の原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり、この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利」であります。

「幸福追求権からどのような具体的権利が実際に導き出されるか、そして、それが新しい人権の一つとして承認されるかどうかをどのような基準で判断するかは、なかなか難しい問題」です。

「これまで、新しい人権として主張されたものは、

○プライバシーの権利、

○環境権

○日照権

○静穏権

○眺望権

○入浜権

○嫌煙権

○健康権

○情報権

○アクセス権

○平和的生存権

など多数」あります。

「最高裁判所が、正面から認めたものは、プライバシーの権利としての肖像権ぐらい」です。

「裁判上の権利と言えるかどうかは、

○特定の行為が個人の人格的生存に不可欠であることのほか、

○その行為を社会が伝統的に個人の自律的決定に委ねられたものと考えているか、

○その行為は多数の国民が行おうと思えば行うことができるか、

○行っても他人の基本権を侵害するおそれがないかなど

種々の要素を考慮して慎重に決定」しなければなりません。

(加憲すべき権利を考える場合にも、重要な考慮要素だと、私は思います。逆を言えば、安易な加憲もまた、許されません。)

以上、「」は、『憲法 第五版』芦部 118~121ページ。

*************************

日本国憲法

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

自民党案

(人としての尊重等)

第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

*************************

さて、自民党案は、13条において、重大な過ちを犯しております。

「公共の福祉」を、「公益及び公の秩序」に、こっそりと置き換えています。(昨日の12条でも述べました。今後、21条、22条、29条でも同様の問題が出て来ます。)

国家主義を目指している自民党にとって、「個人」という言葉も、極力用いたくないのだと思います。これまた、「個人」から「人」に置き換えられています。

「最大の尊重を必要とする。」この文言が「最大限に尊重されなければならない。」の置き換えはどうなんでしょうか。

両者は、同じとみてよいのかは、判断を現時点で、保留にさせてください。

少なくともわかるのは、個人の幸福追求権を謳う13条では、「個人」を「人」に置き換えてはならないし、「公共の福祉」は絶対に「公益及び公の秩序」に置き換えてはなりません。

新しい人権が生まれる余地がなくなります。

個人の幸福追求権が否定されます。

ひとつだけ例を挙げます。

肖像権が生まれた、「京都府学連事件」

デモ行進に際して、警察官が犯罪捜査のために行った写真撮影の適法性が争われました。

最高裁(最大判昭和44・12・24)は、

「憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由

及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ

の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これ

は、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべ

きことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の

一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう

等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。」

と判事しています。

もし、「公共の福祉」が「公の秩序」に置き換えられてしまえば、

この判事の内容は変わることになると思います。

自民案を許してしまった場合、 「公の秩序」が優先され、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対して保護されないことになり、肖像権は主張できなくなります。

なぜならば、「公の秩序」が意味するものは、「国家権力からみた秩序」であるからです。

ここ中央区でも是非ともということで、お願いし、下記、企画をするに至りました。

第一報をお伝えします。

じっくりと、日本の重要問題について、会場からの双方向のやりとりを交えながら、考えたいと思います。

科学的根拠、データに基づき、考えたいと思います。

資料配布も致します。約70ページと伺っています。

これからの日本がどうなっていくのか、国政がどうなっていくのか、是非、ご一緒に考えましょう。

お気軽にご参加ください。

記

『川内博史前衆議院議員と日本の重要問題について考える(仮)』

日時:平成25年8月23日(金)19時~

場所:月島区民館

東京都中央区月島二丁目8番11号

電話 03-3531-6932

https://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/syukaisisetu/syukaisisetu14/index.html

交通機関:・東京メトロ有楽町線または都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分

テーマ:日本の重要問題について

〇福島第一原子力発電所 一号機建屋内視察含め

(今後、皆様のご希望を伺いながら、テーマを詰めていきます。)

*語ってほしいテーマがございましたら、メールでご連絡下さい。

前もって、川内氏にお伝えします。

もし、参加することがお分かりのかたがおられれば、メールでご連絡下さい。

事務局:小児科医師 小坂和輝

メール: kazuki.kosaka@e-kosaka.jp

fax:03-5547-1166

℡ :03-5547-1191(クリニック兼用)

以上