【木曽馬・寒立馬など在来馬を描いた油絵を中心に約40点】

奈良県生駒市在住の洋画家、安部敬二郎さん(1951年生まれ)の個展「日本の馬展」が生駒市壱分町の往馬(いこま)大社で開かれている。安部さんが描く絵のテーマは「日本の村の風景」と「干支(えと)」の2つ。その一環として30年ほど前から全国各地の在来馬を訪ねて描いてきた。今回の馬展は今年の干支・午(うま)にちなんだもので、木曽馬や寒立馬、御崎馬などを描いた油絵をはじめ、馬の郷土玩具や同大社の流鏑馬(やぶさめ)などを描いた水彩画など約40点を展示している。7月2日まで。

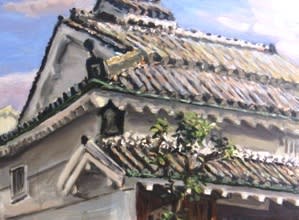

在来馬の作品は30号の大作が中心で、馬の親子の強い絆を感じさせるような作品が多い。昨年4月の作品「生命の賛歌」(下の写真㊧、部分)は誕生から数時間後の木曽馬「淡雪」と母馬を柔らかいタッチで描く。「初夏の御嶽山麓」(同㊨)はその4カ月後の8月の親子の様子。「御崎馬親子(宮崎県都井岬)」や「対州馬(長崎県対馬)」「寒立馬(青森県尻屋崎)」などの作品でも、母馬が子馬に優しく寄り添う。

会場の「高座」入り口には横2.5m、縦1.2mという最新の大作「夏の海」が掲げられている。北海道の道産子から宮崎の御崎馬まで在来馬の子馬を1枚の画面に収めた。その上には「木曽馬『淡雪』」(写真㊧)、右横には「野間馬らん」(写真㊨)という2つの作品が並ぶ。 前者は昨年12月に描いたもの。淡雪生後8カ月ほどの頃の作品だが、順調にすくすく育っているようだ。らん号は20歳を超える調教馬という。

随分前になるが、木曽馬に会うため長野県の開田高原を訪ねたことがある。当時、木曽地域で70頭の木曽馬が飼われていたが、木曽馬保存会の会長さんが「絶滅の危機にある」と話していたことが忘れられない。その理由の1つが近親交配による奇形や脳障害を持つ子馬の相次ぐ誕生。訪ねた年も春に生まれた7頭のうち3頭に障害が現れ、うち1頭は既に死んでいた。弊害を防ごうと体形や性格が似ている道産子の血を導入する試みが進む一方で、あくまでも純粋種を保存すべきとして他種の導入には異論も出ていた。安部さんの絵の「淡雪」のように、みんな元気に生まれ育つことを願うばかりだ。