【国内最古の模擬天守、重厚な野面積みの石垣】

初めて国の史跡洲本城跡を訪れた。馬屋(月見台)からの紀淡海峡の眺望を堪能した後、三熊山(標高133m)山頂に築かれた天守台へ。途中、自然石を積み上げた野面(のづら)積みの石垣が続く。

本丸大石段を上ると、ほどなく正面に天守が姿を現した。天守台の上に築かれたコンクリート製の4脚の上に3層の天守が立つ。建設は約100年前の1928年(昭和3年)。昭和天皇の即位式(御大典)を記念して建てられた。古図などに基づかない“模擬天守”としては国内最古とのこと。石垣の多くは野面積みだが、この天守台の隅石など要所には加工した長方形の石を組み合わせた算木積みが採用されていた。

ここからの眺めも絶景。そばに「洲本八景1 大浜を大観」と刻まれた石碑が立っていた。洲本商工会議所青年部が8カ所のビューポイントを選定。その1番目に選ばれた。

【500年の伝統を誇る淡路人形浄瑠璃】

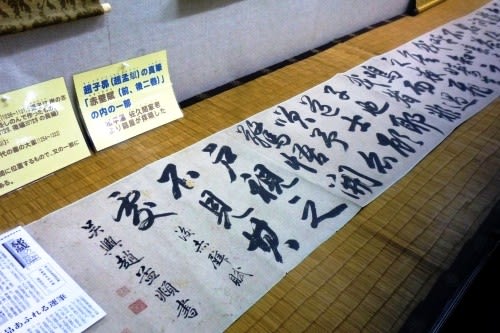

淡路人形浄瑠璃は文楽のルーツともいわれる。全盛期の江戸時代前半には島内に40を超える人形座があり、全国を巡業していたそうだ。1976年には国の重要無形民俗文化財に指定された。

しかし娯楽の多様化などもあって次々に廃業に追い込まれ、今では1964年に旗揚げした「淡路人形座」が島内唯一の座元となってしまった。福良港(南あわじ市)のそばにある専用劇場の受付には「おかげさまで60周年を迎えました」と大きく掲示されていた。

淡路人形浄瑠璃は文楽同様、人形を3人で操る。ただ文楽の人形遣いが男性だけなのに対し、ここでは男女を問わないのが特徴。淡路からは人間国宝(重要無形文化財保持者)も出ている。女流三味線方の故鶴澤友路さん(1913~2016)だ。その鶴澤さんの現役当時の写真が今も掲げられていた(上段左から4人目)。その右側のベテラン太夫竹本友喜美さんは4年前、文化庁長官表彰に輝いた。

その日の演目は「戎舞」と「伊達娘恋緋鹿子 火の見櫓の段」。商売の神様戎さまは元々海の神様で、淡路島では昔から浜芝居で大漁や航海の安全を祈って舞われたという。「伊達娘┄」では3人で操っていた人形の娘お七が手を借りず櫓のはしごを上る場面が一番の見どころだった。舞台背景が次々に変わる「大道具返し」も見応え十分。幕間には主遣いなどの座員が人形の操り方を分かりやすく説明してくれた。

【さすが「タマネギ王国」巨大オブジェ⋅蛇口からスープ】

淡路島南端の丘の上にある「うずの丘大鳴門橋記念館」。訪ねた日はあいにく定休日だったが、建物の裏手に回るとタマネギの巨大オブジェが出迎えてくれた。その名も「おっ玉葱!」(高さ2.5m、直径2.8m)。観光客は順番待ちで橋と鳴門海峡をバックに写真を撮っていた。

大鳴門橋を望む「道の駅うずしお」にもタマネギ形のベンチが。こちらの名前は「おっ玉チェア」(高さ1.8m、直径1.5m)で、ここも絶好の撮影スポットとして人気を集めていた。

淡路島北側の観光施設「淡路ハイウェイオアシス」。その館内には蛇口からタマネギのコンソメスープが出てくる無料コーナーもあった。ゆるキャラ「淡路タマ子さん」をかたどったスタンドには蛇口が2つ、上部には大きく「世界初!」と書かれていた。2018年に設置したが、新型コロナのため長い間休止。昨年1月に再開したという。