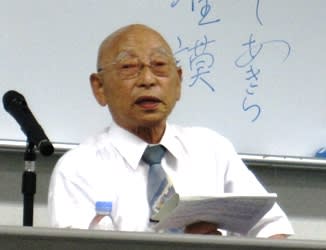

【東京五輪銅メダリスト・円谷幸吉の秘話も】

メキシコ五輪マラソンの銀メダリスト、君原健二の「私の履歴書」が日本経済新聞朝刊で8月1~31日、丸31回にわたって掲載された。「私はずっと、勉強も運動もできの悪いダメな人間だと思っていた」。そう謙遜する君原がなぜ陸上競技を始め、五輪マラソンに3回続けて出場するに至ったかが詳細に綴られていた。君原はわが郷里北九州が誇る偉大な先輩。若戸大橋、鞘ケ谷陸上競技場など懐かしい地名が次々に登場して、毎朝新聞を開くのが楽しみだった。一緒に出場した東京五輪で銅メダルを獲得したものの後に自ら命を絶つ円谷(つぶらや)幸吉の思い出話も強く印象に残った。

君原は1941年3月20日、小倉市(現北九州市)生まれ。その後、戸畑で小中高校時代を過ごす。そのころの通知票の中身をさらけ出して、いかに「ダメ人間」だったかを告白する。小学1年の時の担任教師による人物評には「真面目であるが、あまり向上しない。内気にして意志弱し。積極的に発表することなし」と書かれていたそうだ。さらに5年時には「積極的に努力する気が少しもみられず、態度に明るさがない」。小さな子どもに対してそこまで書くか! そう言いたくなるほど手厳しい。

【内気にして意志弱し? 五輪3大会連続出場】

その君原が中学の持久走大会で上位に入り、友人が駅伝クラブに誘ってくれたことで一転する。「高校でも陸上競技を続けたのはほかにすることがなかったから」だが、陸上をやっていたことが八幡製鉄(現新日本製鉄)への就職につながった。そこでヘルシンキ五輪出場経験のある高橋進監督に出会ったことも大きい。1964年の東京五輪は8位に終わったが、4年後のメキシコでは堂々の銀メダル、さらに4年後のミュンヘンでは5位入賞。小学生時代、通知票で〝ダメ出し〟した先生方は五輪で活躍する教え子をどんな表情で見ていたのだろうか。

東京五輪のマラソンには1940年5月生まれの円谷幸吉(自衛隊)も出場した。円谷は陸上競技初日の10000mにも出場、6位入賞を果たしていた。その円谷は同最終日のマラソンでも健闘、国立競技場に入って英国選手に抜かれたものの銅メダルを獲得する。8位でゴールし、そのことを知らない君原は憔悴しきって選手控え室に運ばれると、簡易ベッドに円谷が横たわっていた。「その顔はとても寂しげで、私は声を掛けることができなかった。途中棄権し、悲しんでいるのだと思った」。

【「競技に差し障る」結婚に反対された円谷】

大観衆の前で恥をさらしたと思った円谷は、4年後のメキシコ五輪で日の丸を揚げることを誓う。だが、オーバーワークから持病の腰痛が徐々に悪化。走れないうちにオーストラリア選手が世界で初めて2時間10分の壁を破る。こうした中で円谷はメキシコ五輪開催年の68年1月9日、カミソリで頚動脈を切って自殺を図った。享年27歳。家族宛ての遺書にはこうあった。「父上様母上様 三日とろ々美味しうございました。干し柿もちも美味しうございました。……幸吉はもうすっかり疲れ切ってしまって走れません。何卒お許し下さい。気が休まることもなく御苦労、後心配をお掛け致し申しわけありません。幸吉は父母上様の側で暮らしとうございました」。

円谷は上司宛てにも「お約束守れず相済みません」という遺書を残していた。君原は東京五輪後、結婚し家庭を持つ。一方、円谷も同じように結婚直前までいっていたが、上司から「競技に差し障りがある」と強く反対され、破談になったという。「ぎりぎりまで自分を追い込むゆえに、競技者は人の支えなしでは生きていけない」(君原)。68年10月20日。メキシコでマラソンのスタートラインに立った君原は「『メキシコでもう一度メダルを取る。それが国民との約束だ』と誓っていた円谷さんの代わりに走るのだという気持ちだった」。そして君原は外国選手の猛追を振り切って銀メダルを獲得した。

【4年後、75歳でボストンマラソン完走を目指す】

君原の今の目標は2016年の第120回ボストンマラソンで完走すること。このマラソンでは優勝者を50年後に招待する慣例がある。君原は1966年に優勝しており、その慣例から「招待状が届いているわけではないが、すでに私は招かれるものだと思い込んでいる」のだ。「何としても完走したい。年に1、2度、フルマラソンに出ているのは、その目標をクリアするためだ」。これまで一度も途中棄権がない君原なら、その言葉通り目標を達成できるに違いない。その時、君原は75歳になっている。