線で繋ぐ石鎚山~剣山も四国中央部の登岐山周辺を何とかクリアして、

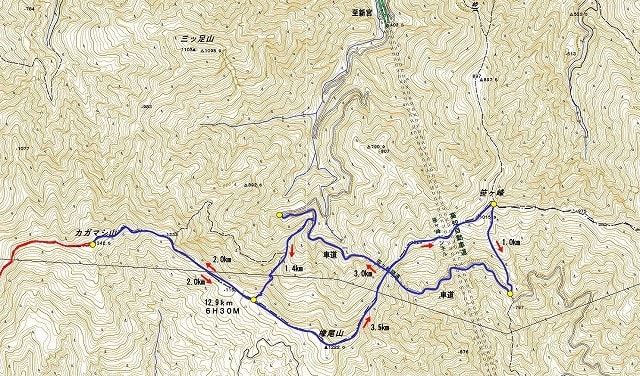

その次の区間になるカガマシ山~野鹿池山間は、取りあえず登山口までの県道の通行止めの

様子を見ながら時期を見て歩くことにした。

ではその次はというと野鹿池山の東の黒滝山から土佐岩原駅の区間になる。

この線で繋ぐ石鎚山~剣山はエントツ山さんは単独無支援で13日間で歩き通したが、

当然自分たちにはマネのできるはずもなく、詳しく書かれているレポートを見ながら、

途中の様子を参考にさせてもらっている。

そのエントツ山さんとは別にYAMAPのプチファーマさんが、

独りで基本、日帰りで繋いでいる活動日記を参考にさせてもらっている。

そのプチファーマさんは土佐岩原駅から黒滝山までを往復して8時間40分ほど

かかっていた。そしてこの区間は消化試合と書かれていた。確かに黒滝山から

吉野川までは、見晴らしもほとんどなく、ただただ線で繋ぐだけの区間。

しかもその上で岩原駅から黒滝山までの標高差はおおよそ1,000m以上ある。

これといったピークがあるわけでもなく、ほとんど歩く人のいないこのルートを

プチファーマさんの様に往復する気力がどうにも湧いてこない。そう思って色々調べるうちに

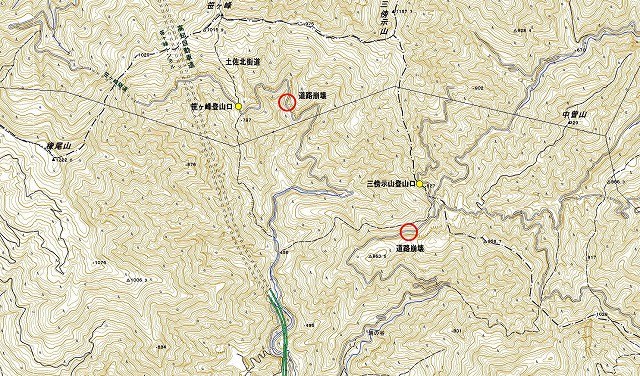

黒滝山の東側に山頂近くまで林道が続いているのが目に入った。しかも航空写真を見ると、

その林道からさらに県境尾根に向かって林道らしき道が続いていた。しめしめ・・・・・!

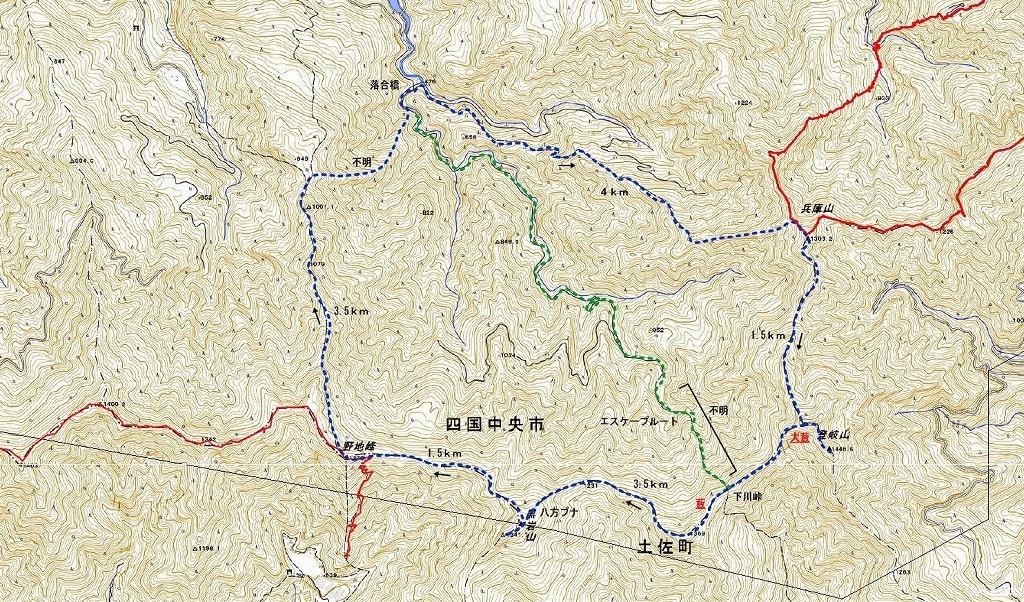

そこはへっぽこリーダー。如何に楽して線で繋いでいくかと言う事で、岩原駅に車一台を置き、

その林道にもう一台をデポしてスタート。黒滝山まで一旦登って、そこから折り返して

土佐岩原駅へと下って行くという妙案を思いついた。誰かに後ろ指をさされようが、値打ちが

下がると言われようが、結局は自己満足の世界なので人と比較しても仕方がないと思っている。

同行している奥様たちと共有できる時間、そしてエントツ山さんやプチファーマさんが歩いた軌跡を

共有できること事を大切にしたいと思っている。

そんな感じで岩原駅に集合した後、私の車で黒滝山の山頂近くまで続く林道へと車を走らせる。

この辺りの山間部はどこもそうだが、けっこう高い場所まで民家があり、その集落の中を

複雑に絡み合うようにして道があちらこちらに派生していて、車のカーナビには林道は

載っていなくて、スマホのGoogleMapのカーナビに案内してもらわないと目的地まで

たどり着くのが難しい。最終民家を過ぎると、道はアスファルトからコンクリートの道になり、

所々で道の両側から雑草がはみ出しているのを避けながら何とか予定していた場所まで

たどり着いた。道の脇からは今日歩くだろう岩原へ続く尾根が見えた。

航空写真で見た林道はもう使われていなくて、草木が道を覆っていた。ここ数日降った雨でまだ

濡れている草の中を歩いて行くと、直ぐに足元はずぶ濡れになった。航空写真にあった林道は

直ぐに杉林の中の作業道になった。その作業道を道なりに進んで行くと破線の道に出た。

この破線は地形図では南に向いて県境尾根へと続いていているが、途中で途切れて分からなくなった。

仕方がないので作業道から左手に尾根へと乗っかり、そのまま上へと歩いて行く。

道は無いがこのまま進むと尾根へと飛び出すはずだ。

森林組合のピンクのテープはあるが登山のルート用ではないので、とにかく尾根を外さない

様に歩いて行くと、県境尾根に出る手前でガスが流れ始めた。急登で汗を掻き始めた身体には

冷たいガスが涼しくて心地よい。

破線からは外れたが適当に登って行くと、山頂手前の小ピークで県境尾根に出た。

そこから一旦下って登り返して行くと尾根には大きな岩が現れた。

大岩を回り込みながら緩やかな尾根を進んで行くと見覚えのある広場に着いた。

前回、あっちゃんと野鹿池山から歩いてきてお昼ご飯を食べた場所だった。

そしてその奥が山頂標の立つ黒滝山山頂だった。

ルリちゃんは私たちとは別にWOC登山部で同じように野鹿池山から歩いてきている。

前回の登岐山の藪漕ぎを想定して古いザックに変えて歩いたら、案の定今日の新しいザックに

いつもの三脚を入れ替えるのを忘れて、三人での記念撮影は諦め、奥様二人の記念撮影。

写真を撮りトラックが繋がったら長居は無用、岩原駅へと県境尾根を戻って行く。

が~しかしこの黒滝山山頂も北へも支尾根が派生していて、間違って下って行ってしまう。

兵庫山では40分近く下って間違いを気づいたが、今回は直ぐに間違いに気づいて山頂近く

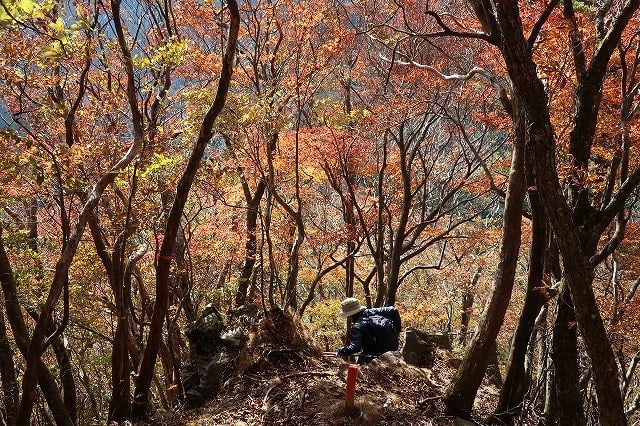

まで戻って出直し下山開始。県境尾根は最初は自然林の尾根が次に高知側が自然林、

徳島側が人工林の尾根になり、そのうちに植栽林の杉林の中の尾根になる。

杉林の中になると、枯れ枝が積もってほとんど踏み跡は分からない。ガスが立ち込めたり

さ~っと流れたりする中を、県境の杭を目印に歩いて行く。

黒滝山から岩原駅までは下って行くだけと思っていたが、意外とアップダウンがある。

あっちゃんは前回の登岐山周回の時から膝の調子が悪く、黒滝山山頂で下り坂に備えて

サポーターを巻いたが登坂も結構あって以外とペースが落ちない。

1167mの標高点を過ぎ、破線が尾根を跨いでいる場所からさらに進んで行き、

急登を登り詰めると三峯示山に着いた。このピークは地形図にも掲載が無く、

三角点もなく、『みよし三歩会』の人たちが作った山頂標が立つだけの場所だった。

その山頂標の後ろには何故か錆びた草刈り機が立てかけられていた。途中の尾根道が

草刈りされた様子もなく、こんな山の中まで持ってきて置き忘れたのか?不思議だ?

ここで車酔いから回復したあっちゃんが、『お腹が空いた!』と騒ぎ始めた。

取りあえず行動食のおにぎりを頬張るが、『お昼ご飯をどこで食べるの?』としきりに聞いてくる。

時間はまだ10時40分。『地形図にある林道のあたりで丁度お昼になるのでそこにしましょう!』

と答えるが、納得していない様子だった。

三峯示山から10分強で市女笠山に着いた。この山も三峯示山と同じで三角点はなく地形図には

山名も記載されていないが、YAMAPではこの二つが山頂ポイントになっていて、

奥様たちは、今日も新しく二つのポイントをゲット出来て満足されたご様子だ。

それにしても黒滝山からここまで約2.5km歩いてきたが、黒滝山の標高が1209mで

この市女笠山が1208mとは、僅かに1mしか下っていないことになる。

山名となっている市女笠(いちめがさ)は平安時代中期から、公家の女性が外出する時に使った、

中央部が突起した笠の事らしいが、遠くから見るとこの山容がその笠に似ているのだろうか?

市女笠山山頂からは少し東に歩いて直ぐに南に向かって下って行く。ここでも北に向かって

広めの支尾根が続いているので安易に進むと間違えてしまう。先ほどの轍を踏まないように

GPSで確認しながら、南への県境尾根へと下って行く。

急坂を下りきると鬱蒼とした杉林の中の尾根になる。この辺りの杉林は

植林はしたもののほとんど手が入れられていなくて、枝打ちもされていない。

幹の下の方から枝が伸び、とても雑多な雰囲気がする。

その騒がしい杉林を過ぎると1196mの三角点への急登となる。やはり登りになると

奥様二人には離されてしまうへっぽこリーダー。斜面は適度に湿り気が合って踏み込むと

靴底が少し沈んでグリップが効いて助かる。これが乾いていたり、濡れてぬかるんでいたり

したらとても登れたもんじゃない。そんな急登を息を切らせて登りきると、四等三角点・大砂子に着いた。

大砂子の三角点からは植生が自然林へと変わっていく。調子よく下って行くルリちゃんと

やはり下りでは少しペースが落ちるあっちゃん。

そんなあっちゃんが立ち止まって何やら地面を見ている。『カエル、カエルです!』

と言っているが、私にはストックで指す方向に全くカエルが見えない。

『ココ、ココ!』とあっちゃんが差すストックの先に、落ち葉と全く同じ色の

保護色になったヒキガエル?。少し離れてみるとまた分からなくなるほど全く

同じ色をしている。あっちゃんがストックで直ぐ近くを突いてみるが、逃げようともせず

ビクリともしない。このカエル、保護色で見つかっていないと思っているのだろうか?

縦割れした大岩の横を過ぎ、更に下って行くと右手に林道が見えた。

地形図に載っている実線の林道だ。やっとお昼ご飯が食べられると喜び勇んんで

あっちゃんが下ってきた。

林道で待ちに待ったお昼ご飯。奥様たちはタッパに入れてきた冷やしうどん。

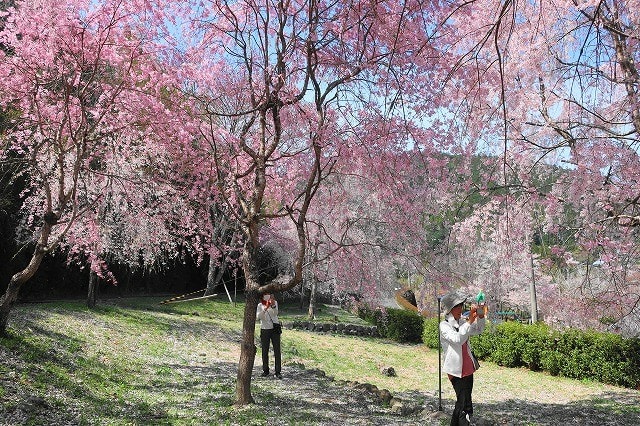

私はコンビニで買った山かけそばを食べる。尾根でもあちらこちらで地面一面に

白い花弁が散っていたが、ここでも腰掛けた土の上に大量に散っていた。

見上げるとエゴノキの白い小さな花が、下向きに一斉にこちらを見つめていた。

お昼ご飯を食べ終えて、ここから32号線まではほぼ林道歩きになるはずだ。

ただここで1000mの標高を32号線の200mの標高まで一気に下ることになる。

のんびり下道歩きと思っていた当てが外れて、意外と急な箇所が多い。

途中からは荒れたコンクリートの道になる。それにしても車を含めた不法投棄が

やけに目立った。最終民家の場所までに車は4台捨てられていて、冷蔵庫から

農機具まで大きめのものを、よくこんな道の悪い場所までわざわざ運んできたもんだ。

最終民家からもコンクリート道が続いて行く。硬い路面が堪えてきたのか

ルリちゃんが珍しく音を上げるている。

一旦、林道下名太田口線に出て、少し東に歩いてそこからまた下道を下って行く。

途中で道が崩れて行き止まりになった場所では、その工事のための仮設のトイレの

脇から今度は山道を下って行く。

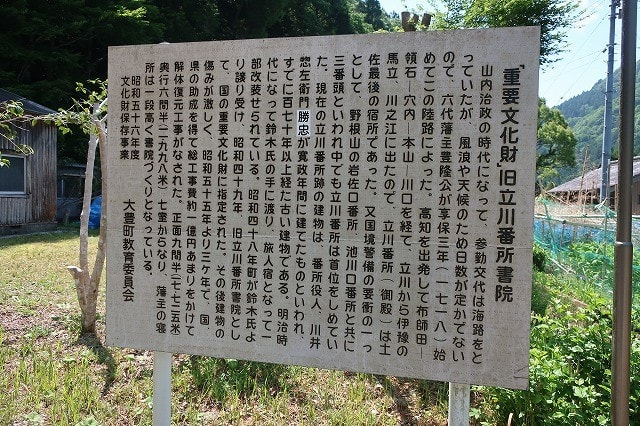

山腹から山裾の景色が見え始めると、地形図にも載っている新田神社の前に降り立った。

神社に手を合わせて、更に下に広場になった場所に下ると大砂子小学校跡地と彫られた

石柱が立っていた。高知県内には600校近くあった小学校が、現在は230校になっている。

市町村の合併に伴って、小学校も統合されたりしているが、山間部の小学校も過疎化で

ほとんどが閉校になっている。この小学校も東部の4小学校統合で大砂子分室になり、

その後昭和45年に閉鎖となったそうだ。記念碑の後ろには索道の基柱が残っていた。

大砂子跡地からは民家の間を気兼ねしながら石段を下って行く。今はほとんどが車で

行き来できるので、石段自体はあまり使われていないのか、少し荒れ気味で歩きづらい。

昼食後から林道を下り始めて1時間45分ほどで32号線へやっと下りた。

ほとんどコンクリートの道の下りは予想以上に堪えた。普段元気なルリちゃんも

『これだったら登った方が良かったわね』と少し疲れた様子だ。

国道32号線を岩原駅に向かって歩いていると、国道の下の吉野川から

何やら歓声が聞こえてきた。ガードレール越しに覗き込んでみると、ラフティングに

興じている学生らしき姿が見えた。何艘もボートで大勢が遊んでいる所を見ると

どうも修学旅行生らしかった。

そんな黄色い歓声を聞きながら岩原駅へと戻って行く。行動時間5時間30分。

累積標高は登りが625m、下りが1425mと予定通りほとんど下りの行程だったが、

予想外にアップダウンもあって、楽勝と思っていたのが大間違いの区間だった。

下りの途中から右足の小指が登山靴の中に当たってずっと痛かった。帰って見てみると

皮が剝けて赤く腫れあがっていた。雨降りの後で濡れた路面の下りを想定して、

グリップの効く、普段は履き慣れていないモンベルの靴を履いたのが悪かったようだ。

一部の区間を残してだが、これで石鎚から石鎚山系の東端の黒滝山、そして吉野川まで

やっと繋がった。次の岩原駅から京柱峠をクリアすれば、その次は矢筈峠から東。

いよいよ剣山系が近づいて来たぞ!

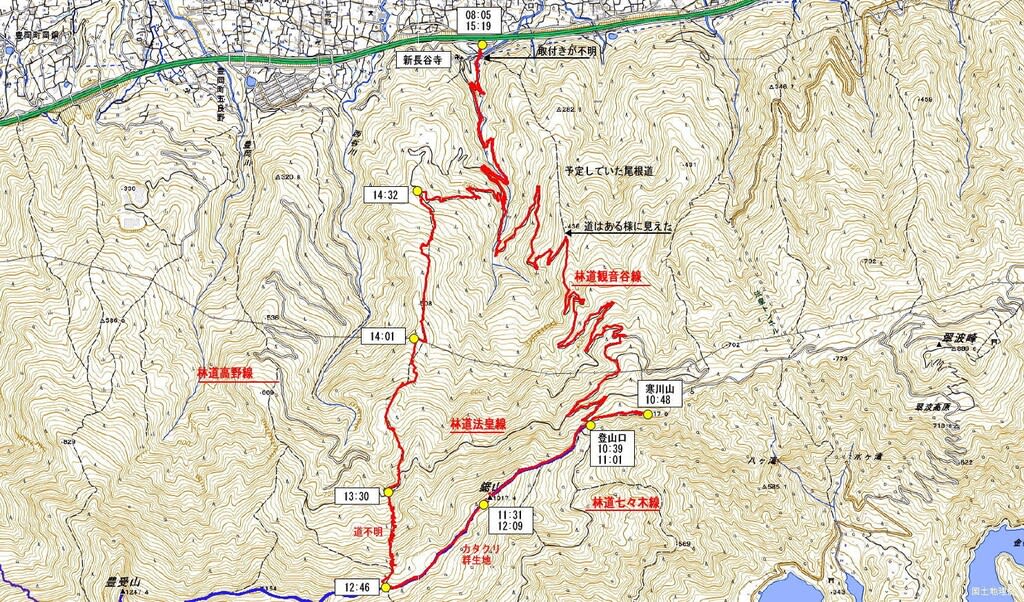

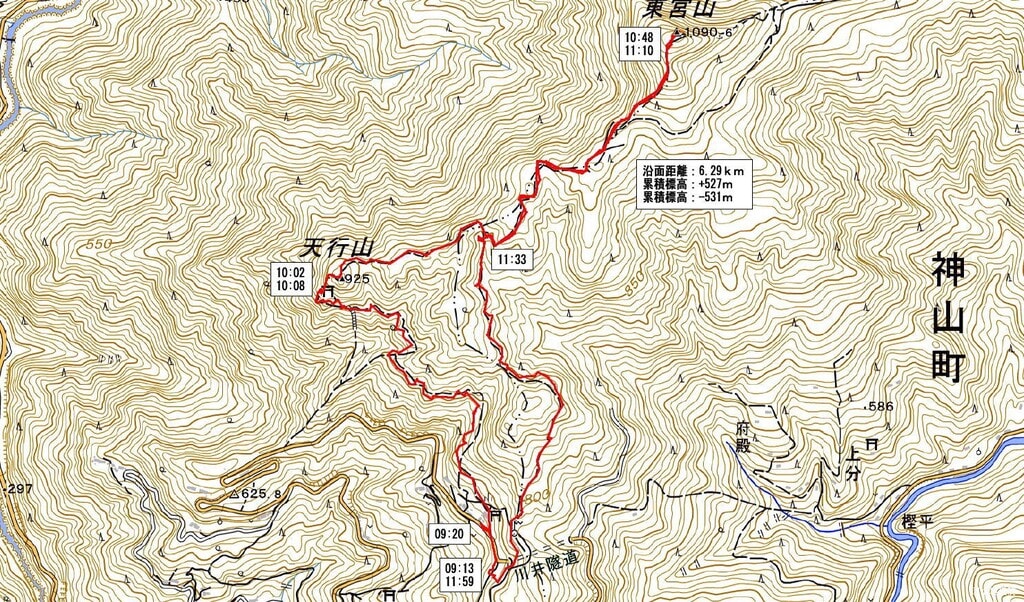

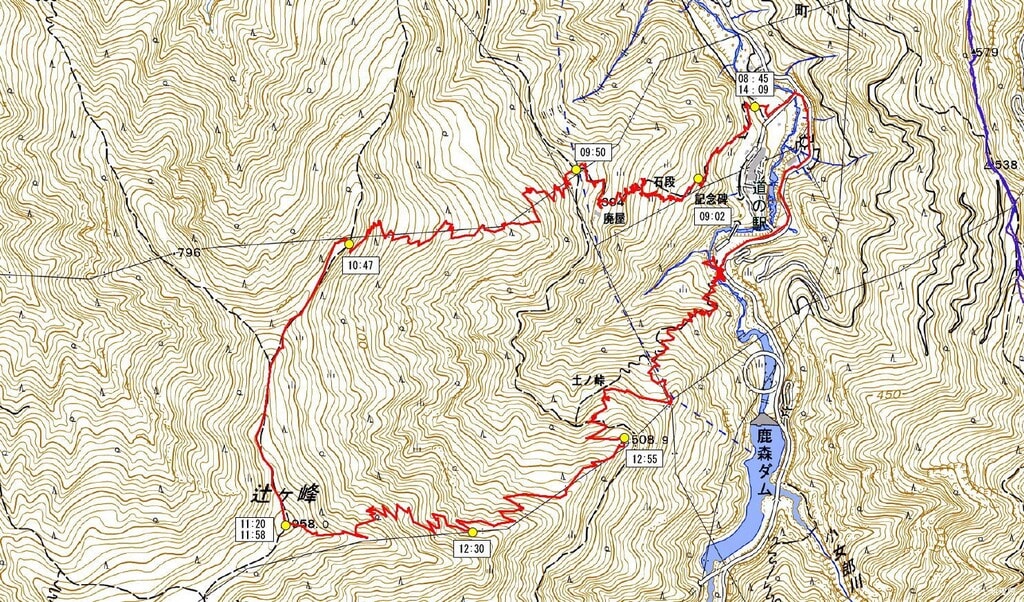

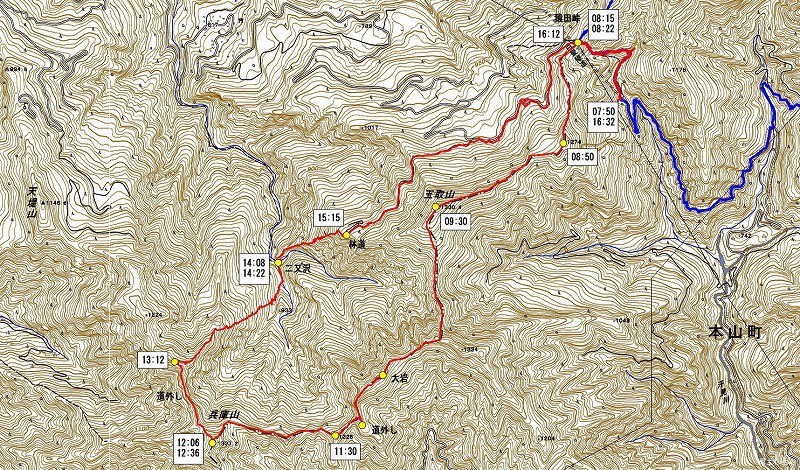

今日のトラック

今日の3Dトラック