『明日は何時に出発?』と奥さんが聞いてきた。いつものように私が家を出る時間を聞いたのかと思ったら、

なんと自分も出かけるつもりらしい。

テレビで流れた『ヤッホー!紅葉狩りは四国徳島の剣山!』のちょっと古めかしいCMを見ながら、『剣山は今

が紅葉の見ごろらしいよ、行ってみる?』と冗談で話をしたら、なんと本気にしたらしい。

と言うのも、以前に誘って歩いた天円山の山頂からの下りがとにかく怖かったらしくて、『もう山には行かん』

と言ってので、山登りはもうすることもないだろうと思っていたからだ。

それならせっかくなので、そんな過去の話はけっして持ち出さず、ニコニコ顔で出発時間を答えた。その後、準

備物を二人分用意して、カップラーメン用にお湯を入れる水筒から、お湯を沸かすコンロに変えてザックに詰め

た。その横で奥さんは『何を着て行こうか』と楽し気に聞いてきた。

天気予報は昼から少し崩れそうな雰囲気だったので、早い時間に出発する予定だったが、奥さん同行となるとや

はりリフトを利用した方が無難だ。そのリフトの営業時間に合わせて車を走らせた。

見ノ越までの途中のスキー場手前まで来ると、北側に雲海が広がっていた。車を停めて写真を撮っていると、後

ろから見覚えのある車がやってきた。そう車からは奥様たち二人が降りてきた。

二人は丸笹山から赤帽子山方面を歩くと言うので、軽く話をして別れた。

見ノ越の駐車場は平日のこの天気にもかかわらずけっこう車が停まっていた。そして駐車場の前に停まったバス

からは、海外の団体さんが降りてきた。駐車場は15度前後の気温、こちらは上着を一枚羽織っているというの

に、短パン半袖姿の人がけっこういる。

リフトに乗るのは何年ぶりだろう。登りのリフトに乗るのはおそらく息子が小学生の時に一緒に来て以来だ。

西島駅から北側は青空も見えて比較的見通しもよく、丸笹山や矢筈山の笹原もきれいに見えた。

三嶺の右奥には法皇山系から石鎚山系へと続く稜線も見える。

いつもなら刀掛けの松へと登って行くけど、今日一番の目的地は剣山山頂ではなく次郎笈の西斜面、通称?『裏

次郎』なので、次郎笈へのトラバース道を歩いて行く。このルートは目的地への近道もあるのだけれど、徐々に

高度を上げていく緩やかな道なので、歩き慣れていない奥さんにはちょうどいいと思ってなのだ。

次郎笈峠へも峠からのトラバースもゆっくり歩けばまず奥さんからのクレームにならない。その後余裕があった

ら剣山山頂に登ればいい、そう考え随分と気を遣った計画となった。(今回は必要以上に気を遣う)

トラバース道の両側には黄色やオレンジ色の彩の中を歩く。ピークは少し過ぎた感じで、足元にはけっこう落ち

葉が積もっていた。ここ数日強い風が吹いたのか、そう言えば見ノ越に来る途中の国道の路面にも杉の枝葉がけ

っこう落ちていた。

すると後ろから来た外人さんのご夫婦に声をかけられた。手元にスマホを持っていたので、二人の写真を撮って

もらいたいのかと思ってシャッターを押すジェスチャーをすると『ノンノン』と言って手元のスマホを指さした。

そのスマホをよく見ると奥さんのスマホだった。『オーサンキュー・サンキュー』(この英語は喋れた)と言っ

て奥さんに手渡すと驚きながら『サンキュー・ベリー・マッチ』と中学生で習った英語で奥さんもお礼を言った。

そこからしばらく歩いて東屋の休憩所のある場所まで来ると、先ほどの外人さんの夫婦が道標の前で立ち止まっ

ていた。道が右と左に分かれ道標には右手の道が『山頂』と書かれていた。その山頂と書かれた道標を指さし

『エクスキューズミー』と話しかけてきたので、どうやら二手になった道のどちらに行けばいいのかを迷ってい

るのだと思って、二つの道がその先で合流するジェスチャーをしてあげると、ご主人が『OK!』と言ってにっこ

りした。(英語をしゃべれなくても意外と通じるもんだ)

そのご夫婦とは分かれ、等高線に沿うようにして曲線を描きながら歩いて行くと目線の先に次郎笈が姿を現した。

相変わらず空は曇り空だが贅沢は言ってられない。緩やかに高度を上げていくこのルートを選んで正解だった。

奥さんも顔は赤らんでいたが、さほど苦し気でもなく歩いている。

時々ハッとするくらい鮮やかなダケカンバや楓の色に二人で『オ~~!』と声をあげる。

普段ここまでの彩を見ることのない奥さんは、度々立ち止まってはスマホで写真を撮っている。

二度見の展望所まで来ると剣山と次郎笈との鞍部の北面の紅葉が目に入る。やはり少し色落ちした雰囲気だが、

それでもこの角度から初めて見る次郎笈の姿に奥さんは感心した様子だ。

ただ稜線の美しい笹原はササコナフキツノアブラムシのせいで、結構な広さが枯死して色が変わっている。

剣山山頂と次郎笈への分岐からはこのルート一番の景観。次郎笈のどっしりとした山容を正面に、その鞍部へと

続く稜線上に、まるで絵に描いたようなきれいな一本線の登山道が続いて行く。

次郎笈峠まで少しだけ登ると後は丸石方面へのトラバース道。峠で一息入れているとほとんどの人が山頂目指し

て登って行く。そんな中二人だけトラバース道へと進んで行く。

裏次郎のビューポイントへ行く途中にある一本楓は、日曜日にKyoさんが歩いた時には鮮やかな色で待ち構えて

いたのに、残念ながら今日はもうほとんど散ってしまっていた。

代わりにすぐ上の小さな楓の木には色づいた葉が残っていたので、今日の一本楓はこちらで!

とはいえ道のあちらこちらで一本楓は見つけることができる。

トラバース道を次郎笈の西側まで回り込み、その先の小さなピークから振り返ると裏次郎のビューポイントにな

る。こちらもKyoさんが載せていた写真を見るとやはり色落ちした雰囲気だったが、それを知らない奥さんにと

ってはこれでも大絶賛!これで『もう山には登らない!』と言った記憶は消え去り、季節によっては甘い言葉で

お誘いすると喜んで付いてきてくれそうだ。

裏次郎で錦秋を堪能した後はトラバース道を折り返して戻って行く。

トラバース道から見える次郎笈の北斜面にも、ササコナフキツノアブラムシによる被害で小さなサークルになっ

た色違いの笹が目立つ。

途中で見ノ越の駐車場で見かけた外人さんの団体とすれ違う。すれ違いざまには『コンニチワ』と、片言の日本

語で笑顔で挨拶してくれた。

次郎笈峠まで来ると反対側の剣山の西側がさらにひどく、広い範囲で笹が枯死しているように見えた。

ササコナフキツノアブラムシは降水量が少ない年に異常繁殖すると云われているが、確かにこの夏は雨も少なく

気温が高かった。ただ気温が低下すると死滅すると云われているので、来年は繁殖せずに美しい緑一面の笹原を

見られることを期待したい。

次郎笈峠から朝歩いてきた分岐まで戻ってきた。お昼を前に剣山からは次郎笈へと向かう人たちが次々と降りて

来ている。取りあえず奥さんに『どうする山頂まで登る?』と聞いてみると、登ると返事。

ただこのあと分岐から山頂まで、奥さんは何十回立ち止まっただろう。その度『大丈夫?』と声をかけるとが、

『とにかく息がきれる』と言う。やはり普段から歩き慣れていないと、これくらいの傾斜でも息が切れるらしい。

本人曰く『自分は呼吸が浅いので』と言っている。

次郎笈峠で11時30分だったので、山頂までは30分くらいでちょうどお昼には着くかなと予想したが、おそ

らくそんな時間ではつかないと諦め、ただただ励ますことに。

ここでしんどさだけが残ってしまうと、せっかく裏次郎までで気分良く歩いていたのが、また『二度と山には登

らん』と言いかねない。

時間も気になったがそれよりも空模様が気になり始めた。南からは怪しげな重たそうな雲が流れて来ていた。

せっかく山頂まで登って、景色のいい西のテラスでのお昼ご飯の計画も台無しになる。

何度も何度も足を止める奥さんを励ましながら何とか山頂に着いた。

山頂での記念撮影を終えて、予定通り西のテラスで久しぶりに持ってきたコンロを出して、カップラーメンのお

湯を沸かそうとすると、コンロの着火の火花が散らない。何度やってもダメなので、ザックの中を探してみるも

ライターも見当たらない。(禁煙する前はライターはいくつも持ってきていたのに・・・・。)

仕方がないので山荘まで移動してお昼ご飯に半田そうめんを頂くことにした。

風の強いテラスから暖かい山荘の中で腰を下ろして、半田そうめんの温かい出汁をを飲みながら奥さんが、『美

味しいね』言うので、先ほどの失敗を埋めるかのように『こっちが正解やったな』と言い訳をする。

半田そうめんを食べ終える頃また外人さんの団体が入ってきた。そうめんをすすりながら団体さんの話を聞いて

いると、どうやらフランス語の様だ。英語もまともにわからない二人にはちんぷんかんぷん!

カウンター越しに注文している様子を見ていると、山荘の人も少し苦戦をしている様子だった。それにしても今

日は何人の外人さんにあっただろう。しかも青い目をした人ばかりだ。

前回登った石鎚山でも思ったが、剣山へもインバウンドの波が押し寄せてるみたいだ。

半田そうめんを食べ終え外に出ると、山荘の前からは北側に雲海が広がっていた。青空こそ見られなかったが、

今日はこの雲海を見られた事で天気は及第点としよう。

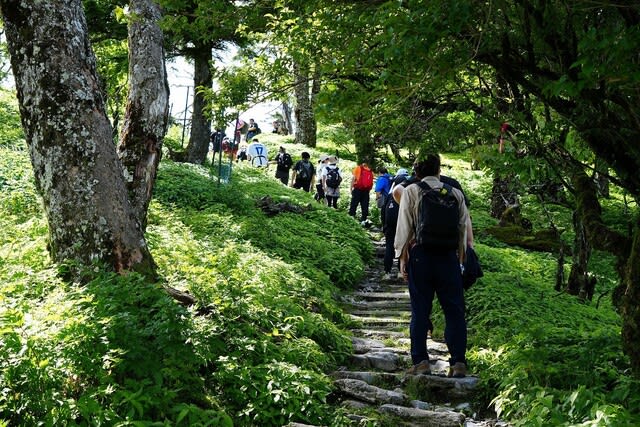

雲海を眺めた後西島駅へと降りていく。階段状になった登山道は歩くペースこそ落ちたが、奥さんには天円山の

ような怖さは無いようだった。時間的にはまだ13時過ぎ、下からは登ってくる人の姿が多くみられる。その中

にはやはり外人さん。日本人とは比べもにならないくらい大きなお腹を抱えて汗だくで息を切らせて登っていた。

途中登山口の北東に見えた景色。錦の鮮やかなグラデーションの山肌の奥に、雲海に浮かぶ墨絵のような峰々が

続いている。そして頭の上にも最後の色づきを見せてくれる楓の木。

西島駅まで降りてくると、次郎笈のトラバース道ですれ違った外人さんの団体が、二度見の展望台の方から降り

てきた。それにしても今日はアジア系の外人さんにはほとんど会わなかった。

西島駅から取りあえずどうするか考えたが、奥さんも膝の調子は良くなく、下りの時間はここまでよりは長くな

るので安全策でリフトを使うことにする。

見ノ越からの帰り道。夫婦池を過ぎた辺りで見慣れた二人組が歩いていた。そう朝会った奥様たちだった。

丸笹から赤帽子山の手前で南に下りて国道へ歩いて、見ノ越そして塔ノ丸の登山口までの線を繋ぐ為に最後歩い

ているとの事だった。

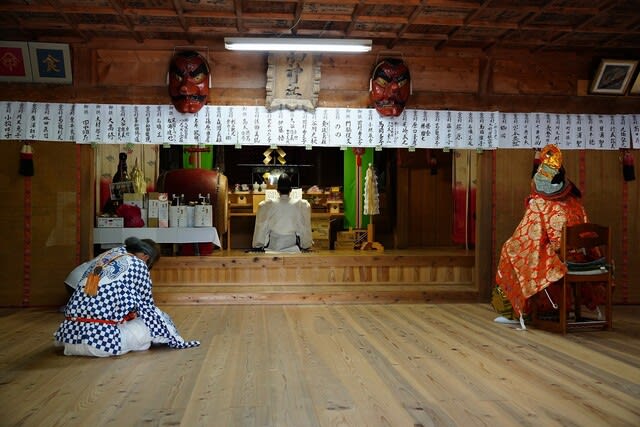

奥様たちと分かれて、時間も早かったので寄り道しながら帰る。途中にある葛籠堂のある辺りは、貞光から見ノ

越までの間の最後の集落になる。先週歩いた寺地の集落跡でも見かけたお堂だが、この葛籠堂は道路の横にある

のを通るたびに見かけていたのでせっかくなので写真を撮ってみた。この辺りのお堂は三方が開けたシンプルな

構造だが、その割には屋根はとてもきれいな金属板に葺き替えられていて、地元の人に大切にされているのが伺

える。葛籠堂の道を挟んだ上には『剣山登山・葛籠道入口』と書かれた道標が立っている。今は歩く人もほとん

どなく使われていない道だが、葛籠堂の横には四十丁の丁石が建っているということは、登山以前に信仰の道だ

ったのだろう。

写真を撮っていると車を停めたすぐ横に停まっていたコミュティーバスの運転手さんが声をかけてきた。

『この奥に葛籠のヒノキがあるから見に行ってごらん!』と言うのだ。

せっかくなので教えてもらった奥の道に車を走らせると、天然記念物と書かれた案内の柱が建つ奥に、四方八方

に枝を広げた大きなヒノキがあった。葛籠堂の横には案内板があったのをいつも見ていたが、寄道してまで決し

て見に立ち寄ることはなかったが、やはり地元の人を話をすると時間をとって見てみようという気になる。

そのヒノキの守り人だろうか、すぐ下にある民家の穀物を干すためのハデの間からは、さらに奥の民家が見えた。

まだそれでも時間があったので少し離れた温泉に立ち寄り、ついでに夕食を温泉の食堂で食べる。

特大の海老天丼は今日の歩行距離では絶対カロリーオーバーやな、と思いながら家路に。

平野部ではなかなか目にすることのない色とりどりの鮮やかな山の紅葉。そして最後は温泉と、これで奥さん

の『山は嫌な所』という汚名を幾分かは返上できた有意義な(笑)一日だった。

\

\