先週は気持ちのいい青空の下で四国のゴールデンルートを歩く事が出来た。今週の

天狗峠から三嶺で石鎚山から剣山までの線が繋がるので、先週と同様に最後も晴天の

下で稜線を歩きたいと思い、ずっと天気予報とにらめっこをして水曜日よりも木曜日が

天気が良さそうなので今日に予定を変更。それが功を奏して終日、稜線上は青・青の

空の下を歩く事が出来た。これも日頃の行いが・・・・と言いたいところだが、結局天気

を選んで歩いているだけの事。三人だと気軽に曜日を変更できるところがメリットだ。

フィナーレとなる今日のコースは天狗峠から三嶺へのゴールデンコース。個人的には

2007年に『お帰りなさいKyoさん』と題して、東京の赴任から帰ってきたKyoさんを

エントツ山さん、マーシーさん、REIKOさん達と歩いて以来15年ぶりとなる。

もちろん奥様たちは初めてのコースに、そして最後のコースに胸躍らせていた。

前回は名頃から登って天狗塚登山口へ降りたが、それだと名頃へ戻るのに意外と時間が

かかる。三嶺から北尾根をいやしの温泉郷へ下るコースもあるが、できればもう少し

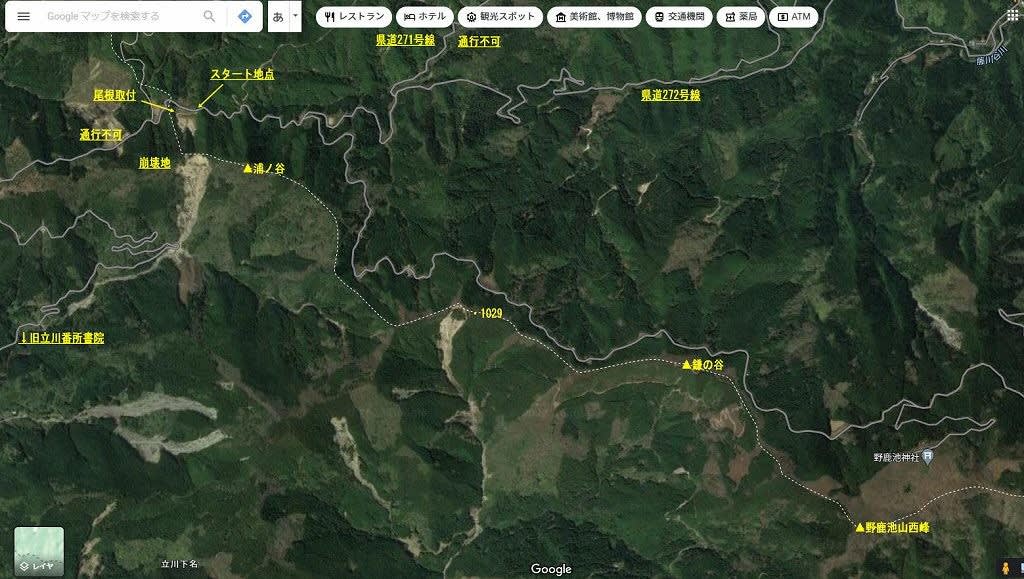

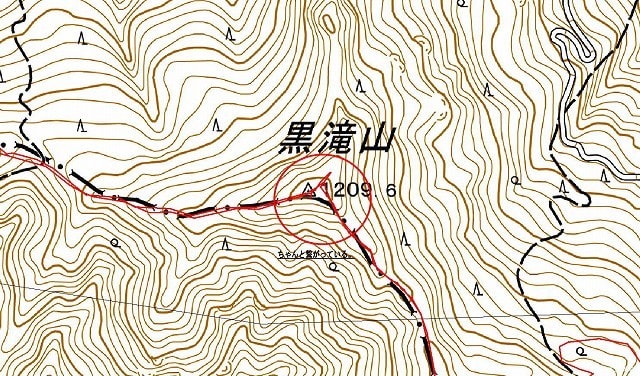

デポ車への移動時間を短くしたいと考えていたら、国土地理院の地形図には破線は載って

いないが、YAMAPには三嶺北西尾根の点線が載っていた。これだとデポ車への移動

時間を短縮できる。注意書きには『中級者以上向けのルート』となっているが、ルートを

外しても最後は西山林道へ辿り着けば何とかなると安易な考えで出かけてきたが、これが

なかなか・・・・・だった。

いやしの温泉郷に8時に集合。先週よりは1時間遅い時間だがあっちゃんからは『早起き

頑張ります!』とメッセージが来た。『早起きというほどのもんでもないのに』と

ルリちゃんと二人で言いながら今日を迎えた。

先週よりゆっくり目で、通い慣れた国道438号線を一字を過ぎ西山林道へと車を走らせた。

途中の鳴滝はまだ陽が当たらず少しうす暗い感じだが、それでも紅葉がそろそろ見頃に

なってきている。小島峠の手前では、黒笠山から東へ津志岳への稜線の山肌に朝陽が

当たって錦秋色に輝いていた。

小島峠を越えると道筋は紅葉ロード。正面に塔ノ丸のまだ日陰の北面が見える。度々立ち

止まって、眺めては写真を撮るので、早めに着く予定が結構時間がかかっていた。

小島峠から菅生へ出ると、439号線を走って来た奥様たちと、あ・ら・らドンピシャ!

そのまま2台でデポ地点となる西山林道の北西尾根の登山口まで走る。少し路肩が広く

なった場所に1台を置いて、天狗塚の登山口へと走って行く。計画通り移動時間は5分

程度だったが、ただ登山口に既に停めていた車の駐車位置がイマイチで、仕方がないので

下の広場に引き返して駐車する。広場からは木々越しに朝陽が当たった矢筈山が見えた。

その反対を見ると今から登って行く杉林が見えた。伐採地には既に雑木が生えて、その

木々が色付いていた。

登山口の階段を登って、最初は九十九折れの道。尾根の左側は先ほど見えた伐採地。朝陽が

当たって光っているが、登山道が続く杉林の中はまだ陽が届かず薄暗い。

西熊山からの北尾根の山肌では、杉の濃い緑の中自然林が紅葉して矢印のように見える。

杉林から自然林の中の道になるとシロモジだろうか、黄色く色づいた木々が目立つ。

その黄色い林を抜けると今度はカエデだろうかオレンジ色の木々が多くなってきた。

モミジの高木を横目に見ながら、登山道のど真ん中を塞いでいる倒木を過ぎると、

広場から50分ほどで第一ピークに着いた。

第一ピークから一旦鞍部へ少しだけ下る。落ち葉で一面オレンジ色に染まった鞍部からは

また九十九折れの道が続いて行く。次第に足元に背の低いクマザサが現れると、そろそろ

樹林帯から抜け出る。

樹林帯を抜けるとクマザサの中の道になる。所々で掘割のように深く掘れた道では、

前を歩くあっちゃんから浮いた石ころがコロコロと転がってくる。道の右側に本当に牛の

背中のように見える牛の背の笹原が見え始めた。

尾根の手前になると更に深く掘れた道。今度は左に西熊山が見えた。振り返ると祖谷系の

黒笠山から寒峰へと続く峰々。その麓には落合集落が見える。

久保分岐の道標が見えた。前回地蔵の頭から綱附森方面へと歩いた時はあまり天気が

よくなくガスっていて、天狗塚にも少しガスがかかっていたが、今日は申し分のない

青空、その心配は全くなさそうだ。

ケルンの広場からは思った通りの天狗塚の雄姿。牛の背の背中の向こうには雲海が

広がっている。そして更にその奥には四国中央部の峰々と石鎚山系の山々。一昨日

降った雨で空気が澄んだのか、結構遠くまで見渡せる。

稜線に立った途端に冷たい風が吹き抜けていく。途中で上着を脱いだ奥様たちが、

『寒い!』と言ってまた上着を着こんだ。じっとしていると寒いので、それじゃ

西熊山に向かって歩いて行きましょう!西熊山の奥には今日のフィナーレの地、

三嶺が姿を現した。そしてその右横には先日紅葉狩りで遊んだ次郎笈と剣山。

さらに右手には綱附森から繋げて来た稜線もくっきりと見える。

天狗峠まで来ると、先ほどの山頂手前で見えたのとは違う形に西熊山が見える。そして

四国のゴールデンルートの全てが見渡せる感じがした。ここまでで約2時間いいペース

できている。ここからコースタイムで三嶺までは2時間20分。お昼ご飯は三嶺かな?

天狗峠からはお亀岩に向かって一旦下って行く。稜線上の木々の葉はもう全て散っている。

三嶺から西熊山にかけてのコメツツジの色も、先週よりも一段と色落ちしているように見える。

尾根の北側に回り込む場所にはロープがかかっていて、それを降りると苔むした岩。そこを

過ぎて暗部に降りると笹の草原が広がっていた。落合峠から西に・烏帽子山・前烏帽子山・

寒峰そして中津山がその草原の奥に並んでいる。

1698mの標高点から緩やかに広がる笹原を越えると、お亀岩とお亀岩ヒュッテがある。

周りが白い岩の中にあって黒い色のお亀岩はとても目立つ。また昨年改修工事が終わった

ばかりのヒュッテの赤い屋根も、周りの木々の緑の中にあってよく目立つ。

ヒュッテを眺めながら行動食を口に入れ一息入れた後、西熊山の肩を目指して登って行く。

休憩中にその肩の奥に、先ほど下ってきている三人の姿が見えていたが、この登りで

すれ違う。あまりの速さに驚いていると、やはりその男女の三人はトレラン姿だった。

振り返ると地蔵の頭から久保分岐へのずんぐりとした笹の広尾根が見えた。

スタートから約3時間で西熊山に着いた。時間はまだ少し早かったが、祭日の今日の三嶺

山頂は人が多いだろうと考えて、早めのお昼ご飯にする事にした。

天狗峠からの稜線上に先ほどまで見えなかった天狗塚が、ちょこんと頭を出している。

今日は三人そろってカップラーメン。この季節はやはり温かい麺類に限る。途中の

休憩の度におにぎりを頬張ってたあっちゃんも、まだしっかり食べている。

しっかり食べた後は、しっかり歩いて行こう。三嶺に向かって続いていた尾根道は

次第に尾根の北側をトラバースするように続いて大タオへと下って行く。

この間の三嶺へ続く稜線がこの区間の最大のビューポイントだと思う。

もう少し早い時期だと、笹の緑と木々の紅葉のコントラストが最高だっただろう。

ただそれも贅沢というもの、今日のこの景色も最高だ!

笹原を縦横無尽に走る獣道の中にあって、ひと際濃く続く登山道の線。たおやかな

ピークが幾重にも重なり三嶺へと続き、その登山道の線が三嶺へと導いてくれている。

時間があればここで腰を降ろしてのんびりと一日中でも眺めていたい景色だ。

大タオからは三嶺への最後の登りとなる。小さなピークを一つづつ乗り越えては

大きく深呼吸して、次の登りへと進んで行く。

そのピークへ少し登って振り返ると、西熊山の北側は緩やかで南側は急峻な対照的な

山肌とその横に小さく地蔵の頭。さらに進んで行くと稜線上に白い岩が点在し、白い

白骨樹が点在した、今までの稜線上にはなかった景色が待っていた。

1754mの標高点の手前のピークまで登ってくると、いよいよ三嶺が目の前に迫ってきた。

思っていた通り山頂にはけっこうな人の影が見える。

標高点の広尾根からはまだ色づきの残ったコメツツジをまとった三嶺。その山頂から

南に続く稜線上には、先週登った天狗岩も見える。山頂手前の青ザレよりその下の

崩壊が大規模で酷い状況に見える。

何回かそのピークを越えて見上げると三嶺から続く大きな肩。

『大きな肩やね』と言うとあっちゃんが『肩って何?』と聞いてきた。コレコレでと

説明すると『三嶺の肩と言うより、大きなお尻ね!』と。相変わらずルリちゃんは立ち

止まることもなく、いいペースで登って行く。あっちゃんに『また太ったわね!』と

言われたへっぽこリーダーは、その増えた脂肪分の重さでスピードは上がらない。

振り返ると綱附森から地蔵の頭を通ってここまで稜線が続いている。『よく歩いてきたな~

』などと感慨深げにしていると、あっという間に奥様たちは青ザレを越えて先を歩いて行く。

青ザレも近くまで来るとそんなに青くは見えないな~。

山頂手前のピークにはテキサスゲートがある。あっちゃんにここでもテキサスゲートの

謂れを説明すると『へ~そうなんだ~』と言いながら、私が渡ると『KAZASHIさんは

渡れたね!』と。私は鹿じゃないですから!

そのピークから一旦下るとフスベヨリ谷への分岐。その道標からひと登りで山頂だ。

次第にゴールに近づいて行くルリちゃん!

山頂には十名近くの人が休んでいた。その横でザックから取り出しさっとポロシャツを着る。

真っ赤なポロシャツ。二日後の誕生日に還暦を迎える“ちゃんちゃんこ”の代わりのポロシャツ。

なぜか還暦をとうに過ぎた奥様たちも赤いシャツを着ている。三脚を立てて写真を撮ろうと

していたら、団体さんの内の一人が『お撮りしましょうか!』と声を掛けてくれた。

少し恥ずかしかったが、同じようにザックから石鎚山と剣山と書いた紙を取り出した。

その文字の説明をその男性にすると、YAMAPでフォローしているokeis33さんだった。

するとあっちゃんが『剣山と書いているけどここは三嶺よ』と。『まぁまぁ細かい事は

気にしない』。赤いシャツを着た三人で還暦記念と線で繋ぐ完歩の記念撮影!

せっかくなので石鎚山に向かってのあっちゃんと剣山をバックにルリちゃん!

何だか還暦記念の私の影は薄くなっている?

これで『線で繋ぐ石鎚山~剣山』をコンプリート。達成感と供に一抹の寂しさが漂ってきた。

そんな感じで感傷にふけっている横で、奥様たちのテンションはMAX。いままで歩いた区間で

どこが一番大変だったかと話し合っている。

しばらく賑やかに過ごした後、北西尾根へと下山していく。稜線上の登山道から分かれて

笹原の中の道。道と言うよりはどっちかと言うと周りに見える獣道とあまり変わらない道だ。

その笹原から一段上がって乗っ越すと正面に矢筈山、そして落合峠や黒笠山の祖谷山系の

稜線が続いているのが見えた。そして笹の斜面の下にはこんもりとした1806mのピーク。

このピークからは樹林帯の中の道になるので、天狗塚からの稜線ともお別れだ。

ピークからは道が不明瞭になる。といっても今までも獣道のようなもの、YAMAPの

ルート図を見ながらピークの東側を巻いて下って行くが、この辺りからはGPS頼み。

林床がクマザサの急な斜面をひっくり返らないように注意深く下って行く。

スマホを見ながらとにかくルートから外れないようにと下って行くが、斜面が急で

スマホを見る余裕がなくなると、直ぐにコースから外れていく。慌てて修正して

右に左にと下って行くと、圧倒的な緑の世界の苔の森に出た。今まで山犬嶽をはじめと

して、色々な山で苔の森を見てきたが、この場所は苔の密度が凄く圧倒された。

その苔の森を過ぎると、今度はダケカンバの林。幹が細いダケカンバが密集していて

紅葉の頃はどんなに素敵な風景になるのだろうかと想像してみる。そして今度は

小ピークに力つき横たわる大きな大きな白骨樹。その小ピークの先にも背の

高い白骨樹が立っていた。

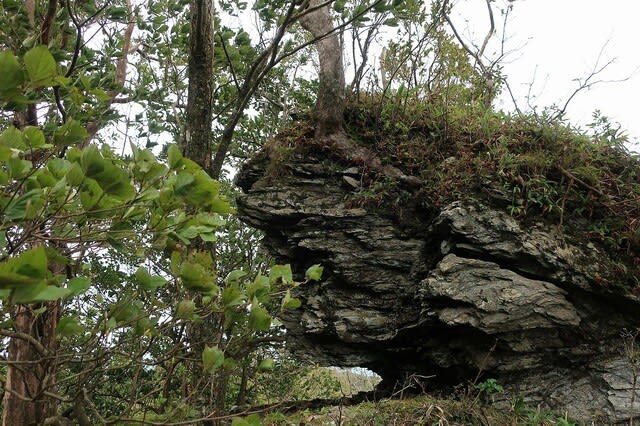

枝ぶりが良く盆栽が巨大化したような、幹の元が異様に太い木(何の木か?)や幹の

元だけが残って立っている枯れた木を始めとして、特徴的な巨木がこの尾根には立っている。

時々赤テープを見かけるがその間隔は疎らで、直ぐに見失ってしまい、結局やはり

GPS頼み。やはりYAMAPでは中級者以上と書いていただけの事はある。道は無く

コースを外さないように無理やり下って行く感じだ。この北西尾根のコースの丁度中間

地点になる四等三角点 菅生谷 1609.9m

その三角点を過ぎてもまたコースから左に少し外れて下っていた。スマホを見ながらの

修正で急な斜面を横切りながらコースに近づけていく。足元は柔らかくまだマシだが、

これが乾いた斜面ならとんでもなく危ない。

コースに軌道修正できると周りは次第に杉林の中になる。広い尾根では道を外しやすいが、

前をよく見ながら尾根らしい雰囲気を確認しながら下って行く。ただ伐採された木の枝が

そのまま放置されていて、それを避けながら下るので真直ぐには進めない。

その内に荒れた作業道に飛び出した。こうなると最悪、作業道を歩けば西山林道へと

降りられる。ただコース図は作業道は歩かずに西山林道へと続いている。その作業道を

横断してまた林の中へとコース図に従って降りて行くのだが、その取付きには切株の上に

ケルンのように誰から石を載せているのが目印になる。

ここからは何度も作業道を横切るようになるが、その都度切株の上の石を目印に林の中に

入って行くと、伐採された枝で塞がれているような場所もあった。それでも取付きだけでなく

途中もかなりの頻度でその石の目印が置いてあるので、心配なく辿って行ける。

それでも途中で何度か道から外れたが、最後は登山道らしい道になった。そしてデポした

あっちゃんの車が見えた。その場所から二人はまた道を外して西山林道には無理やり降り立った。

『最後の最後に普通の登山道じゃなくて、楽しかったわね!』とあっちゃん。普通じゃない

のはあなたのような気がしますと独り言。デポした場所から登山口まで戻り、二人と分かれた

あと、西山林道をいやしの温泉へと下って行く途中で、三嶺からの彩りの尾根越にもう月が

顔を覗かせ『気をつけて帰れよ』と言ってくれていた。

小島峠を越えての道すがらも、周りの景色に癒されながら帰路についた。

奥様たちとは若干既歩の区間が違うのだが、総日帰り回数28回、総沿面距離325.9km。

良く飽きもせず歩いたものだと我ながら感心すると同時に、後ろからヒイヒイいいながら

付いてくるへっぽこリーダーを見捨てなかった、あっちゃんとルリちゃんに感謝。二人が

いなかったら一人では到底この短い期間で達成は出来なかった事だろう。とは言えもう既に

次の線で繋ぐを考えている二人に、恐れおののくへっぽこリーダーだったのだ。

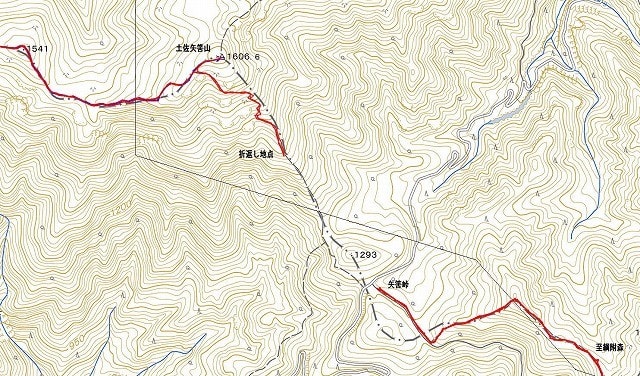

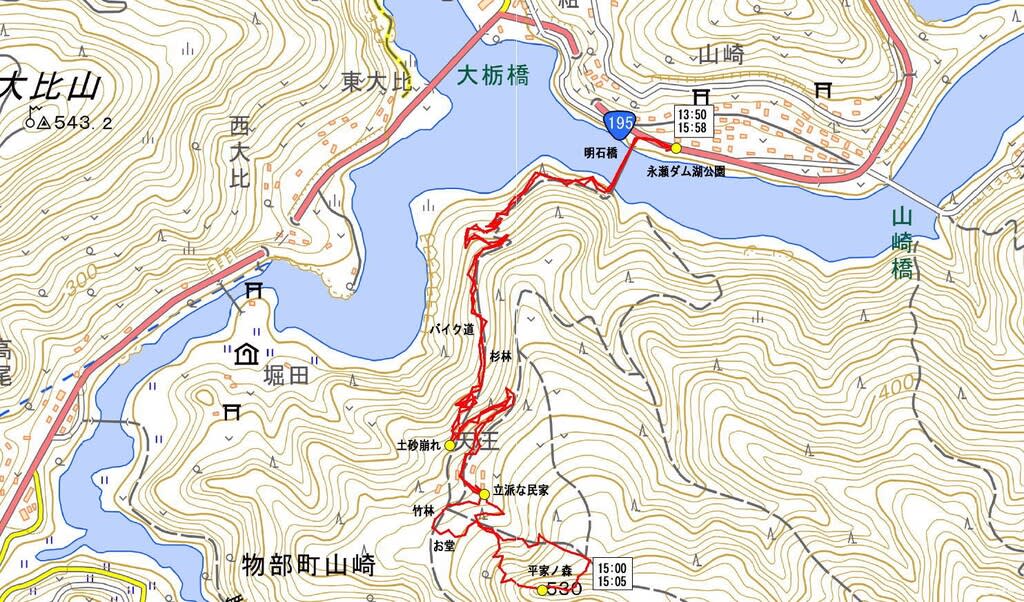

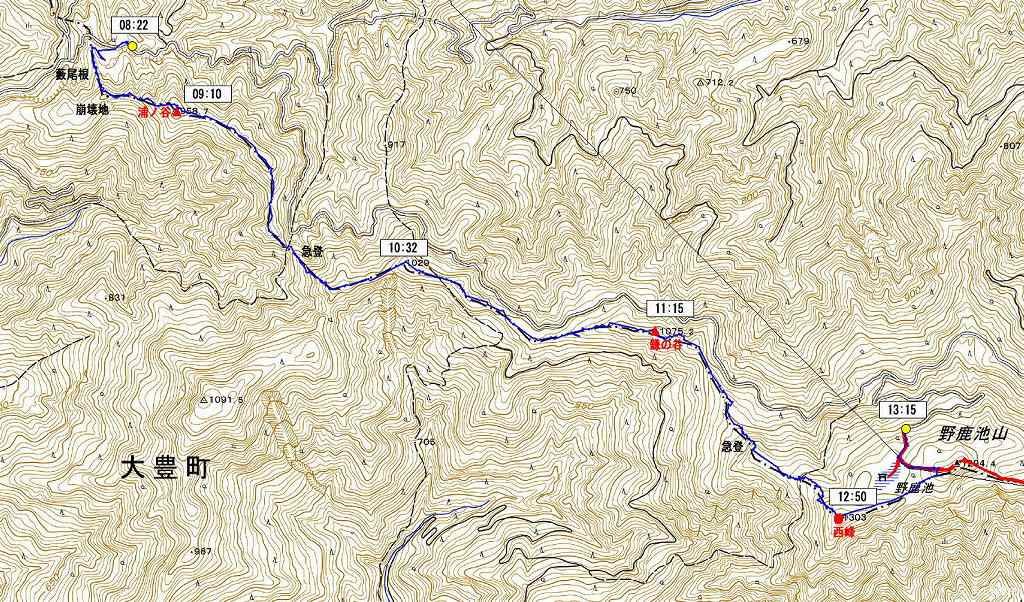

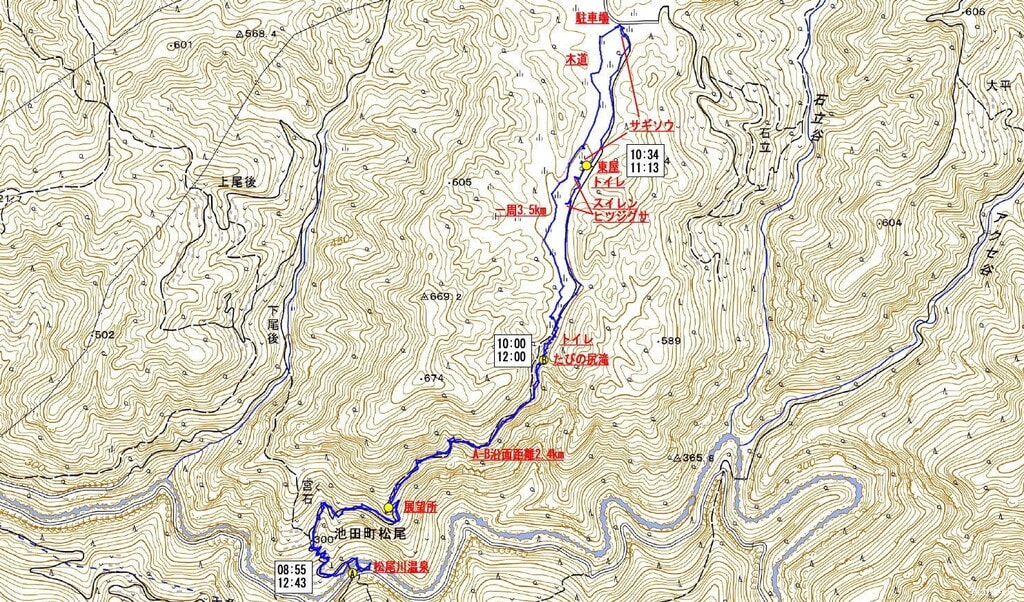

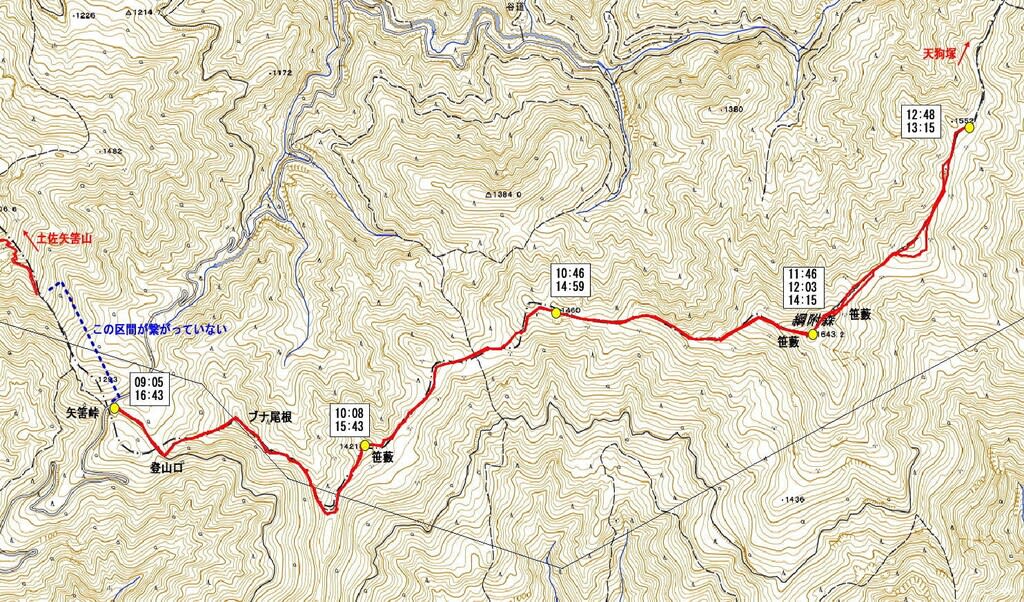

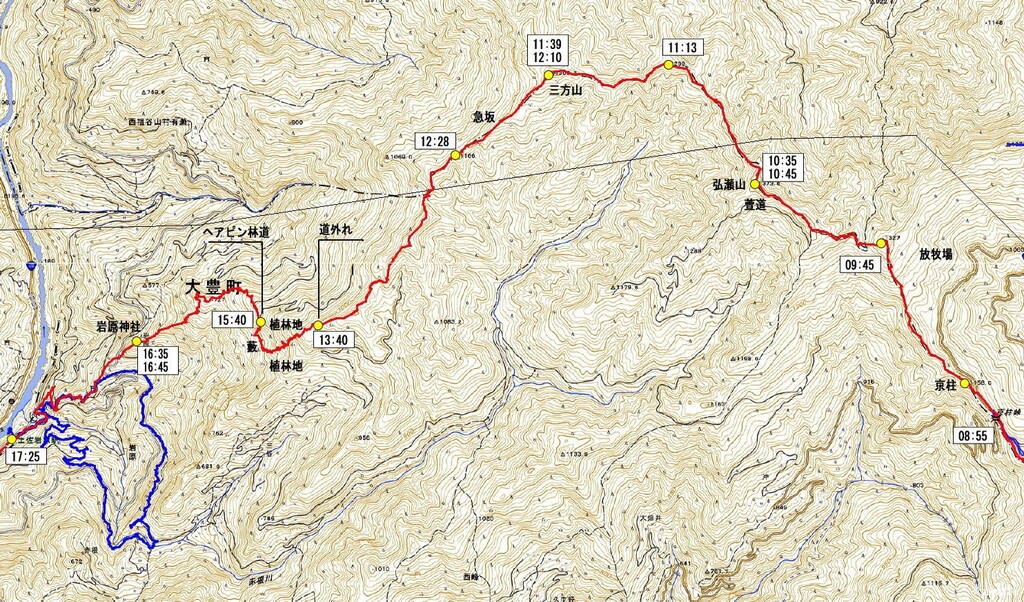

石鎚山から剣山への軌跡

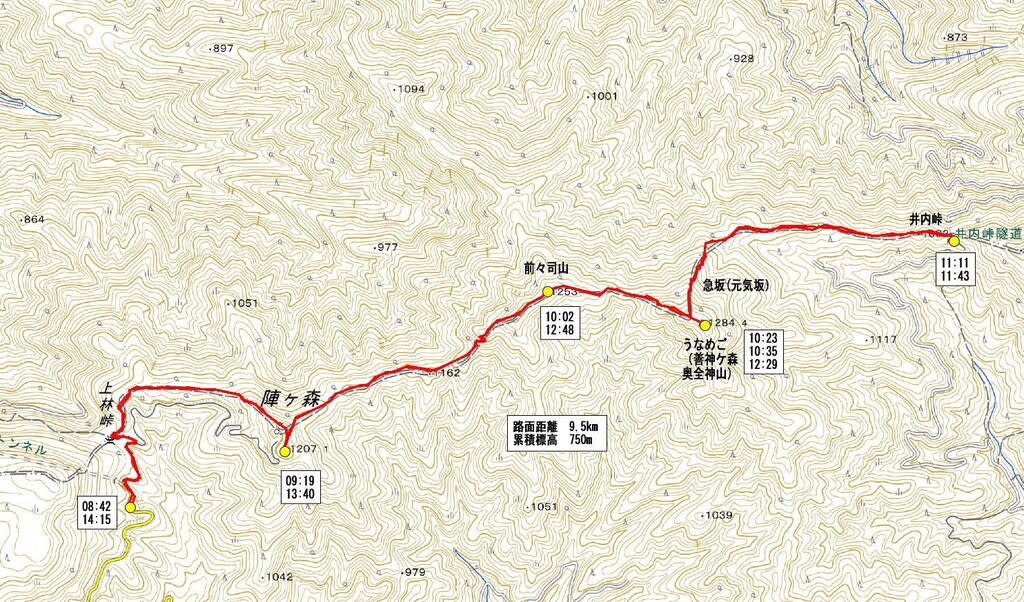

今日のトラック

天狗峠から三嶺で石鎚山から剣山までの線が繋がるので、先週と同様に最後も晴天の

下で稜線を歩きたいと思い、ずっと天気予報とにらめっこをして水曜日よりも木曜日が

天気が良さそうなので今日に予定を変更。それが功を奏して終日、稜線上は青・青の

空の下を歩く事が出来た。これも日頃の行いが・・・・と言いたいところだが、結局天気

を選んで歩いているだけの事。三人だと気軽に曜日を変更できるところがメリットだ。

フィナーレとなる今日のコースは天狗峠から三嶺へのゴールデンコース。個人的には

2007年に『お帰りなさいKyoさん』と題して、東京の赴任から帰ってきたKyoさんを

エントツ山さん、マーシーさん、REIKOさん達と歩いて以来15年ぶりとなる。

もちろん奥様たちは初めてのコースに、そして最後のコースに胸躍らせていた。

前回は名頃から登って天狗塚登山口へ降りたが、それだと名頃へ戻るのに意外と時間が

かかる。三嶺から北尾根をいやしの温泉郷へ下るコースもあるが、できればもう少し

デポ車への移動時間を短くしたいと考えていたら、国土地理院の地形図には破線は載って

いないが、YAMAPには三嶺北西尾根の点線が載っていた。これだとデポ車への移動

時間を短縮できる。注意書きには『中級者以上向けのルート』となっているが、ルートを

外しても最後は西山林道へ辿り着けば何とかなると安易な考えで出かけてきたが、これが

なかなか・・・・・だった。

いやしの温泉郷に8時に集合。先週よりは1時間遅い時間だがあっちゃんからは『早起き

頑張ります!』とメッセージが来た。『早起きというほどのもんでもないのに』と

ルリちゃんと二人で言いながら今日を迎えた。

先週よりゆっくり目で、通い慣れた国道438号線を一字を過ぎ西山林道へと車を走らせた。

途中の鳴滝はまだ陽が当たらず少しうす暗い感じだが、それでも紅葉がそろそろ見頃に

なってきている。小島峠の手前では、黒笠山から東へ津志岳への稜線の山肌に朝陽が

当たって錦秋色に輝いていた。

小島峠を越えると道筋は紅葉ロード。正面に塔ノ丸のまだ日陰の北面が見える。度々立ち

止まって、眺めては写真を撮るので、早めに着く予定が結構時間がかかっていた。

小島峠から菅生へ出ると、439号線を走って来た奥様たちと、あ・ら・らドンピシャ!

そのまま2台でデポ地点となる西山林道の北西尾根の登山口まで走る。少し路肩が広く

なった場所に1台を置いて、天狗塚の登山口へと走って行く。計画通り移動時間は5分

程度だったが、ただ登山口に既に停めていた車の駐車位置がイマイチで、仕方がないので

下の広場に引き返して駐車する。広場からは木々越しに朝陽が当たった矢筈山が見えた。

その反対を見ると今から登って行く杉林が見えた。伐採地には既に雑木が生えて、その

木々が色付いていた。

登山口の階段を登って、最初は九十九折れの道。尾根の左側は先ほど見えた伐採地。朝陽が

当たって光っているが、登山道が続く杉林の中はまだ陽が届かず薄暗い。

西熊山からの北尾根の山肌では、杉の濃い緑の中自然林が紅葉して矢印のように見える。

杉林から自然林の中の道になるとシロモジだろうか、黄色く色づいた木々が目立つ。

その黄色い林を抜けると今度はカエデだろうかオレンジ色の木々が多くなってきた。

モミジの高木を横目に見ながら、登山道のど真ん中を塞いでいる倒木を過ぎると、

広場から50分ほどで第一ピークに着いた。

第一ピークから一旦鞍部へ少しだけ下る。落ち葉で一面オレンジ色に染まった鞍部からは

また九十九折れの道が続いて行く。次第に足元に背の低いクマザサが現れると、そろそろ

樹林帯から抜け出る。

樹林帯を抜けるとクマザサの中の道になる。所々で掘割のように深く掘れた道では、

前を歩くあっちゃんから浮いた石ころがコロコロと転がってくる。道の右側に本当に牛の

背中のように見える牛の背の笹原が見え始めた。

尾根の手前になると更に深く掘れた道。今度は左に西熊山が見えた。振り返ると祖谷系の

黒笠山から寒峰へと続く峰々。その麓には落合集落が見える。

久保分岐の道標が見えた。前回地蔵の頭から綱附森方面へと歩いた時はあまり天気が

よくなくガスっていて、天狗塚にも少しガスがかかっていたが、今日は申し分のない

青空、その心配は全くなさそうだ。

ケルンの広場からは思った通りの天狗塚の雄姿。牛の背の背中の向こうには雲海が

広がっている。そして更にその奥には四国中央部の峰々と石鎚山系の山々。一昨日

降った雨で空気が澄んだのか、結構遠くまで見渡せる。

稜線に立った途端に冷たい風が吹き抜けていく。途中で上着を脱いだ奥様たちが、

『寒い!』と言ってまた上着を着こんだ。じっとしていると寒いので、それじゃ

西熊山に向かって歩いて行きましょう!西熊山の奥には今日のフィナーレの地、

三嶺が姿を現した。そしてその右横には先日紅葉狩りで遊んだ次郎笈と剣山。

さらに右手には綱附森から繋げて来た稜線もくっきりと見える。

天狗峠まで来ると、先ほどの山頂手前で見えたのとは違う形に西熊山が見える。そして

四国のゴールデンルートの全てが見渡せる感じがした。ここまでで約2時間いいペース

できている。ここからコースタイムで三嶺までは2時間20分。お昼ご飯は三嶺かな?

天狗峠からはお亀岩に向かって一旦下って行く。稜線上の木々の葉はもう全て散っている。

三嶺から西熊山にかけてのコメツツジの色も、先週よりも一段と色落ちしているように見える。

尾根の北側に回り込む場所にはロープがかかっていて、それを降りると苔むした岩。そこを

過ぎて暗部に降りると笹の草原が広がっていた。落合峠から西に・烏帽子山・前烏帽子山・

寒峰そして中津山がその草原の奥に並んでいる。

1698mの標高点から緩やかに広がる笹原を越えると、お亀岩とお亀岩ヒュッテがある。

周りが白い岩の中にあって黒い色のお亀岩はとても目立つ。また昨年改修工事が終わった

ばかりのヒュッテの赤い屋根も、周りの木々の緑の中にあってよく目立つ。

ヒュッテを眺めながら行動食を口に入れ一息入れた後、西熊山の肩を目指して登って行く。

休憩中にその肩の奥に、先ほど下ってきている三人の姿が見えていたが、この登りで

すれ違う。あまりの速さに驚いていると、やはりその男女の三人はトレラン姿だった。

振り返ると地蔵の頭から久保分岐へのずんぐりとした笹の広尾根が見えた。

スタートから約3時間で西熊山に着いた。時間はまだ少し早かったが、祭日の今日の三嶺

山頂は人が多いだろうと考えて、早めのお昼ご飯にする事にした。

天狗峠からの稜線上に先ほどまで見えなかった天狗塚が、ちょこんと頭を出している。

今日は三人そろってカップラーメン。この季節はやはり温かい麺類に限る。途中の

休憩の度におにぎりを頬張ってたあっちゃんも、まだしっかり食べている。

しっかり食べた後は、しっかり歩いて行こう。三嶺に向かって続いていた尾根道は

次第に尾根の北側をトラバースするように続いて大タオへと下って行く。

この間の三嶺へ続く稜線がこの区間の最大のビューポイントだと思う。

もう少し早い時期だと、笹の緑と木々の紅葉のコントラストが最高だっただろう。

ただそれも贅沢というもの、今日のこの景色も最高だ!

笹原を縦横無尽に走る獣道の中にあって、ひと際濃く続く登山道の線。たおやかな

ピークが幾重にも重なり三嶺へと続き、その登山道の線が三嶺へと導いてくれている。

時間があればここで腰を降ろしてのんびりと一日中でも眺めていたい景色だ。

大タオからは三嶺への最後の登りとなる。小さなピークを一つづつ乗り越えては

大きく深呼吸して、次の登りへと進んで行く。

そのピークへ少し登って振り返ると、西熊山の北側は緩やかで南側は急峻な対照的な

山肌とその横に小さく地蔵の頭。さらに進んで行くと稜線上に白い岩が点在し、白い

白骨樹が点在した、今までの稜線上にはなかった景色が待っていた。

1754mの標高点の手前のピークまで登ってくると、いよいよ三嶺が目の前に迫ってきた。

思っていた通り山頂にはけっこうな人の影が見える。

標高点の広尾根からはまだ色づきの残ったコメツツジをまとった三嶺。その山頂から

南に続く稜線上には、先週登った天狗岩も見える。山頂手前の青ザレよりその下の

崩壊が大規模で酷い状況に見える。

何回かそのピークを越えて見上げると三嶺から続く大きな肩。

『大きな肩やね』と言うとあっちゃんが『肩って何?』と聞いてきた。コレコレでと

説明すると『三嶺の肩と言うより、大きなお尻ね!』と。相変わらずルリちゃんは立ち

止まることもなく、いいペースで登って行く。あっちゃんに『また太ったわね!』と

言われたへっぽこリーダーは、その増えた脂肪分の重さでスピードは上がらない。

振り返ると綱附森から地蔵の頭を通ってここまで稜線が続いている。『よく歩いてきたな~

』などと感慨深げにしていると、あっという間に奥様たちは青ザレを越えて先を歩いて行く。

青ザレも近くまで来るとそんなに青くは見えないな~。

山頂手前のピークにはテキサスゲートがある。あっちゃんにここでもテキサスゲートの

謂れを説明すると『へ~そうなんだ~』と言いながら、私が渡ると『KAZASHIさんは

渡れたね!』と。私は鹿じゃないですから!

そのピークから一旦下るとフスベヨリ谷への分岐。その道標からひと登りで山頂だ。

次第にゴールに近づいて行くルリちゃん!

山頂には十名近くの人が休んでいた。その横でザックから取り出しさっとポロシャツを着る。

真っ赤なポロシャツ。二日後の誕生日に還暦を迎える“ちゃんちゃんこ”の代わりのポロシャツ。

なぜか還暦をとうに過ぎた奥様たちも赤いシャツを着ている。三脚を立てて写真を撮ろうと

していたら、団体さんの内の一人が『お撮りしましょうか!』と声を掛けてくれた。

少し恥ずかしかったが、同じようにザックから石鎚山と剣山と書いた紙を取り出した。

その文字の説明をその男性にすると、YAMAPでフォローしているokeis33さんだった。

するとあっちゃんが『剣山と書いているけどここは三嶺よ』と。『まぁまぁ細かい事は

気にしない』。赤いシャツを着た三人で還暦記念と線で繋ぐ完歩の記念撮影!

せっかくなので石鎚山に向かってのあっちゃんと剣山をバックにルリちゃん!

何だか還暦記念の私の影は薄くなっている?

これで『線で繋ぐ石鎚山~剣山』をコンプリート。達成感と供に一抹の寂しさが漂ってきた。

そんな感じで感傷にふけっている横で、奥様たちのテンションはMAX。いままで歩いた区間で

どこが一番大変だったかと話し合っている。

しばらく賑やかに過ごした後、北西尾根へと下山していく。稜線上の登山道から分かれて

笹原の中の道。道と言うよりはどっちかと言うと周りに見える獣道とあまり変わらない道だ。

その笹原から一段上がって乗っ越すと正面に矢筈山、そして落合峠や黒笠山の祖谷山系の

稜線が続いているのが見えた。そして笹の斜面の下にはこんもりとした1806mのピーク。

このピークからは樹林帯の中の道になるので、天狗塚からの稜線ともお別れだ。

ピークからは道が不明瞭になる。といっても今までも獣道のようなもの、YAMAPの

ルート図を見ながらピークの東側を巻いて下って行くが、この辺りからはGPS頼み。

林床がクマザサの急な斜面をひっくり返らないように注意深く下って行く。

スマホを見ながらとにかくルートから外れないようにと下って行くが、斜面が急で

スマホを見る余裕がなくなると、直ぐにコースから外れていく。慌てて修正して

右に左にと下って行くと、圧倒的な緑の世界の苔の森に出た。今まで山犬嶽をはじめと

して、色々な山で苔の森を見てきたが、この場所は苔の密度が凄く圧倒された。

その苔の森を過ぎると、今度はダケカンバの林。幹が細いダケカンバが密集していて

紅葉の頃はどんなに素敵な風景になるのだろうかと想像してみる。そして今度は

小ピークに力つき横たわる大きな大きな白骨樹。その小ピークの先にも背の

高い白骨樹が立っていた。

枝ぶりが良く盆栽が巨大化したような、幹の元が異様に太い木(何の木か?)や幹の

元だけが残って立っている枯れた木を始めとして、特徴的な巨木がこの尾根には立っている。

時々赤テープを見かけるがその間隔は疎らで、直ぐに見失ってしまい、結局やはり

GPS頼み。やはりYAMAPでは中級者以上と書いていただけの事はある。道は無く

コースを外さないように無理やり下って行く感じだ。この北西尾根のコースの丁度中間

地点になる四等三角点 菅生谷 1609.9m

その三角点を過ぎてもまたコースから左に少し外れて下っていた。スマホを見ながらの

修正で急な斜面を横切りながらコースに近づけていく。足元は柔らかくまだマシだが、

これが乾いた斜面ならとんでもなく危ない。

コースに軌道修正できると周りは次第に杉林の中になる。広い尾根では道を外しやすいが、

前をよく見ながら尾根らしい雰囲気を確認しながら下って行く。ただ伐採された木の枝が

そのまま放置されていて、それを避けながら下るので真直ぐには進めない。

その内に荒れた作業道に飛び出した。こうなると最悪、作業道を歩けば西山林道へと

降りられる。ただコース図は作業道は歩かずに西山林道へと続いている。その作業道を

横断してまた林の中へとコース図に従って降りて行くのだが、その取付きには切株の上に

ケルンのように誰から石を載せているのが目印になる。

ここからは何度も作業道を横切るようになるが、その都度切株の上の石を目印に林の中に

入って行くと、伐採された枝で塞がれているような場所もあった。それでも取付きだけでなく

途中もかなりの頻度でその石の目印が置いてあるので、心配なく辿って行ける。

それでも途中で何度か道から外れたが、最後は登山道らしい道になった。そしてデポした

あっちゃんの車が見えた。その場所から二人はまた道を外して西山林道には無理やり降り立った。

『最後の最後に普通の登山道じゃなくて、楽しかったわね!』とあっちゃん。普通じゃない

のはあなたのような気がしますと独り言。デポした場所から登山口まで戻り、二人と分かれた

あと、西山林道をいやしの温泉へと下って行く途中で、三嶺からの彩りの尾根越にもう月が

顔を覗かせ『気をつけて帰れよ』と言ってくれていた。

小島峠を越えての道すがらも、周りの景色に癒されながら帰路についた。

奥様たちとは若干既歩の区間が違うのだが、総日帰り回数28回、総沿面距離325.9km。

良く飽きもせず歩いたものだと我ながら感心すると同時に、後ろからヒイヒイいいながら

付いてくるへっぽこリーダーを見捨てなかった、あっちゃんとルリちゃんに感謝。二人が

いなかったら一人では到底この短い期間で達成は出来なかった事だろう。とは言えもう既に

次の線で繋ぐを考えている二人に、恐れおののくへっぽこリーダーだったのだ。

石鎚山から剣山への軌跡

今日のトラック