線で繋ぐ阿讃縦走路も予定では残すところ3回となってきた。

今日はその残りのコースの山場となるだろう境目から鵜峠を歩いてきた。

先週の中山峠から境目まではほとんど車道歩きとなったが、

今回の境目から東は、一旦山に取り付くと鵜峠まではエスケープルートがない。

以前、独りでこの東讃の阿讃縦走を歩いていた時には、ピストンか周回で

線を繋いでいたが、この鵜峠から境目までが周回するには下道歩きの距離がありすぎて、

どうにも計画が立てられず中断していた区間だった。

更には高平山から鵜峠まで周回した時に、鵜峠の手前で

酷いイバラの藪に閉口した記憶がある。ただ今回は奥様たちの車をデポ出来るので、

周回ではなく縦走が可能となり、残りはイバラの藪だけが課題となった。

奥様たちにも事前にその話をして、イバラの藪で服が破れないように、

それなりの服装で来てくださいと伝えて、先ずは鵜ノ田尾トンネル南側の

トイレのある休憩所に集合し一台をデポ。もう一台で先週のスタート地点になった

境目まで移動して9時過ぎにスタートする。『今日はどれくらいかかるかな?』と奥様たち。

『鵜峠からデポした場所までの下道歩きが4km弱あるので、6時間くらいかな?』と答える。

境目イチョウの南側に東に向かって四国のみちが続いている。

しばらくはこの道に沿って東に歩いて行く。

四国のみちの車道は中尾峠に向かっているが、途中で一旦右に橋を渡り、

川向の車道を歩いてい行く。(恐らく直進しても同じ場所に出るような気がする)

事前に読んだエントル山さんが縦走した際のレポートには、道の脇から川に架かる橋を渡るのだが

一本目の橋はスルーして、二本目の橋を渡る様にと書かれていたので、

その注意書き通りに二本目の赤錆びた橋を渡るとため池の堤に出た。

そしてため池の堤を渡って向かいに見える低い尾根に適当に取り付いて行く。

杉林の中を尾根に向かって登り、尾根に出た後東に尾根に沿って歩いて行くと県境にでた。

しばらくは里山らしい雰囲気の尾根道を進んで行く。

エントツ山さんのレポートには最初の三角点の北市場までが急登と書かれてあった。

あのエントツ山さんが急登と書いてあるのだからと覚悟はしていたが、

目の前には見上げるほどのかなりの角度で急登が立ちはだかっていた。

湿り気を含んだ土と落ち葉はとにかく足を滑らせる。道には以前はなかったであろう

登山用のロープが張られていて、途中からはそのロープを頼りに登って行く。

最初の急登を何とか登りきるとウバメカシの尾根道になった。

これで急登は終わり?かなと一旦油断させてくれるが、そうは問屋が卸さなかった。

花崗土が固まった尾根を過ぎ、比較的緩やかな道を進んで行くと

道の脇に『縦走路』と書かれた手書きの札が掛けられていた。

この札は今まであった『阿讃縦走路』や『讃岐山脈縦走路』の札とも違う

意外と真新しい札だった。ここでふとした事が頭をよぎる。

先ほどの急登の登山用ロープといい、この案内札といい、最近このルートを

地元の人ではなくどこかの団体が整備したのでは?という疑問だった。

そうするとひょっとしたらあのとんでもないイバラの藪も手を入れているかも

しれないという甘い考えが浮かんできた。

そんなことを考えながら歩いていると、また次の急登が始まった。

急登は登りきったと思わせて、またさらに続いて行く。

ロープの掛っていない場所では、中央部はとても登れるような状態ではなく、

木々のある端に寄って木の幹や枝に掴まりながら登って行く。

北市場の三角点の手前でまた一旦緩やかになり、そしてまた最後の急登となった。

ここさえ乗り切ればと思いながら何とか登りきる。

今回のこのコースをエントツ山さんは中山峠から一気に歩いてきて、

最後になってこの急登で『もうヘロヘロ!』と音を上げていたが、

確かに15km以上歩いてしかも縦走用の重いザックを背負ってこの急登。

あのエントツ山さんが弱音を吐いたのがよく分った。

軽装の私たちでさえこの急登は堪えた。あの四国三大急登と言われた

相栗峠の急登よりもキツイかもしれない。

その長~い急登が終わると、やっと四等三角点 北市場 564.1mに着いた。

ここからは鵜峠まで県境は尾根を辿っているので、

ちょっとしたアップダウンが続く程度だろうとこの時点では軽く考えていた。

しかし今回はここからもけっこうな急登と急坂下りのアップダウンとなる事をまだ知らずにいた。

北市場の三角点からは一旦下りが続いて行く。猪が掘り返した様な跡のある坂は、

落ち葉と表土が柔らかく滑りやすいうえに、足が沈み込んでけっこう足に負担がかかる。

道は自然林の尾根から次第にヒノキの人工林の尾根になり、下り坂は続いて行く。

491mの標高点の手前で北市場の三角点との最低鞍部になったが、

道の左右には道らしき跡がある。徳島側の奥日開谷からの谷筋に

地形図では途中まで破線が続いているので、ここまで繋がっているのかもしれない。

峠らしき?鞍部から491mの標高点を過ぎまた道が一旦緩やかになると、

北に木々の間から見覚えのある三角の形をした笠ケ峰が見えた。

道の脇の木にはこれも時々見かける、木の株を輪切りにした縦走路の案内札が掛かっている。

尾根道の北側には地形図にも載っている林道が見えると、

また急登が始まる。おそらく50m前後の標高差だろうけどボディブローのように堪えてくる。

そのボディブローの様ないやらしい急登が終わると四等三角点 定久 578.1mに着いた。

今回のこの区間は山頂はなく、当然YAMAPの山頂ポイントもない。

唯一三角点と標高点だけが歩いていてのポイントの印となる。

定久の三角点からは一旦下って小さくアップダウンが続く。

ゲームのキャラクターに出てきそうな丸い亀のような可愛らしい石の横を通る。

すると尾根道は一旦林道と合流したような形になった。

ここでもエントツ山さんのレポートが役に立った。

エントツ山さんはここで安易に林道に降りてしまい、そのまま林道を歩いて行くと、

どんどん縦走路とは離れてしまって、修正するのに道のない場所を這い上がったと書いてあった。

尾根には縦走路の案内札が掛かっていたが、エントツ山さんが歩いた時には

恐らくその札はなく、尾根の道は小さな松の木が塞ぐような形になっていて、

林道へ降りてしまうのは納得ができる。ただ今回は事前学習のお陰でその松の木を掻き分け

進んで行くと、しばらくは尾根に沿って下に林道が見えていたが、

やはり次第に尾根道と林道は離れていっていた。

そして鞍部からはまた急登が始まっていく。

前を歩く奥様たちが地面を見て『これは人が歩いた跡かな?』と話をしている。

道には猪が掘り返した跡があるが、それとは別に足を滑らせたような跡がある。

ここでも一旦登りきったと安堵したあとに、さらにいやらしく急登が続いている。

今までずっとブログを書いてきて、出来るだけタテの写真は使わないように

撮らないようにしてきたが、今までになくタテ使いの写真ばかりになっているのは

今回のコースはとにかく急登が多いと言う事だ。

急登の土が柔らかいのは、イノシシがそこら中掘り返しているのを見ればわかる。

踏む込むと沈んで行く柔らかい斜面はとにかく歩きづらい。

すると前を登っている二人から声が上がった。『キャー、イノシシ!』

ルリちゃんは五頭位の家族連れ。あっちゃんはその最後の一頭が

逃げていくのを目にしたと騒いでいる。以前から『鹿や猿は見た事があるけど、

イノシシだけは見た事がない』と言っていた奥様たち。ただ今回は逃げてくれたから

良かったものの、普通はあまりお目にかかりたくはない。

この時期の子供連れのイノシシにはとにかくお会いしない方がいい。

先ほど二人が人が滑った跡?かなと言っていた跡も、

やはりイノシシが足を滑らせた跡だった。

そうなのだ、イノシシさえ足を滑らせるほどの急登なのだ。

その急登が終わると南に向いて続いていた県境は、このイナバウワーの様な木の場所で

大きくカーブを描くようにして、一旦北に振って下り坂となる。

道の北側には木々の間から福栄地区と星越峠の奥には大内町の市街地が薄く見えた。

先ほどの急登を登りきった所で丁度12時だった。

『あらもう12時ね!』とあっちゃんと言うので、『12時丁度にお昼ご飯でなくても

いいでしょ!』と言うと少し不満気な顔をしていたので、

そろそろ『お腹が空いた!』と騒ぎだすと思い、風の当たらない場所を探していた。

天気予報では午後から晴れマークがついていたが、いっこうに晴れそうな雰囲気がなく

木々の疎らな場所では、吹き抜けていく風がとにかく冷たい。

陽は当たらないが南側のヒノキの林の中なら風も当たらなそうだ。

道の脇へと逸れて腰を降ろしてお昼にする。

お昼ご飯の場所からまた下り、そして登り返すと右に上畑山への札が掛かっていた。

上畑山は地形図では754.7mの三角点のある場所。

その分岐の札がある場所からは少しづつ高度を下げて行く。尾根の幅も広く歩きやすい。

疎らな木々の間からはいよいよ虎丸山が見え始めた。

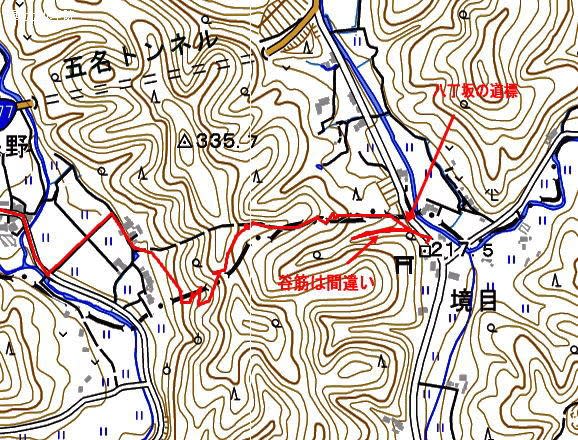

途中の659mの標高点には説明書きをして札が掛かっていた。

その説明書きの横には『二等三角点 上畑山』と書かれているが、

その表記は間違いだとわざわざ書いてある。

659mの標高点からはしばらく行くと高平山への分岐になる。

ただ以前歩いた高平山もイバラの藪が酷かった記憶がある。

少しづつ高度は下げてはいるが、それでも短めだが急登が時々現れる。

道も先ほどから次第に幅が狭くなり、荒れ始めた。

611mの標高点でも急登が現れ、標高点を越えると今度はかなりの急坂の下りとなる。

この急坂は木の生えていない道の真ん中をまともに下れない。

道の脇の木々に掴まりながら下って行くが、それでも立っていられなくなって

たまらずルリちゃんは尻シェード。

写真ではまず伝わらないが、かなりの角度の急坂だった。

その急坂を下りきると丁度鵜ノ田尾トンネルの上部の尾根になった。

そこから573mの標高点までは緩やかな登坂。

標高点の手前で南東に今日初めて遮るもののない眺望があった。

そしていよいよ今日の懸案だったイバラ藪の場所となる。

その為に、今日はトゲで引掛けてたりしても良いように古い上着を着てきた。

ただその思惑は結果うれしい誤算となった。ここまでの間で、どこかの団体が整備していないか

あわよくばと考えたのが大正解!尾根のイバラの藪を避ける様にしてテープが付いている。

そのテープを目印に進んで行くと、道の北側の植林地の中を通り、

さらに萱原になると萱が刈られていた。

以前に悶絶したあの藪は何だったんだろうと思う位に歩きやすくなっていた。

散々脅かしていた奥様たちも拍子抜けした様子だった。

最後に少しだけ羊歯の中の道を抜けると、あとはどんどん下るだけ。

455mの標高点の辺りでは、更に南の眺望が開け、その内に見覚えのある峠道に飛び出した。

以前にイバラの藪で散々苦労した時はこの峠に着いた時は随分と安堵したが、

今日はさほど苦労せずに歩けたので、そこまでの感慨深さはなかった。

ここからは今朝車を停めた場所までの4km弱の下道歩きが残っている。

以前歩いた時は峠から北に下道を歩いたが、途中で道は崩落していて

その形が残っていないほど酷かったが、南側の道は意外ときれいに整備されていた。

それでも最後にアスファルト道を歩くのは疲れる。その気を紛らわすように

三人でくだらない話をしながら歩いて行くと、1時間弱で車を停めた

国道318号線に飛び出した。この道の入り口にはチェーンが張られ

通行止めの掲示板があり、その内容は車両も歩行者も通行禁止と書かれていた。

今回は歩いた後に気が付いたと言う事でご勘弁!

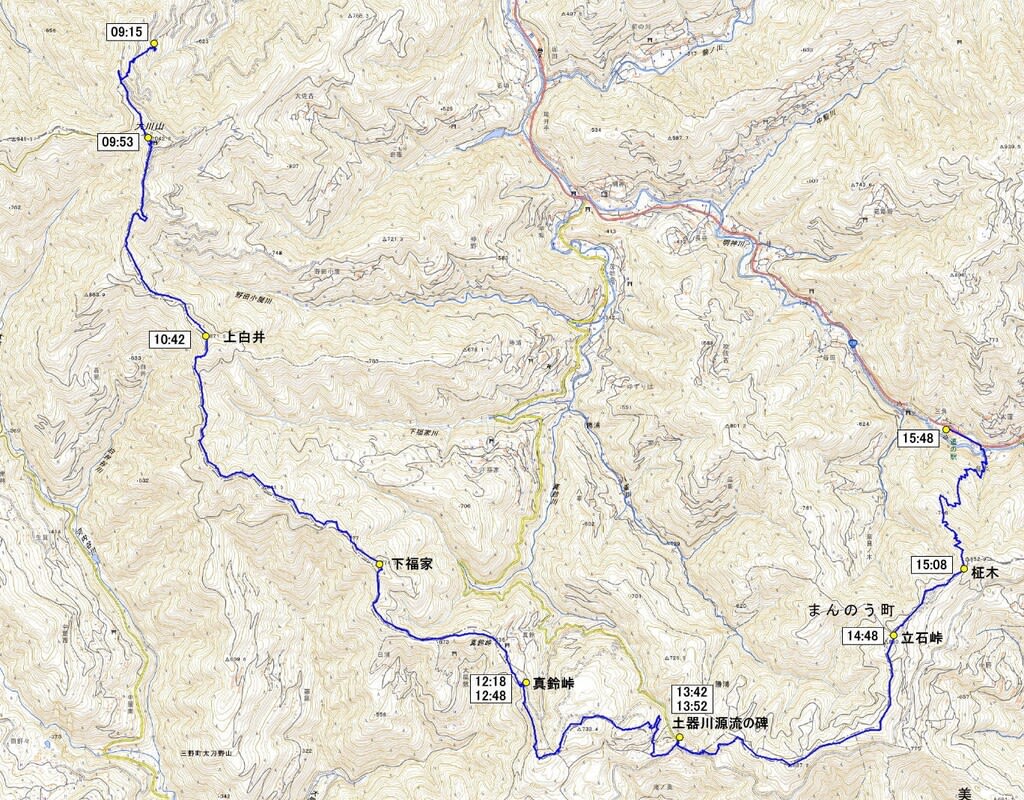

行動時間6時間20分。沿面距離15.6km(内下道約5km)

予想以上に急登が続いて、今までの阿讃縦走路の中では一番厳しい区間だったかもしれない。

さすがの奥様たちも今日は疲れたご様子だ。

次週はこの鵜峠までまた下道を登り、そこからが縦走路のスタートとなる。

今回同様に余分に1時間近く時間がかかり、しかも歩行距離は過去最高に

なるかもしれない。ただ今回の区間で、距離と共に高度差が足に堪えるのがよく分った。

出来るならば次回は上り下りが少ないようにと願いながら帰路についた。

今日のトラック

今日の標高グラフ

今日の3Dトラック

今日はその残りのコースの山場となるだろう境目から鵜峠を歩いてきた。

先週の中山峠から境目まではほとんど車道歩きとなったが、

今回の境目から東は、一旦山に取り付くと鵜峠まではエスケープルートがない。

以前、独りでこの東讃の阿讃縦走を歩いていた時には、ピストンか周回で

線を繋いでいたが、この鵜峠から境目までが周回するには下道歩きの距離がありすぎて、

どうにも計画が立てられず中断していた区間だった。

更には高平山から鵜峠まで周回した時に、鵜峠の手前で

酷いイバラの藪に閉口した記憶がある。ただ今回は奥様たちの車をデポ出来るので、

周回ではなく縦走が可能となり、残りはイバラの藪だけが課題となった。

奥様たちにも事前にその話をして、イバラの藪で服が破れないように、

それなりの服装で来てくださいと伝えて、先ずは鵜ノ田尾トンネル南側の

トイレのある休憩所に集合し一台をデポ。もう一台で先週のスタート地点になった

境目まで移動して9時過ぎにスタートする。『今日はどれくらいかかるかな?』と奥様たち。

『鵜峠からデポした場所までの下道歩きが4km弱あるので、6時間くらいかな?』と答える。

境目イチョウの南側に東に向かって四国のみちが続いている。

しばらくはこの道に沿って東に歩いて行く。

四国のみちの車道は中尾峠に向かっているが、途中で一旦右に橋を渡り、

川向の車道を歩いてい行く。(恐らく直進しても同じ場所に出るような気がする)

事前に読んだエントル山さんが縦走した際のレポートには、道の脇から川に架かる橋を渡るのだが

一本目の橋はスルーして、二本目の橋を渡る様にと書かれていたので、

その注意書き通りに二本目の赤錆びた橋を渡るとため池の堤に出た。

そしてため池の堤を渡って向かいに見える低い尾根に適当に取り付いて行く。

杉林の中を尾根に向かって登り、尾根に出た後東に尾根に沿って歩いて行くと県境にでた。

しばらくは里山らしい雰囲気の尾根道を進んで行く。

エントツ山さんのレポートには最初の三角点の北市場までが急登と書かれてあった。

あのエントツ山さんが急登と書いてあるのだからと覚悟はしていたが、

目の前には見上げるほどのかなりの角度で急登が立ちはだかっていた。

湿り気を含んだ土と落ち葉はとにかく足を滑らせる。道には以前はなかったであろう

登山用のロープが張られていて、途中からはそのロープを頼りに登って行く。

最初の急登を何とか登りきるとウバメカシの尾根道になった。

これで急登は終わり?かなと一旦油断させてくれるが、そうは問屋が卸さなかった。

花崗土が固まった尾根を過ぎ、比較的緩やかな道を進んで行くと

道の脇に『縦走路』と書かれた手書きの札が掛けられていた。

この札は今まであった『阿讃縦走路』や『讃岐山脈縦走路』の札とも違う

意外と真新しい札だった。ここでふとした事が頭をよぎる。

先ほどの急登の登山用ロープといい、この案内札といい、最近このルートを

地元の人ではなくどこかの団体が整備したのでは?という疑問だった。

そうするとひょっとしたらあのとんでもないイバラの藪も手を入れているかも

しれないという甘い考えが浮かんできた。

そんなことを考えながら歩いていると、また次の急登が始まった。

急登は登りきったと思わせて、またさらに続いて行く。

ロープの掛っていない場所では、中央部はとても登れるような状態ではなく、

木々のある端に寄って木の幹や枝に掴まりながら登って行く。

北市場の三角点の手前でまた一旦緩やかになり、そしてまた最後の急登となった。

ここさえ乗り切ればと思いながら何とか登りきる。

今回のこのコースをエントツ山さんは中山峠から一気に歩いてきて、

最後になってこの急登で『もうヘロヘロ!』と音を上げていたが、

確かに15km以上歩いてしかも縦走用の重いザックを背負ってこの急登。

あのエントツ山さんが弱音を吐いたのがよく分った。

軽装の私たちでさえこの急登は堪えた。あの四国三大急登と言われた

相栗峠の急登よりもキツイかもしれない。

その長~い急登が終わると、やっと四等三角点 北市場 564.1mに着いた。

ここからは鵜峠まで県境は尾根を辿っているので、

ちょっとしたアップダウンが続く程度だろうとこの時点では軽く考えていた。

しかし今回はここからもけっこうな急登と急坂下りのアップダウンとなる事をまだ知らずにいた。

北市場の三角点からは一旦下りが続いて行く。猪が掘り返した様な跡のある坂は、

落ち葉と表土が柔らかく滑りやすいうえに、足が沈み込んでけっこう足に負担がかかる。

道は自然林の尾根から次第にヒノキの人工林の尾根になり、下り坂は続いて行く。

491mの標高点の手前で北市場の三角点との最低鞍部になったが、

道の左右には道らしき跡がある。徳島側の奥日開谷からの谷筋に

地形図では途中まで破線が続いているので、ここまで繋がっているのかもしれない。

峠らしき?鞍部から491mの標高点を過ぎまた道が一旦緩やかになると、

北に木々の間から見覚えのある三角の形をした笠ケ峰が見えた。

道の脇の木にはこれも時々見かける、木の株を輪切りにした縦走路の案内札が掛かっている。

尾根道の北側には地形図にも載っている林道が見えると、

また急登が始まる。おそらく50m前後の標高差だろうけどボディブローのように堪えてくる。

そのボディブローの様ないやらしい急登が終わると四等三角点 定久 578.1mに着いた。

今回のこの区間は山頂はなく、当然YAMAPの山頂ポイントもない。

唯一三角点と標高点だけが歩いていてのポイントの印となる。

定久の三角点からは一旦下って小さくアップダウンが続く。

ゲームのキャラクターに出てきそうな丸い亀のような可愛らしい石の横を通る。

すると尾根道は一旦林道と合流したような形になった。

ここでもエントツ山さんのレポートが役に立った。

エントツ山さんはここで安易に林道に降りてしまい、そのまま林道を歩いて行くと、

どんどん縦走路とは離れてしまって、修正するのに道のない場所を這い上がったと書いてあった。

尾根には縦走路の案内札が掛かっていたが、エントツ山さんが歩いた時には

恐らくその札はなく、尾根の道は小さな松の木が塞ぐような形になっていて、

林道へ降りてしまうのは納得ができる。ただ今回は事前学習のお陰でその松の木を掻き分け

進んで行くと、しばらくは尾根に沿って下に林道が見えていたが、

やはり次第に尾根道と林道は離れていっていた。

そして鞍部からはまた急登が始まっていく。

前を歩く奥様たちが地面を見て『これは人が歩いた跡かな?』と話をしている。

道には猪が掘り返した跡があるが、それとは別に足を滑らせたような跡がある。

ここでも一旦登りきったと安堵したあとに、さらにいやらしく急登が続いている。

今までずっとブログを書いてきて、出来るだけタテの写真は使わないように

撮らないようにしてきたが、今までになくタテ使いの写真ばかりになっているのは

今回のコースはとにかく急登が多いと言う事だ。

急登の土が柔らかいのは、イノシシがそこら中掘り返しているのを見ればわかる。

踏む込むと沈んで行く柔らかい斜面はとにかく歩きづらい。

すると前を登っている二人から声が上がった。『キャー、イノシシ!』

ルリちゃんは五頭位の家族連れ。あっちゃんはその最後の一頭が

逃げていくのを目にしたと騒いでいる。以前から『鹿や猿は見た事があるけど、

イノシシだけは見た事がない』と言っていた奥様たち。ただ今回は逃げてくれたから

良かったものの、普通はあまりお目にかかりたくはない。

この時期の子供連れのイノシシにはとにかくお会いしない方がいい。

先ほど二人が人が滑った跡?かなと言っていた跡も、

やはりイノシシが足を滑らせた跡だった。

そうなのだ、イノシシさえ足を滑らせるほどの急登なのだ。

その急登が終わると南に向いて続いていた県境は、このイナバウワーの様な木の場所で

大きくカーブを描くようにして、一旦北に振って下り坂となる。

道の北側には木々の間から福栄地区と星越峠の奥には大内町の市街地が薄く見えた。

先ほどの急登を登りきった所で丁度12時だった。

『あらもう12時ね!』とあっちゃんと言うので、『12時丁度にお昼ご飯でなくても

いいでしょ!』と言うと少し不満気な顔をしていたので、

そろそろ『お腹が空いた!』と騒ぎだすと思い、風の当たらない場所を探していた。

天気予報では午後から晴れマークがついていたが、いっこうに晴れそうな雰囲気がなく

木々の疎らな場所では、吹き抜けていく風がとにかく冷たい。

陽は当たらないが南側のヒノキの林の中なら風も当たらなそうだ。

道の脇へと逸れて腰を降ろしてお昼にする。

お昼ご飯の場所からまた下り、そして登り返すと右に上畑山への札が掛かっていた。

上畑山は地形図では754.7mの三角点のある場所。

その分岐の札がある場所からは少しづつ高度を下げて行く。尾根の幅も広く歩きやすい。

疎らな木々の間からはいよいよ虎丸山が見え始めた。

途中の659mの標高点には説明書きをして札が掛かっていた。

その説明書きの横には『二等三角点 上畑山』と書かれているが、

その表記は間違いだとわざわざ書いてある。

659mの標高点からはしばらく行くと高平山への分岐になる。

ただ以前歩いた高平山もイバラの藪が酷かった記憶がある。

少しづつ高度は下げてはいるが、それでも短めだが急登が時々現れる。

道も先ほどから次第に幅が狭くなり、荒れ始めた。

611mの標高点でも急登が現れ、標高点を越えると今度はかなりの急坂の下りとなる。

この急坂は木の生えていない道の真ん中をまともに下れない。

道の脇の木々に掴まりながら下って行くが、それでも立っていられなくなって

たまらずルリちゃんは尻シェード。

写真ではまず伝わらないが、かなりの角度の急坂だった。

その急坂を下りきると丁度鵜ノ田尾トンネルの上部の尾根になった。

そこから573mの標高点までは緩やかな登坂。

標高点の手前で南東に今日初めて遮るもののない眺望があった。

そしていよいよ今日の懸案だったイバラ藪の場所となる。

その為に、今日はトゲで引掛けてたりしても良いように古い上着を着てきた。

ただその思惑は結果うれしい誤算となった。ここまでの間で、どこかの団体が整備していないか

あわよくばと考えたのが大正解!尾根のイバラの藪を避ける様にしてテープが付いている。

そのテープを目印に進んで行くと、道の北側の植林地の中を通り、

さらに萱原になると萱が刈られていた。

以前に悶絶したあの藪は何だったんだろうと思う位に歩きやすくなっていた。

散々脅かしていた奥様たちも拍子抜けした様子だった。

最後に少しだけ羊歯の中の道を抜けると、あとはどんどん下るだけ。

455mの標高点の辺りでは、更に南の眺望が開け、その内に見覚えのある峠道に飛び出した。

以前にイバラの藪で散々苦労した時はこの峠に着いた時は随分と安堵したが、

今日はさほど苦労せずに歩けたので、そこまでの感慨深さはなかった。

ここからは今朝車を停めた場所までの4km弱の下道歩きが残っている。

以前歩いた時は峠から北に下道を歩いたが、途中で道は崩落していて

その形が残っていないほど酷かったが、南側の道は意外ときれいに整備されていた。

それでも最後にアスファルト道を歩くのは疲れる。その気を紛らわすように

三人でくだらない話をしながら歩いて行くと、1時間弱で車を停めた

国道318号線に飛び出した。この道の入り口にはチェーンが張られ

通行止めの掲示板があり、その内容は車両も歩行者も通行禁止と書かれていた。

今回は歩いた後に気が付いたと言う事でご勘弁!

行動時間6時間20分。沿面距離15.6km(内下道約5km)

予想以上に急登が続いて、今までの阿讃縦走路の中では一番厳しい区間だったかもしれない。

さすがの奥様たちも今日は疲れたご様子だ。

次週はこの鵜峠までまた下道を登り、そこからが縦走路のスタートとなる。

今回同様に余分に1時間近く時間がかかり、しかも歩行距離は過去最高に

なるかもしれない。ただ今回の区間で、距離と共に高度差が足に堪えるのがよく分った。

出来るならば次回は上り下りが少ないようにと願いながら帰路についた。

今日のトラック

今日の標高グラフ

今日の3Dトラック