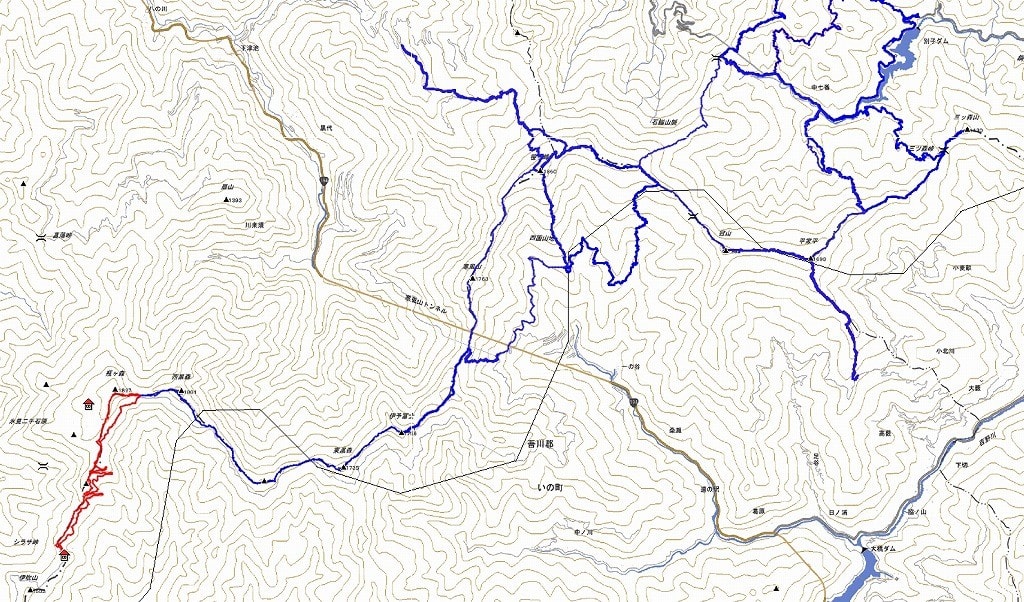

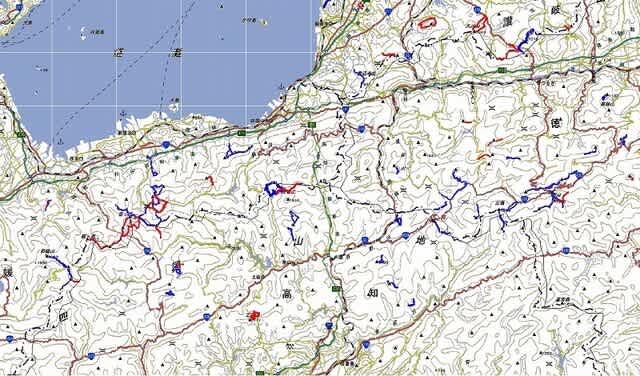

今週は線で繋ぐ山歩きを再開。というよりは苦肉の策でコースを決定。

まずルリちゃんが水曜日にWOC登山部に参加する事になり、

あっちゃんはというと今週の水曜日は私用で山に行けない。

それでも山を歩きたいと言うので、取りあえず木曜日に予定を変更した。

そしてルリちゃんが前日の疲れが残って参加できなくても、ルリちゃんが歩いた事のある

コースで、あっちゃんが歩いた事のない山なら抜け駆けにならずに済む。

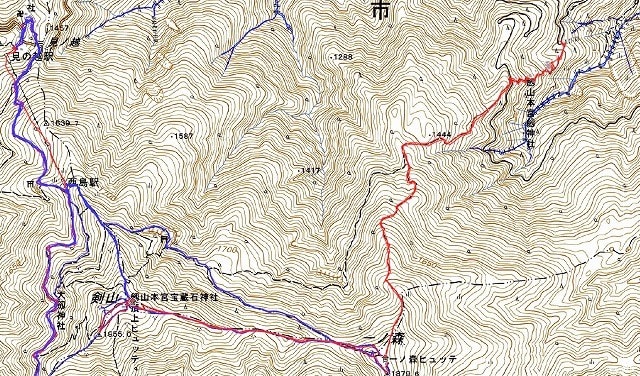

色々考えた結果、線で繋ぐ山歩きのルート上にある山で土佐矢筈山に白羽の矢を当てた。

WOC登山部では土小屋から二の森まで歩く予定だったので、

往復14km歩いた翌日にルリちゃんがまた歩くのはしんどいかなと思っていたら、

天候が悪くて弥山までで戻ってきたので、疲れも残っていないと言う事で、

ルリちゃんも参加する事になり。いつもの様に奥様ふたりとへっぽこリーダーの三人での山行になった。

前日の石鎚山のガスと強風の話を聞いていたので、果たして今日はどうだろうか?と

思っていたが、曇り空だが何とか天気は持ちそうな感じがした。

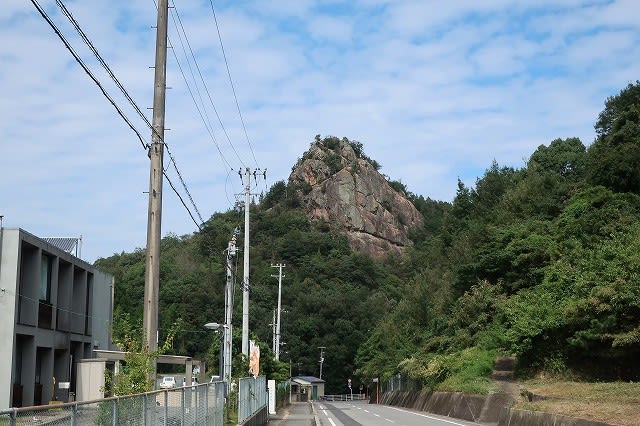

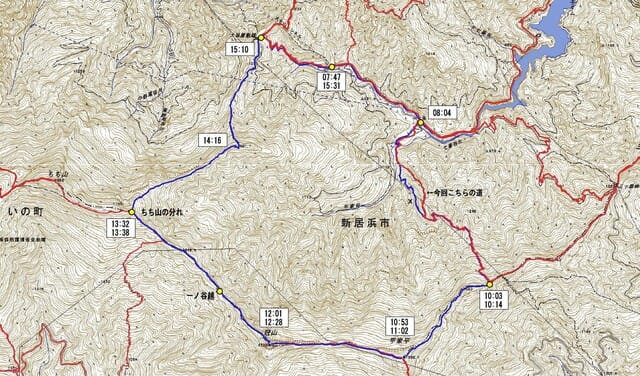

財田町の道の駅で待ち合わせをした後。32号線、439号線と車を走らせ、

約2時間で京柱峠に着いた。やはり空一面雲に覆われていたが、幸い風はほとんどなく

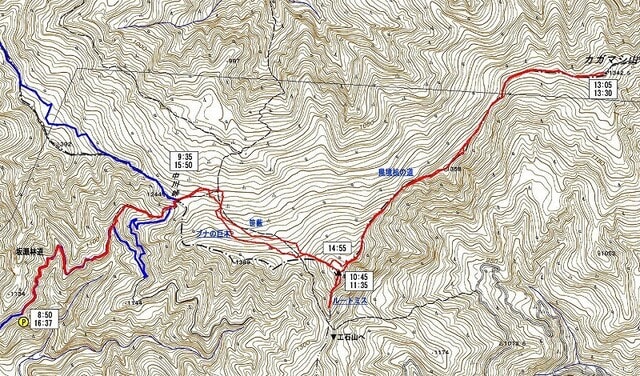

車を降りると少し肌寒い程度だった。身支度をして9時35分にスタートする。

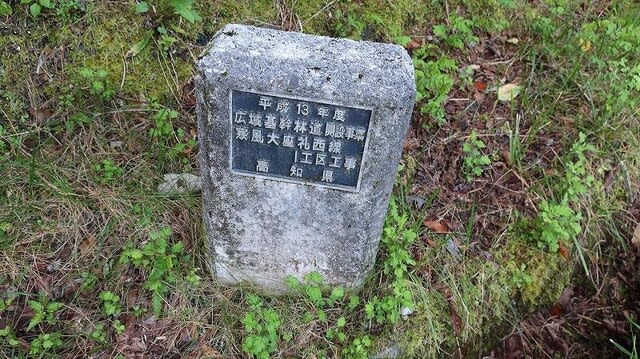

峠から東に林道を少し歩くといつもは萱原への取りつきとなるのだが、

その萱原の上を歩く尾根への道が新しくできていた。

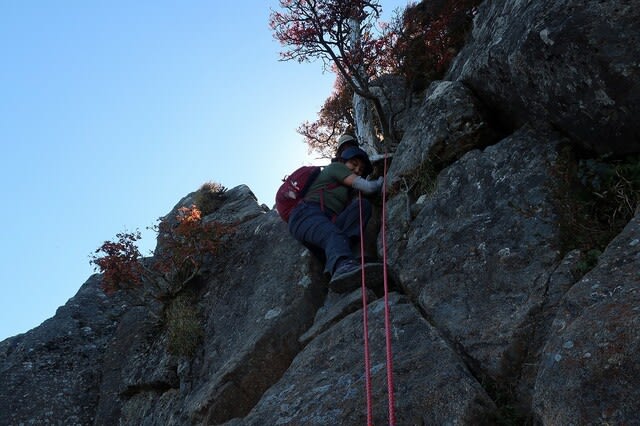

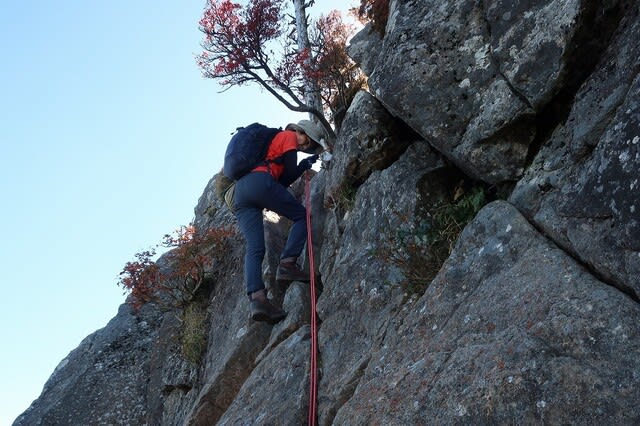

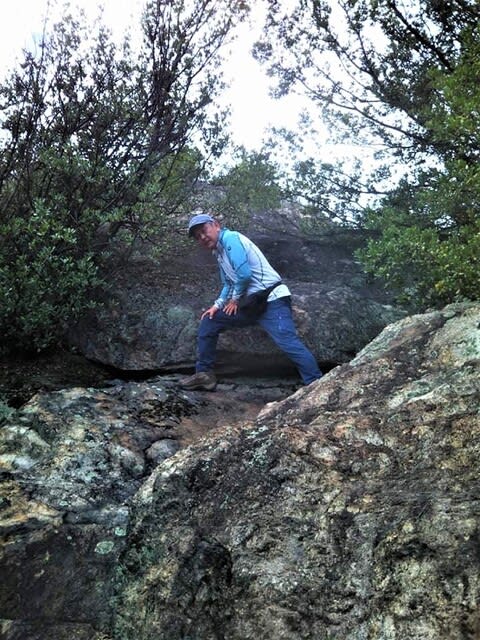

しばらくは杉林の中を歩いて行くと、直ぐにこのコースの名物?の三段急登となる。

けっこうな斜度の坂道に、奥様たちのペースも上がらない。

1段目は逆L型の岩の横を通り、登りきると少しだけ平らな場所に出る。

そして露岩が現れると最後の三段目の急登。

その急登を登りきると原生林の分岐に着いた。

その道標に従って分岐を右に折れブナやミズナラの原生林へと進んで行く。

林床は落ち葉で赤く染まっているが、ブナの黄葉や他の木々の紅葉もまだのような感じがした。

緩斜面の原生林を過ぎ広い支尾根に出ると小さな祠とモミ千本の標識。

ここから道の両側にモミの林が続いていく。

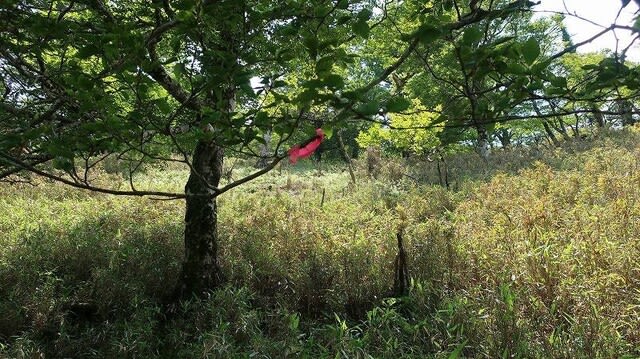

モミ林を抜けると足元に笹が目立ち始め、小桧曽山との分岐の手前の笹原に出た。

南東には大きな電波塔で直ぐに同定できる梶ケ森。

奥様たちは『石鎚山が見える!』と騒いでいる。そして反対側にはこれも同定しやすい天狗塚と牛の背。

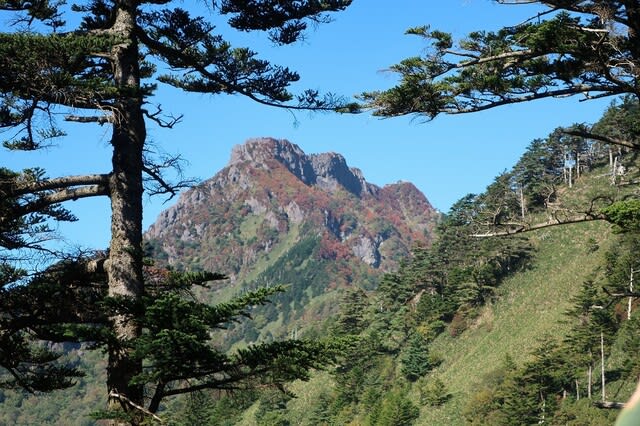

笹原から分岐に出ると今度は東側の眺望が広がっていた。広大な笹原と稜線の奥に土佐矢筈山が見える。

まずは小桧曽山に歩いて行く。ここからは先週歩いた一ノ森から槍戸山のように

稜線上に白骨林が点在する道。ただ一旦下って登り返すと直ぐに小桧曽山に着いた。

小桧曽山は山頂と言うよりは小ピークといった感じ。南に目をやると、太平洋と雲の間に

室戸岬の半島が薄く続いているのが確認できた。土佐矢筈山の左に天狗塚、右には綱附森が見える。

三角点は二等三角点笹そして今日一つ目のYAMAPのポイント。

ここで行動食を口に入れ、折り返して次の土佐矢筈山へと向かう。

先ほどの分岐から少し登り歩いて行くと、ニセ小桧曽山と呼ばれるピーク。

こちらは1554mほどの標高。先ほどの三角点が1524mなので、果たしてどちらが本物の小桧曽山なのか。

高知側から見るとこのピークが山頂に見えるので、このニセ小桧曾山こそ本物だと言う人もいる。

ニセ小桧曽山からは広い尾根の笹原道が続いていく。今日は天狗塚が随分近くに見える。

するとあっちゃんが『天狗塚まで歩く?』と。奥様、冗談はおやめください。

一旦下って行くと野球のグランド位の広さの笹原。さらに奥にも笹原が続いている。

更に下ると土佐矢筈山の尾根の手前の笹原になる。その尾根の取付きは少し樹林帯になっているが、

後はほとんどが笹。まさに笹・笹・笹の天国!

樹林帯では足元に少し枯れかかったアザミがまだ花を咲かせていた。

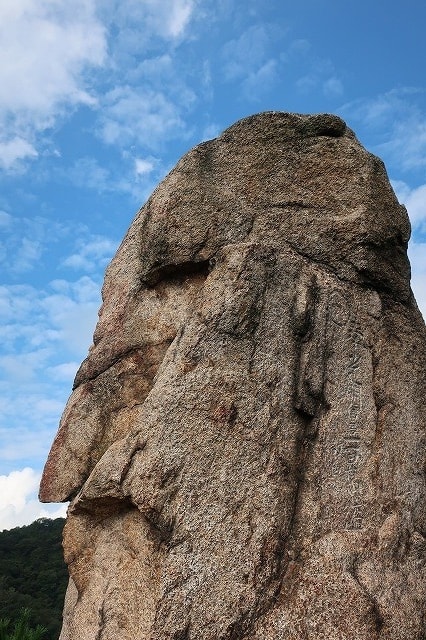

その樹林帯を抜け、少し左に巻きながら登って行くと途中にゴリラの木がある。

遠目に見るとオッパイもある様に見えるのでメスゴリラ?その横に並んだメス〇〇。

左に巻いた道から稜線を乗り越えると、いよいよ土佐矢筈山の山頂が見える。

あっちゃんが『あの道が、矢筈峠からの道?』と指さし聞いてくる。

ここまで来る途中、線で繋ぐ山歩きのここから先は次が綱附森になり、

その次が天狗塚ですと説明していた。綱附森は矢筈峠が登山口となり、香川からは結構遠い。

そしてその矢筈峠から土佐矢筈山の往復は2時間程度なので、どうしても中途半端な距離になる。

さてさてどうしたもんかと話をしていたのだ。

矢筈峠への分岐の道標を過ぎると、土佐矢筈山山頂に着いた。

時間は丁度12時。京柱峠から2時間25分。

山頂からは天狗塚や三嶺そして綱附森が見渡せる。

高ノ瀬から石立山そして太平洋へと続く峰々。

お昼ご飯を食べている間、あっちゃんから提案があがった。線で繋ぐには矢筈峠からここまでの

2時間を消化しないといけない。ただ今日このまま矢筈峠を往復するには時間が足りないので、

途中まで降りて引き返すことで、少しは次の消化時間を短縮できるというのだ。

『ん~ん~。奥様なかなかいいアイデアです!』

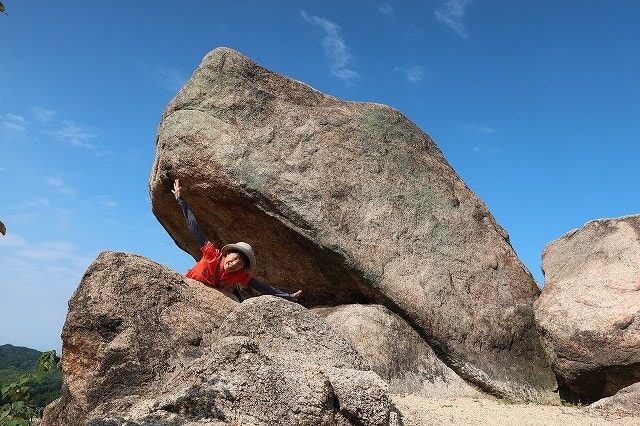

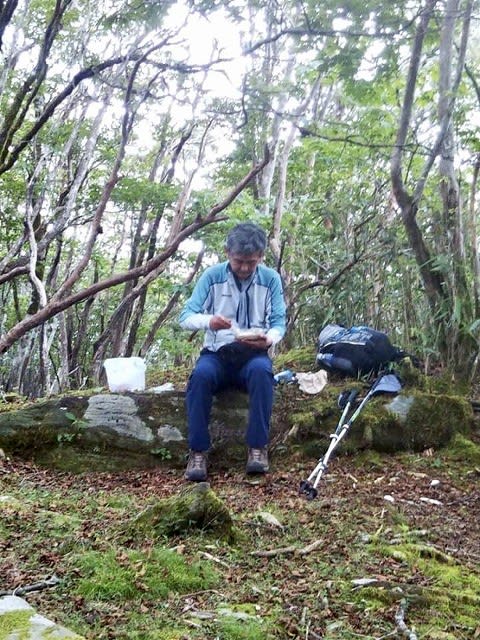

それではと記念撮影していたらルリちゃんが『リーダーの顔の皺が酷いので後で修正するように』と指示が来た。

あとで確認して見ると、確かに顔中皺だらけだ。ついでにお腹周りも気になる。

写真を撮った後さっそく分岐から矢筈峠へと下って行ってみる。

山頂からの尾根の先を左に回り込み道は続いている。

足元が背の低い笹の急坂を下って行くと、比較的緩やかな樹林帯の道になる。

打合せでは20分ほど下った所で引き返すことになっていたが、樹林帯の中では

次に登って来た時の目印になるようなものがない。丁度、南側が開けて幹が折れた太い木があった。

まだ20分は経過していないが、このまま樹林帯の中を降りて目印となるようなものが無かったら、

矢筈峠まで降りてしまいそうなので、ここを次の折り返し地点として引き返す。

さてここからは予定になかった登り返し。なかなかの急登に息が切れる。

山頂の東側から西側に回り込むと分岐から広がる笹の斜面に不思議な模様が見える。

薄緑の笹原の所々に黄色く円形になった笹。まるでミステリーサークルようだ。

一面でなく所々に点在する円。どうしたらこんな風になるのだろうか?

分岐まで戻ると、後は多少のアップダウンはあるが平坦な道とほぼ下りになる。

ここまで来るとへっぽこリーダーも気持ちが楽になる。

今日は生憎の一日中曇り空。晴れて青空の下なら最高だったけれど、

それでもこの四国随一の笹原はどの季節に来ても何度来ても飽きない。

ここにきて奥様たちがYAMAPのペースを気にしてスピードアップしてきた。

『奥様~!お待ちくだせい・・・・・!』よく見るとこの辺りの笹原にもミステリーサークルが見える。

モミ千本の分岐から右に折れて往路と違う道を下って行く。原生林コースと同じように

割と広めの尾根に迷わないようにテープを見ながら歩いて行く。

原生林コース分岐からは三段の急坂。『こんな急なとこ登って来たんやな~』とルリちゃん。

小桧曽山分岐から京柱峠までのコースタイムは70分。時間は14時10分。

奥様たちは15時までに戻るわよ!と言いながら、更にスピードを上げ下って行った。

70分のところを予定通り50分で降りてきた。峠のベンチに腰掛け登山靴を脱ぎ、

先週と同じように復活したコーヒータイムで雑談。タイムも平均の110~130%

となり奥様たちも満足げな様子。

今月は線で繋ぐ山歩きはお休みして、紅葉狩り月間の予定だったが、

予定を変更した結果、京柱峠から土佐矢筈山とその先少しだけ繋がった。

今週は急に冷え込んできた。歩行中は汗がでて暑いが、稜線に出て風が当たると急に寒くなる。

服装もよく考えないと夏場の様にはいかなくなってきた。

来週は奥様たちのリクエストで御来光の滝を予定。何度行ってもあの最後の

急登が苦手なコースだが。10月最後の紅葉狩りの締めとしては外せない。

奥様たちに付いて行けるかへっぽこリーダーは眠れない日々が続いていく。(笑)