今週は奥様たちは旅行会社の2泊3日のツアーで燕岳へ出かけて行った。『足の遅いへ

っぽこリーダーは、置いてきぼりにされたの?』とある人に揶揄されたが、ツアーバス

での長時間の移動は性に合わないし、この時期3日間休みを取りづらい。まぁ奥様たち

がお帰りになったら土産話でも聞くことにしよう。

と言うことで今週は独りでどこに出かけようかと考えていたら、WOC登山部のFBに

『剣山本宮山頂大祭に行きましょう!』と案内が出ていたのを思い出した。そう言えば

剣山にはもう何十回も登っているけれど、この大祭を見た事が一度もない。剣山なら勝

手知ったる山なので独り歩きも心配ないし、当日は結構な人手になるだろうから不測の

事態が起こっても心配ない。心配なのは人出が多すぎて車を停める場所があるだろうか

だった。

見ノ越には8時に着いたが、すでに第一駐車場の方から停められずに引き返してくる車

が数台。それを見てすぐにハンドルを切って第二駐車場に向かうと、屋上は満車だった

のに、1階部分はまだほとんど車が停まっていなかった。すぐにWOC登山部のメンバ

ーに『今なら第二駐車場に停められますよ!』と電話したが、メンバーが30分以上遅

く来た時にはもうすでに遅しで、第二駐車場も満車になってたそうだ。

あまりにも空いていたので不安になって、後ろで身支度をしている女性に『すみません、

この駐車場は無料ですよね』と尋ねると『よく知らないけれどたぶん』と答えてくれた。

よく見ると女性の車は姫路ナンバーだった。

支度をして劔神社の石段を登って行くと脇にはカラフルな提灯が飾られてあって、祭り

の雰囲気を盛り上げていた。

神社の拝殿の横の神輿倉では、神主さんが何やら神輿の横で準備をしていたので『すみ

ません、写真を撮ってもいいですか?』と尋ねると『いいけど、顔は撮らないでね』と

言ったあと、『冗談、冗談』と仰った。

拝殿でお祈りをした後、御幣を潜って登山道を歩いて行く。登山道は昨日までの雨でまだ

足元が濡れている箇所がある。すぐに汗がでてくるがまだ気温が上がっていないせいか、

さほど暑さは感じない。

いつもなら登っていると下ってくる人と何人かはすれ違うのだが、さすがに今日は大祭、

山頂から降りてくる人の姿はなく、いつも以上に静かな道だ。しばらく歩くとリフトと

交差するトンネルが見えた。今日は8時から運転しているらしいが、登って行くリフト

はには大勢の人が乗っていた。

西島神社まで来ると神社の方から祝詞をあげる声が聞こえてきた。その神社の後ろの大

岩の横を通っていつもの定点観測、雲海荘を見上げる。

西島駅に着くと次々とリフトを降りてきた人たちで賑わっていた。三嶺に塔ノ丸、リフ

ト乗り場の横まで来ると丸笹山もきれいに見えた。

視線を下げると、さきほどの西島神社の大岩の上に人影が見える。涼しい風に乗ってそ

の大岩から笛の音色が聞こえてきた。

リフト乗り場の横では家族連れがどのコースを歩こうかと話し合っていた。その横を通

って刀掛けの松へと歩いて行く。刀掛けの松でも大勢の人たちが休憩していた。中には

大きなカメラを抱えた徳島新聞のクルー、そしてツアーの団体客がいた。その横の女性

のグループが『トンボに虫が止った』と騒いでいる。どれどれと見てみると確かにトン

ボに何かの虫が止っている。最近はやりの虫よけのオニヤンマのつもりだろうけど、ど

うも色が違う。『黄色が入っていないと・・・色が悪いね!』と言うと『そうなんですか

、安物はダメですね』と言いながらみんなでケラケラ笑っていた。

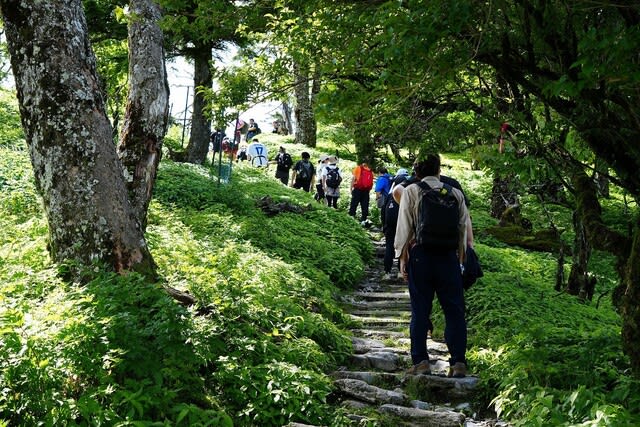

刀掛けの松からは行列ができていた。これじゃ~まるでどこかの山の様だと思いながら

登って行くと山頂ヒュッテの前に人垣が見えた。本宮宝蔵石神社の鳥居の前では登って

きた女性に『すみません、写真を撮ってもらえませんか』と声をかけられる。山頂なら

時々ある事だが、鳥居の下で頼まれるのは初めてだ。その下からは大きなお腹を抱えた

男性が何人か息切れしながら登ってきている。最近お腹の出っ張りが気になっている私

の3倍以上はありそうなお腹の大きさ。体重もみなさんそこそこありそうなので、そり

ゃしんどいだろうなと、自身の事は棚に置いているへっぽこリーダーだった。

宝蔵石神社の前は白装束の人たち、登山着の人そして普段着の人たちで賑わっていた。

ヒュッテの前に置かれていた神輿が、神事の為に移動していく。

すると宝蔵石神社の前は身動きが取れないほどの混雑となる。少しの隙間を狙ってヒュ

ッテの横の階段を上って東のテラスへと向かって行く。階段にも人・人・人。

東のテラスでもすでに位置取りをしている人たちがいた。と言うのも宝蔵石神社でご神

体を移した神輿が、このテラスへ向かって笹の斜面を登ってくるのだ。私は例大祭とい

うよりも、どちらかと言うとこの笹原を練り歩く『神輿渡御祭』が見たくて今日は来て

いたので、テラスの端で空いているスペースを陣取る。

宝蔵石神社での神事が始まってもまだ時間は1時間近くあった。ご神体を移した神輿が

戻ってきて、神輿に繋がれたロープを持って笹の斜面を登ってくる人の姿があっが、そ

れでもまだ時間は十分にある。すると後ろのテラスで何やら踊りが始まった。

そのうちに今度は阿波踊りを踊り始めた。笛に太鼓に三味線とどんどん賑やかになって

くる。それにつられてか、神事を見ようとやってくる人たちとも相まって、東のテラス

はますます人混みが増えてきた。

最後は踊り手と一緒になって見物客も踊り始めて、『これは例大祭の行事なの?』と思う。

まあ徳島県だし、いいか!

総踊りが終わる頃に笹原の下から『六根清浄』の掛け声が聞こえてくると、神輿が先導

する人のロープに引っ張られながら笹の斜面を登ってきている。

神輿の後ろを『箱笈』も一緒に登ってきている。神輿と箱笈はテラスには登らず、その

まま笹原を山頂へと進んで行く。その写真を撮りながらiphoneで動画を撮ろうとカメラ

バックから取り出そうとしたら、その拍子に片手に持っていた一眼レフをテラスの下に

落としてしまった。幸いバッテリー部分の蓋が取れてしまっただけで、大事には至らな

かったが、大山の三ノ沢をエントツ山さんに『今年中には一眼レフを落としてして修理に

出すだろう』とイヤな予言をされていただけに、ショックが大きい。

笹原を先導する天狗と幡持そしてロープを引っ張る人、神輿と箱笈を担ぐ人たちの行列

ができる。2年前地元の祭りで神輿を担いだが、街中を練り歩くだけでも大変だったの

に、足元の見えないしかも足元の悪い笹原をよく担いで歩けるもんだと感心をする。

山頂では神事が始まったが木道のベンチで『腹減った~』と言いながら弁当を広げている

WOC登山部のメンバーの横に座って、私も弁当を食べることにした。

そのうちに他のメンバーを一緒にベンチに腰掛けお弁当を広げ始めた。それにしても山頂

では厳かに神事が執り行われているというのに、私も含めて皆さん信仰心はなく、『神様よ

り団子』の人ばかりのようだ。

いつもは奥様たちと3人での記念写真だが、今日は久しぶりに大勢での写真となった。

『線で繋ぐシリーズ』を始めてからWOC登山部の団体での活動が縁薄くなったせいで、

知らない人も何人かいる中で、既知の人とは直ぐに世間話を始められる関係なのが嬉し

い。そして同じように暫くぶりでも変わらない秀麗な姿を見せてくれる次郎笈だった。

山頂から宝蔵石神社に向かう人と、そのまま下山する人に分かれて歩く。私は木道の途中

から、二度見の展望台へとメンバー4人と降りていく。丸笹山にはガスがかかり始めた。

刀掛けの松への道は恐らく下って行く人が大勢いるだろうを思っての事だったが、こちら

の道が予想通りすれ違う人もなく、二度見で休憩する人に会っただけだった。

山頂の喧騒とは違い、静かな静かな道。時々メンバーに話しかけるが思った以上にスピー

ドが上がって行く。そろそろ左膝が愚図ついてきた。

西島駅からは神社上の分岐から遊歩道への道を歩いて行く。ここの所下りではいつもこち

らの道を歩いて行く。行きの道とはまた違った雰囲気の周りの木々がお気に入りだ。前回

はシカも見かけたが、さすがに今日の人出ではシカも姿を現さない。

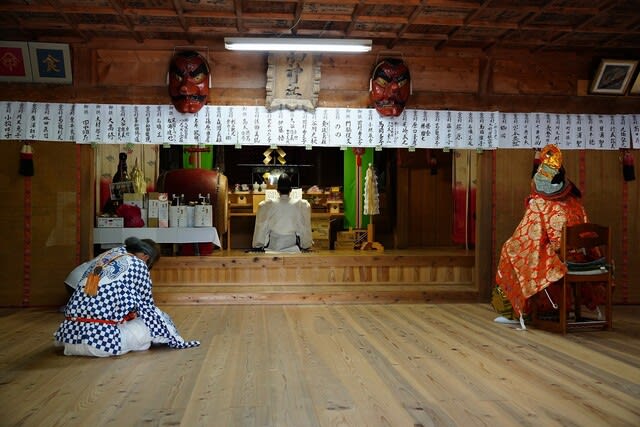

西島神社から遊歩道を遠回りしたが35分ほどで劔神社に着いた。神社の拝殿ではまた神

事が行われ、祝詞があげられていた。拝殿の前では山頂の神輿とは別の朝見かけたな神輿

が出番を待っていた。

平地の猛暑を他所に山ではまだ涼しい風が吹いていた。この後晴天が続けばそろそろ梅雨

明けしそうな雰囲気だ。夏本番、山も夏山モードへの切り替えで比較的標高の高い山へと

計画をたてないとな~と思いながらエアコン全開で車を走らせる。

。

。