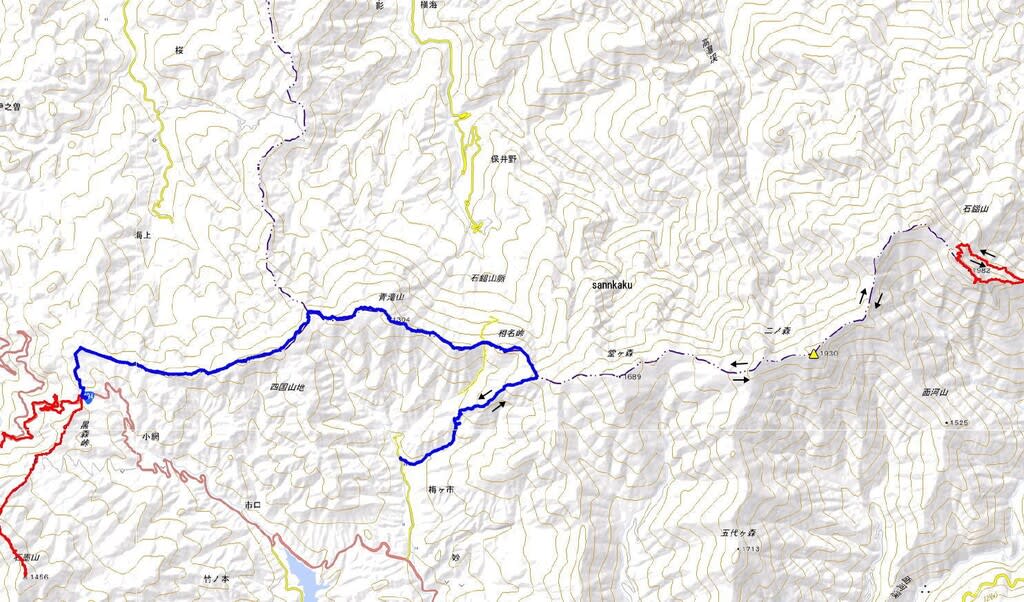

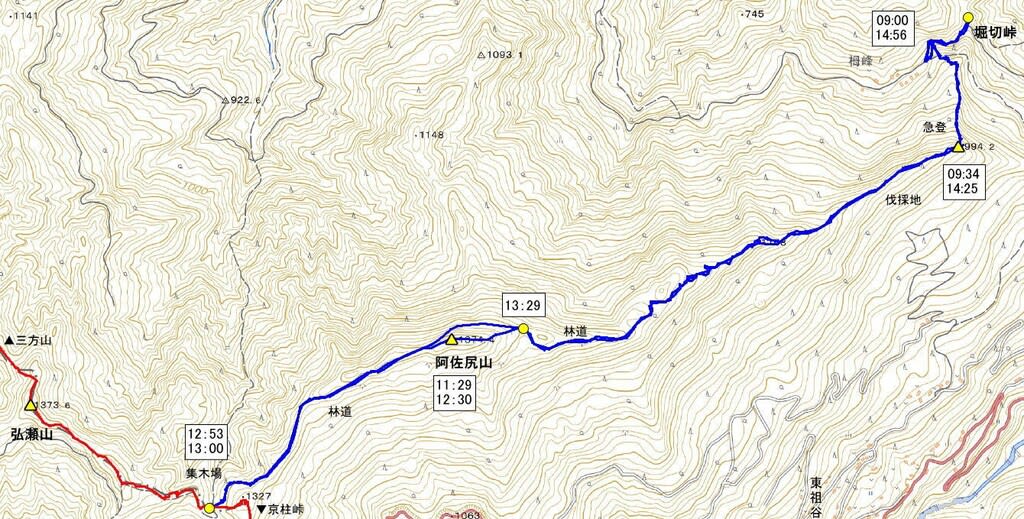

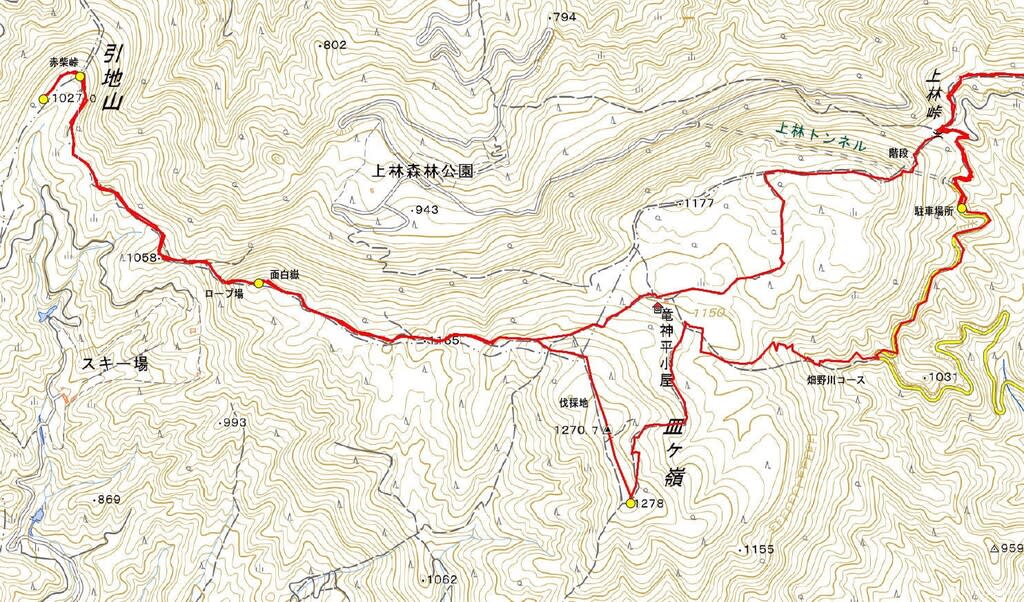

前回の梅ケ市登山口から二ノ森へ歩いてから、一週間空けていよいよ『線で繋ぐ

石鎚山~引地山』の最後の区間、石鎚山から二ノ森を繋ぐ事に。

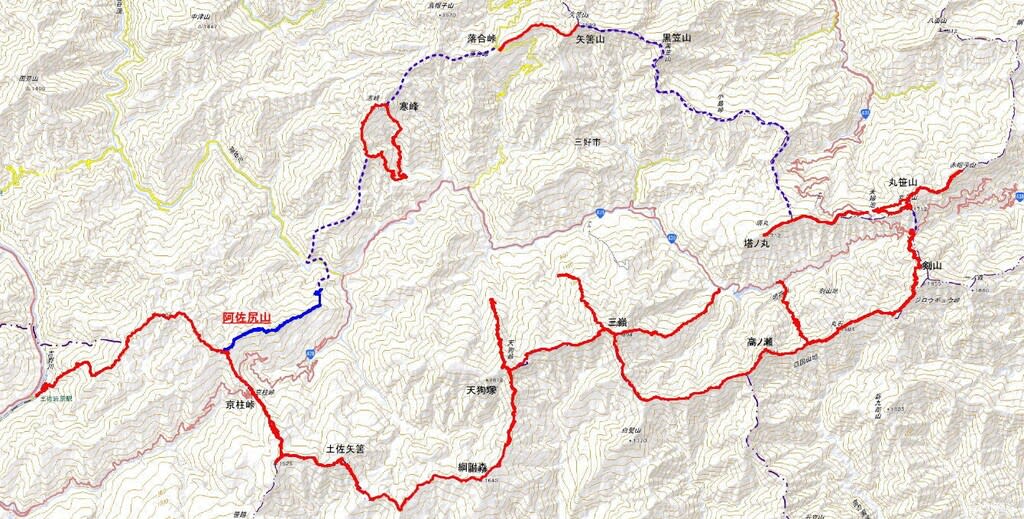

これで『阿讃縦走路』と『石鎚山~剣山』から三つ目の線で繋ぐが完結する。

奥様たちもいよいよかといった感じで気持ちが高ぶっているのを感じていた。

前回、二ノ森から見た石鎚山は今まで見た事もない表情をしていた。そして

二ノ森から石鎚山へと続く稜線は、これまで四国の山で見て来た稜線とは

また雰囲気の違う稜線だった。この区間を歩いて完結となる事に喜びを感じていた。

朝、自宅の窓から見えた空は曇り空。天気予報を見ると一日中くもりのようだ。

豊浜SAで奥様たちをピックアップして西条市へ。途中コンビニに立ち寄ると

民家の屋根の向こうに石鎚山が見えた。懸念していたガスってはいなかったので

ひとまずは安心。

新寒風トンネルを抜けてUFOラインへ。空は雲の隙間に青空が見える程度だが、

視界の中の山々は意外とクリアに見える。石鎚山の左の肩の奥に、ちょこっと

二ノ森が顔を覗かせている。『待ってろよ二ノ森!!』

土小屋の駐車場は平日だが意外と多くの車が停まっていた。ドアを開け車から降りると

やはり少し肌寒い。三人とも薄めの上着を着こんでスタートする。

登山口入り口の道標からしばらくはウラジロモミの林の中の道。緩やかな登坂の

道が続いて行く。

国民宿舎のライトグリーンの屋根を横目に見ながら歩いて行くと、道は鶴ノ子ノ頭からの

尾根の北側を巻く様にして続く。道からは時折瓶ケ森が右手に見え始める。

左手の鶴ノ子ノ頭の稜線に向かって少しづつ高度を上げて行く。その稜線と合流する

場所が第一ベンチになる。そして初めて南尖峰が顔を出す。さらにその左には

今日の目的地の二ノ森が見えている。ここでもう一度『待ってろよ二ノ森!!』

暑くなったので水分補給と上着を一枚脱いで一息入れる。

ここから今度は稜線の南側の笹原の道になる。途中で五葉松の広場のベンチを通過。

息は切れるが南尖峰がどんどん近づいてくる道は、気持ちと一緒に自然と足が前へ

前へと進んで行く。

稜線上の道は東稜分岐のベンチから今度は南尖峰・天狗岳の北側を巻くようにして

続いて行く。急な斜面、足元の悪い場所には丸太で造られた木道が設置されている。

北壁の下部に差し掛かると『落石注意』の注意看板。昨年も第二ルンゼの崩落で

橋が崩れて通行止めになっていた。

土小屋をスタートして1時間30分ほどで成就社からの道と合流した。東には

瓶ケ森の笹原の向こうに、UFOライン沿いの峰々が続いている。

鳥居を潜って階段を登ると二ノ鎖の下部。避難小屋とその横のトイレは塗り替え作業中。

さあここからは二ノ森分岐に向かって階段を登って行く。二の鎖の道標を見て

あっちゃんが涎をたらしそうになったが、『今日は鎖はNGです!』

それにしても階段の段差が大きいのか、踏み出す足が急に重たくなった。時間がまだ

早いのかすれ違う人はほとんどなく、ひとりでさびしく『お上りさ~ん』と声を

出しながら登って行く。

西に向かっていた道を折り返し東に向かって登って行くと目の前にで~んと天狗岳が

正面に現れる。その岩肌を見ると大きな地震でもあれば、今にも崩れそうな危うい

雰囲気がする。

二ノ森への分岐の道標は道から少し下がった所に立っていて少し分かりづらく、

ルリちゃんも通り過ぎそうになる。急降下してロープの掛ったザレた場所を過ぎ、

シコクシラベの林の中を歩いて行くと、面河渓谷ルートとの分岐になる。

分岐からは笹原のトラバース道。今から歩く二ノ森への全景が見渡せる。西ノ冠岳から

二ノ森、そして鞍瀬ノ頭の奥には堂ケ森。ここから見る西ノ冠岳はまだ優しい表情を

していたが、近づくにつれその顔つきは変わっていく。

イシヅチサクラ

道からひょいっと登って稜線に出ると、反対側の北の眺望が広がっていた。西条市の

街並みの向こうに燧灘。小さな雲たちが随分と下に見える。

振り返ったルリちゃんが『わ~!!』と歓声を上げる。そこには今まで見た事もない、

要塞のような岩壁の上に建つ頂上山荘が見えた。三人で『凄いね~』と。

道は稜線の南側に続くトラバース道。石鎚山三角点の下から尾根に向かって登って

行く男女の姿があった。二ノ鎖下部で休憩していた二人だった。ルリちゃんが

声を掛けると、三角点にシャクナゲを見に行くと答えてくれた。

次第に弥山が遠ざかって行くと同時に、西ノ冠岳が近づいてくる。

少し離れた場所から見た西ノ冠岳は平凡なピークのように見えたが、近づくにつれ

ほぼ垂直に切り立った岩稜は、険しい山の表情に変わっていった。それとは

対照的だったのは登山道の脇に咲く、優しい顔をしたユキワリソウ

前回、梅ケ市登山口から二ノ森に歩いた時にすれ違ったムネアカオオアリさんが、

YAMAPのコメントで西ノ冠岳は東側から登った方が良いと教えてもらった

通り、山頂から東側の笹原の稜線と比べると、西側の稜線の方が厳しそうだ。

皆さんが写真を載せている、傾いた鉄製の道標から山頂に向けても同じ感じがした。

ウラジロモミは枝先端に「縦しわ」があり、シコクシラベはないそうだが、素人には

ほぼ区別がつかない。ただこれはシコクシラベの球果

イワカガミ

目の前に面河ノ頭が迫って来た。そして振り返るとまた全く違った山容に見える

西ノ冠岳の崩れた山肌が痛々しい。そして岩黒山の麓の土小屋が随分遠くに見える。

キバノコマノツメ

面河の頭の北をトラバースして稜線に出ると、いよいよ二ノ森が迫って来た。

小刻みにアップダウンしながら歩いて行く。

そして二ノ森への最後の登り。時間は12時丁度、予定通りの時間だが、お腹は

ペコペコ。早く山頂でお弁当と気がせく。

山頂には年配のご夫婦が休んでいた。いつもは保井野から登ってくるのだが、今日は

久しぶりに土小屋から歩いてきたと言う。二週間ぶりの二ノ森山頂。当然のことだが、

前回と変わらぬ景色。ただ今日はここから見える景色の中を歩いてきたのだ。

腰を降ろしてお弁当を広げる。この山域に詳しいご夫婦と色々話をしながらモグモグ。

これでやっと石鎚山から引地山が繋がった。そして剣山までも・・・・・。

時々雲の間から日差しが差し込むが、薄曇りの空は暑くもなく丁度いい。

稜線の北側からガスが登ってき始めた。お弁当を食べたらさっそく折り返して

頂上山荘で待ってくれているさおりんの元へと向かいましょう。

地形図では面河の頭と西ノ冠岳の間から高瀑の滝への破線が続いているが、YAMAPでは

面河の頭の手前から細い破線が引かれ『熟達者向け』と書かれている。二ノ森からここまでの

距離とここから高瀑の滝までの距離はあまり変わらないように見えるが、二ノ森からは15分、

かたや高瀑の滝へは1時間15分の下りとなっているので、よほど険しい道の様だ。

テープはあるがここから見ても既に藪漕ぎ必至のルートだと判る。

エントツ山さんも随分昔に独りで2時間以上かかって高瀑の滝から登ってきている。

その北側の樹林帯に比べると南側は緩やかで広大な笹原が広がっていた。

途中で元気な奥様たちは面河の頭へと稜線沿いに歩いて行った。ヘッポコリーダーは

そのまま北側のトラバース道へと進んで行く。

面河の頭を回り込むと今度は西ノ冠岳が近づいてくる。この山、見る方角と距離によって

本当に全く違った山に見える。

西ノ冠岳の足元を過ぎると今度は弥山が近づいてくる。北側からはガスがどんどん

登ってきている。そして南側の笹原からは涼し気な風が駆け登ってきている。

すると前方に二ノ森山頂でお会いしたご夫婦の姿が見えた。近づいて行くと

どうやら三角点にシャクナゲを見に笹原を直登していっている。それにしても

お二人ともお元気だ。

そしていよいよ弥山が近づいて来た。弥山山頂で見る頂上山荘はそれほどでもないが、

ここから見える山荘は意外と高さもあって大きな建物だ。

いつもならとっくに追いついて来ているはずの、面河の頭に向かった奥様たちの姿が

やっと小さく見えた。『お~い!』と手を振って先へと歩く。

後で話を聞くと、どうやら面河の頭の山頂から道を間違えて下ったらしい。

面河渓谷への分岐を過ぎ、ザレ場を抜けて三ノ鎖の手前の登山道に出た。ここから

山頂までも階段が続いて行く。それにしても踏み出す足が重い。まるで何かの錘を

足に付けて登っているように感じる。

手摺に手を掛けながら一歩一歩身体を持ち上げる様にして登って行くと、

やっと弥山に着いた。山頂は思っていたほど人の姿はなく、天狗岳の方へ

行っている人が多い気がした。天狗の北壁にはアケボノツツジだろうか、

薄いピンクの花がチラホラと見える。

奥様たちが到着するのを待って、石鎚神社に三人で参拝をした後、頂上山荘に。

山荘でアルバイトをしているさおりんとはお久しぶりの再開。あっちゃんは感激の

あまりに抱き合っていた。早速山荘の中で『線で繋ぐ石鎚山~引地山』の完歩を

祝って、奥様たちはビールで私はノンアルで乾杯!

今日はさおりんも山を下りる日。山荘前で記念撮影の後、一緒に下りて行く。

山荘前では宮司さんと、お姫さまと山荘の方が見送ってくれた。

弥山の下部のスチールの階段から見える景色は青空が広がってきた。傾きかけた

日の光が当たって、朝よりも北壁の一枚一枚の岩肌がクッキリと見える。

ザレ場の手前の足元には赤錆びた一枚のプレートがあった。1962年に亡くなった?

方のプレートの様だが、その62年は丁度私が生まれた年だ。

ザレ場を過ぎるとヤマシャクヤクの咲く斜面。踏み荒らしてはいけないので道から

望遠で写真を撮る。他にも小さな山野草が道の脇に沢山咲いていた。その度にさおりんが

立ち止まって花の名前を教えてくれる。その度に名前を反復するのだが、家に

帰るといつものように忘れてしまっている。『石鎚山って、こんなにたくさん

花が咲いているなんて知らなかった』とあっちゃんも感激した様子。

トントンとリズム感良くどんどん下って行く三人。そのあとをドタドタとついて行く

へっぽこリーダー。それでもあっという間に土小屋まで戻って来た。

さおりんとはまた山荘へ遊びに行くと約束をしてここでお別れ。

土小屋の駐車場からは瓶ケ森がクッキリと見えた。そして帰り道のUFOラインからは

なんと太平洋に浮かぶ船が私の目にも見えた。今日は薄曇りのお陰で暑くもなく、

それでいて周りの山々がクリアに見えるという、最高の縦走日和だった。

目標がひとつ完結してまた新たな目標に向かって計画を始めることになる。

今度の剣山から東は、登山口までの車でのアプローチに頭を痛めそうだ。

家についたらまたカシミール3Dを眺めながら、楽しく頭を悩ませよう!