ウズベキスタン歴史博物館の後、ナヴォイ・オペラ・バレエ劇場を見学してからナヴォイ公園に向かいました。

ここには、アリシェル・ナヴォイの像が置かれています。アリシェル・ナヴォイは、1441年に生まれ、60歳の生涯をとげた、「ウズベク文学の父」として現在でも英雄的な扱いを受けている詩人です。「言語を知る、ということはその国の人・文化を知ることだ」という言葉が残されています。

ここも結婚記念写真の撮影スポットになっていました。

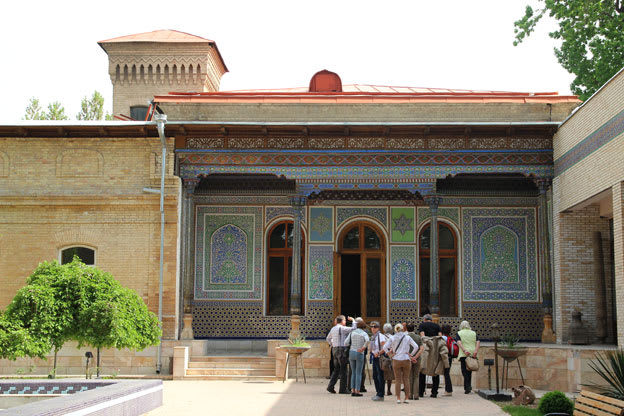

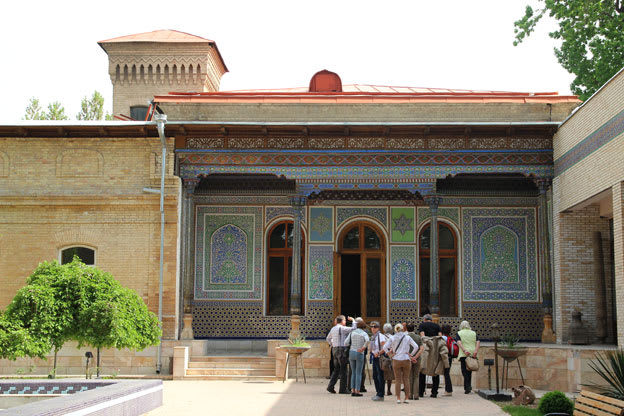

続いて、ウズベキスタン工芸博物館を見学しました。

1907年に建てられたロシア公使の私邸を博物館に転用したもので、展示品とともに、建物自体が見どころになっていました。

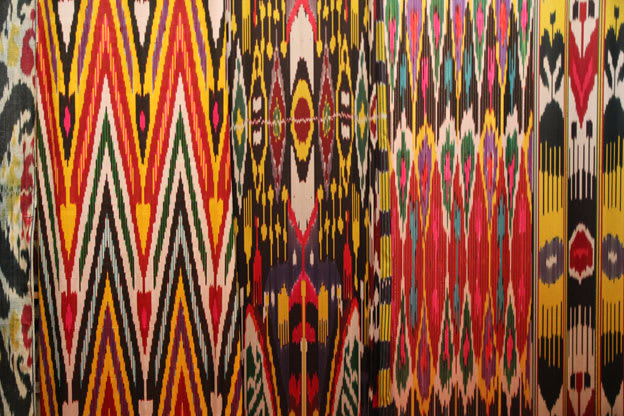

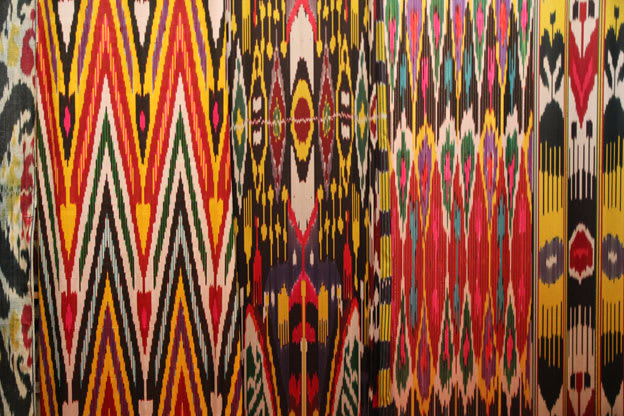

アトラス織シルク。虹を表す七色の糸で織りあげます。ウズベキスタンの観光地では、この織物を来た女性に多く出会うことになりました。

この布には、伝説が残されています。

4人の妻をもつマルギランの王が5人目を娶ることになって、ある貧しい織物職人の娘に恋をした。困惑した職人は、王に気持ちを変えるよう懇願した。すると王は、「翌朝までにその娘より美しいものを作れたのならばその娘をあきらめよう。」と約束した。

職人は失意の中一夜を過ごし、夜明けに彼は家を出て、運河の傍に座り込んだ。その瞬間、空の雲とかかる虹の色、その全てが水面に映りこみ、鮮やかに煌めくのをみた。彼は美しさに心を打たれ、その全てを布の上に映そうと思いついて、織物を仕上げた。王はその布の美しさに驚き、娘は王子と結ばれ、織職人は王族の一員となった。

それ以来、この布は王の絹 Khan-atlas(ハンアトラス) と呼ばれるようになったといいます。

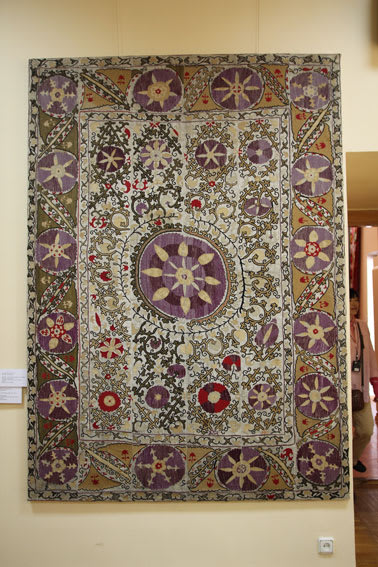

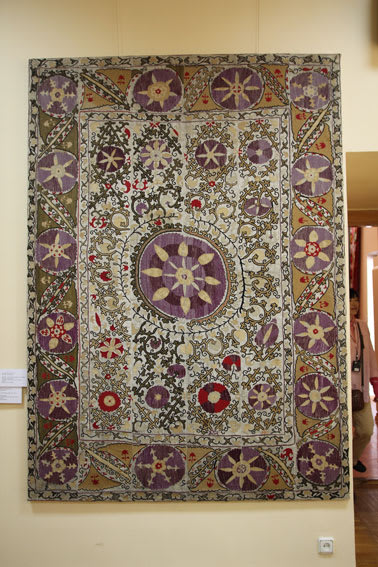

また、古いスザニが多く展示されていました。

スザニとは「針で縫うもの」を意味し、刺繍を施したウズベキスタン伝統の布のことです。女の子が生まれると母親が縫い始め、嫁入り道具として持たせました。地方によって、独特の色や模様がありますが、ウズベキスタンはその発祥の地とされています。

ウズベキスタンの独立後に、スザニは自国の文化として見直されていますが、ヨーロッパの収集家の目に留まったことにより、古いものではコレクターの間での価格が高騰しているといいます。

スザニは、壁掛けが主ですが、ショールなどの製品も作られています。

ウズベキスタンの民族帽子。

続いて、公使の私邸に入りました。その入り口は、美しく装飾されていました。

イスラムのアラベスク模様で飾られていました。

内部も宮殿風の美しい装飾が施されていました。

暖房の飾りも豪華です。

イスラム風の飾り付けです。

天井も豪華な飾りが施されていました。

イスラム建築だと、コーランの一節が書かれるところですが、オマル・ハイヤームのの詩の一節のようです。

ロシア公使は、イスラム教自体は嫌っていたようで、本来メッカの方向を示す窪みのミフラーブも逆の方向を向いているようです。

古楽器も展示されていました。

また、スザニも。

民族衣装や焼き物も展示されていました。

タシケントの観光としてはバラク・ハン・メドレセが残っていましたが、これはウズベキスタン滞在最終日に見学することにして、この日は、ウルゲンチまで飛行機で移動し、その後バスでヒヴァに向かいました。

ここには、アリシェル・ナヴォイの像が置かれています。アリシェル・ナヴォイは、1441年に生まれ、60歳の生涯をとげた、「ウズベク文学の父」として現在でも英雄的な扱いを受けている詩人です。「言語を知る、ということはその国の人・文化を知ることだ」という言葉が残されています。

ここも結婚記念写真の撮影スポットになっていました。

続いて、ウズベキスタン工芸博物館を見学しました。

1907年に建てられたロシア公使の私邸を博物館に転用したもので、展示品とともに、建物自体が見どころになっていました。

アトラス織シルク。虹を表す七色の糸で織りあげます。ウズベキスタンの観光地では、この織物を来た女性に多く出会うことになりました。

この布には、伝説が残されています。

4人の妻をもつマルギランの王が5人目を娶ることになって、ある貧しい織物職人の娘に恋をした。困惑した職人は、王に気持ちを変えるよう懇願した。すると王は、「翌朝までにその娘より美しいものを作れたのならばその娘をあきらめよう。」と約束した。

職人は失意の中一夜を過ごし、夜明けに彼は家を出て、運河の傍に座り込んだ。その瞬間、空の雲とかかる虹の色、その全てが水面に映りこみ、鮮やかに煌めくのをみた。彼は美しさに心を打たれ、その全てを布の上に映そうと思いついて、織物を仕上げた。王はその布の美しさに驚き、娘は王子と結ばれ、織職人は王族の一員となった。

それ以来、この布は王の絹 Khan-atlas(ハンアトラス) と呼ばれるようになったといいます。

また、古いスザニが多く展示されていました。

スザニとは「針で縫うもの」を意味し、刺繍を施したウズベキスタン伝統の布のことです。女の子が生まれると母親が縫い始め、嫁入り道具として持たせました。地方によって、独特の色や模様がありますが、ウズベキスタンはその発祥の地とされています。

ウズベキスタンの独立後に、スザニは自国の文化として見直されていますが、ヨーロッパの収集家の目に留まったことにより、古いものではコレクターの間での価格が高騰しているといいます。

スザニは、壁掛けが主ですが、ショールなどの製品も作られています。

ウズベキスタンの民族帽子。

続いて、公使の私邸に入りました。その入り口は、美しく装飾されていました。

イスラムのアラベスク模様で飾られていました。

内部も宮殿風の美しい装飾が施されていました。

暖房の飾りも豪華です。

イスラム風の飾り付けです。

天井も豪華な飾りが施されていました。

イスラム建築だと、コーランの一節が書かれるところですが、オマル・ハイヤームのの詩の一節のようです。

ロシア公使は、イスラム教自体は嫌っていたようで、本来メッカの方向を示す窪みのミフラーブも逆の方向を向いているようです。

古楽器も展示されていました。

また、スザニも。

民族衣装や焼き物も展示されていました。

タシケントの観光としてはバラク・ハン・メドレセが残っていましたが、これはウズベキスタン滞在最終日に見学することにして、この日は、ウルゲンチまで飛行機で移動し、その後バスでヒヴァに向かいました。