月に一度の、四人組「若草物語」の会でした。

「若草物語」とはラインのためにつけたグループ名ですが、

学生時代からの50年以上の付き合いです。

何年かぶりに、ランチ会を我が家ですることになりました。

せっかく我が家でするのですから、目的はお茶を頂くこと。

というわけで、ささやかな茶会を計画しました。

まずはリビングで、お懐石代わりの食事会。

お弁当を予約して持参してくださいました。

食事中の話題は、5月に計画している旅行について。

最近、私の勧めもあって、みな「大人の休日」に入会して、

準備万端ととのっています。

残るはホテルを決めるだけになりました。

全員が足腰が丈夫なうちに、

春と秋の年に二度の旅をもくろんでいます。

二部は私の点前で、濃茶と薄茶を楽しんでいただきました。

お茶を本格的に習った方ばかりではないので、

和気あいあいと教え合いながらです。

濃茶は、茶入れは丹波の肩衝を使い、お茶碗は萩にしてみました。

黒楽が他の道具と並べると、皆真っ黒になってしまったので、

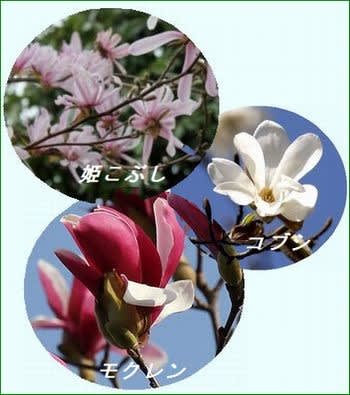

花見の気分に合わせて、桜色の萩にしました。

お菓子や茶碗に桜を咲かせて、やはりこの時期は春らしい席になりますね。

締めくくりはコーヒータイム。

話は尽きないので、次回の日程を決めたときには、

「あらあらこんな時間」でした。

すっかり日が伸びて、まだまだ明るいことに、

時が過ぎたことに気が付きませんでした。

お茶を知っている人知らない人、

そんな同士が、ああだこうだと楽しむ茶会も、とてもいいものですね。

人生これだけ生きていたら、

何事も自分流で楽しめばよいのだと思いますね。

夜になって感想のLINEが。

「今日はリラックスした雰囲気で、お茶の真髄を体験させてもらえました。

接待疲れしませんように。私たちは、楽しむばかりでしたが。」

ですって。

ちゃんとお茶事のお礼状の三要素を押さえていて、

お茶人顔負けのお礼の言葉ですね。