瓦版屋出身の物書きなどが小説という種別の手法をもって多くの歴史人物を書いている。

それらは種本の収集から、商業出版の売れ筋に沿った校正、とくに現代人に合わせたひらがな、装丁によって、当時の浪人、無頼漢、いまでは反体制運動化、テロリストと呼ばれそうな人々を英雄像にして飾り立て、その気概、思想、行為、人間関係を記している。

まさに見てきたような嘘が本当になってしまう滑稽な姿だが、物書きが文化人、教育者にたとえられる時代には文中の先覚者も程よい飯の種になっている。

振り返る先は敗戦前後、明治、戦国時代が多いようだか、総じて雄の子の文化が昇華したころの逸話である。そのなかでも明治維新の前後のエピソードは多くの俄か研究者や同好会の絶好の逸話物知り交流会として閑居を補っているものもある。

筆者もその端類だが、群れで合議して定説を創ったり、集いの客のようなポチ感覚も恥ずかしく、独り珍論、奇説の異なりを恐れず五感で知りえた備忘録を記している。

それは歴史の先覚者を眺めて、そう生きたい、またあのように逝く事の覚悟について秘かに倣うには群れることの怯みがあるように思えるからである。またそのように生きている先輩が筆者の周りに多く存在し、かつ臨終や葬送することが多くあったことにも起因している。

高杉晋作 (関連サイトより)

高杉晋作を想起したのもそれだった。

『晋作さんが高下駄をカラカラ鳴らして松陰先生のところに通っていたと祖母はよく話していた・・晋作さんは身分が高かったので城下からここまで来ていた』

筆者が二十歳で話し手は八十、その先代の話である。

龍馬についても

『お祖母さんはリョウメと呼んでよく遊んだ・・』

安岡正篤氏が婿入りした先である高知の安岡家の縁者の話である。

売り本にはない、なにか臨場感があり耳がダンボのようになる呟きである。

晋作の墓地は松下村塾の裏手にある東光寺と長府の吉田町にある東行庵にある。

寒朝、突然の訪問だったが尼さんが応対した。小づくりの可愛い人だった。可愛いとは妙な言い方だが化粧もなく頬は白く光っている。棟続きの庵に通され一服いただきながら説明を受けた。暖がなかったが意のある応答は何よりのもてなしだった。

吉田 東行庵 (関連サイトより)

初代尼主(側女おうの)の情感を漂わせた方は谷玉仙尼主であった。

毎年、秋季には自ら採取した境内の栗を贈っていただいた。

また、後で知ったことだが、縁ある道人が多く交誼を持っていることも奇遇だった。

その晋作さんだが己の行動をこう謂っている。

「・・直言直行、傍若無人、身命を軽んずるの気魄あればこそ、国のため深謀遠慮の忠も尽くさるべし・・」(獄中日記)

また彼らしい言葉でこう遺している。

「・・人は人、吾は吾なり・・面白き事なき世を面白く・・」

しかもその目標は「国政を令して維新を為さんと欲す」と結んでいる。

私事は、゛やりたいこと゛その潤いを以って公事は、゛やるべきこと゛であり、その峻別を鮮明にしていた。

「女房を敵と思え・・」は、行動に後ろ髪を引かれる情を制した優しさであり、行動成果は公私に遍く照らされる信念があればこその言葉だろう。

そして戦火に倒れた同志を悼んでこう詠んでいる。

「後れても、また後れても君たちに誓いしことを、我忘れめや」と魂の継承を碑に刻み、師、松陰の「辞して高麗の種とならん・・」と、今どきの格好のいい美化された肉体の消滅ではなく、不特定多数に貢献する精神の秘奥にある魂魄を讃え、その継承を誓っている。

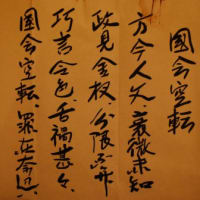

表紙に「動けば雷鳴の如く、発すれば風雨の如し」と記された東行詩集は糜爛した都会を離れる旅にはかかせないものだ。

そこには晋作流の計算であるペテン、風流、巧妙な応答の印象はなく、自らの精神を奮い立たせ、聖人孟子の正義感と陽明の狂に到達するであろう境地が、これでもかと充満し発せられる。

功山寺 五卿が閉居していた (関連サイトより)

元治元年12月15日 公家三条実美に礼を辞して80人余の町民、農民を督励し、自らは馬上一鞭を入れ功山寺を発った晋作の深謀と成算は、師松陰の訓導にあった、異なることを恐れない勇気と練磨した実学が肉体化され、また見るものに狂に至る人間の境を浸透させることにもなった。

維新回天 ここから維新は始まった (関連サイトより)

東行庵の鎮まりのある佇まいは尼主の落ち着きとあいまって、騒擾としてあの時の熱情を肝に沈潜させてくれる。潤いとか落ち着きの風情はそのようなものだろうと実感する。

あの横浜異人館焼き討ちの際、柵を乗り越える井上らを尻目に柵木を鋸で切る晋作の奇怪な行動は、逃げ道を空けることだとは常人では思いつかない。

頭のいいこととは、゛瞬時の直感゛だと安岡氏も呟くが、つくづくそう感ずる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます