果たして我国の現状は・・・

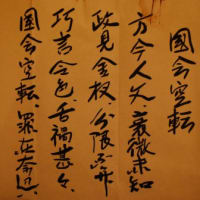

《五 寒》

中国は漢代のころ、当時の識者は国家社会を衰亡させる要因に五つの兆候があると説いている。

其の一

「敬 重」ケイチョウ 敬われる人物がいなくなる

敬う対象がなくなるのか、あるいは敬意の心そのものを無くしてしまうものなのか、閨閥、学閥、財力、名誉、地位など人格以前の属性価値の変化から生ずる無秩序な社会の一過性の現象とも考えられる。 いわゆる民心の混乱でもある。

其の二

「謀 弛」謀(はかりごと)が 弛(ゆるむ)

大切な問題が筒抜けになる。相互信頼の欠如によって心の動揺が生まれ、公私の分別がつかなくなり我欲が際立つ社会構成になってしまう。 また国家の重要な問題が他国に漏洩したりして、国家の維持機能が軟弱になったりします。

また、綱紀が弛むなど自己規制がなくなる状態である。

其の三

「内 外」ナイガイ 内面の欠点を外部で補うようになる。

内政の失敗を、外敵を作り出すことにより国民の眼を外に向けさせたり、外国勢力の力を利用して内政を取りまとめたり、あるいは指導者が自己の錯覚した属性価値を高めるために外国要人との記念写真を国内向けに撮ったりすることなどは、指導者の必須の資質条件と何ら関係のないことである。いわゆる短い単位の歴史の流れにうごめく軽薄な民の組成ほかならない。

其の四

「政 外」セイガイ 政治のピントが外れ。

政治の根本である「政綱」がないままの政策論議が政治家の仕事と錯覚してしまい、常に対策に翻弄されてしまう状態を生み出してしまう。 「政綱」 政治方針の根本や、 目的のない学問と同様に、“我、何を為すべきか”の根本もなく、本来あるべき歴史の真理、真実の探求もなく、単に時運に右顧左眄する政治を露呈してしまいます。 しかも人間のみにその政策の重点を置くあまり、地上の森羅万象を観察する秘奥な心眼を失い自然界との共生ができなくなり“天に唾する”状況を作り上げてしまう。

「 亡国になって初めて亡国を知る」とはこのようなことを言うのであろう。

其の五

「女厲」(ジョレイ・ラン) 女が(烈)はげしくなる

国家衰亡の五つある徴(しるし)のなかに“女性が烈しくなる”とある。

暇に飽かして漢和辞典をひいてみると“女”という文字につらなる合字は数え切れないほどあるが、“男”のそれはなかなか見当たらない。

薄学が一生懸命探しあてた一つが“嬲(なぶ)る”であった。男二人の間に女を挟んでいる“嬲る”は文字の意味そのものであろう。

“なぶる”は、いじめたり、からかったり、あれこれと苦しめたり、あるいは戯れるといった意味がある。

ところがもう一つの“なぶる”がある。 「嫐」である。

これは小生の辞書にはのってないが、ワープロ変換に記憶されているものである。 確かな意味は判明しないが“嬲る”における男女の役割が入れ替わったものだろうと想像する。近頃はその気配すらする。

女偏のつく文字のおびただしい数は、それだけ重要な役割と責任がある“性”なのであろう事は疑う余地はない。とくに陽(男)と陰(女)の調和が生命を誕生(産む)するという神秘的な行為に対する感謝、崇拝が、かくも多様な文字を作り上げたと言っても過言ではない。

このように両性扶助(調和)は人間界の繁栄と維持に欠くことができない条件ではあるが、歴史はその時々にその還元力を試したり、互いの必須条件を確かめるかのように愛憎の反復行為を両性に与えたりする。

太古の歴史の反復、循環の作用からすれば先入観と考えられることかもしれないが、役割の入れ替えと、心の棲み分けがそれである。

古代の埴輪にある帯刀した女性、儒教における男女の役割、戦後の社会的生産分野への進出、教育分野での女性的価値観での影響力、政治の分野における女性特有の参加形態がそれである。

街中では到底歩けないような原色のスーツと、ここ一番の厚化粧をした議員が口角泡を飛ばして平和、平等、人権を屏風にして相手を批判、もしくは自身の意見を確認するかのような論を強弁することに本気で応じられるのだろうか。

現在の姿は、平和ゆえに一過性の現象とも考えられる。

「女厲」は男性側から指して言っている訳ではない。調和の崩れが及ぼす影響が、いずれは女性自身の側に降り注ぐことを憂慮した、歴史からのささやかな啓示であることを考えてみたい。

たかだか人間の考える範囲の問題だが、人間は平等であるという。しかし男女の区別は双方から見てもある。 肉体の構造は大きく違い、ときとしてその享受する歓びも、それぞれは真に理解することはかなわない。また憎しみも違えば行為も違う。

こんな俗諺もある。「平ならぬもの、平すれば、平ならず」

平ならず、とは不平と書く。平すれば、とは平等と書く。平ならず、とは不平である。つまり元々「元々は平らでないものを、平等にすれば、不平が出る」ということである。この隙間には、優劣個性とか特徴があり、また少々異なる平和や人権の意識がある。

人間は何と遠回りして考えるのであろうか、あるいは誰に問いかけているのであろうか、人間の身体にも機能は均等だが利き腕、支え手がある、また戦禍や不慮の事故で機能を亡くしても補助や他からの扶助がある。不平、公平、平等を眼前にも意識にも総て存在するのが世の中である。これを得手勝手な嫉妬、恨み、に逆進する意識と、惻隠、感謝、学習に転化することでは、人の世の現象に多くの差異が生ずることとなる。

だが人間同種として共有、共感することがあるからこそ、違いから生ずるさまざまな苦楽を認め、受け入れることの積み重ねを“愛情”という文字に写しとっているのである。

以下次号

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます