今まで知らなかったのですが、敦賀にも大きなお寺があり、

気比神宮からさほど遠くない距離にあるのが西福寺というお寺。

敦賀にきたからにはここは外せない。

当然のことながら無料駐車場がありました。

所在地:福井県敦賀市原13-7

宗派:浄土宗鎮西派

御本尊:阿弥陀三尊

創建:応安元年(1368)

勅願後光厳天皇

開山:良如上人

【縁起】

良如上人が諸国行脚の途中奇瑞を感じ「仏法有縁の地である」と寺の建立を発願。

朝廷の許しを得て、足利義満が堂塔を完成。

その後、敦賀の本山として栄えた寺である。

福井城主・結城秀康公の寄進で書院が建てられた徳川家所縁の地でもあり、

1400坪にも及ぶ書院庭園は国の名勝としての指定もされています。

現在でも北陸有数の文化財を保有しており、阿弥陀堂などの伽藍は随時拝観できるが、

宝物は毎年11月3・4日に公開される。

書院の裏手の庭は「二十五菩薩来迎の庭」と呼ばれており、

開山上人が導かれた弥陀三尊の岩が山の中腹に、

流れでる清水が浄土に向かう白道を、

ここかしこにおかれた岩岩が二十五菩薩を表わしているという。

【三門】

ここは凄い田舎、いやもとい、長閑な場所にあるんですよ。

それなのにこんな立派な山門があってびっくりした。

戦後すぐに焼失後、昭和52年(1977)に再建されたもの。

【長命水】

【華頂門】

三門からではなくここから入っていきます。

これは知恩院境内の旧華頂宮邸の門を移築されたもので、

ただの門ではない。

【弁天堂】

【三門】

残念ながら近づくことが出来ませんでした。(泣)

【スダジイ】

良如上人が飢饉に備え自ら植えたと伝えられる大木で、

樹齢600年だそうです。

【御影堂】

文化8年(1811)に建立された重要文化財。

大きなお堂だけあって地元では大殿と呼ばれているそうです。

外からは内陣は見ることが出来なくて残念と思っていたが、

庫裏で拝観料(300円)を支払えば庭園と共に内陣拝観出来ます。

【阿弥陀堂】

重要文化財。

文禄2年(1593)に越前一乗谷から移築されたもの。

【舎利如来堂】

【宝篋印塔】

【仏間】

大玄関で拝観料を支払い、

一番先に入った部屋に祀られていました。

【御進講の間】

書院修復完了記念として寄進された山超阿弥陀図です。

【書院庭園】

ちょっと手入れが行き届いてない感がする。

京都の観光寺院のように洗練されてはいない。

向こうに見えるのが御影堂と四修廊下。

この時点で御影堂内陣が見れないと思っていたから、

拝観料支払うまで無かったなと後悔。

帰ろうとすると寺の方から御影堂の中に入れますよ、と嬉しいお声掛け。(^^

【四修廊下】

【鎮守社】

【太鼓】

【内陣】

内陣に入れて良かった。(^^

これだけで拝観料支払ってもいいですよ。

法然上人坐像。

四隅の柱が四天王を表わしていました。

【書院】

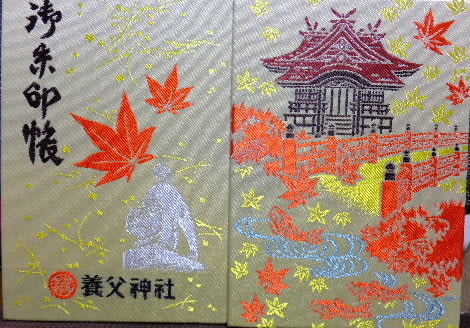

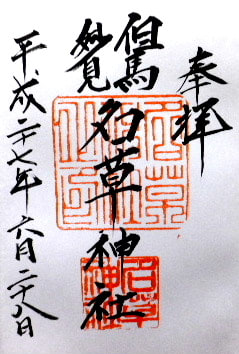

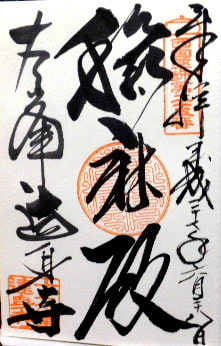

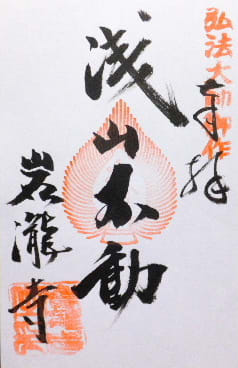

【御朱印】

日付の数字以外ハンコでした。

さて、腹も減ってきたし日本海さかな街に行くとしよう。

【マグロ解体ショー】

寿司店の前で12時から開始。

見てると楽しいですね。

思わず中トロのブロックを買ってしまった。(^^

それに飽き足らず寿司店に入店。

キンキやのどぐろとか珍しいネタを食べていたら、

そんなに量を食べて無いのに、スシロー三回分請求されました。(^^;

でも、地元では食べれないネタばっかりだったので後悔はしていない。

さかな街でカニや干物や甘えびとか買いまくり。

思いっきり散財したわ~。(^^;

でも、美味いものばかりだから後悔していない。(←ほんとか?)

【敦賀きらめき温泉リラポート】

温泉好きの家族の為に行きましたが、

なかなか良い温泉でした。(^^

お勧めです。

参拝寺社はたった二社であったが、

たまには美味いものを食って温泉に入るのもいいもんです。(^^

気比神宮からさほど遠くない距離にあるのが西福寺というお寺。

敦賀にきたからにはここは外せない。

当然のことながら無料駐車場がありました。

所在地:福井県敦賀市原13-7

宗派:浄土宗鎮西派

御本尊:阿弥陀三尊

創建:応安元年(1368)

勅願後光厳天皇

開山:良如上人

【縁起】

良如上人が諸国行脚の途中奇瑞を感じ「仏法有縁の地である」と寺の建立を発願。

朝廷の許しを得て、足利義満が堂塔を完成。

その後、敦賀の本山として栄えた寺である。

福井城主・結城秀康公の寄進で書院が建てられた徳川家所縁の地でもあり、

1400坪にも及ぶ書院庭園は国の名勝としての指定もされています。

現在でも北陸有数の文化財を保有しており、阿弥陀堂などの伽藍は随時拝観できるが、

宝物は毎年11月3・4日に公開される。

書院の裏手の庭は「二十五菩薩来迎の庭」と呼ばれており、

開山上人が導かれた弥陀三尊の岩が山の中腹に、

流れでる清水が浄土に向かう白道を、

ここかしこにおかれた岩岩が二十五菩薩を表わしているという。

【三門】

ここは凄い田舎、いやもとい、長閑な場所にあるんですよ。

それなのにこんな立派な山門があってびっくりした。

戦後すぐに焼失後、昭和52年(1977)に再建されたもの。

【長命水】

【華頂門】

三門からではなくここから入っていきます。

これは知恩院境内の旧華頂宮邸の門を移築されたもので、

ただの門ではない。

【弁天堂】

【三門】

残念ながら近づくことが出来ませんでした。(泣)

【スダジイ】

良如上人が飢饉に備え自ら植えたと伝えられる大木で、

樹齢600年だそうです。

【御影堂】

文化8年(1811)に建立された重要文化財。

大きなお堂だけあって地元では大殿と呼ばれているそうです。

外からは内陣は見ることが出来なくて残念と思っていたが、

庫裏で拝観料(300円)を支払えば庭園と共に内陣拝観出来ます。

【阿弥陀堂】

重要文化財。

文禄2年(1593)に越前一乗谷から移築されたもの。

【舎利如来堂】

【宝篋印塔】

【仏間】

大玄関で拝観料を支払い、

一番先に入った部屋に祀られていました。

【御進講の間】

書院修復完了記念として寄進された山超阿弥陀図です。

【書院庭園】

ちょっと手入れが行き届いてない感がする。

京都の観光寺院のように洗練されてはいない。

向こうに見えるのが御影堂と四修廊下。

この時点で御影堂内陣が見れないと思っていたから、

拝観料支払うまで無かったなと後悔。

帰ろうとすると寺の方から御影堂の中に入れますよ、と嬉しいお声掛け。(^^

【四修廊下】

【鎮守社】

【太鼓】

【内陣】

内陣に入れて良かった。(^^

これだけで拝観料支払ってもいいですよ。

法然上人坐像。

四隅の柱が四天王を表わしていました。

【書院】

【御朱印】

日付の数字以外ハンコでした。

さて、腹も減ってきたし日本海さかな街に行くとしよう。

【マグロ解体ショー】

寿司店の前で12時から開始。

見てると楽しいですね。

思わず中トロのブロックを買ってしまった。(^^

それに飽き足らず寿司店に入店。

キンキやのどぐろとか珍しいネタを食べていたら、

そんなに量を食べて無いのに、スシロー三回分請求されました。(^^;

でも、地元では食べれないネタばっかりだったので後悔はしていない。

さかな街でカニや干物や甘えびとか買いまくり。

思いっきり散財したわ~。(^^;

でも、美味いものばかりだから後悔していない。(←ほんとか?)

【敦賀きらめき温泉リラポート】

温泉好きの家族の為に行きましたが、

なかなか良い温泉でした。(^^

お勧めです。

参拝寺社はたった二社であったが、

たまには美味いものを食って温泉に入るのもいいもんです。(^^