日光院から以前から訪れたかった名草神社へ。

しかしこの山道がとんでもない酷道。

ここはまだ広い方で先に進めば進むほど、

車一台がやっと通れる道になっていく。

しかも、ソフトボールやゴルフボールぐらいの落石多数。(汗)

そんな道が延々と7キロも続く。

私もこんな道はある程度慣れてきたし、

ほとんど対向車は来ないだろうと思っていたから、

以前よりは余裕があった。

でも、さすがに7キロもあると疲れたよ。(^^;

まさかの対向車が2台も来たけど、

安全な場所だったのでラッキーやった。

無料駐車場というより、単なる広場に車を停めて参拝。

所在地:兵庫県養父市八鹿町石原1755-6

主祭神:名草彦大神

配祀神:日本武尊、天御中主神、御祖神、高皇産靈神、比売神、神皇産霊神

創建:明治9年(1876)

社格:式内小社、県社

【由緒】

民の悪疫に苦しむを憐れみて其祖神名草彦命以下の諸神を祀りて、

之に居りしに創まると伝う。

延喜式の制小社に列し中古社運隆盛を極め仏者に習合して、

真言帝釈寺当社の別当となり、祭神中に天御中主神あるによりて、

7座の祭神を北辰7星に象りて両部神道を構成し、社名を妙見宮と改め、

真言特有の加持祈祷を以て信仰を得る。

天正年間(1573~1593)、豊臣秀吉悉く社領を没収し、

江戸時代徳川将軍より朱印領30石を寄進して社頭の維持漸く安きを得たり。

明治維新までは出石藩主仙石侯及び村岡藩主山名侯の祈願所となり、

摂家一條家よりも屡々代参の儀ありき。

寛延4年(1751)本殿を修造し、宝暦2年(1752)日光東照宮を模して改築に着手し、

同4年(1754)之を竣工。

元禄元年(1688)拝殿を改築し翌年(1689)竣工。

明治維新社名を名草神社と復称し、

明治6年(1873)村社に列し、大正11年(1922)、県社に昇格。

【八坂社】

参道入口に鎮座していました。

【参道】

車で行けるか不安だったので歩いていくことに。

ちょっとした坂で無駄に疲れる。

ようやくお目当ての三重塔が見えてきた。(^^

【境内】

ここまで車で行けるやん。(^^;

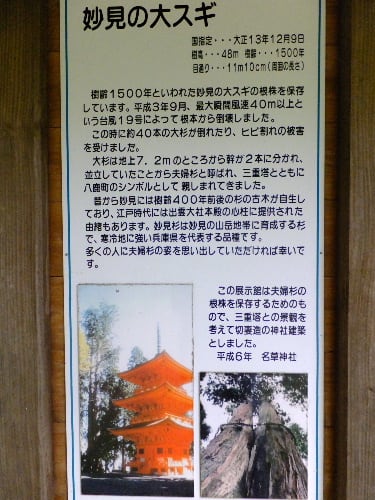

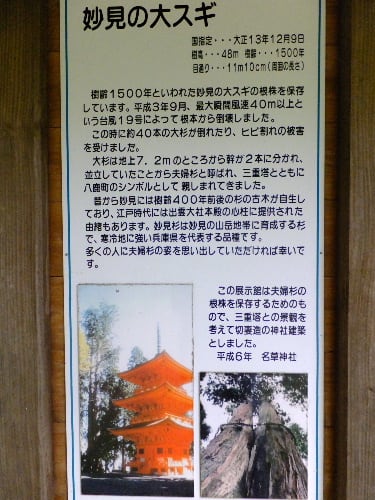

【夫婦杉保存棟】

何やら大木が保存されているようです。

【三重塔】

さすが戦前まで国宝に指定されていた三重塔です。

現在は重文です。

素晴らしい。

こんな山奥にわざわざ来た甲斐があるというもの。

苦労してきたから感動もひとしおですよ。(^^

資料によるとこの三重塔は島根県出雲大社の境内に、

出雲の大名尼子経久が願主となって大永5年(1525)に起工し、

同7年に竣工、建立されたもの。

今では信じられないが出雲大社に三重塔があったんですね。

それが何故この名草神社にあるかというと、

江戸時代に行われた出雲大社の寛文御造営の際に、

名草神社の鎮座する妙見山から出雲大社本殿の御用材として、

御神木と呼ばれた妙見杉の巨木を提供したお礼で、

出雲大社から三重塔を譲りうけたそうです。

出雲から遠く離れたこの山奥まで解体して運んでくるなんて凄いよなぁ。

昔の人々はいろんな意味で強い。

【石段】

神社の拝殿はどこだろうと探す。

向こう石段があった。

写真だと大したことないと思われるかも知れないけど、

見た瞬間帰ろうかな、と思う石段です。

しかも一段一段が高いからめっちゃしんどい。

頑張って登った。

【割拝殿】

お~、これはまた渋い拝殿ですね~。

しかも懸造に割拝殿という組み合わせは極めて珍しい。

重要文化財。

絵馬。

ん?これは?

火事の跡というより護摩炊きのような感じがする。

これは元は護摩堂だったんじゃないかな。

ここは元々神社というより、

日光院だったようですね。

長年、護摩行をしてないと、あれほどの煤は着かないと思う。

【本殿】

うーむ、これは渋い。

渋いがこれはお寺の本堂のように見える。

明治以前はこの地も日光院のものだったと聞く。

神社には絶対あるはずの鳥居も無い。

これほどの規模で鳥居が無い神社は初めて参拝したし、

他に存在も知らない。

それに境内の雰囲気がどうもお寺なんですよね。

むしろ日光院の方が神社のような雰囲気があった。

やはり昔は日光院の境内だったと改めて確信した。

重要文化財。

なかなか見事な本殿の龍でした。

【割拝殿】

【稲荷社】

【境内社】

御祭神不明。

【境内】

社務所前まで車で来ることが可能です。

しかし狭くて急な道ですので止めておいた方が無難です。

【三重塔】

見納め。

一層目に力士像がありました。

三層目に4匹の猿がいましたが、

雨で上手く撮影出来ず。(泣)

「見ざる、言わざる 、聞かざる 、思わざる 」らしい。

【登山道】

妙見山登山コースらしい。

マジか?(^^;

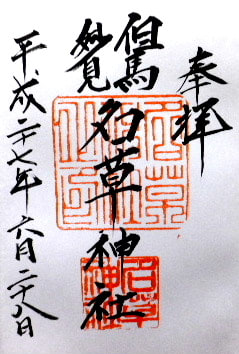

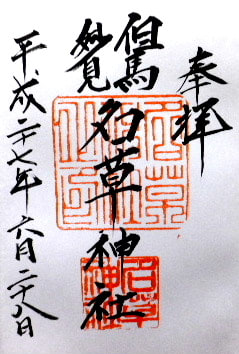

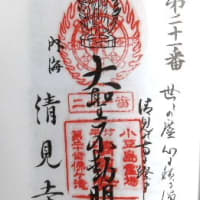

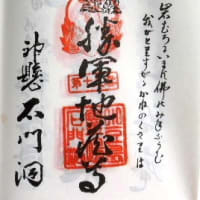

【御朱印】

しかしこの山道がとんでもない酷道。

ここはまだ広い方で先に進めば進むほど、

車一台がやっと通れる道になっていく。

しかも、ソフトボールやゴルフボールぐらいの落石多数。(汗)

そんな道が延々と7キロも続く。

私もこんな道はある程度慣れてきたし、

ほとんど対向車は来ないだろうと思っていたから、

以前よりは余裕があった。

でも、さすがに7キロもあると疲れたよ。(^^;

まさかの対向車が2台も来たけど、

安全な場所だったのでラッキーやった。

無料駐車場というより、単なる広場に車を停めて参拝。

所在地:兵庫県養父市八鹿町石原1755-6

主祭神:名草彦大神

配祀神:日本武尊、天御中主神、御祖神、高皇産靈神、比売神、神皇産霊神

創建:明治9年(1876)

社格:式内小社、県社

【由緒】

民の悪疫に苦しむを憐れみて其祖神名草彦命以下の諸神を祀りて、

之に居りしに創まると伝う。

延喜式の制小社に列し中古社運隆盛を極め仏者に習合して、

真言帝釈寺当社の別当となり、祭神中に天御中主神あるによりて、

7座の祭神を北辰7星に象りて両部神道を構成し、社名を妙見宮と改め、

真言特有の加持祈祷を以て信仰を得る。

天正年間(1573~1593)、豊臣秀吉悉く社領を没収し、

江戸時代徳川将軍より朱印領30石を寄進して社頭の維持漸く安きを得たり。

明治維新までは出石藩主仙石侯及び村岡藩主山名侯の祈願所となり、

摂家一條家よりも屡々代参の儀ありき。

寛延4年(1751)本殿を修造し、宝暦2年(1752)日光東照宮を模して改築に着手し、

同4年(1754)之を竣工。

元禄元年(1688)拝殿を改築し翌年(1689)竣工。

明治維新社名を名草神社と復称し、

明治6年(1873)村社に列し、大正11年(1922)、県社に昇格。

【八坂社】

参道入口に鎮座していました。

【参道】

車で行けるか不安だったので歩いていくことに。

ちょっとした坂で無駄に疲れる。

ようやくお目当ての三重塔が見えてきた。(^^

【境内】

ここまで車で行けるやん。(^^;

【夫婦杉保存棟】

何やら大木が保存されているようです。

【三重塔】

さすが戦前まで国宝に指定されていた三重塔です。

現在は重文です。

素晴らしい。

こんな山奥にわざわざ来た甲斐があるというもの。

苦労してきたから感動もひとしおですよ。(^^

資料によるとこの三重塔は島根県出雲大社の境内に、

出雲の大名尼子経久が願主となって大永5年(1525)に起工し、

同7年に竣工、建立されたもの。

今では信じられないが出雲大社に三重塔があったんですね。

それが何故この名草神社にあるかというと、

江戸時代に行われた出雲大社の寛文御造営の際に、

名草神社の鎮座する妙見山から出雲大社本殿の御用材として、

御神木と呼ばれた妙見杉の巨木を提供したお礼で、

出雲大社から三重塔を譲りうけたそうです。

出雲から遠く離れたこの山奥まで解体して運んでくるなんて凄いよなぁ。

昔の人々はいろんな意味で強い。

【石段】

神社の拝殿はどこだろうと探す。

向こう石段があった。

写真だと大したことないと思われるかも知れないけど、

見た瞬間帰ろうかな、と思う石段です。

しかも一段一段が高いからめっちゃしんどい。

頑張って登った。

【割拝殿】

お~、これはまた渋い拝殿ですね~。

しかも懸造に割拝殿という組み合わせは極めて珍しい。

重要文化財。

絵馬。

ん?これは?

火事の跡というより護摩炊きのような感じがする。

これは元は護摩堂だったんじゃないかな。

ここは元々神社というより、

日光院だったようですね。

長年、護摩行をしてないと、あれほどの煤は着かないと思う。

【本殿】

うーむ、これは渋い。

渋いがこれはお寺の本堂のように見える。

明治以前はこの地も日光院のものだったと聞く。

神社には絶対あるはずの鳥居も無い。

これほどの規模で鳥居が無い神社は初めて参拝したし、

他に存在も知らない。

それに境内の雰囲気がどうもお寺なんですよね。

むしろ日光院の方が神社のような雰囲気があった。

やはり昔は日光院の境内だったと改めて確信した。

重要文化財。

なかなか見事な本殿の龍でした。

【割拝殿】

【稲荷社】

【境内社】

御祭神不明。

【境内】

社務所前まで車で来ることが可能です。

しかし狭くて急な道ですので止めておいた方が無難です。

【三重塔】

見納め。

一層目に力士像がありました。

三層目に4匹の猿がいましたが、

雨で上手く撮影出来ず。(泣)

「見ざる、言わざる 、聞かざる 、思わざる 」らしい。

【登山道】

妙見山登山コースらしい。

マジか?(^^;

【御朱印】

普通の造りより弱いと思いますが、

そこの日本の職人です。

大きな梁や組み付けにより頑丈に造られていますよ。

もちろん、その時代時代によって修復はされていますけどね。

だからこそ現代にまで残っているんです。(^^