久安寺参拝も丁度折り返しで後半に突入です。

【朱雀池】

蓮は少しだけ咲いていました。

【両果の道】

この道の雰囲気が良いんだよなぁ。

【バン字池】

【舞台】

舞台の上から本堂裏手を望む。

ここから見る庭園はいいね~。(^^

気候が良かったらここで弁当でも食べたら美味さ倍増やね。

【修行大師像】

【愛宕地蔵尊】

【本堂】

【地蔵尊】

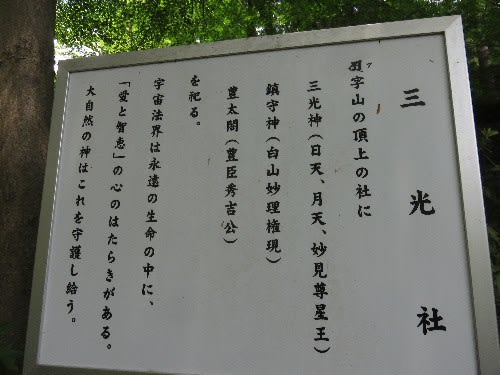

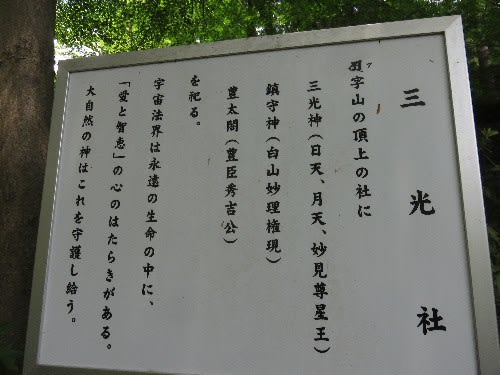

【三光社】

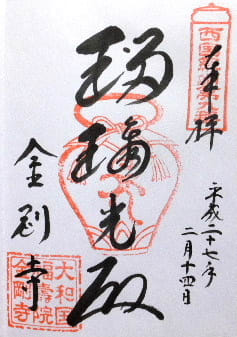

【薬師堂】

西国薬師霊場の札所であり、

葬儀法要等を行う仏教会館を兼ねている薬師堂。

またの名を瑠璃光殿と呼びます。

中心に阿閦薬師如来が祀られていますが、

月光、日光菩薩は絵でした。

【芳泉庭】

【仏足石】

【本堂】

摂津国三十三所霊場札所。

ようやく本堂に参拝です。

四天王に守られた御本尊は秘仏で、

御前立がいらっしゃいました。

【鐘楼堂】

【豊臣秀吉腰掛石】

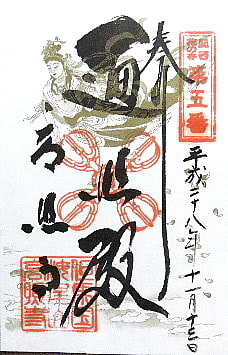

【御朱印】

御朱印は四種類ありました。

こちらは関西花の寺札所の書置きの御朱印です。

予想以上に見所たっぷりで素晴らしいお寺でした。

大阪にこれほどの庭園と花の名所のお寺があるとは。

まだまだ見知らぬ寺社が大阪にもあるんだね。

【朱雀池】

蓮は少しだけ咲いていました。

【両果の道】

この道の雰囲気が良いんだよなぁ。

【バン字池】

【舞台】

舞台の上から本堂裏手を望む。

ここから見る庭園はいいね~。(^^

気候が良かったらここで弁当でも食べたら美味さ倍増やね。

【修行大師像】

【愛宕地蔵尊】

【本堂】

【地蔵尊】

【三光社】

【薬師堂】

西国薬師霊場の札所であり、

葬儀法要等を行う仏教会館を兼ねている薬師堂。

またの名を瑠璃光殿と呼びます。

中心に阿閦薬師如来が祀られていますが、

月光、日光菩薩は絵でした。

【芳泉庭】

【仏足石】

【本堂】

摂津国三十三所霊場札所。

ようやく本堂に参拝です。

四天王に守られた御本尊は秘仏で、

御前立がいらっしゃいました。

【鐘楼堂】

【豊臣秀吉腰掛石】

【御朱印】

御朱印は四種類ありました。

こちらは関西花の寺札所の書置きの御朱印です。

予想以上に見所たっぷりで素晴らしいお寺でした。

大阪にこれほどの庭園と花の名所のお寺があるとは。

まだまだ見知らぬ寺社が大阪にもあるんだね。