大本山總持寺が能登から移転する前までに、

その地にお寺がありました。

その名は成願寺といい、現在も總持寺近くに存在しております。

總持寺で拝観した際、明治時代の写真を沢山拝見させていただき、

これは是非とも参拝しておかないとなと思った次第。

これは移転した時の總持寺です。

明治時代の鶴見も相当な農村だったようですね。(笑)

所在地:神奈川県横浜市鶴見区豊岡町6-1

宗派:曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

創建:天正3年(1575)

開山:守聞和尚

札所:玉川八十八ヶ所霊場

【縁起】

天正3年(1575)聲庵守聞大和尚の開創にして、

寺尾に一字を建立し本尊釈迦牟尼佛を安置したことから始まります。

その後、元和(1615~1623)の頃薬師堂の別当として、

鶴見の二見台に堂宇を移設しました。

また、江戸時代初期の当時、寺領拾石の朱印状を付與されていたことが、

古記録により明らになっております。

後に第二十世加藤海応和尚の明治39年(1906)2月、

境内地を大本山總持寺移転再建地に献納し、

大正元年(1912)に再度鶴見豊岡に移転しました。

【山門】

平成27年(2015)に再建されたもの。

【仁王像】

山門が新築されたのに合わせたのでしょうか、

色が塗られて新しく見えますが、室町時代の作とされているそうです。

【境内】

無料駐車場、トイレがありました。

【本堂】

昭和12年(1937)再建されたもの。

残念ながら閉まっていました。

【旧本堂】

あー、こっちの方が良いわ~。

都会では防火の観点から茅葺屋根は厳しく制限されていますし、

2,30年に一度は葺き替えをしなくてはならないので費用もかさむ。

だから屋根が瓦になっちゃうのよね。

これも時代の流れ。

仕方ありません。

【薬師堂】

昭和51年(1978)に建立されたもの。

慈覚大師の御作と伝えられる薬師如来を中心に、

お馴染みの脇侍日光・月光両菩薩・十二神将が祀られていました。

【本堂内陣】

御朱印をお願いすると本堂内陣に上げさせていただいた。

嬉しい~。(^^

奥様ありがとう。

てっきり見る事も出来ないと思っていたので、

嬉しい誤算です。(^^

こういう時が御朱印をいただいて良かったなぁと思うし、

一番嬉しい時です。

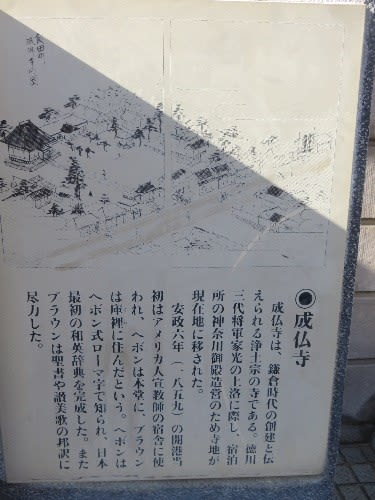

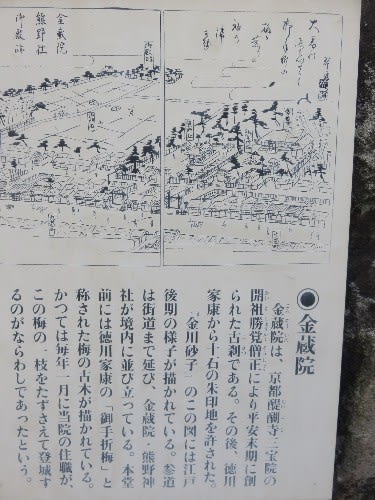

【パネル】

【御朱印】

書置きのみとのことです。

その地にお寺がありました。

その名は成願寺といい、現在も總持寺近くに存在しております。

總持寺で拝観した際、明治時代の写真を沢山拝見させていただき、

これは是非とも参拝しておかないとなと思った次第。

これは移転した時の總持寺です。

明治時代の鶴見も相当な農村だったようですね。(笑)

所在地:神奈川県横浜市鶴見区豊岡町6-1

宗派:曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

創建:天正3年(1575)

開山:守聞和尚

札所:玉川八十八ヶ所霊場

【縁起】

天正3年(1575)聲庵守聞大和尚の開創にして、

寺尾に一字を建立し本尊釈迦牟尼佛を安置したことから始まります。

その後、元和(1615~1623)の頃薬師堂の別当として、

鶴見の二見台に堂宇を移設しました。

また、江戸時代初期の当時、寺領拾石の朱印状を付與されていたことが、

古記録により明らになっております。

後に第二十世加藤海応和尚の明治39年(1906)2月、

境内地を大本山總持寺移転再建地に献納し、

大正元年(1912)に再度鶴見豊岡に移転しました。

【山門】

平成27年(2015)に再建されたもの。

【仁王像】

山門が新築されたのに合わせたのでしょうか、

色が塗られて新しく見えますが、室町時代の作とされているそうです。

【境内】

無料駐車場、トイレがありました。

【本堂】

昭和12年(1937)再建されたもの。

残念ながら閉まっていました。

【旧本堂】

あー、こっちの方が良いわ~。

都会では防火の観点から茅葺屋根は厳しく制限されていますし、

2,30年に一度は葺き替えをしなくてはならないので費用もかさむ。

だから屋根が瓦になっちゃうのよね。

これも時代の流れ。

仕方ありません。

【薬師堂】

昭和51年(1978)に建立されたもの。

慈覚大師の御作と伝えられる薬師如来を中心に、

お馴染みの脇侍日光・月光両菩薩・十二神将が祀られていました。

【本堂内陣】

御朱印をお願いすると本堂内陣に上げさせていただいた。

嬉しい~。(^^

奥様ありがとう。

てっきり見る事も出来ないと思っていたので、

嬉しい誤算です。(^^

こういう時が御朱印をいただいて良かったなぁと思うし、

一番嬉しい時です。

【パネル】

【御朱印】

書置きのみとのことです。