湯島天満宮と湯島聖堂の真ん中にあるでしょうか、

その地に鎮座するのが妻恋神社。

「妻恋」という言葉は日本語の中でも屈指の素敵なものですよね。

その割りに周りは結構ラブホテルが多い。(^^;

妻恋神社という名前の神社は、

景色の素晴らしい長野の白馬や安曇野に鎮座してればいいのに。

うーん、それがとても残念。

所在地:東京都文京区湯島3-2-6

主祭神:倉稲魂命、日本武尊、弟橘姫命

創建:不明

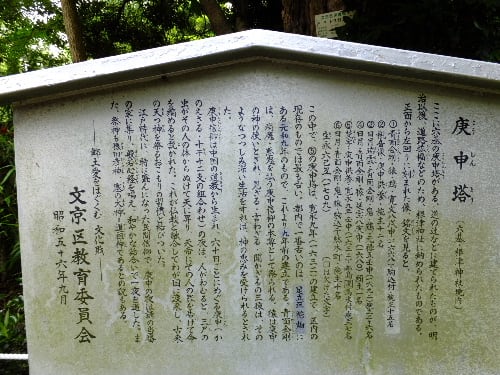

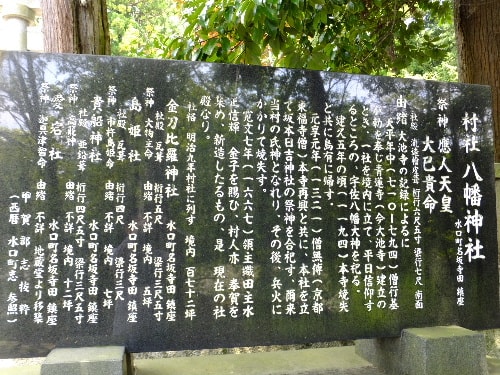

【由緒】

東夷平定に赴いた日本武尊は浦賀水道を渡る時に、

海神を侮って起こらせた為、暴風雨に見舞われた。

妃の弟橘媛命が自ら海中に入り海神の怒りを静めた。

その後、湯島の地に滞在された日本武尊の妃を慕う心を憐れんだ土地の人々が、

尊と弟橘媛命を祀ったのが創祀とされる。

後に稲荷明神(倉稲魂命)を合わせ祀り、妻恋稲荷と称するようになった。

江戸時代には関東惣社を名乗り、王子稲荷と並ぶ信仰を集めた。

特に正月2日に枕の下に敷いて寝るとよい初夢が見られるという、

縁起物の「夢枕」はよく知られている。

「福寿鶴亀」と「七福神の乗合宝船」の版画で万治年間(1658~61)の創案という。

昭和20年(1945)空襲で社殿が全焼した時、この版木も焼失したものと思われていたが、

昭和52年(1977)摺師の家で発見され「夢枕」も復活した。

【鳥居】

【社殿】

思ってた以上に小さな神社です。

【社務所】

閉まってる、

嫌な予感。(^^;

【妻恋稲荷神社】

【地蔵尊】

社殿の裏にひっそりと祀られていました。

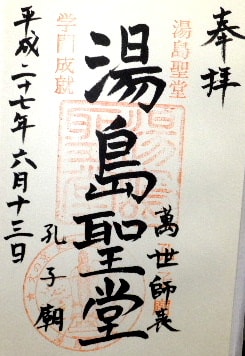

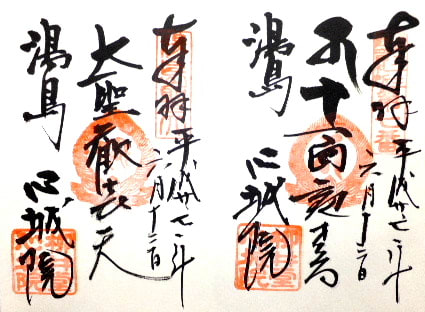

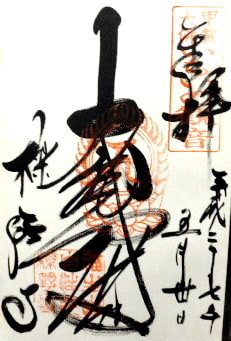

御朱印は御不在でいただけませんでした。

普段は無住で年数回の祭礼の時や、

妻恋神社崇敬会の方に電話予約してればいただけます。

そんなん知らんがな。(^^;

無念じゃ。

その地に鎮座するのが妻恋神社。

「妻恋」という言葉は日本語の中でも屈指の素敵なものですよね。

その割りに周りは結構ラブホテルが多い。(^^;

妻恋神社という名前の神社は、

景色の素晴らしい長野の白馬や安曇野に鎮座してればいいのに。

うーん、それがとても残念。

所在地:東京都文京区湯島3-2-6

主祭神:倉稲魂命、日本武尊、弟橘姫命

創建:不明

【由緒】

東夷平定に赴いた日本武尊は浦賀水道を渡る時に、

海神を侮って起こらせた為、暴風雨に見舞われた。

妃の弟橘媛命が自ら海中に入り海神の怒りを静めた。

その後、湯島の地に滞在された日本武尊の妃を慕う心を憐れんだ土地の人々が、

尊と弟橘媛命を祀ったのが創祀とされる。

後に稲荷明神(倉稲魂命)を合わせ祀り、妻恋稲荷と称するようになった。

江戸時代には関東惣社を名乗り、王子稲荷と並ぶ信仰を集めた。

特に正月2日に枕の下に敷いて寝るとよい初夢が見られるという、

縁起物の「夢枕」はよく知られている。

「福寿鶴亀」と「七福神の乗合宝船」の版画で万治年間(1658~61)の創案という。

昭和20年(1945)空襲で社殿が全焼した時、この版木も焼失したものと思われていたが、

昭和52年(1977)摺師の家で発見され「夢枕」も復活した。

【鳥居】

【社殿】

思ってた以上に小さな神社です。

【社務所】

閉まってる、

嫌な予感。(^^;

【妻恋稲荷神社】

【地蔵尊】

社殿の裏にひっそりと祀られていました。

御朱印は御不在でいただけませんでした。

普段は無住で年数回の祭礼の時や、

妻恋神社崇敬会の方に電話予約してればいただけます。

そんなん知らんがな。(^^;

無念じゃ。