東山道を探していて、おそらくこのあたりを通っていたのだろうと思う付近にある

小さな山のようなものが、何なのかずっと疑問でした。

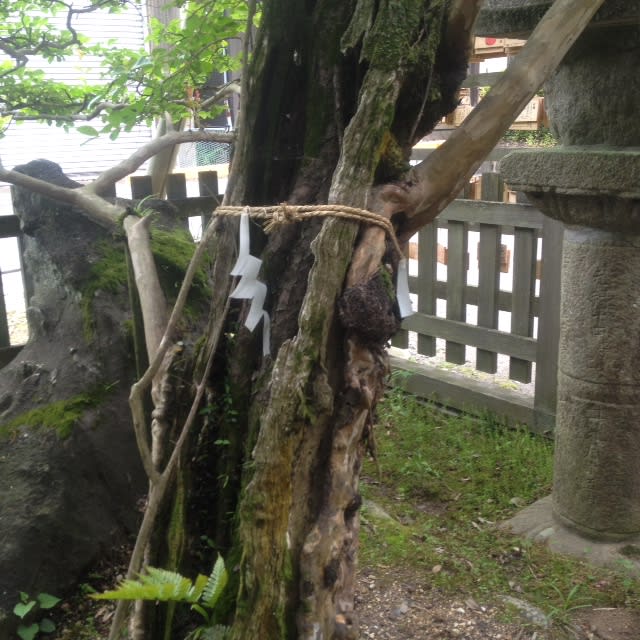

画像です

通り過ぎて東から

さらに南から

こちらのHPに載っていました

各務ヶ原市のHPでしょうか。

結果、古墳でした。正式名は、「鵜沼西町4号墳」とのこと。

4号墳の位置は、こちら

古墳の上に登ると

前回、歩いた愛宕山、そして双子山が見えます

この辺りは、古墳だらけのようです。しかし、現存している古墳は、ごくわずかです。

地図に位置を書き込んでみます。

7号墳まであったようです。

鵜沼西町1号墳(衣装塚古墳)は、前方後円墳が、削られたかもしれないとのことですけど、残っています

横から見ると

4世紀末~5世紀前半に築造されたと考えられるそうです。

3号墳(一輪山古墳)は、三角縁神獣鏡が、出土した古墳ですけど、現在はありません。

そのあたりの画像です

ウィキペディアより引用です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一輪山古墳から出土した銅鏡は、三角縁波文帯四神二獣鏡と呼ばれ

3世紀後半に、中国において製作されたといわれる三角縁神獣鏡と呼ばれる鏡。

この鏡と同じ鋳型から製作された鏡が島根県松江市新庄町八日山1号墳から1面出土している

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひょっとすると、一輪山古墳は、3世紀後半若しくは,4世紀前半のものかもしれませんね。

4号墳は、どうなんだろう?

このあたりの地形は、西、北、東を山に囲まれて南が木曽川、そして、平野。

これって、風水じゃない?

3世紀に風水があったかどうかは知りませんけど、暮らすにはいい地形かもしれませんね

木材が豊富で、魚も取れる、水も豊富で、稲もできる。

各務ヶ原という地名は、どこからきたのでしょう?

各務=鏡と思うのですけど

この一輪山古墳にあった「三角縁波文帯四神二獣鏡」からなのでしょうか?

謎です。

小さな山のようなものが、何なのかずっと疑問でした。

画像です

通り過ぎて東から

さらに南から

こちらのHPに載っていました

各務ヶ原市のHPでしょうか。

結果、古墳でした。正式名は、「鵜沼西町4号墳」とのこと。

4号墳の位置は、こちら

古墳の上に登ると

前回、歩いた愛宕山、そして双子山が見えます

この辺りは、古墳だらけのようです。しかし、現存している古墳は、ごくわずかです。

地図に位置を書き込んでみます。

7号墳まであったようです。

鵜沼西町1号墳(衣装塚古墳)は、前方後円墳が、削られたかもしれないとのことですけど、残っています

横から見ると

4世紀末~5世紀前半に築造されたと考えられるそうです。

3号墳(一輪山古墳)は、三角縁神獣鏡が、出土した古墳ですけど、現在はありません。

そのあたりの画像です

ウィキペディアより引用です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一輪山古墳から出土した銅鏡は、三角縁波文帯四神二獣鏡と呼ばれ

3世紀後半に、中国において製作されたといわれる三角縁神獣鏡と呼ばれる鏡。

この鏡と同じ鋳型から製作された鏡が島根県松江市新庄町八日山1号墳から1面出土している

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひょっとすると、一輪山古墳は、3世紀後半若しくは,4世紀前半のものかもしれませんね。

4号墳は、どうなんだろう?

このあたりの地形は、西、北、東を山に囲まれて南が木曽川、そして、平野。

これって、風水じゃない?

3世紀に風水があったかどうかは知りませんけど、暮らすにはいい地形かもしれませんね

木材が豊富で、魚も取れる、水も豊富で、稲もできる。

各務ヶ原という地名は、どこからきたのでしょう?

各務=鏡と思うのですけど

この一輪山古墳にあった「三角縁波文帯四神二獣鏡」からなのでしょうか?

謎です。