所在地

愛知県春日井市内津町上町24

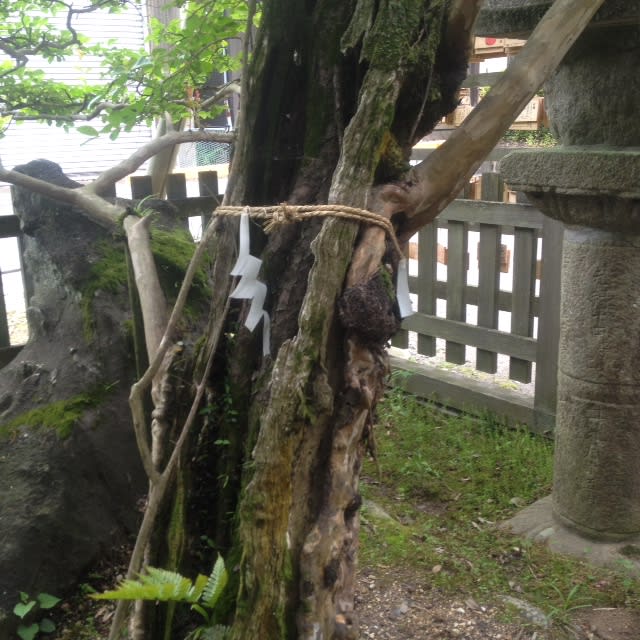

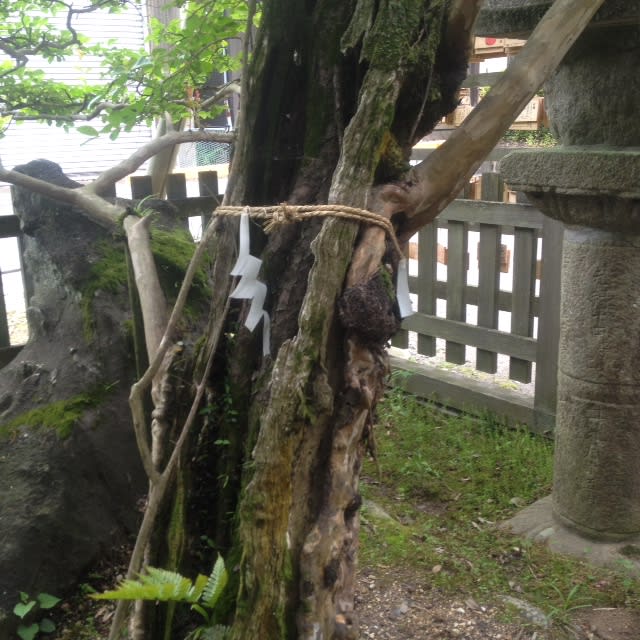

鳥居を過ぎて、少し行くと、すべらずの松があります

松とさるすべりの共生木だそうで、受験や人生ですべることのないように願いを込めてあるそうです

少し、訪れるのが遅かったか・・・へへ;

社殿や、庭園もすばらしいですけど、今回は最初のころの信仰の場所である、奥の院に行こうと

やってきました。

本殿の裏に回ると

何でしょう?○○奥の宮七丁?○のところは「従提」?わかりません

岩があちこちにあり、注連縄が張ってあります

古代の祈祷した場所でしょうか?

奥の院は、ここより700mほど奥のようです

やってきました

登って行きましょうか

階段を登ります

岩の割れ目にあるようです

下を見ると・・・なんでこのような場所にあるのか?

階段を降りて、さらに奥に行くと

こちらにも祠があります

不思議な空間です

さて、この内々神社の主祭神は、 建稲種命、日本武尊、宮簀媛 とあります

ウィキペディアより引用します

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

創建年代については不詳であるが、延喜式に記載された式内社である。

東国の平定を終えた日本武尊が内津峠に差し掛かった時、

早馬で駆けてきた従者の久米八腹(くめのやはら)から副将軍である建稲種命が駿河の海で水死した

との報告を受けた。

それを聞いた日本武尊は「ああ現哉々々(うつつかな)」と嘆き、

その霊を祀ったのが内々神社の始まりという。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宮簀媛は、日本武尊の后です。

そして、建稲種命は、宮簀媛の兄です。

日本武尊の東征の際、副将軍で、帰路水軍を率いていたが、海に落ち水死

宮簀媛(ミヤズヒメ)が、お祀りしてあるのは、

氷上姉御神社

現在の氷上姉御神社の場所より南西の方向に数百メートル離れたところに、

以前の神社と住まいがあったようです

おそらく、日本武尊はそこに向かっていたのではないでしょうか。

それと、すでにこの時代に馬がいたのですね。

内々神社の場所は、東山道からは外れています

どのようなルートか調べたら、江戸時代に下街道(したかいどう)と呼ばれていた道のようです

大井(恵那市)から中山道をそれて、釜戸(瑞浪市)‐高山(土岐市)‐池田(多治見市)‐

勝川(春日井市)を経て名古屋へ至る街道です。国道19号がそれに沿っています

こちらが詳しいので参考にさせてもらいました

以前、

鬼板といって、古代の製鉄に使う材料(と思いますけど)がある、春日井市大泉寺町の

御嶽神社に、行った事があるのですけど、その前の道が下街道ですね。

でも、今画像を見るとあれって本当に鬼板なんだろうか?さざれ石かも?・・・

当時の道としては非常に重要だったと思います