《アジャンター石窟寺院》

「アウランガバード」のホテルを出てバスで北東へ2時間走り、デカン高原の西北部にある「アジャンター石窟寺院」を目指した。

途中は農村地帯が続き、綿花、トウモロコシ、小麦、じゃが芋などが栽培されていた。牛や山羊も放牧されていた。

駐車場でバスを降りてから、小さなみやげ物屋が並ぶ所を通り抜けて暫く歩くと、エコバスが待っていた。このリムジンバスの運行は、日本の援助とノウハウで遺跡がある周囲の環境保全策の一つとして行われているという。

1819年、虎狩をしていたイギリス騎兵隊の士官が偶然に見つけた「アジャンター石窟寺院」は、インドで唯一の素晴らしい仏教壁画を今に残すところとして1983年に世界遺産に登録され、保全活動が行われていた。

インドの夏から秋にかけての高温多湿な気候は、壁画などを損ないがちで、既に古い壁画のほとんどは失われてしまったので、この「アジャンター石窟寺院」は超一級の価値がある壁画だそうだ。

石窟寺院は、渓谷を馬蹄形に大きく湾曲して流れる「ワーグーラー川」の外側沿い600mに渡って、断崖の岩山を削って造られていた。その内部には幾つもの僧房があり、壁や天井の至る所に素晴らしい仏教壁画が描かれていた。(しかし壁画保全のためにフラッシュ撮影は禁止されていたので、良い写真を撮ることはできなかった)

全部で29窟あるうち、資料によると中央部分の5つは紀元前1世紀頃の前期窟であり、その他は紀元5世紀の後期窟だという。

前期窟の内部は簡素で仏像遺跡が無い。当時の礼拝対象は「ストゥーパ」だったらしいのだ。

後期窟は、中央インドを支配していた「ヴァーカータカ帝国」の篤い信仰を持った家臣たちが、財と威信をかけて造営したと思われている。

しかし、帝国が崩壊すると「アジャンター石窟寺院」も放棄され、原始林の中に埋もれてしまったのだ。

今から1500~2100年も前に、この地で石窟を何年もかかって少しずつのみで掘り刻み、寺院を造って仏の姿を描いたり刻んだりした人たちはどういう人たちだったのだろうと、私は思いを馳せた。

帰りにまたみやげ物を売る露店の間を通った時、「エレファンタ石窟寺院」の階段にあった露店で気になった「ガンジー像」があったので、現地ガイドに「材料は何ですか。」と聞いて見た。答えは「漆喰を固めて色づけたものです。」 私は買うのを止めた。

《エレファンタ石窟寺院》

「ムンバイ」の街を通り抜けて「インド門」でバスを降り、門の下の船着場から小型チャーター船で沖合いに浮かぶ「エレファンタ島」に向かった。

約1時間で島に着き、船着場から桟橋を渡り、山の中腹まで結構な高さがある階段を登った。階段の両側には、テントを張った簡易な土産物屋がぎっしりと並んでいた。

この日は陽射しが強く、気温は31℃あったので、-21℃の日に家を出た私にとっては50℃も温度差がある中での観光だった。

この石窟寺院は、16世紀に上陸したポルトガル人が発見した時、石に彫った多くの象があった事から「エレファンタ石窟寺院」と言われる様になったという。

石窟は6~8世紀に造られた物だというが、最大の見所は、高さ6m、広さ40m×40mの空間を20本程の太い脊柱が支えていて、その一番奥にある「シヴァ神」の三面上半身像だ。

このヒンズー教の石窟寺院は、1987年に世界遺産に登録されている。

他の寺院は、ポルトガルに破壊されてしまったという。

帰りも急な階段を下りて船着場に戻ったが、土産物屋にあった茶色の木彫りの様な小さいマハトマ・ガンジー像に目が止まった。

また、チャーター船に乗って「ムンバイ」に戻った。船から見た大型タンカーが行き会う姿に、アラビア海の交易の盛況ぶりが分かった。

昼食後は空港に行って、15時発の航空機で「ムンバイ」の東方350kmの「デカン高原」にある古くからの商業都市「アウランガバード」に行った。

そこは、標高571mの高原にあって、「アジャンター石窟寺院」「エローラ石窟寺院」を観光するための拠点都市なのだった。

≪ムンバイ市内観光≫

6日目は7時にホテルを出て、インド最大の商業都市、「ムンバイ」の市内観光から始まった。

歴史をざっと振り返ると、16世紀のこの町は西のアラビア海に面した小さな漁村に過ぎなかった。

1498年にポルトガルの「ヴァスコ・ダ・ガマ」がアフリカの喜望峰を経て「カリカット」に到着し、やがてポルトガルは1510年に「ゴア」を植民地にし、1534年には「ムンバイ」周辺の7つの島をスルタンから取得した。そして中心的な島に要塞や教会を建てて、「ボン・バイヤ(ボンベイ)」(良港の意)と呼んだ。

ポルトガルの支配は1961年まで続いたが、植民地を広げることは無かった。

一方イギリスは、東側のベンガル湾に面した「マドラス」(チェンナイ)に築いた要塞を拠点に1605年に「イギリス東インド会社」を立ち上げ、香辛料、綿布などの独占的な交易を行っていた。オランダが設立した「東インド会社」の規模も大きかったが、1661年、ポルトガルとイギリスの王家の結婚を機に、「ボン・バイヤ」はイギリスに贈与された。

その後イギリスはこの「ボン・バイヤ」を埋め立て、街づくりをした後、ここを足がかりにして、インドの支配に乗り出した。そして19世紀にはインドの大半がイギリスの植民地となって行った。『沈まぬ太陽』の大英帝国の中心は、インドだったという。

私達は朝ホテルを出てから「インド門」の近くまで、「ムンバイ」市内を通り抜けた。

周辺人口まで含めると1900万人を有する「ムンバイ」は、イギリス植民地時代に建てられたヨーロッパ風建築が幾つも残っていた。

海岸ではランニングに汗を流す人や散歩をしている人が大勢いる一方で、冷たいアスファルトの軒下で汚れた毛布1枚をすっぽり被って寝ているホームレスの姿も沢山あった。中には幼児を抱いてビニールシートに座っている女性なども目に入り、女性が路上生活をしているとどうなるか、考えさせられた。(人口密度は世界一だそうだ)

「ウイキペディア」で「ムンバイ」調べると、

『1991年から2001年までの10年間で、州域外からムンバイへと移住してきた人々の数は112万人におよぶ。この経済成長に伴う急激な人口増加に伴い、他の著しい経済成長を見せている発展途上国の都市と同様、ムンバイは貧困、失業、医療、生活水準、教育水準などの面で広範囲に及ぶ問題を抱えている。居住地の不足も深刻で、住民は住環境が悪いにも関わらず高価な住宅に住まざるをえない状況にある。さらにこの人口増加にインフラ整備が追いついていないため、住民は異常に混雑した鉄道や道路での長時間の通勤を強いられている。』

『2001年のインドの国勢調査によれば、ムンバイの人口の約54%はスラムに居住している。ムンバイ中心部のダーラーヴィー地区は、アジア第2の規模を持つスラム街であり、100万人以上の住民がここに暮らしている。』

などと書いてあった。

現地ガイドの男性は、『水道が朝晩2時間も出ない、電気も朝晩停電する、収入は上がらないのに税金は上がる。こんな生活状況を何とかして欲しい。』と私達に切実な口調で話してくれた。

(路上生活者が多い地区を通る時、何故かバスが猛スピードになり、全く写真が撮れなかった。最初の写真は、水道水の配管の背後に見えるおびただしいバラックと高層マンションだ)

「インド門」は、1911年に英国王「ジョージ5世」がインドに来た時にその記念に建てられた門で、イギリス支配の象徴的存在だ。2004年に世界遺産に指定された。

「エレファンタ島」に行くために乗った船から見ると、「インド門」の左側背後に建つ「タージ・マハールホテル」が良く見えた。

このホテルは、インド人の大富豪「ジャムシェード・ターター」が1903年に建てた世界有数のホテルだ。

彼が外国の友人と夕食を食べるためにあるホテルに行った時、インド人の入館を断られた事を契機に民族意識に火がつき、外国人にも通用する一流ホテルを建てたのである。

鉄骨はパリのエッフェル塔と同じものを用い、どの部屋からも海が見え、船室に居るような錯覚に捉われる設計になっているらしい。

≪「ボーパール」の世界遺産見学②≫

②「サンチー・ストゥーパー」

旅行5日目は午前中、世界遺産「サンチー・ストゥーパー」を見学した。

「サンチー村」に程近い標高100mの丘の上に、3つの「ストゥーパ」(仏塔)が建っていて、1989年に世界遺産に登録されたところだ。

バスを降りて整備された参道を登って行くと、ブーゲンビレアの木が真っ青な空の下で美しく並んでいた。

最も古い仏塔は、紀元前3世紀に仏教をインドに広めた「アショーカ王」が建てた大仏塔(第1塔)で、直径37m、高さが16mもある巨大なモニュメントだ。下部はこの地の石、上部はレンガを積んで造られたものだという。

この仏塔を取り囲むように東西南北に4つの「トゥーラナ」(塔門)が建ち、仏塔をぐるりと2重の塀が覆っているのだ。これらは紀元前2世紀から紀元1世紀頃に追加工事をして完成させたらしい。

「アショーカ王」が建てた「石柱」も、2000年を越えてもなお新しかった。

大仏塔の南門の近くに紀元前2世紀に建てられた小ぶりの第3塔があった。

ここには仏陀の高弟だった舎利弗と目ケン連の遺骨が納められていたが、現在は敷地内のヴィハーラ寺院に祀られていると言う。

紀元5世紀に仏教が再び盛んになった時に置かれたという「釈迦の像」は、その後イスラム教が広まると破壊されたという。

現在のインドには仏教徒は1%にも満たないが、仏陀の生涯や悟りの象徴としての菩提樹、仏陀の教えなどを描いた実に精緻な「トゥーラナ」をじっと見ていると、古代の人々の仏教に対する信仰心の強さが伝わって来て、インドで生まれた仏教が篤い信仰を集めていたという確かな証をここに見たと思った。

昼食後はボーパール空港から1時間15分を飛行して、直線距離で南南西に650km離れた「ムンバイ」に行った。

〔あわや迷子になる所だった〕

4日目は「アグラ」のホテルを早朝に発ち、駅に向かった。インドの特急「シャタープディ・エクスプレス」に3時間弱乗って、「アグラ」から400km南の「ボーパール」に行くためだ。

「アグラ」駅は物凄く混んでいた。私は慣れないキャリーバッグを持ってグループの最後に付いて歩いたが、駅からホームへの出口でグループを見失ってしまったのだ。(インドには出口の検札はないので、大勢の人が自由に行き交う)

見ると1番ホームに長い特急列車が止まっていて、出発直前の様だった。もしもその列車なら、乗り遅れたら大変なことになる。乗車口3箇所に走って行って、乗っている人3人に「ボーパール行きですか。」と聞いたが、どの人も「違う。」と答えたので乗らなかった。やがてその列車は動き出した。

ホームは左右にとても長く、人で溢れていて見通しが利かない。それで再び駅に戻り、切符売り場に行った。

切符売り場には10人ほどの人が並んでいたが、割り込んで大きい声で聞いた。「私はボーパールに行くツアーグループを見失いました。どうすれば良いですか。」と。

すると傍にいた背の高い男性が、「リーダーは誰ですか。」と聞くので、「〇〇さんです。」と現地ガイドの名前を告げた。すると「あなたはここに居なさい。探して来ますから。」と言ってくれた。

5分も待っていたら、ツアーの添乗員が私の所に慌てて飛んで来た。ホッとした。

添乗員もグループの人も人数を確認せず、その男性が探しに来るまで、私が居ないことに気づかなかったらしい。

後でガイドの〇〇さんは、「もしも置いて行ったら、私の首が飛んだだろう。」と言っていたが、事無きを得て本当に良かった。私が迷子になったのは初めてだったが、その心細さを初めて味わった出来事だった。

今後は今までよりももっと気をつけて行動しようと、強く反省した。

列車内には1輌ごとに男性車掌が2人いて、軽食が2回(サンドイッチとバナナ、飲み物/カレーのランチボックスとアイスクリーム)出た。私は食欲が無く、食べずにボーパールで列車を降りる時に持って出た。

専用バスの所に行くと、入り口で手を出していたホームレスの少女がいたので袋ごと渡した。無駄にならなくて良かった。

≪「ボーパール」の世界遺産見学①≫

「ボーパール」は人口100万人以上が住むマディヤ・プラデーシュ州の州都で、1984年12月3日に「ユニオン・カーバイト社」が有毒ガスを漏らした事故で2万人以上の死者が出た町として有名である。

①「ビンベドガーの岩窟群」

この町の南方46kmに、1万年前の石器時代から紀元後の歴史時代までに描かれた数百もの岩絵があり、私達はその岩絵を見学しに来たのだった。

地元では知られていた岩絵だが、公になったのは1888年で、1950年頃からは、フランスの「ラスコー壁画」、オーストラリアの「カカドゥー国立公園の岩絵」と比較されて注目され出し、2003年にユネスコの世界文化遺産に登録された所だ。

バスに乗って田舎道を辿った。岩窟群の入り口でテント生活をしている家族とその子ども達が、バスを出迎えてくれた。

さらにそこから少し入ったところでバスを降りた。すでに時刻は16時近かった。

石器人が住居にしていたと思われる洞窟がいくつもあり、その上部に鹿や牛の群れ、象や虎、バッファローやサイなどの狩りの様子、楽器の演奏、踊り、死者の埋葬の様子、騎馬戦に向かう人々の姿、花や花瓶、鳥の群れなどが線画の様な絵で描かれていた。

古代の人々は、自分達の生活を表現したかったのだろうか。

ガイドの話では、色は植物や獣脂でつけられたものらしい。

中には岩の1箇所に「斧で鹿を殺そうとしている人の絵」「牛を使った4000年も前の農業」一番下に「騎馬戦に出かける人々」と、3つの時代の絵が描かれたところもあった。

大昔の人々の生活を想像させられる多くの壁画に、私は壮大なロマンを感じた。そしてこんな遠くにある世界遺産まで来られた事が嬉しかった。

≪「アグラ」市内観光②≫

②「タージ・マハール」

ムガール帝国第5代「シャー・ジャハーン帝」が若くして亡くなった美しい妻のために、22年をかけて建造した廟が「タージ・マハール」である。左右対称の巨大な白大理石の建物は、何度見ても飽きることが無い美しさだが、建築当時はこの建造費のために帝国の経済が困窮したそうだ。

前回は均整が取れた建物にばかり目が行ったが、今回は一杯の観光客にも目を配る気持ちの余裕があった。廟の横の建物側に疲れて座り込んでいる高齢者のグループがいた。

廟の裏を「ヤムナー川」が流れているが左手奥に「アグラ城」が霞んで見えた。

帝は「ヤムナー川」の対岸に自分の死後を祀る廟を黒大理石で建造しようと計画したが、国の財政を心配した三男(後の第6代「アウラングゼーブ帝」)の周到な計略によって「アグラ城」に幽閉され、7年後に亡くなった。対岸には「シャー・ジャハーン帝」が基礎を築こうとした土塁が残されている。

(歴史に「もしも」はないのを承知で言うなら、もしも黒大理石の廟が造られていたら、ムガール帝国の国力は低下して歴史は変わったかも知れないし、現在の「アグラ」の注目度は更に高くなっていた事だろうと思う)

「シャー・ジャハーン帝」の治世は約30年続いたが、その時期はムガール帝国の絶頂期と言われている。

三男は1659年に正式な第6代「アウラングゼーブ帝」となったが、次々に3人の兄弟を殺害した。

長かった治世中彼が手がけた領地拡大は、現ミャンマーに支配されていた東インドの「アッサム」に攻め入って奪還したり、デカンにも進軍して2つの王国を滅ぼし、ムガール帝国で最大の領土を実現した事だが、その帰路、1707年に死去した。

彼はイスラム教スンニ派の誠実な教徒だったが、ヒンズー教、シーク教の教徒を弾圧し教会を破壊した。そのことで幾つもの反逆が起こり、結果的にムガール帝国が勢いを失う運命を招いた。

庭の木に緑色のインコ?が二羽いた。日本人には珍しい鳥だ。

③「アグラ城」

この城は、1565年にムガール帝国第3代皇帝「アクバル帝」が建立した力強く豪華な城で、代々の皇帝の統治と生活の拠点だったのだ。外壁の周りには堀が巡らされ、ワニや毒蛇が放たれていたという。

堀に掛けられた橋を渡って門の中に入った。2人の幼児を連れて一休みしている夫婦に出会った。赤ちゃんを見ると誇らしげな顔で写真を撮るのをOKしてくれた。

前回は1階部分にしか行かなかったが、今回は2階部分に上がり、謁見の間やテラスも見る事ができた。テラスで踊る女性達を王が寝ながら眺める寝台もあった。

「シャー・ジャハーン帝」が囚われていた部屋からは、南東に3km離れている「タージ・マハール」を臨むことができる。帝はどんな思いで死を迎えるまで過していたのだろうか。

(この写真は、3~4cm四方程の大きさの透かし彫りがある壁の1箇所から、かっての帝の目線のつもりで写した)

帰りがけの橋で女性教師に引率された小学生達に出会った。子ども達は日本の子どもと同じように明るく無邪気に見えた。教師の服装はカラフルだった。

≪「アグラ」市内観光①≫

インドのバスの運転席はガラス窓と扉で客席と仕切られていて、運転手の横にアシスタントが乗る。アシスタントは、学校に行っていない若者が多かった。

また、大都市の中心部は道路が整備されているが、それ以外は舗装されていない所が多く、排水溝の整備も遅れていて、6~10月の雨期には雨水が道路に溢れて大変な状況になるらしい。幸い乾期だったので何とか通過はできたが、ほとんどが凹凸路面なので、毎日、激しいバスのバウンドに悩まされた。

さらに都市部の舗装道路でも約100mごとに10cmほど帯状に盛り上げてあって、スピードを出せない様にしてあった。

時には街中を羊の群れや野良牛、野良豚などが歩いているので、交通渋滞が起きたりもした。

バスの窓から見ると、郊外では、小麦、トウモロコシ、米、菜種などが栽培されていた。

①「ファテープル・シークリー」

今回初めて、ムガール帝国第3代「アクバル帝」の城跡が残されている「アグラ」の南西37kmの地迄行った。

3km×1.5kmの敷地を城壁で囲んで、内部に宮廷、モスクなどを5年の歳月を掛けて建造し、1571年にアグラから首都をここに移した。

「アクバル帝」はヒンズーの女性を妻にし、宗教的にはイスラム教に固執せず、ゾロアスタ教、ジャイナ教、キリスト教にも関心をしめして王宮に聖職者達を招き、講義を受けるなどしたという。建築様式には、イスラム教とヒンズー教の融和を模索した帝の考えが伺われる。

しかし、この地は水不足が起きるために、僅か14年でここを離れ、再び「アグラ」に都を移した。そのためか城跡は傷みが少なかった。1986年に世界遺産に登録された。

13歳で王となった「アクバル帝」は、有能な側近に恵まれ、広大な領地を「州」に分け、さらにその中を「県」に分けるなど統治能力が優れていた。18歳頃からは様々な戦いに打ち勝ち、北インド、アフガニスタン、ポルトガルが制圧していたアシールガルなどを支配下に置いた。そして南西部のデカン高原への進出を図ったが、城に残っていた王子「サーリム」に謀反を起こされた。

「サーリム」はムガール帝国第4代「ジャハーンギール帝」となる。

≪「デリー」市内観光・午後「アグラ」へ移動≫

日本から入国したインドの首都「デリー」の観光は昨年11月の「インド旅行」に重なったので、今回は写真を中心に簡単にまとめたい。

①「クトゥブ・ミナール」とその周辺の街中

ヒンズー教の王との戦いに勝ったイスラム王「クトゥブ・ディーン・アイバク」が勝利の記念に建てた高さ72.5m、直径14.3mある巨大な塔。着工は1192年。

(街中の写真は走るバスの窓越しに写したので、ボケたりガラスの反射光が映っているがお許し願いたい。女性はほとんど歩いていない。)

②「フマユーン廟」

ムガール帝国第二代皇帝「フマユーン」の妻が、1565年に夫のために建てた廟。赤砂岩に白大理石をはめ込んで造った美しい建物は、後の「タージマハール」に影響を与えた。

③「ラージ・ガート」

建国の父、「マハトマ・ガンジー」は、1948年1月30日の夕刻、極右翼のピストルで暗殺された翌日、ヒンズーの作法に従って荼毘に付された場所を記念して建てられた黒大理石の碑が「ラージ・ガート」。私は初めて訪れた。

遺灰はインド各地の川に流されたという。

募金箱が設けてあったが、そのお金は彼がカーストの最底辺「ハリジャン」の解放を望んでいたことから、彼らのために使われているという。

庭園では薔薇が美しく咲いていた。

④「レッド・フォート」

第5代ムガール皇帝「シャー・ジャハーン」が1648年に建てた赤砂岩の城。今回も正面では工事が行われていた。

「デリー」市内観光後の午後はバスで5時間走り、南南西200kmにある旧都「アグラ」を目指した。

11月にも来た町だったが、夕方6時過ぎに「アグラ」に着くと、日曜日のためかあちこちで結婚式の準備をする集まりに出会った。

白馬が引く飾り付けられた馬車には花婿が乗っていて、これから花嫁を家まで迎えに行く所だそうだ。

泊まるホテルに着いたら、エレベーターから着飾った花嫁と親族が下りて来たのに遭遇した。女性達の正装のサリーはとても華やかに見えた。

実際の祝賀会は、夜の9時頃から始まり、夜中じゅう踊り飲食するそうだ。

関東、日本海側で降雪があったが、それをぬう様に無事に私はインドの旅行に出発し、帰国できた。

しかし、帰宅後は続けて2日間雪が降り、旅疲れの体で除雪作業をした。

さすがに昨日は疲れがピークとなり、頭もボーッとしていたが、今朝は大分良くなったのでブログを開いた。

当面の悩みはこのプララブログが無くなる事だが、3月初めに他のプロバイダーに移行できそうなので、一先ずこのまま使うことにしたい。

≪概要≫

「三回目のインド旅行」は、8日間中3日間は既に観光した都市や場所が同じで新鮮味はなかった。しかし3回もこの世界遺産に来られたと思うと感慨深かった。

残りの「西インド」5日間の見学は、期待通りの発見と感動があった。

また、出発日の朝-21℃だった当地との気温差が一番心配だったが、今年のインドは気温が低めらしく、最高気温が31度という日が1日あったものの、残りは26~28度と過し易く、快適だった。

ただ今回はT旅行社で行ったので、自由な時間が全く無く、近くのスーパーにさえ1度しか行くことができなかったのが残念でストレスが溜まった。

しかし、添乗員が若いのに爽やかで、良く気が利く女性だったのが幸いだったし、参加者が12名と少なかったのも良かった。

明日から順次、今回の旅日記を書きたいと思っている。

まだ私は寝ていたが、当地の6時の気温は今朝も-19℃あったらしい。家も冷え切っている。最高気温は-7℃の予想だという。

外は冷凍庫という所で暮らしているので、断熱をした家の中で暖房を焚き、重ね着をして、温かい飲食物を摂って、何とかこの厳寒期を凌いでいる。

私は居ようと思えば室内にいることができるが、土木、建設、港湾、漁業、保線管理 交通整理など屋外で仕事をしている人達の厳しさは如何ばかりかと想像する。

昨日午後にガソリンスタンドに寄った。朝6時から働いていたという店長さんは、「今日の寒さには参りました。」と泣きそうな顔をしていた。心から「寒い中、お疲れ様!」と言って帰って来た。

いよいよ明日の午後、新千歳空港から成田へ行き、成田のホテルで前泊後、8日出発の「インド旅行」に出かけることにした。

「インド」は昨年の11月下旬に行ったばかりだが、以前書いた通り、苦労して自力で取ったビザの有効期限(6ヶ月)内に再訪して、広大な「インド」への旅行を終わりにしたいと思っての事だ。

今回は3回目なので、「ムンバイ」「デリー」「アグラ」は既に行った所で重なるが、「ボーパール」「エレファンタ」「アジャンタ」の世界遺産を見て置きたいのだ。

前回は気候的に過しやすかったが、今回は南の「ムンバイ」では最高気温が32~33℃になるらしい。私の今いる地域の最高気温-5~-8℃と比べるととんでもない猛暑だ。

今回は北の「デリー」から徐々に南下する日程だが、気温のギャップがあり過ぎるので体がうまく順応してくれるか少し心配だ。

しかし、昨年の3月に28~36℃の「スリランカの旅」を体験しているので、まあ何とかなるだろうと思っているのだが、甘いかも知れない。

2ヶ月余り前の経験を生かして、虫射されの薬、除菌ウエットテッシュを忘れずに持ち、胃腸を壊すことが無いように消化薬、下痢止め薬も持って、飲食には細心の注意を払いたい。

折角行くので、前泊を入れて10日間の旅を私なりに楽しんで来たいと思っている。

暫くブログを留守にするので、宜しく。

皆さんも、今猛威を振るっているインフルエンザにどうか気をつけて…

今朝は今冬最低の気温だったらしい。6時20分に起きた時は-13℃(室内+10℃)だったが、インターネットで調べたら午前3時の気温が-18℃だったらしい。

ニュースでは、今朝の北海道内のある場所の最低気温は-25℃と報じていた。私もかってそういう厳しい地域で暮らした事があるが、今の自分ならもう耐えられそうにないなぁ。

前回の「インド」旅行で、とうとう3年間利用したスーツケースの車輪部分1箇所と肩部分1箇所が破損してしまった。

いつも15kg以上の重い荷物を入れて酷使したせいだ。そのスーツケースではかれこれ二十回近く旅行した事になり、十分に元を取れたと感じている。

次回の旅行はまた「インド」なので、3回乗る小型国内線飛行機に預けるスーツケースの制限がまた15kgなのだ。それで今回使った古い重いスーツケースがあるが、思い切って軽めのスーツケースを新調する事にした。

古いのは重いだけあって作りががっしりしている。それは30回近く使ったが、壊れる様子は今のところ全くないので、捨てずに持っていようと思っている。

店では凄く軽量なのもあるが、本体のプラスチックがペコペコする位薄くて弱そうだ。なので重量5.0kgの、少しガッチリしたのにした。この手は今は人気が無いのか、価格が12,000円と安く買え、ラッキーだった。

前回の「インド」でも国内線の小型飛行機に3回乗ったが、スーツケースの中身を15kg以内に抑えるためにリュックサックに重い物を入れて背負った。

所が帰国後、肩がひどく痛んで腕が上がらない日が数日続いたのだ。湿布を張って何とか回復させたが、次回はそんな事にならないように小型のキャリーバックを買う事にした。

リュックの代わりなので大きすぎない事、車輪が4つ付いていて体に引き寄せて運ぶこともできる事、細かい手荷物を分別できるように内外のポケットの数と大きさ、小物の出し入れのしやすさ(外部ポケットが深過ぎないこと)にも重きを置いた。機内に持参する手荷物なので、ソフトタイプにした。

昨日、少し離れた町の大型スーパーに行ったら、種類も大きさも色々あった。その結果、写真の様なキャリーバッグに決めた。

私が重視する機能性を備え、価格も5,800円と手頃だったのが決め手だった。これで安心してまた「インド」旅行に出られそうで嬉しい。

(何時まで外国に行く事ができるのか分からないが、今は「行ける迄」と考えて、まだそのための少しの投資をしている)

最後になるが、先日のポルトガル旅行で、「オヴィドス」の小さなみやげ物店で見つけた厚地綿織物の「タペストリー」(縦110cm、横幅60cm)の写真を載せる。

実はこの柄と同じ羊飼いと羊の群れに出会ったのだ。テーブルセンターにも壁掛けにも椅子の背当て布にも、そして古くなったらクッションカバーにするかバスマットとしても使えそうだ。

≪猛吹雪に見舞われる≫

昨日、1週間ぶりに伯母が待つ岩見沢に向かった。出かける時は気温はー8~9度だったが太陽が輝く晴天だった。ところが30分程走ったところで警察官に通行止めをされた。聞くと大型車が数台絡んだ事故が起きて、その処理をしている最中だというのだ。路面凍結によるスリップ事故かも知れないと思いながら2~3km迂回してからいつもの道に戻った。

すると雲行きが怪しくなり、やがて雪が降り出した。風も強まり猛吹雪になった。3m先の前のトラックさえも瞬間的に見えなくなる。勿論道路の端も分からない。

幸い前のトラックに付いて走ることにした。脳裏に昨年猛吹雪の吹き溜まりで前進できなくなり、凍死した人達の事が浮かんだ。

ガソリンが残り少ないことも気になった。やはり冬の外出には入っているガソリンに余裕をもたせ、毛布やスコップを積んでいないと駄目だと再確認した。通勤していた時はそうしていたのに、最近は冬の遠出を滅多にしないので、気が緩んでいたのだ。

30分程目を大きく見開いてゆっくりと必死でトラックに着いて走り、ようやく岩見沢市に辿り着いたが、吹雪で交差点が見えず通り過ぎてしまった。慌ててUターンし、やっと伯母の高齢者専用賃貸住宅に到着した。

部屋に入ると、伯母が「危険を冒して、よく無事に来てくれたね。」と涙ぐみながら迎えてくれた。

今回は伯母に頼まれた野菜類と私が育てている開花し出した「香り椿」を持参した。とても喜んでくれた。

2時間ほどお喋りをしている内に、雪が止んだので急いで帰宅した。本当に昨日は危なかった。

≪バターリャの「サンタマリア修道院」≫

その後、北西の「バターリャ」の町に向かった。

「戦い」という意味の「バターリャ」は、1385年8月14日、近郊の「アルジュバロータ」で「ジョアン一世」が王位を狙って攻めて来た3万の「カステーリア」軍を向かい撃ち、奇跡的に勝利した歴史的な町だ。これは隣国スペインからポルトガルの独立を守った戦いだった。

1388年ジョアン一世は、聖母マリアに感謝して修道院の設立を始めたが、それは2世紀に渡り、7人の王と15人の建築家に引き継がれた。

しかし途中でジョアン三世が、リスボンの「ジェロニモス修道院」建造に全力を注ぐために建築の中止を決定した。

その後、1755年のリスボン大地震と1810~11年に起きたナポレオンの支配に反対するスペイン独立戦争で被害を受けた。また1834年に所有していたドミニコ修道会が追放されて廃墟になったが、1840年、フェルナンド二世が修復を決定したことで、20世紀初めまで修復が続き、現在は博物館となっている。

正式名「勝利の聖母マリア修道院」は、1983年、ユネスコ世界遺産に指定された。

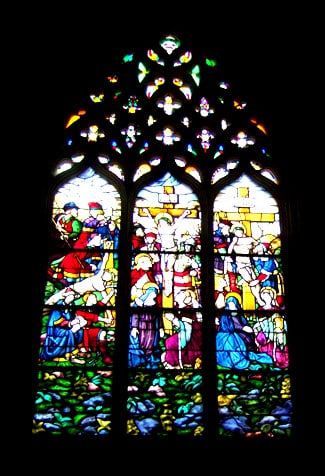

この修道院も巨大な規模だった。様式は「ゴシック様式」と「マヌエル様式」で建てられている。その他の特徴として、鐘楼が無く、国内最初のステンドグラスが飾られた所だそうだ。

(最初の写真は、ランチを食べた傍のレストランから撮った)

聖堂には「ジョアン一世」と王妃の立派な石棺が置かれていた。また墓の間には、「ペドロ王子」「エンリケ航海王子」「フェルナンド王子」の墓がある。

天球、天使、ロープ、円、木の切り株、クローバー型のアーチという「マヌエル様式」が強く見られたのは、回廊と「未完の聖堂」だった。

回廊の角に豪華な「洗盤」があって、水が流れ落ちていた。

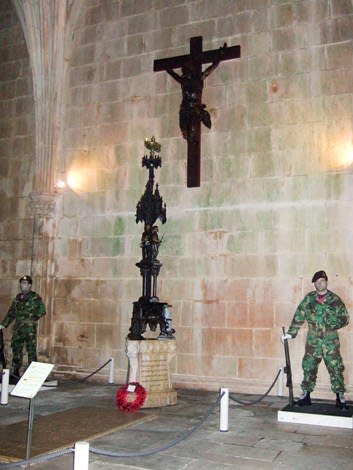

一室が柱が1本も無い広い「参事室」となっていて、第一次世界大戦時の「無名戦士の墓」が設けられ、衛士2人が守っていた。

「未完の聖堂」は「ドゥアルテ一世」が自分とその一族を祀る霊廟を目的に1437年に着工したものだが、未完成に終わり、現在は彼とその妻の石棺が安置されている。

未完成で天井部分が無いとはいえ、物凄く豪勢なマヌエル様式の聖堂が残されていた。

まだ他に観光した場所が幾つかあるが、割愛したい。民謡「ファド」を聞く機会は3回もあったし、これで今回のポルトガル旅行記を終えることにする。長文を読んでくれた方たちにお礼を申し上げたい。

遠い国ポルトガルに、少しか興味を持ってもらえただろうか。(完)