《ローマで自由行動②》

その次は「バチカン美術館」だ。

またコロッセオ駅に戻って地下鉄に乗り、途中、テルミニ駅(ローマ中央駅)でA線に乗り換え、オッタビアーノ駅で下車。そこから歩いて10分で「バチカン美術館」入り口に着いた。

私は4年前に来た時は、ここの「シスチーナ礼拝堂」しか見ていないので、今回は是非、他の部屋にも入場して主要な作品を見たいと思っていたのだ。

実はそのことを旅行前にかかって来た添乗員からの電話で言うと、「当日はチケット購入に1~2時間は並ぶので、ネットで予約して行くと良いでしょう。」というアドバイスを受けた。

しかし、プリンターが不調なので、私は結局、予約せずに出かけたのだが、午後1時半近くだったためか、全く並ばずに2階のチケット売り場に行き、15ユーロで券を買って直ぐに入場することができた。(日本で予約すると、予約手数料4ユーロも加算される)

ギリシャ・ローマ時代の石像やエジプトの石棺、ミイラの箱などと、ルネッサンス期に活躍したラファエロなどの画家が残した壁画や絵画、手の込んだ素晴らしいタペストリーや天井の作りなどが、二十数個ある部屋のどれにも溢れていて、パリのルーブル美術館をも凌ぐのではと思える作品も多数展示されていた。①②③

それらは、世界の頂点を目指したローマカトリック教会の威信と富を示していた。歴代のローマ法王は、こんな豪勢なところで暮らしていたのかと私には意外に思えた。

① ②

②

③

最後に有名なミケランジェロの天井画と壁画で埋め尽くされている「シスチーナ礼拝堂」に入った。

ここは映画「天使と悪魔」でも見たように、次期法王の選挙をする部屋である。

前回行った時は身動きができない位の人だった。今回はそれより少なかったが、やはり大勢の観光客で溢れていた。

管理をする人が、「シッ!!キープ・サイレント!」と言いつづけていたのが可笑しかった。

私たちは、広大な美術館全体を事前学習で分ったポイントとなる作品を探しながら急ぎ足で回ったが、それでも2時間程かかった。

美術館を出たところで写真④を写してから、外壁に沿ってぐるりと回り、「サン・ピエトロ寺院」の正面広場に行った。

そこにも大勢の人がいたが、並んで手荷物などのセキュリテイ検査を受けてから内部に入った。

ミケランジェロ作「ピエタ像」と「聖ピエトロのブロンズ像」、ベルニーニ作の「ブロンズの天蓋」⑤(映画「天使と悪魔」の最後で、若き司祭カメルレンゴが焼身自殺をする場面に使われたのは、この場所のすぐ後ろの階段下だったと記憶している)の鑑賞を友人に促してから早めに出た。

④ ⑤

⑤

《ローマで自由行動①》

ローマ郊外のホテルに戻り、旅行もいよいよ最終盤。旅の8日目は、朝から1日自由行動だった。

添乗員が気を利かせて、オプショナルに参加する人たちのバスを、自由行動に行く人も往復2500円で利用して良いと言ったが、私たちは値段も高いし、それに帰りの集合時刻が早いので、自分の足で行動することにした。

ローマでは75分間乗り降り自由なバスと地下鉄の共通チケットが1ユーロ(130円)なので、それを煙草店が9時に開くのを待って買い、ホテルの傍のバス停でバスを待った。

(本当は1日乗り放題券1枚4ユーロを買いたかったが、そこにはなかった)

バスは接続する地下鉄の○駅まで35分かかった。

バスで郊外の田園風景や乗客を見るのは楽しかったが、バスが古く、座席が壊れて外れていたり、シートに落書きが多く、あちこち破れていたのに驚いた。

バスの終点がB線の地下鉄駅なので、さらにそこから地下鉄コロッセオ駅まで15分程乗った。出口から出ると、目の前に大きな「コロッセオ」が聳えていた。①

ここは紀元75~80年に、皇帝ネロの宮殿の庭にあった人工池の跡地に建設された建物だ。

10分ほど並んでチケットを買い、コロッセオの中を見学した。

3階まで上がるが、階段の段差が相当きつい。

3階をぐるりと回りながら、全体が見渡せる位置で数枚写真を撮った。とにかく大きい。長径188m×短径156mの楕円形で、高さは48mもあるというが、見ても細かなことは良く分からない。②

かってここでは4.5万人の人々が剣闘士の繰り広げる凄惨な戦いを見て熱狂したのだ。

今は1階の床は無く、地下が露出している。そこは猛獣の檻だったり、水を張って船を浮かべたりもした所だ。

コロッセオの建材は火山灰から造ったコンクリートで、大理石も使われていたというが、大理石はその後、建材として他に持ち去られ、今の形が残ったらしい。(大理石の一部は、サン・ピエトロ寺院の建設にも使われたという)

私たちはゆっくり1時間、その巨大建造物に身を置いた。

① ②

②

そこから出て、コロッセオの直ぐ傍にある古代のローマ都市、「フォロ・ロマーノ」と「パラチーノの丘」にも入場した。

かっては広い広場や神殿、図書館などが立ち並んでいた場所を上から眺めて、当時の賑わいを想像した。③

また、陽射しが照りつける石畳の通路に、空き缶を置いてじっとしゃがみこんでいる女性がいた。④ 別の場所には、明らかに病気だと思われる男性が、同じように頭をたれてしゃがんでいた。

その日は夏を思わせる暑さだったので、広い場所を1時間半ほど散策したら、少し疲れた。

③ ④

④

《ポンペイの遺跡見学》

カプリ島からナポリへ戻り、直ぐにそのままポンペイの町へ向った。

遺跡の傍のレストランで昼食を摂ってから、世界遺産「ポンペイ遺跡」を観光した。

私がポンペイを訪れたのは2回目だったが、今回は新たに発掘された場所を見る事ができた。

ポンペイは、紀元前8世紀頃から、ベスビオ山の噴火でできた丘に町ができ、海まで近かったこともあってギリシャ人の植民地として商業、交易で栄えたという。

それがベスビオ火山の噴火による降灰で、紀元79年8月24日、突如、地上から姿を消したのだった。

町は当時、人口15,000人、城壁を持ち、企画整備された都市の中に上水道、公衆浴場、神殿、公共広場、商店、住宅などがぎっしりと立ち並んでいた事が発掘により判明した。

①は整然と並ぶ住宅、②は神殿前広場、③は広場入り口の門

① ②

②

③

車の轍が残る石畳の道路の一部には、隙間を開けて石を並べた横断歩道も造られていたし、水道もあった。奥にはベスビオ山が見える。④

富裕な階層の人の家には噴水や池がある中庭があり、壁は素晴らしい壁画で飾られていた。

1時間ほど見回ったが、パン屋のカマド⑤は現在のものと違いがなかったし、オリーブ油などをカメに入れて売っていた店⑥もあった。

浴場は娯楽の場として、天窓から明かりを取る構造になっていて、壁の中には温水が張り巡らされ、暖房もされた贅沢な作りになっていた。⑦はその一部。ここに飲み水が出ていて、乾いた喉を潤せたらしい。

④ ⑤

⑤

⑥ ⑦

⑦

資料館には、発掘品が陳列されていたが、一瞬にして命を奪われた人や犬が火山灰で焼けてしまって空洞になった所に、石膏を流し込んで再現した像が幾つか無造作に置かれていた。⑧

⑧

こうして現代とそっくりな古代の町を見学していると、ひょいと当時の人たちが沢山出て来そうな錯覚に襲われた。

友人は、「現代と違うのは、電気、ガス、通信網が無かったくらいなので、本当に驚いた。」と話していた。

帰りにバスから町を見た。何とベスビオ山の中腹まで家が建っていた。国の安全性を確保する建築基準がどうなっているのか、とても気になった。

バスはポンペイからローマまでの250kmを3時間半走り、ローマ郊外のホテルに着いた時は19時半を回っていた。

《カプリ島で青の洞窟に》

昼食後、内陸のマテーラから西へ200km走って、ティレニア海に面したナポリに行き、泊まった。

翌朝、ナポリの港から高速船①に乗って「カプリ島」を目指した。目的は「青の洞窟」だ。

①

私たちは添乗員から、港に着いたらほとんどの観光客が「青の洞窟」観光を目指すので、着く前に出口に並ぶようにと言われていた。洞窟は1つなのに観光客が多いため、かなりの順番待ちになるからだそうだ。

ところが1時間弱でマリーナ・グランデ港②に着いたら、添乗員から「先ずオプショナルで島巡りのボートに乗るのはどうか。」という提案がなされた。反対者がいなかったので、30数人乗りのボートで港をでた。

島を巡って見ると、カプリ島は石灰岩でできた岩の島だった。③

岩陰にある水面に空いた洞窟の前の水が、光の加減で真っ青に見えるところが2~3箇所あった。④

② ③

③

④

1時間ほど島を巡ってから、「青の洞窟」に入れそうだというので向った。

すでに洞窟に入る小型ボートが数艘いた。私たちは揺れる船で30分以上、順番が来るのを待った。

やっと順番が来た。4人ずつ抱えられながら小型ボートに乗り移った。

洞窟の入り口は狭く高さも1m程しかないので、私たちは足を伸ばして狭いボートの底に仰向けに寝せられた。⑤

波が一瞬引く時に船頭も客の上にのけぞるように姿勢を低くしながら船をあやつり、瞬間的に1艘ずつ中に滑り込むのだ。

洞窟の中は真っ暗で、いり口から差し込む太陽光が反射している部分の海面だけが青かった。

上半身を起こして夢中でシャッターを押したが、4~5分しかいなかったし、目が暗さに慣れないので思うような写真は取れなかった。⑥

ガイドブックによると、内部の奥域は54m、天井の高さは15m、水深は14~22mなのだというが、私には何も見えなかった。

出る時もまた同じ体勢になって出、船頭にチップ1ユーロを渡してから前の船に乗り移り、港へ戻った。

「青の洞窟」には、潮が高かったり波が荒かったら入れない。5月の入場確率は、2008年78%、2009年96%だったという。

そんな訳でツアーの人達は入れたことをとても喜んでいたが、何故か私の気持ちはそれ程高揚しなかった。

その後、添乗員に、島巡りの船代15ユーロ(1950円)を請求された。

⑤ ⑥

⑥

ナポリ行きの船も混んでいたが、椅子席で向かい合ったシチリアから来たという夫婦が、イタリア語を解さない私達に15分位熱心に話をしてくれた。表情から、ローマはだめだといっているらしかった。

ナポリに着くと、ローマまでの250kmをバスは3時間で走った。ホテルに着いたら8時近くになっていた。

《メッシーナ海峡を渡り、アルベロベッロとマテーラへ》

5日目、マイクロバスでホテルを出、下の駐車場でバスに乗り換えてから北に1時間走ると、シチリア島の北東側の海峡の町メッシーナに着いた。

そこからバスごと大型フェリーに乗ること30分、(①はフェリーから傍の船と港町メッシーナ写した) 僅か2.7kmのメッシーナ海峡を渡るとイタリア本土の港町、ビラ・サンチョバンニ②に着いた。船内からはシチリア島が何時までも見えていた。

① ②

②

そこからは海岸線と内陸を北北東に7時間走り、アドリア海の近くにある町、世界遺産「アルベロベッロ」に行った。その日は長靴型をしたイタリア本土のつま先からかかとの付け根まで移動したことになる。

「アルベロベッロ」という町の名は「素晴らしい木」の意味で、緑の森に囲まれた地域を指しているという。

ここは円錐形の屋根でできた白壁の家「トゥルッリ」があることで有名である。

町が近づくと畑の中に点在するトゥルッリが見えて来た。どうやら古くは農作業の小屋として造られ始めたらしい。

ガイドブックによると、石灰岩を薄く割って接合材を使わずに屋根に円錐形に積む建て方は、中近東からギリシャを渡って伝えられたらしい。屋根に降った雨を樋で地下に集め、水を溜める構造にもなっている。

簡素な構造なので、領主が壊して小作人を追い出しやすかったとか、また、税の徴収人が来た時に、屋根を壊して姿をくらますのに都合が良かったとか伝えられているらしいが、今ではもうトゥルッリを造る技術者がいないのだそうだ。

町には今も千数百戸のトゥルッリがあるが、壁が1mと厚いため、夏は涼しく冬は暖かい。それで現在でも住居、土産屋、レストランなどとして使われていて、見ているとおとぎの国に迷い込んだような不思議な気分になった。③④

現地ガイドの説明では、世界遺産になってから価格が上がり、2DK1戸の価格は3000万円もするらしい。

③ ④

④

私たちは一部にトゥルッリがある新しいホテルに1泊してから、翌日、80km西方の内陸の古代都市「マテーラ」に向った。

マテーラは、1993年から世界遺産になった洞窟住居「サッシ」で有名な町だ。

旧市街に行ってみると、ほぼ500m四方に広がるすり鉢状の地形に、まるでゴーストタウン同然の「サッシ」がぎっしりと立ち並んでいた。⑤⑥

この辺りの地形の元になっている岩が柔らかいために、大昔から貧しい人々が洞窟を掘ったり、切り出した石を積み上げて住まいを造り、住みついたらしい。中には家畜と同居する家もあり、給排水や電気の設備がないため極めて不潔な生活だったので、近年、町が強制的に人々を他へ移住させたのだ。私はトルコのカッパドキアを思い出した。

⑤ ⑥

⑥

今ではその一部に町が電気、上下水道を設置して、貸し出しているという。

広場に小さなサンタ・マリア教会があった。⑦ 中に入って見るとやはり岩肌がむきだしている狭い洞窟教会だった。11世紀にイスラム教徒から迫害されたトルコの僧侶が建てたという。

その後、新市街に行った。きれいな町だった。⑧ レストランで昼食を食べた。そこも大きく岩をくり抜いた洞窟になっていた。入り口では、先生に引率された小学生の集団が賑やかに食事をしていた。

⑦ ⑧

⑧

《カルタジローネからタオルミーナへ》

翌朝は、海沿いのアグリジェントから東側120kmの内陸部・カルタジローネを経て、さらにシチリアの北東海岸の町・タオルミーナまで115kmの行程をバスは走った。

窓外には石灰岩がむき出しになった山々が連なり、岩だらけの痩せた土地には葡萄畑とオリーブの木が沢山植えられていて、農業で暮らす人たちの厳しさを物語っていた。途中の海沿いの丘に風車が並んでいる所もあった。

カルタジローネは丘の町である。イスラムが支配していた時代からの陶器作りが受け継がれ、町の至る所が陶器のモザイク画で飾られていた。

12世紀に建てられたという小型の大聖堂の内部は、落ち着いた雰囲気ながら天井の飾りが素晴らしかった。①②③

少し歩くと、市庁舎前の広場から高台に上がる142段の大階段・「スカーラ」に着いた。

その1段1段の蹴上がりには、動物や植物がモチーフの美しいモザイク画がはめられていて、階段には初夏の花の鉢が飾られていた。④

その後、大きな陶器店で休憩し、バスに戻った。

① ②

②

③ ④

④

タオルミーナは、イオニア海とシチリアの最高峰エトナ山を臨む丘の上の高級リゾート地である。

高台の旧市街に通じる道が狭いため、私たちは下の駐車場でバスを降り、マイクロバスに荷物を積み替えて高台のホテルに向った。

ホテルの広いベランダからは、遥か眼下に青い海と入り江が、背後を見上げると急峻な石灰岩質の山頂にも集落があった。⑤

少し休憩してから観光に出かけた。ホテルを少し下ると、そこはもう旧市街のメインストリートだった。

両側に洒落たデザインの建物が並び、大勢の観光客が行き交っていた。⑥⑦

広場の展望台から眼下に広がるイオニア海と弧を描く海岸線は、初夏の明るい太陽の下で、美しく輝いていた。⑧

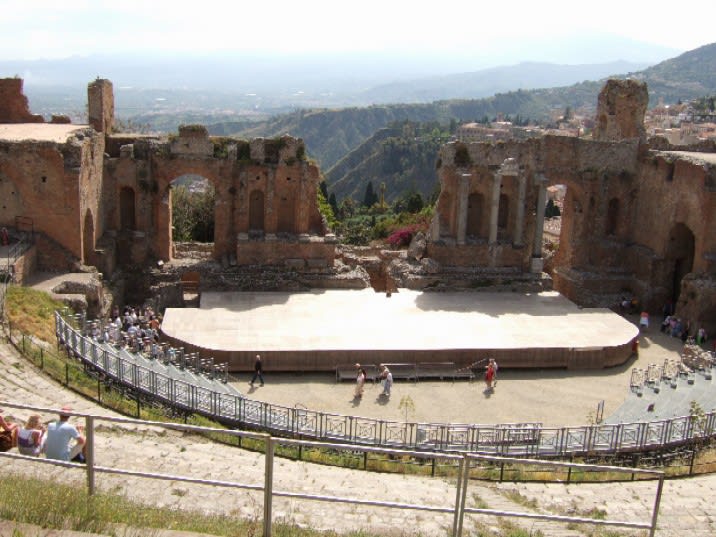

メインストリートを暫く歩いて、紀元前3世紀に建造され、2世紀のローマ時代に闘技場として改造されたという「ギリシャ劇場」に行った。⑨

傾斜地を利用して作られた最後部の席からは、イオニア海と遠くに霞むエトナ山が見えた。直径115mあるという2300年前の劇場は、今でも夏、演劇やコンサート、バレイなどの催しで賑わうという。

⑤ ⑥

⑥

⑦ ⑧

⑧

⑨

翌朝4時半に起きて、日の出を見にホテルのベランダに出た。富士山に似た姿を持つ標高3323mのエトナ山が、朝日に照らされて赤く染まったのが見えた。⑩

⑩

それまでちぢこまっていた庭の植物が一気に花芽をつけ、開花して来て、北国の我が家の庭にも彩が戻って来た。

しかし、桜やつつじと同様に、水仙やチューリップも花の命は短い。

そこで散ってしまわない内にと写真を写した。

①②はまだ咲いている水仙、③~⑧はチューリップだ。

昨年まではダークな色ばかりだったが、去年秋には元気が出るオレンジ色のチューリップの球根を買って来てムスカリと並べて埋めておいた。

①の水仙は、昨年9月にスロベニアから買って来た球根だが、花の中心の色が写真ほど赤くならないので少々ガッカリしている。④⑥は遅咲きで長い間開花するタイプのチューリップである。まだ咲かないものもある。

歩道横の低い塀の上では、芝桜も満開になった。

⑨のプリムラは、友人から分けてもらったものである。

①

②

② ③

③

④

⑤

⑤ ⑥

⑥

⑦

⑧

⑧ ⑨

⑨

蝦夷紫つつじの花は終わったが、今朝は黒船つつじ⑩、金子玄海つつじの他⑪、ジャムにしようと去年植えたユスラ梅⑫も初めて可愛い白花を咲かせた。

これから次々と花や木が開花すると思うと、何となくワクワクして来るのである。

⑩

⑪

⑪

⑫

《アグリジェントのギリシャ神殿》

パレルモでドゥオーモを見学した後、140km離れたアグリジェントへ3時間かかって行った。

この町は、紀元前6世紀頃に入植したギリシャ人が開いた町で、紀元前5世紀には30万人という大きな町だったそうである。

地中海を臨む小高い丘の稜線に沿って9つの神殿と多くの神殿跡、廃墟、墓がある「神殿の谷」を、約1時間散策した。

丘の稜線に沿って遺跡が並んでいる。① 写真の奥は、現在の市街地である。後方の神殿は「コンコルディア神殿」、左の木は花が終わったアーモンドである。

私たちは先ず、標高120mの丘の頂点に行き、そこに立つ「ジュノーネ・ヘラ神殿」②から見て歩いた。

中世の地震で全壊したと言うが、かって25本あった柱の一部と上の横材の一部が残っていた。内部には、羊や人間の子どもを生贄として神に捧げた台もある。

① ②

②

遺跡の近くで花芽を付けたサボテンを見つけた。③

シチリアで最も保存状態が良いと言われている「コンコルディア神殿」④が、眩しく輝いていた。

「コンコルディア」とは、「平和・和解・調和」を象徴する女神だという。

34本の列柱に囲まれ三角形の破風壁が残る神殿の一部には、鮮やかな朱色が残っていて、紀元前450年頃に建てられたとは思えないような美しさだった。

③ ④

④

「エルコーレ神殿」⑤はここで最も古い紀元前520年の建物。地震で倒壊したが英国人考古学者によって復元され、現在は8本の円柱が残されていた。

途中の緩斜面には、墓場「ネクロポリ」が保存されていた。⑥ これはキリスト教徒の墓だそうだ。

最後に当時は高さ7.5mもの巨人像の柱で支えられていたという神殿跡も見学した。

ギリシャ人達は、なぜこれほどの数の神殿を過酷な労苦の末に次々と建てたのだろうか。人間の命に限界があり、現世は苦しみに満ちている故に絶対の神を強く求め、来世に夢を託したのだろうか。

また、これらの神殿が建てられた時代は、日本では縄文時代だった事を思うと、地中海周辺で暮らしていた古代の人々の文化水準と建築技術の高さに驚かされたし、何千年も残る石の文化のすばらしさをも思ったのだった。

⑤ ⑥

⑥

《1泊クルーズ後、パレルモへ》

アマルフィー観光後、75km北のナポリまで2時間半かけて戻り、バスも私達も大型フェリー「サルデグナ号」に乗船した。①

20時の日没と同時に船はシチリア島のパレルモを目指し、1泊のクルーズに出航した。

私たちには9階のシャワールーム付き外側船室②が与えられたが、部屋を取らずにTV視聴ルームの椅子で休む乗客も沢山いた。7階には売店、レストラン、カジノ、BAR、8階にはキッズルームもあった。

甲板に出ると、ナポリの夜景とその背後に雲を抱いた標高1220mのベスビオ山が見えた。この山は1900年前にポンペイの町を灰で埋めてしまった活火山なので、今でも標高が度々変化するそうである。③

① ②

②

③

翌朝は4時に起きて身支度をし、レストランで朝食を食べた。それから6時には甲板に出て、ティレニア海に昇る朝日を待った。水平線に徐々に昇って来た朝日は、格別に美しかった。④

やがてパレルモ港が見え、⑤ 船は6時半に入港した。

④ ⑤

⑤

下船後、通勤通学のラッシュで賑う朝のパレルモ市内でカテドラル⑥と、メインストリートの四つ角の壁が美しい彫刻で飾られた「クアトロ・カンティ」⑦(四つ辻の意)を観光した。この十字路は、17世紀にバロック様式の都市計画に沿ってスペイン総督が建造したものだという。

歴史を見ると、パレルモは紀元前8世紀にフェニキア人が天然の良港を生かして町を作ったことに始まる。

その後、紀元前254年、第一次ポエニ大戦でローマが勝ったことから、その後の700年間、古代ローマ時代が続いた。

535年からの300年間、ビザンチン帝国の支配下に入ったが、831年、サラセン人が侵入し、948年にはイスラム人の支配下に入った。

1072年にはノルマン人に制覇され、その後、北ヨーロッパの文化が花開いた。フリードリッヒ2世はイスラム文化との融和策をとり、芸術文化を発展させたという。

今から150年前の1860年、独立統一戦争によってイタリアに統一された。

現在のパレルモは、シチリア州最大、人口68万人の商工業の中心地となっているが、歴史的に幾つもの異文化の支配を受けたため独立心が強い人達が多いと言われている。

⑥ ⑦

⑦

その後バスで、町から8km離れたモンレアーレ町の丘に建つドゥオモ⑧を見学。

ここは1174年に修道院として建築されたもので、内部は全て金色を基調とした精巧なモザイク画で飾られていた。祭壇正面にあった両手を広げたキリスト像のモザイク画には圧倒された。

ここのモザイク画はヨーロッパ三大モザイク画の一つと讃えられているそうで、アダムとイブの楽園追放やキリストの誕生、聖書の教えなどが全て分りやすいモザイク画となっていて⑨、 訪れる人が後を絶たず、数十人の子ども達の一団が絵の説明を受けていた。

入り口の回廊に少し変わった雰囲気の大きなマリア像が置かれていた。⑩

⑧ ⑨

⑨

⑩ ⑪

⑪

バスの駐車場の傍に生のオレンジをジュースに絞って売る店があった。中にシチリア特産の果肉が真っ赤で甘味が強いオレンジもあった。⑪ 飛行機で出されたオレンジジュースが、トマトジュースの様に真っ赤な色をしていた訳が初めて分った。

また、パレルモ市街の魚屋では、マグロなどの鮮魚が氷の上に並んでいた。

13日の夕刻、ローマから11時間余りの飛行で(本当は12時間10分の予定だったが、離陸が遅れた。しかし、スピードを出したらしく、遅れは取り戻せた)14日に無事成田に着き、羽田に回って千歳空港、そして自宅と帰って来た。

直前にまたアイスランドの火山が噴火したらしいが、ローマ空港には影響がなくラッキーだった。

今回は往復、アリタリア・イタリア航空だったが、行きの飛行機はトイレの近くの天井が下がっていたし、帰りの飛行機は座席の一部が壊れていて、ガムテープで補修されていたのに驚いた。日本ではあり得ない状況だったが、エコノミー席は意外とゆったりしていて楽だった。

帰宅して近所の方に聞くと、北海道は留守中ずっと気温が低かったらしい。札幌近郊の桜も帰国した14日にやっと満開になったので、思いがけず近所の花見にも間に合った。

10日も留守にしたので、庭の手入れや用事、留守中録画したドラマの視聴などで2日が過ぎた。

そんな訳で、これから少しずつ旅日記を書くことにする。

《ポジターノとアマルフィー》

まず旅の初日の5日、成田空港13;20発の飛行機で12時間40分乗り、予定通りローマ空港には19;00に着いたが、まだ明るかった。(イタリアも夏時間で日本との時差は7時間だった)

スーツケースを受け取ってから直ぐにバスで30km離れたローマ郊外の新市街ポメツィアに行った。途中20;10に日が沈んだ。

広い庭があるホテルに着き、広々とした部屋で長かった1日目の疲れを癒した。(時差があるため、最初の日に限って私は睡眠導入剤を飲むことにしているので、ぐっすり眠られた)

夜明け近くに雷が落ちる大きな音で目が醒めた。1時間ほど、スコールが降ったが出かける時には上がり、ラッキーな旅の始まりとなった。写真①ホテルの窓からポメツィアの町を写す

午前中、バスは300km離れたアマルフィー目指して走った。

途中のレストランでの昼食は、写真の通り前菜②、ピッツアマルゲリータ③、ケーキだった。ピッツアは美味しかったが1人分30cmもある大きさだったので多くの人は真ん中だけ食べて大半を残した。ケーキは凄く甘かった。私は食後にカフェオレ④を注文した。

壁にベスビオ火山噴火の大きな絵が飾ってあった。⑤

① ②

②

③ ④

④

⑤

その後バスで右手にティレニア海に突き出しているソレント半島を見ながらアマルフィー海岸に到着し、まず最初は、ポジターノの町の展望台に降りて写真を撮った。

ポジターノは、真っ青な海岸から山に向うきつい傾斜に沿ってぎっしりと家々が立ち並んでいた。その中に教会らしき建物も見えた。

町並みは美しいが、坂だらけの町で毎日暮らす漁民や商人には、さぞ大変だろうと思った。⑥

⑥

それから海岸線に沿った狭いジグザグ道をやっと抜け、アマルフィーの町に着いた。自由時間に友人と広場を見下ろすように立てられたドゥオモ⑦と広場周辺⑧、海岸を散策した。

古く海上交易で栄えた町のドゥモにはマリア像があった。⑨ 日本映画「アマルフィー 女神の報酬」の女神は、この像かも知れないと思った。

⑦ ⑧

⑧

⑨

最後に海岸の遊歩道から町を見上げて写真を撮った。⑩ 今回の旅の間に、傾斜地にへばり付いて家々が並ぶ似た様な町を沢山見た。

⑩

温暖な気候のため、近郊ではレモンが特産で、バスからもレモンや柑橘類の木が見られたし、レモンアイスクリームやレモン酒が売られていた。

往復30km近い海岸線のカーブがきつかったため、バスに酔った人が多かった。

じゃが芋の植え付けを済ませたので、5月5日から10日間の日程で、南イタリアとシチリア島に行くことにした。

同行者はフランスに一緒に行った友人で、彼女との外国旅行はこれで3回目になる。

私はローマより北の都市には行っているし、ポンペイにも行った事があるが、シチリア島と南部イタリアはまだなので、今回のツアーにイタリアが初めての友人を誘ったのだ。

アイスランドの火山噴火も今は小康状態なのでホッとしているが、備えだけはしていく積りだ。

行きは成田から直行便でローマに入り、写真の地図のように回って、最後の1日半はローマで自由行動を楽しみ、帰国する予定だ。

観光先としては、地中海に浮かぶ「シチリア島」の歴史遺産に興味が湧くし、「アマルフィ」では女神??に会って来たい。

とんがり屋根で有名になった「アルベロベッロ」も、どんな町なのか楽しみだ。

ナポリ沖の「カプリ島」では青の洞窟に入る予定だが、天候が悪く、波が高ければ入れないそうなので、これは運に任せるしかない。

約2000年前にベスヴィオ火山の噴火で埋もれた古代都市「ポンペイ」に行くのは2回目だが、前回まだ発掘されていなかった場所の発掘がかなり進んでいるらしいので、ここも楽しみなのだ。

ローマの自由行動では、スリに注意しながら主要な観光場所に友人を案内したいと思っている。

今回の旅もしっかり見て、学んで、友人と楽しんで来たい。14日に帰国したら、次は豆類の植え付けが待っている。

やっと晴れた今日、今年初めての農作業をしに、11時頃、友人2人が来てくれた。

久し振りの再会なので、まず昼食を食べにレストランに行き、その後、畑に向った。

今年はなかなか気温も地温も上がらず、10日位植物の植え付けが遅れているので、今日の植え付けはじゃが芋だけにした。

すでにトラクターで耕してある畑に入り、去年、とうもろこしを植えた場所にじゃが芋を植えることにした。

ホウで筋を付け、堆肥と化成肥料を施した。

去年の経験から、今年は「レッドムーン」の種芋だけを2kg買った。それを適当な大きさに切って、そこへ植えて行った。

(他の種芋は1kg210円なのに、「レッドムーン」は1kg370円もした)

また、去年収穫したが、食べずに余った「メークイーン」や「きたあかり」が家の玄関で芽を出したのも持って行って植えて見た。

3人で分業しながら作業したら、僅か40分で終わった。

その後、いつもの様に畑の前の友人の実家にお邪魔して、美味しいコーヒーをいただきながら、先日明るみになった日米間の密約や子ども手当ての是非、普天間の移転先など、最近の社会情勢についてお互いの意見を出し合った。

私たちの様な一般人が、こんな事を話題にするようになった所に、今の日本の危うさがあるのかも知れない。

また、今年のお楽しみ計画も相談した。

天気予報では、7月が低温になりそうだと言われているので、今年のじゃが芋の出来が心配だが、3人での畑作業も4年目となって気心も通じ合って来ているので、今年も農作業だけでなく、他の事もできるだけ色々と楽しもうと約束して別れた。