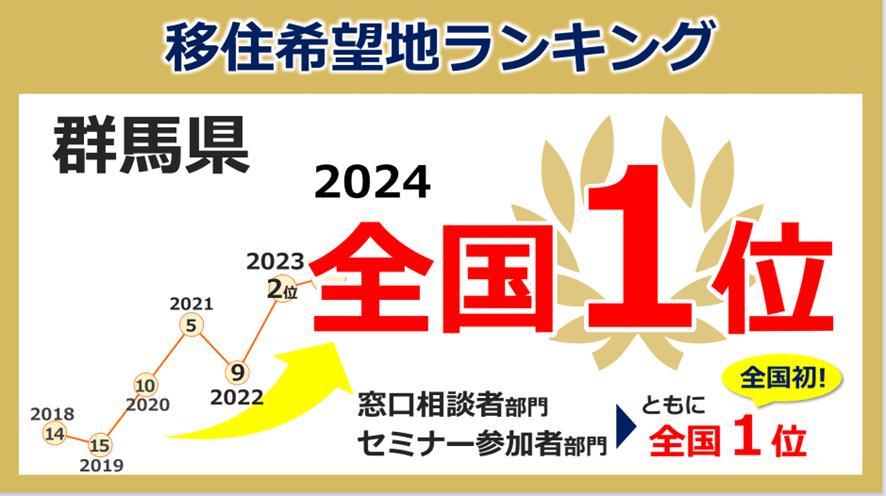

■東京・有楽町で移住の支援相談を行う認定NPO法人「ふるさと回帰支援センター」は毎年この時期に、移住の希望地ランキングを発表しています。このNPO法人が今年2月25日に、群馬県が4年連続で1位だった静岡県を抜き、初めて1位となったと発表しました。この情報に、我らが群馬県の一太知事は狂喜乱舞。さっそく同日に記者会見を開きました。内容詳細は末尾記事をご覧ください。

一太知事といえば、民間会社の㈱ブランド総合研究所が行っている魅力度調査で、毎年10月に結果を公表していますが、「群馬県が毎年下位に低迷(2023年は44位、2024年は41位)しているのはけしからん!」として、かつては県知事が「法的措置をとる」などと抗議したうえ、県が独自の検証結果をまとめたこともあります。

たかが民間会社の評価基準不明のランキング調査結果に一喜一憂するのもいかがかと思いますが、今回はNPO法人の、これまたどういう調査方法なのか、客観的かどうかも分からない結果に対して、「喜びを爆発」させている知事を見ていると、情緒不安定ではないかと心配になります。

■この移住希望地ランキングの話題について、昨年11月26日の上毛新聞1面に「本県移住が過去最多」という記事が出ました。

**********上毛新聞2024年11月26日

本県移住が過去最多 コロナ過で関心高まる

23年度1479人 相談は初の1万件超え

2023年度の本件への移住者は前年度比11・7%増の1479人で、過去最多を更新したことが県のまとめで明らかになった。総務省のまとめによると、本件への移住相談件数も45・9%増の1万1622件で、15年度の集計開始以降で初めて1万件を超えた。県は相談体制の拡充に加え、新型コロナウイルス禍を経て全国的に地方移住への関心が高まる中、23年5月に新型コロナが5類に移行して関連イベントの開催や参加がしやすくなったことが背景とみている。

県ぐんま暮らし・外国人活躍推進課によると、本件への移住者数は20年度1075人、21年度1314人、22年度1324人と推移していた。県は23年度、4月に東京交通会館(東京)内の相談ブースを広げ、6月に移住担当の相談員を1人増員した。移住セミナーを「全国トップクラス」(同課)の63回実施したことも奏功したとする。

転職を必要としないテレワーク環境や子育て環境の充実を求める層からの関心が高い。夏場の涼しさや災害の少なさを求める人からも相談が寄せられているという。同課は「東京に近い高崎や前橋、東毛地域に涼しい北毛地域など、まんべんなく希望地が広がっている」と説明する。

23年度の相談件数は各自治体の窓口やイベントで受け付けたものが集計対象。本件は交通会館と都道府県会館(東京)、県庁の窓口に6436件(前年度比1810件増)、イベントに5186件(1844件増)が寄せられた。全体の相談件数はコロナ禍で減った20年度を除いて年々増えている。

全国の相談件数は3万8103件増の40万8435件。総務省の担当者は「コロナの5類移行で人が動きやすくなった。自治体がイベントを打ち出しやすくなり相談も伸びている」とする。都道府県別では宮城県2万2548件、長野県2万586件、福島県1万8603件のじゅんにおおかった。

人口問題に詳しい高崎経済大地域政策学部の佐藤基人教授は、今後は1ヶ所の拠点にこだわらない柔軟なライフスタイルがさらに広がると指摘。移住をさらに呼び込むために「関連する情報をいかに効果的に伝えられるかが課題」とした。

(赤尾颯太)

**********

上毛新聞は、一太県政のスポークスマン同然ですので、県の発表を鵜呑みにしてしまい、しっかり取材していないため、仕方がないかもしれませんが、そもそも、この移住者の数は、市町村ごとの基準が全く違うので、いい加減な数字であることをまず認識しておかねばなりません。

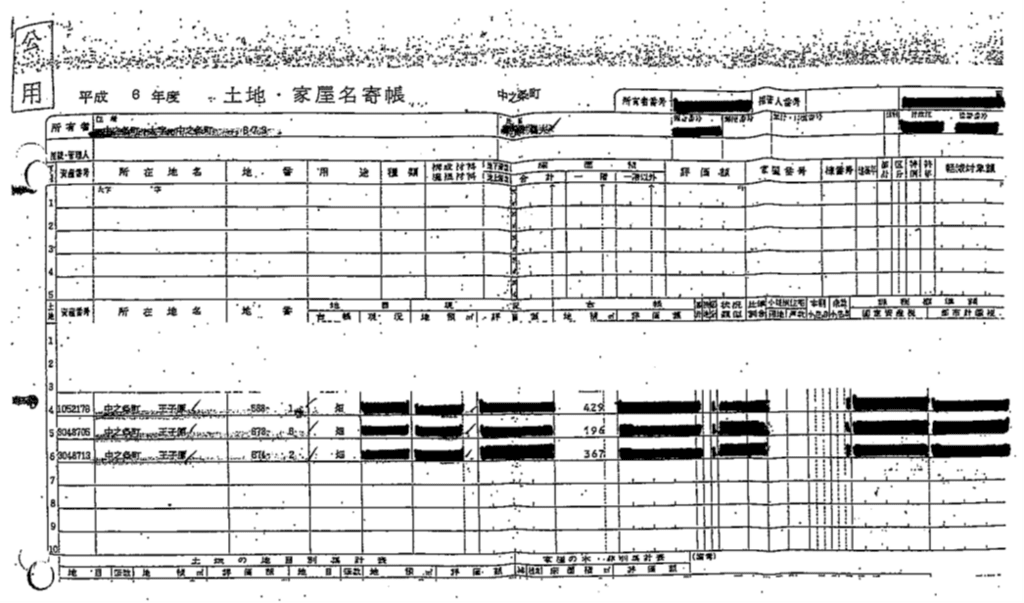

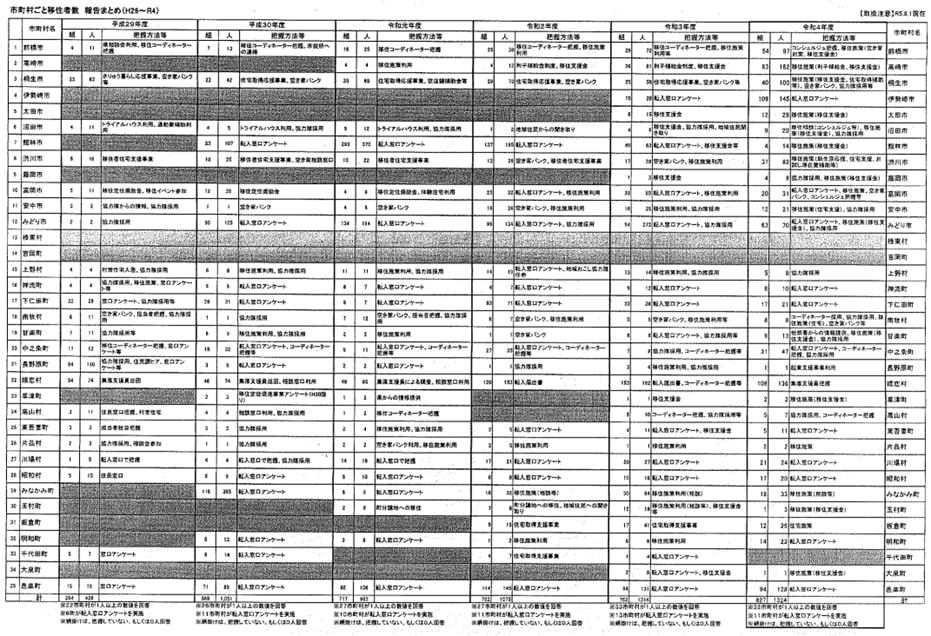

当会が独自に入手した「市町村ごとの移住者数 報告まとめ(H29~R4)」(【取扱注意】R5.9.1現在)、によれば、窓口で適当にカウントする市町村が殆どのため、市町村ごとの内訳は表に出せないマル秘データ扱いになっています。

この一覧表には多数の疑問符の付く箇所がありますが、極端なところでは、令和3年度をみると、みどり市が移住者数272人(94組)で県内トップですが、前橋市(29組72人)や高崎市(36組81人)の何倍もみどり市に移住者がいた、とするデータを一体誰が信じるでしょうか。水増しでもなんでも、一人でも多くの移住者をカウントしたい一心の一太知事だけは信じるのでしょうけど。

■こうして、判断基準のあいまいな信憑性の乏しい統計記録でも、「結果が良ければ全て良し」がまかり通る一太県政ですから、移住希望先ランキングも推して知るべしです。

当会では、昨年11月の上毛新聞記事に不信感を抱き、同12月16日付で、一太知事に公文書開示請求を行いました。

*****12/16公文書開示請求*****

<開示を請求する公文書の内容又は件名>

令和6年11月26日付上毛新聞一面記事は「本件移住が過去最多 相談は初の1万件超え」と題し「総務省のまとめによると、本件への移住相談件数も45・9%増の1万1622件で、15年度の集計会議以降で初めて1万件を超えた」などと報じている。ついては、この記事に関する次の情報。

(1)23年度の相談件数6436件の内訳(それぞれ交通会館、都道府県会館、県庁窓口ごと)

(2)23年度に実施したイベントで相談を受付けた件数5186件の内訳(それぞれのイベントごとの件数。また相談を受け付けた際に用いた冊子やアンケート用紙、配布した宣伝グッズの内容と個数などを含む)

(3)同じく、24年度でこれまでに相談受付を実施したイベントとそれぞれのイベントごとの相談受付件数)

(4)今後、24年度で相談を受け付ける予定のイベント名と開催場所

**********

その結果、2025年1月6日に県庁で群馬くらし・外国人活躍推進課移住促進係の金谷係長と大塚主事から情報開示資料を受領しました。

担当部署のお二方からは、上記の上毛新聞記事にある「移住相談件数1万1622件」の調査実態についての具体的な説明はいただけませんでしたが、群馬県ではランキングを上位に持っていくために、姑息なやり方をしていることが容易に想像できます。

当会が想定するその姑息な方法とは、ランキングのカラクリを利用して、ちょっとした行事や道の駅のイベントなどに群馬県の職員を送り込み、移住に全然関心がない人でも構わずに声を掛け、ともかくアンケートに記入してもらうことです。

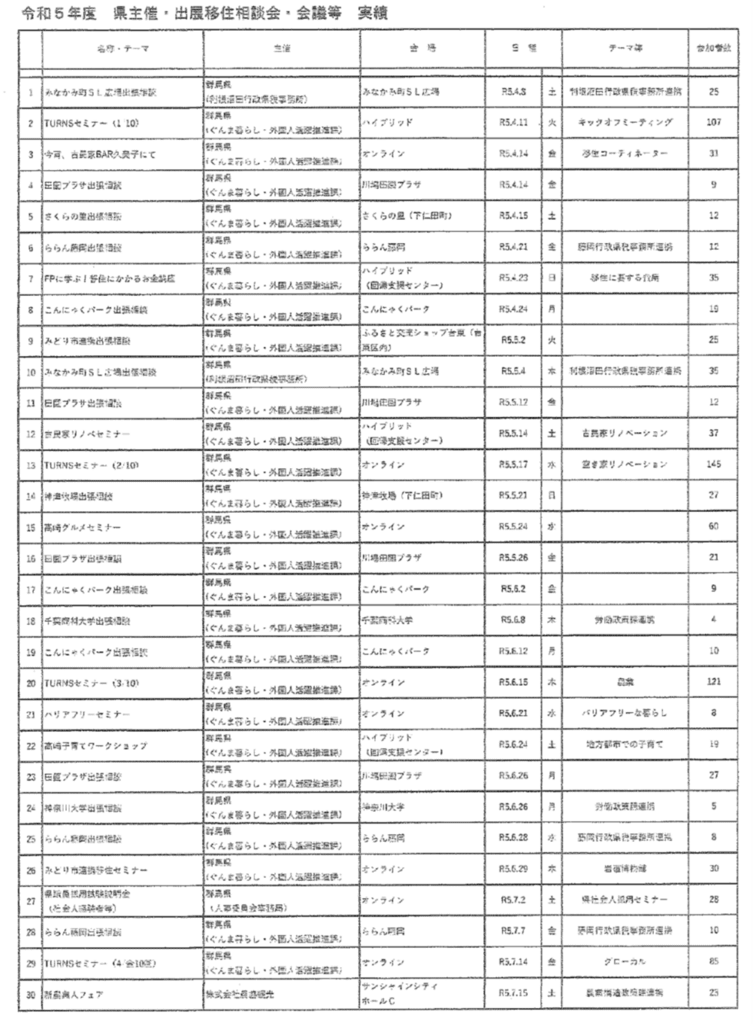

↑令和5年度 県主催・出展移住相談会・会議等 実績↑

その手法たるや、アンケート用紙を示して次の声がけをするのが定番です。

「アンケート書いてくれたら、ぐんまちゃんあげますよ」

このように甘い言葉で誘うため、子ども連れの親には効果てきめんです。保護者としては、移住に関心がなくても、子どもの喜ぶ様子を脳裏に描きつつ、半ば、無理矢理にアンケートに記入させられるわけです。

これまた、県職員に号令をかけて、組織ぐるみで投票し続け、ようやく2014年のゆるキャラグランプリでぐんまちゃんが100万2505票を獲得し、念願の1位を獲得した時のノウハウを十二分に発揮した賜物と言えるでしょう。

つまり、ぐんまちゃんグッズにつられてアンケートを求められたかたがたの中には群馬在住なのに、都内在住と書いてしまう人まで現れる始末です。

もちろん、アンケートに記入した全員がそうだというわけではありません。しかし、本心でなく、嘘で記入してもらったアンケートをもとに、政策を評価しても、なんの役にも立たないどころか、むしろ悪影響です。

■前述の通り、一太知事は、魅力度ランキングの正確性にさんざん文句を言っていますが、裏を返せば、「正確性」とは真逆の、こんなことまでしているのです。これでは、エビデンス(証拠・根拠)もへったくれもありません。

一太知事のこうした性格や体質に、忖度を余儀なくされているとはいえ、翻弄される県の関係部署の皆さんもたまったものではありません。休日・祝祭日返上で、県内外のイベントに参加し、ぐんまちゃんグッヅを餌に、県内在住者かどうか確認することもなく、子ども連れと見るや手当たり次第にアンケートを配らなくてはいけないからです。

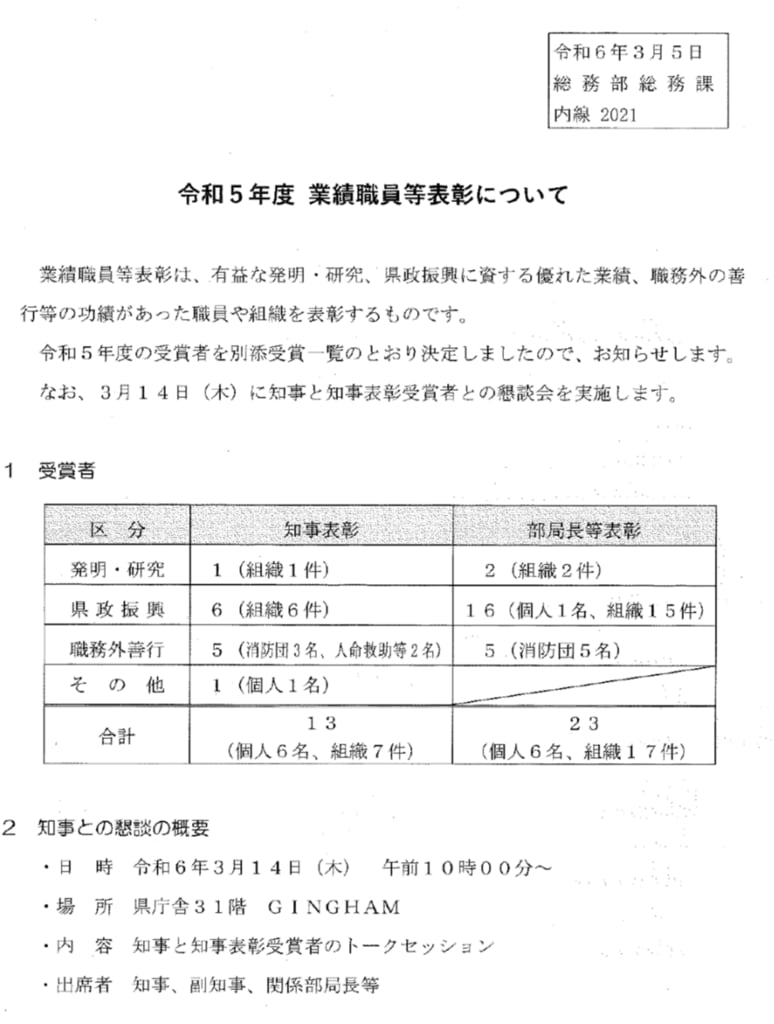

↑令和6年3月5日付 令和5年度 業績職員等表彰について↑

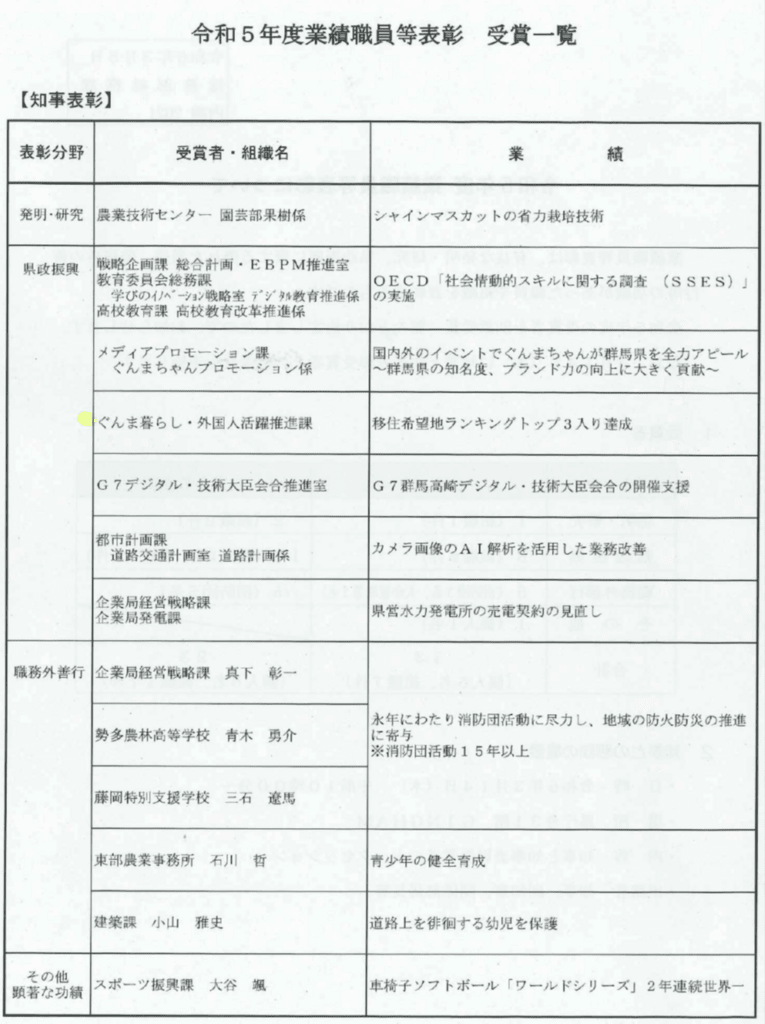

↑(別添)令和5年度業績職員等表彰 受賞一覧↑

一太知事は、さすがにそうした苦労を掛けた担当職員らが所属する地域創生部ぐんま暮らし・外国人活躍推進課を昨年3月5日付で表彰リストに載せましたが、今年は念願のトップになったということで、今年も同課は表彰の対象となり、一太知事とのトークセッションに駆り出されることでしょう。担当部署職員の皆さんの本音が聞きたいところです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考記事

**********FNNプライムオンライン2025年2月27日06:13

移住希望地人気No1に「群馬県」が初選出!地震“少なく”土地“安い”「新しい家がどんどん建ち、教室足りない」知事も喜び爆発

↑【急増】知事も喜び爆発!移住希望地初の全国1位「群馬県」少ない地震・物価安・利便性高く“住みやすい街”に↑

移住の希望地ランキングが発表され、群馬県が初めて全国で1位となった。その群馬県の中でも注目されている街はどこなのか、取材した。

★群馬県知事も喜び爆発★

東京・有楽町で移住の支援相談を行う「ふるさと回帰支援センター」。

このNPO法人が25日に発表した移住の希望地ランキングで、群馬県が4年連続で1位だった静岡県を抜き、初めて1位となった。

ふるさと回帰支援センター・ぐんま暮らし相談員の藤田正治さんは「10年前に相談員だった頃は、本当に東京またはその近辺の方がほとんどで。最近は全国から北海道から沖縄からも相談が群馬県に来る。最近の傾向は30〜40代で子育てを自然の中で行いたいという方が増えている」と話す。

移住の促進に力を入れてきたという知事も、この快挙に喜びを爆発させている。

●群馬・山本一太知事:この度、2024年の移住希望地ランキングが公表され、群馬県が全国1位となりました。ついに念願を果たすことができました。知事としてこんなに嬉しいことはありません。

なぜ群馬県が移住希望先のトップに立ったのか。イット!は群馬で注目を集めている街を取材した。

向かったのは、県のほぼ真ん中に位置する吉岡町。人口増加率は県内トップで、将来的には“群馬県で唯一人口が増加する自治体”になると予測されている。

吉岡町の人も「新しい家がどんどん建っていて、(学校の)教室が足りなくなっちゃって。地震もないし水害もない。安心して住める場所なので移住される方が多いんじゃないかなと思う」と、移住者の増加を実感していた。

群馬県は地震が少ないのも特徴の一つ。過去100年間に起きた震度4以上の地震は77回で、東京のわずか7分の1ほどにとどまっている。

そうした安心感に加え、町の人からは土地が安く、利便性も高いというアピールポイントも挙げられた。

●吉岡町民:土地を選ぶとき、前橋か吉岡かと思ったときに、前橋より吉岡の方が地価が安いし。何しろいっぱいあるんですよ、温泉が。

土地だけでなく、群馬県の物価は全国でも3番目の安さで、関東ではダントツで一番だ。

特に吉岡町は、県庁所在地の前橋市に隣接するベッドタウンでありながら、伊香保や草津、万座といった全国有数の温泉地にも行きやすい位置関係にある。

★季節ごとにアウトドアスポーツも満喫「子供も楽しんでくれている」★

実際に群馬県に移住をしてきた人は、どのような生活を送っているのか。

イット!が訪ねたのは、2024年1月に東京からみなかみ町へと移り住んだ毛利英人さん(38)ご夫婦。

●毛利さん:そのまま東京にいるっていう選択肢はなかったね。

●奥さん:そうね。そうね。

3人目の子どもが生まれるタイミングでみなかみ町に移住してきたといい、会社の理解もあり、同じシステムエンジニアの仕事をリモートワークで続けながら、週に2回ほど都内に通う生活だという。

みなかみ町といえば関東有数の豪雪地帯というイメージがあるが、場所によってはそうでもないという。

●毛利さん:この辺りはそんなに多くなくて、雪かきをしても年に3回とか4回とかそれくらいのなので、移住してきた者としてはまだ楽しめる範囲じゃないかなと思います。

また、実際に移住するとなると、地域の社会にうまく溶け込めるかという点も気になるところだが、その辺りはどうだったのだろうか。

●毛利さん:今回移住する前にみなかみ町の移住コーディネーターさんがついてくださって、少し間を取ってくれる方がいたので、すごくスムーズに挨拶もできて。周りの方も良い方ばかりで。子供らも楽しんでくれているなというふうには思います。

夏はカヌー、冬はスキーなど、季節ごとにアウトドアスポーツも満喫するようになり、自然豊かな環境を家族で楽しめているという。

(「イット!」2月26日放送より)

**********上毛新聞住宅情報サイト「すみかくらぶ」2025年02月26日

【2024年】移住希望地ランキング、群馬県が初の全国1位!子育て世代に人気の理由とは?

★群馬県が初の全国1位!子育て世代に人気の理由とは?★

子育て世代の移住先として群馬県が全国トップに!認定NPO法人ふるさと回帰支援センターは、2024年の都道府県別の移住希望地ランキングを発表しました。群馬県が初めて1位を獲得し、前年の2位からさらにランクアップしました。

★群馬県、窓口相談で初の1位に★

ふるさと回帰支援センターに寄せられた移住相談件数は2024年で6万1,720件となり、4年連続で過去最多を記録。2023年の5万9,276件から4.1%増加しました。

群馬県は窓口相談で初めて1位となりました。特に20~30代の若い世代からの相談が増加し、地方移住を考え始めたライト層や、子育て環境を重視する層に人気が高まっています。

★子育て世代に人気の理由とは?★

群馬県が子育て世代に支持される理由として、以下が挙げられます。

①災害リスクの低さ: 「災害の少ない地域に住みたい」という声が多くありました。

②首都圏からのアクセスの良さ:東京から100キロ圏内にあり、テレワーク移住にも適しています。特に高崎市は交通機関も充実していて「転職なき移住先」としても注目されています。

③自然環境: 伸び伸びとした子育てが可能な環境が魅力です。

④住宅コストの安さ: 都内と比べて土地や物価が安く、住宅費用を抑えられます。

子育て世代のほかシニア世代のUターンも増えています。

群馬県への移住を考える人々からは、「仕事に追われるより、家族や自分の時間を大事にしたい」という声も多く聞かれました。これは、地方移住を通じてより良いワークライフバランスを求める傾向を反映しています。

(中略)

★群馬県の積極的な取り組みも後押し★

快挙の背景には、群馬県の積極的な移住促進政策があります。

群馬県は2020年に全35市町村がふるさと回帰支援センターの会員となり、全県を挙げて移住希望者の受け入れ態勢を強化。群馬県に住みながら都内などの勤務地に通勤する「転職なき移住」をアピールしたことで、ゆとりある暮らしを望む20~40代の子育て世代の共感を得たとされています。

山本一太知事も記者会見で「王者静岡を抑えて1位」と喜びを表明しました。

海なし県で空っ風の強い群馬県が、温暖で海を有する静岡県よりも、住むのに魅力的と言われるのは、すみかくらぶ編集部としてもうれしい限りです!

これからも群馬のゆとりある暮らしをご提案してきますので、どうぞよろしくお願いいたします!

※執筆者Writer:すみかくらぶ編集室

**********群馬県HP2025年2月25日

移住希望地ランキングに係る山本一太群馬県知事記者会見要旨

■記録作成 メディアプロモーション課(報道係)

動画(You Tube)↓

■知事冒頭発言

皆さん今日はお忙しいところお集まりいただいてありがとうございます。ここから会見室ではありますが、ぶら下がり取材という形でお願いしたいと思います。移住希望地ランキングについてですね、大変うれしいニュースが入ってまいりましたので、発表させていただきたいと思います。

目標をやっと達成しました。このたび、2024年の移住希望地ランキングが公表され、群馬県が全国1位となりました。群馬県が全国1位ということです。移住希望地ランキングは皆さんご存じだと思いますが、東京の有楽町で、国内最大規模の移住相談窓口を設置しているNPO法人ふるさと回帰支援センターの新規相談者へのアンケートをもとに集計され、毎年公表されているものです。実際に移住の希望がある、または興味がある方へのアンケートということで、これはですね群馬県の魅力をしっかりと反映したランキングだと私たちはとらえています。2024年は、前年2023年の2位という結果を受けてですね、ここ(記者会見)でも1位を目指すと宣言しましたが、群馬県初の1位を目指して、移住施策に取り組んでまいりました。その結果、ついに念願を果たすことができました。知事としてこんなにうれしいことはありません。

またランキングにはですね、「窓口相談者」と「セミナー参加者」という2つの部門があるんですね。窓口相談者は、群馬県として初めて1位をとったのですが、セミナー参加者のほうは昨年に続いて2年連続1位となっています。実は両方の部門で1位を獲得したのは群馬県が全国初ということになります。群馬県としては、今回のランキングの結果も含め、群馬県への関心の高まり、この群馬県の勢い、何度も言いますが群馬県には運気、勢いがありますから、これをしっかりと実際の移住につなげていけるようにですね、引き続き移住促進に取り組んでまいりたいと思います。とにかく、王者静岡を抑えて1位になりました。今日はそのご報告で皆さんに集まっていただきました。私からは以上ですが、皆さんからご質問があればお受けしたいと思います。

■質疑応答

(記者)

魅力がかなり広まったということですけれども、特に若い人の支持といいますか、関心が高いようなんですが、この要因について、知事としてはどのようなものだと受けとめていますか。

(知事)

まず、ちょっと世代のことは後で申し上げたいと思うんですけれども、今回、全国1位になった要因はいろいろあると思うんですけど、まず何といってもですね、県と市町村の連携っていうのがあると思うんですよね。私が知事になって、初めてふるさと回帰支援センターを訪れた時には、支援センターの会員になっている市町村は3つ、4つぐらいだったんですね。それから、その日のうちに電話をして10ぐらいに増やしてですね、最終的にすべての市町村に会員になってもらいました。(すべての市町村が会員になっているのは)群馬県だけです。ですから、市町村としっかり協力をしながらですね、いろんな、いわゆる移住に関する情報発信をしたりとかですね、あるいは受け入れの体制を整えたりしてきたっていうことがあります。特にですね、特筆すべきは群馬県と市町村とが常に協力して開催してきた、ふるさと回帰支援センターと共催したセミナーとか相談会の数だと思うんですよね。私の記憶だと40回近い、37回ぐらいあったでしょうか(正しくは57回)。これはもちろん全国でトップでした。やはり市町村と連携してやってきたっていうことが大きかったと思うのと、あとはちょっと手前味噌ですけれども、地方創生関係の担当部局、とにかくうちの担当部局の職員が、本当に八面六臂の活躍を見せてくれたと。本当に一生懸命ですね、この事業に取り組んでくれたと。そういうことも、大きな要因だったかなというふうに思います。

それから、これも関係していると思うんですが、今やっぱり群馬県の、こういう言い方が正しいかどうかわかりませんけれども、ネットでの発信力、いわゆるYouTubeチャンネルの2年間の登録者数の伸びが全国で1位だったりとか、去年1年の動画の視聴回数も4千万回で全国一ですから。こういうことも含めて、かなり群馬県の発信力が上がったっていうこともですね、群馬県の魅力がうまく伝わった原因なんじゃないかなというふうに感じています。

(地域創生部長)

先ほどのご質問のセミナーの回数ですけれども、ふるさと回帰支援センターと共催した回数は57回になります。それと、年代の若い人が多いということについてですが、実はしばらく前から、東京との近接性を生かして、群馬県は転職なき移住の適地だということをPRしてまいりました。やはり、転職なき移住ということで、働き盛りの方に多く関心を持っていただいています。昨年も若い方の希望順位が高かったことから、例えばセミナーをするにあたっても、若い子育て世代の方が関心を持つようなテーマを増やすようにしてきた、そういったところも効果が出たのではないかと考えています。

(知事)

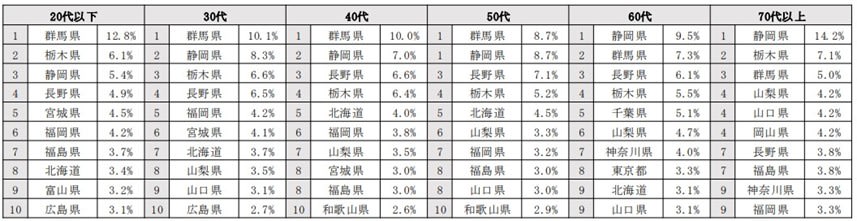

今のことをこれから言おうと思ったんですよ。ありがとうございます。今回、一応年代別で見ると、20代、30代、40代、50代まで全部トップです。特にやっぱりね、20代から40代ぐらいまでのところでかなり関心が高まっているっていうのは、今地域創生部長が言ったみたいに、転職なき移住の適地だということがあると思います。群馬県はとにかく東京に近いですよね。東京に近くて、これだけ雄大な自然があって、おいしい食べ物があってですね、満員電車もないし、おそらく居住空間も(東京より)ずっと広いところに住めるし、なおかつ物価も安いですから。そういう意味で言うと、転職なき移住っていうか、ここに住んで東京に通うっていう人も、もちろん出てきているんじゃないかなと思うし、ここからさらに力を入れていかなきゃいけないと思うんですけど、とにかく子育て世代の人たちからの関心もすごく多くなっているんじゃないかという気がしています。

(記者)

今、若い世代、若い子育て世代に向けてアピールということですが、テーマを選んだとおっしゃいましたけど具体的にどのようなテーマで、訴求力があったようにお考えでしょうか。

(地域創生部長)

移住促進セミナーのテーマということですよね。一番反応がよかったのは、実はインフルエンサーを活用してのSNSの発信(をテーマにしたセミナー)なんですけれども、やはりそれも若い移住者の方が実体験に基づいてお話されたということが、反応がよかったというふうに聞いております。その他、子育て、教育、こういったことをテーマにしたセミナーの反応がよかったというふうに聞いております。

(記者)

今SNSとおっしゃいましたが、発信力という点も非常に大きかったと思うんですが、若い世代にとっては特にSNSですね。この辺も大きく4千万という数字が出ていますけど、移住に特化したようなSNSの発信内容、その番組と言ったらなんですけど、そういったものっていうのは、特化したものはあるんですか。

(地域創生部長)

ぐんま暮らしのポータルサイトの中で様々な動画も紹介しております。群馬県のページからリンクを貼っておりますけれども、独立した形で常にいろんなイベントだったり、セミナーでやったものを後で動画で紹介するようにしております。もちろん、Xですとか、そちらでの発信もやっています。

(知事)

今お話があったんですけれども、もちろん移住に関連する動画っていうのもあると思うんだけど、とりあえずやっぱりなんていうか、例えば、移住したいって思う、あるいは実際に移住するっていう最初の段階は、その地域に対する関心があるかっていうことなので、その意味で言うと、直接移住に関係する動画を作ってなかったとしても、もちろんいくつかあると思いますが、やっぱりその4千万回のアクセスがあるぐらい、群馬県があちこちから注目を集めたっていうのは、間違いなくこの数字にも反映されているんじゃないかなと思います。

(記者)

あらためて、このランキングの持つ意義、意味といいますか、そして、そこで1位になったことの意味を教えていただければと思います。

(知事)

これは本当に群馬県の認知度、発信力、これを非常に、象徴的に表すランキングだと思っているんですね。まず、これも地域創生部長からもうちょっと正確にフォローしてもらえればと思うんだけど、2023年に2位になったじゃないですか。そのあとやっぱり、移住に対する問い合わせみたいなものがすごい増えたんですよ。ぐんま暮らし支援センターへの相談件数はたしか25%ぐらい増えて過去最高になったと。それから、去年の群馬県の移住者数も過去最高なので。このランキングは、そのままやっぱり、ある意味実績に繋がっているっていうところが大きいというふうに思います。何しろあそこ(順位推移のグラフ)を見ていただければ、15位から10位、5位まできて9位になって2位になって、1位っていうことなので。去年の2位に続いて、今年さらに上がって1位になったっていうことはすごく大きいなと。つまり、やっぱり群馬県に対する関心もかなり定着してきたっていうことです。本当に地域創生部が頑張ってくれて、市町村とも連携を上手くしてですね、ふるさと回帰支援センターと連携してセミナーを57回やったということもあるんですけど、窓口の相談者数も一番になったっていうのはすごく大きくて、もちろん努力もしましたけど、それだけやっぱり群馬県に対する関心が高まっているっていうことの証拠だというふうに思います。

(記者)

先ほど移住者の増加という話もありました。さらに、今回の1位を受けて、実際に来てもらうということが大事なのかなと思うんですけどそのあたりいかがでしょうか。

(知事)

そこはさっきもちょっと申し上げたとおり、今までは転職なき移住(を促進してきました)、さっきこれも地域創生部長に説明してもらいましたが、東京に近いっていうことで、ここに住んで仕事に通うみたいな人たちも増えているんだと思うんですけど、ここからはやっぱり20代から40代の人たちに関心が高いっていうことで、子育て世代をターゲットにしていくということで、これから情報発信の中身とか、セミナーみたいなものもね、子育て世代を対象にしたものを戦略的にやっていければいいんじゃないかと思います。今、県議会に諮っている予算の中にも、子育て世代に関係あるもので、テレワークと保育園留学、これを組み合わせた、親子移住体験事業も計上していますので、ここからは、子育て世代にさらに関心を広げていくっていうことが、戦略としてはいいんじゃないかと思います。何か付け加えることがありますか?

(地域創生部長)

いいえ、特にはございませんけれども、今回のランキングは、関心を持っていただいたので相談件数が増えたということです。今後は、相談件数を実際の移住につなげていく、というほうに。もう少しシフトしつつ、頑張っていくのかなと思っております。

(記者)

私から最後です。ランキング1位になったんですけれども、来年、次の目標とかあれば教えていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

(知事)

いやもうこれ以上、上がないので、やっぱりここまで来たからには、なかなか大変なんですけど、とにかく王者静岡を抑えての1位ですから。できるだけ、このランキングも高い順位を維持していくと。そもそも群馬県は、こういうことを言ってはあれなんですけど、私(が知事に)なったときに、とにかくぱっとしない県だって言われたので。そもそもこれだけ認知されているランキングで1位って初めてだと思うんですよね。だけどYouTubeの総再生回数も1位ですし、それから実質賃金の伸びも1年間で1位ですし、メディアの露出も圧倒的に増えているので、そういう意味でいうと少なくとも、この何年かでやっぱり群馬県のプレゼンス、影響力みたいなものは大きく広がっているし、勢いがあるってことは証明されたと思います。

飯倉公館での、地方自治体の海外へ向けてのアピール事業の時に、とにかく1年のうちに高校野球と高校サッカーで全国優勝するっていうことは、普通ないので。(高校スポーツの優勝は)私の功績じゃないんですが、でもやっぱり群馬県のこの運気、勢いっていうのはいろんなところに感じられるので。これやっぱり、今日も皆さんに来ていただいていますけど、大きく報道されると思うんですよね。本当に北関東の群馬県が全国1位ですから。だからこれは本当に大きなインパクトがあるんじゃないかと思います。ぜひ皆さんにも、せっかく群馬県に来て取材していただいているので、大々的に発信していただけると本当に嬉しいです。

(記者)

ふるさと回帰支援センターのお話も先ほど出たかなと思うんですけれども、あらためて移住促進の施策に着手した当時の状況を振り返ってみての当初の思いだったりとか、あるいはそこから今日に至るまでの本県の移住をめぐる雰囲気や風向きの変化というのを振り返ってみてどう感じていらっしゃるかを教えてください。

(知事)

移住希望地ランキングにはやっぱりすごく注目していて、大体常連というのがいて、もう昔からそうなんですけれども、みんなどこに移住したいか、暮らしたいかっていうと静岡、長野、山梨、福岡とか、もう相場が決まっているわけですよね。やっぱり、だからこの中に群馬県が食い込んできたっていうのはすごく大きいと思うんですね。もう言及もしたくないけど、どんどんなくなっていく変なランキングがあるじゃないですか。ただの行ってみたいランキングだからね、あれは。そうじゃなくて、移住希望地としてこれだけ関心を持ってもらえるっていうのは、ある意味本当に群馬県が住む場所として魅力があるっていう意味なので、そういう意味ではこのランキングに本当に注目をしていたので、この結果はすごくうれしいです。

(記者)

幅広い世代の方が移住先として魅力を感じていらっしゃるというデータかなと思うんですけれども、今おっしゃられたように、某魅力度ランキングみたいな結果もある中で・・・

(知事)

魅力度ランキングと言わないで、もうその言葉は結構なので。そんな無くなるような杜撰なランキングの話はしないでください。

(記者)

今回の移住希望地ランキング1位というこの実績をどのように活用し、あらためて発信に役立てていきたいかを教えてください。

(知事)

まず若い世代については、確か去年23年のときも、20代とか(順位が)高かったんですよね。

(地域創生部長)

1位でした。

(知事)

今回、20代、30代、40代、50代まで一番っていうのは、やっぱりもうどの世代にも関心を持たれている、やっぱり群馬県が魅力的に映っているっていうことだと思います。どう使っていくかっていうか、去年2位になったときも相当、実はインパクトがあって、いろいろ例えばテレビとか新聞でも取り上げていただきましたし、勝手にYouTubeの特集が組まれて、30万とか40万(回再生)とか回っているので。でも1位だから、やっぱり2位と1位は全然違うんですよね。やっぱり全国1位になったっていう、このこと自体が、おそらくもう群馬県としてのすばらしい大きなブランドになるんじゃないかなというふうに思います。

(記者)

今回1位ということですけれども、地域創生部長から1位内示の連絡が知事に入ったのではないかと思います。そのときの最初の印象といいますか、その知らせを受けての知事の第一声はどんな感じ・・・

(知事)

連絡が入ったのは一応担当者のほうで、そこから聞いたんですけど。やったっていうか、よかったなっていう、なんかちっちゃくガッツポーズを作りました。やっぱり、移住相談件数はもともと多いんです。群馬県に対する関心が高まっていることは間違いない。ぐんま暮らし支援センターへの問い合わせも過去最高だし。それから、セミナーは各市町村とやっていて、(回数が)断トツだったので。これで、どこが群馬県の上に来るんだろうと思って。静岡がやっぱり王者なので、静岡県はやっぱりもう昔から1位ですから、ずっと多いところなので王者なんですよ。だけど静岡がそんなに勢いがないと聞き、なんか栃木県もすごく頑張っているし、でもなんか群馬県より上に行くところがあるのかなと思っていたので、もしかしたら、とは思っていたんですけども。少なくとも3番以内には絶対入ると思っていたんですけれども。やっぱり、この知らせを受けて、ちっちゃくガッツポーズしました。

ということで、これをさらに励みにして、しっかり頑張っていきたいというふうに思います。今日は急遽お集まりいただきましてありがとうございました。

( 以上で終了 )

文章中の()内については、メディアプロモーション課において加筆したものです。

<このページに関するお問い合わせ先>

知事戦略部メディアプロモーション課報道係

〒371-8570前橋市大手町1-1-1

Tel:027-226-2175

**********毎日新聞2025年2月26日

移住希望地ランキング、群馬が初の1位 首都圏へのアクセスなど評価

↑2024年11月に東京都内で開かれた「ぐんま移住&交流フェア」の様子=群馬県提供↑

地方への移住を支援する認定NPO法人ふるさと回帰支援センター(東京都)が発表した2024年の移住希望地ランキングで、群馬県が初の1位に選ばれた。前年2位の成績で注目を集めたことから20~30代を中心に相談が増えたといい、県がアピールする首都圏へのアクセスの良さなどが浸透したとみられる。【日向梓】

★都内アクセス良好、災害少なく 若い世代が関心★

センター窓口で相談者が回答したランキング(複数回答)で初の1位を獲得。2位は静岡、3位は栃木だった。移住セミナーや相談会の参加者の回答ランキングは2年連続で1位となり、2位は福島、3位は広島が続いた。群馬は年代別で20代以下、30代、40代、50代に1位に選ばれ、60代は2位、70代以上は3位だった。

センター窓口のランキングで、群馬の順位は20年に10位、21年に5位、22年に9位だったが、23年に2位に急浮上。注目を集め、悲願の1位を獲得した。実際に転勤や進学を除く県内への移住者数は4年連続で増加しており、23年度は過去最多の1479人だった。

1位に選ばれた要因として、県はコロナ禍を機に急増したテレワーク需要に県が掲げる「転職なき移住」が合致したことに加え、自然豊かな環境での子育てを希望する若い世代の関心を集めたと分析。近年の傾向として、自然災害の少なさを重視したり、記録的な酷暑を受けて嬬恋村や利根沼田など涼しいエリアを希望したりする相談が増えているという。

移住セミナーや相談会の回数は20年が計7回だったが、24年は過去最多の計111回を実施。移住者から関心のあるテーマを聞き取り、伝統文化やアウトドアなど幅広い内容で開催したといい、担当者は「回数も内容も誇れるものになり、手応えも感じている」と自信をにじませる。

山本一太知事は記者会見で「県と市町村が連携し、担当職員が一生懸命取り組んでくれた。念願が果たせて、こんなにうれしいことはない」と語り、今後は子育て世代の移住支援にさらに注力するとした。

**********