昨年の5月5日に訪れた山添村の箕輪。

植え初めを実施している地域調査。

結果的に云えばまったく見つからなかった日である。

いろんなところを回遊してきたが、とうとう見つからなかった。

ぐるっと巡ったところにサシナエをされていた婦人。

その婦人はKさんの奥さん。

前年までは植え初めになんとフキダワラをしていたと話してくれた。

出会いに一つの事例に遭遇であるが、その年でやめたという「幻のフキダワラ」である。

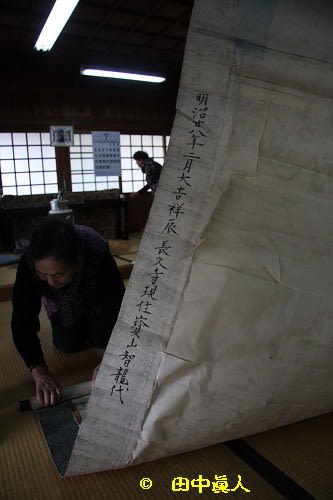

実物はもう見ることはできないが、当時していたあり方は、記憶の一部であるが、文字で記録させてもらった。

箕輪に着いた時間は午前10時。

特に時間を決めたわけでもなくK家に向かう表敬訪問であるが、先に出合ったご夫婦に少しばかりのお話を伺う。

除草剤を撒きたいが強風で煽られて今日も難しい、という85歳の男性。

植え初めにしていたフキダワラは昭和20年代にやめた、というからずいぶん前の戦後のことである。

牛耕は、昭和30年代までしていた。

そのころに導入された農村の機械化。

戦後も早や10年も経った時代に発展する近代的文化。

牛に代わった耕運機である。

実は、箕輪に寺はない、という。

えーっ、そうなんだ。

村、それぞれにお寺は必ずあるものだと思っていたが、思い込みの認識が覆された日である。

調べてみれば、箕輪以外にもお寺の存在がない村もあるが、このブログもそうだが、調べきれていないだけだろう。

寺院欄が空白の松尾、的野、峰寺、遅瀬、中ノ庄、吉田、箕輪であるが、遅瀬に地蔵寺がある。

涅槃会を取材した地蔵寺は間違いなく存在している。

遅瀬にはもう一つある。

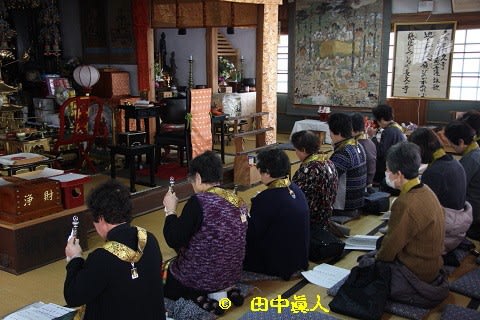

現在は集会所になっている中南寺で取材した観音講の営みである。

吉田も集会所内に自作寺が存在する。

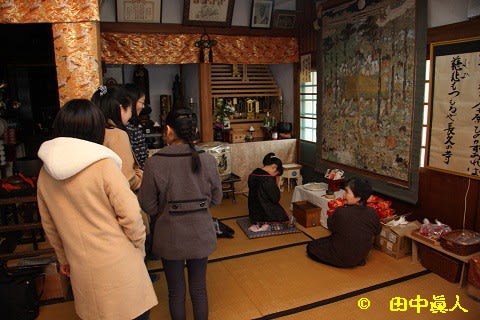

それはともかく、寺院はなくとも信仰のお家に来てもらって拝んでもらわなあかん。

ここは旧都祁村の針にある観音寺から北谷さんに来てもらっていた、と。

現在は身体を壊した北谷さんに替わって息子さんに来てもらっているそうだ。

北谷さんといえば、務めていたお寺は大字伏拝(ふしょはい)にある真言宗豊山派の神野寺(こうのじ)。

先代住職の北谷さんの後任に弟さんの北谷住職が継いだ、と話してくれた。

息子さんも北谷住職も村行事取材になにかとお世話になったことがある。

85歳の男性が続けて話すお寺関係。

旧都祁村の針・小倉・下深川も檀家。

総数は400軒にもなるという。

なお、下深川の隣村である上深川は檀家でないが、頼まれ、で法要しているとも。

檀家話題を聞いてすぐ近くのK家に立ち寄った。

訪ねていけば、ご夫妻とも屋外に座って日向ぼっこ。

こんな日もあるらしく、ほのぼのとした時間に迎えてくれたが、フキダワラはもうすることはないという。

植え初めのカヤサシはもうすることはないが、田植えは当然なこと。

明日にしますが、のお言葉に甘えることにした。

箕輪から離れて車を走らせる。

道なりに行く坂道カーブに見た花畑。

目に焼き付けておきたいくらいの花は菖蒲。

さて、ここはどこだろう、とカーナビゲーションを見たら隣村の大字助命(ぜみょう)。

奇麗に咲く花から、その坂道は、菖蒲街道と呼んでみようか。

ところで、後年にお会いしたKさんに尋ねた箕輪の山の神。

めいめいが参る箕輪の山の神は最近になってみなやめた、と。

平成5年11月に発刊された『やまぞえ双書』によれば、箕輪の山の神は以下のような状況だった。

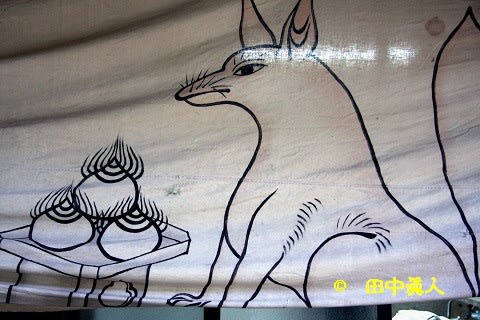

「一月七日、丑の刻から、だれと出会っても口を開かず、無言で参拝する。その男の数だけそろえた“カギ”を担いでいく。その家の男の数の餅、柿、蜜柑などをお供えする。ご神木の木に“カギ”をひっかけ、引きつけながら無病息災、山仕事の安全を祈願する。“西の国の糸綿(いとわた)、東の国の銭かね、赤牛の鞍に積んで、どっさりこ”のかけ声をかけて引く、という。前の参拝者が供えた御供さんをいただいて帰るのが通例であったが、最近は供えてすぐに持って帰るようになった。この日は、終日とも山仕事のたぐいの仕事をしてはならないことになっている(※若干補正)」と書いてあった。

ちなみに隣村の大字助命(ぜみょう)にも山の神の記述がある。

「一月七日は、山の神で男子の行事である。七日の未明の時間帯。重箱に詰めた男子の人数分の餅に串柿、蜜柑、勝栗(かちぐり)、昆布、ところ芋などをもって参拝する。健康、すなわち無病息災を祈願する。お参りは無言。道中は、人と出会っても挨拶は交わさない。お供えの御供はいただくが、男子のみとし、女子はいただかず、朝食は家族揃って七草粥のお粥を食べる(※若干補正)」とあった。

(H30. 5. 5 EOS7D撮影)

植え初めを実施している地域調査。

結果的に云えばまったく見つからなかった日である。

いろんなところを回遊してきたが、とうとう見つからなかった。

ぐるっと巡ったところにサシナエをされていた婦人。

その婦人はKさんの奥さん。

前年までは植え初めになんとフキダワラをしていたと話してくれた。

出会いに一つの事例に遭遇であるが、その年でやめたという「幻のフキダワラ」である。

実物はもう見ることはできないが、当時していたあり方は、記憶の一部であるが、文字で記録させてもらった。

箕輪に着いた時間は午前10時。

特に時間を決めたわけでもなくK家に向かう表敬訪問であるが、先に出合ったご夫婦に少しばかりのお話を伺う。

除草剤を撒きたいが強風で煽られて今日も難しい、という85歳の男性。

植え初めにしていたフキダワラは昭和20年代にやめた、というからずいぶん前の戦後のことである。

牛耕は、昭和30年代までしていた。

そのころに導入された農村の機械化。

戦後も早や10年も経った時代に発展する近代的文化。

牛に代わった耕運機である。

実は、箕輪に寺はない、という。

えーっ、そうなんだ。

村、それぞれにお寺は必ずあるものだと思っていたが、思い込みの認識が覆された日である。

調べてみれば、箕輪以外にもお寺の存在がない村もあるが、このブログもそうだが、調べきれていないだけだろう。

寺院欄が空白の松尾、的野、峰寺、遅瀬、中ノ庄、吉田、箕輪であるが、遅瀬に地蔵寺がある。

涅槃会を取材した地蔵寺は間違いなく存在している。

遅瀬にはもう一つある。

現在は集会所になっている中南寺で取材した観音講の営みである。

吉田も集会所内に自作寺が存在する。

それはともかく、寺院はなくとも信仰のお家に来てもらって拝んでもらわなあかん。

ここは旧都祁村の針にある観音寺から北谷さんに来てもらっていた、と。

現在は身体を壊した北谷さんに替わって息子さんに来てもらっているそうだ。

北谷さんといえば、務めていたお寺は大字伏拝(ふしょはい)にある真言宗豊山派の神野寺(こうのじ)。

先代住職の北谷さんの後任に弟さんの北谷住職が継いだ、と話してくれた。

息子さんも北谷住職も村行事取材になにかとお世話になったことがある。

85歳の男性が続けて話すお寺関係。

旧都祁村の針・小倉・下深川も檀家。

総数は400軒にもなるという。

なお、下深川の隣村である上深川は檀家でないが、頼まれ、で法要しているとも。

檀家話題を聞いてすぐ近くのK家に立ち寄った。

訪ねていけば、ご夫妻とも屋外に座って日向ぼっこ。

こんな日もあるらしく、ほのぼのとした時間に迎えてくれたが、フキダワラはもうすることはないという。

植え初めのカヤサシはもうすることはないが、田植えは当然なこと。

明日にしますが、のお言葉に甘えることにした。

箕輪から離れて車を走らせる。

道なりに行く坂道カーブに見た花畑。

目に焼き付けておきたいくらいの花は菖蒲。

さて、ここはどこだろう、とカーナビゲーションを見たら隣村の大字助命(ぜみょう)。

奇麗に咲く花から、その坂道は、菖蒲街道と呼んでみようか。

ところで、後年にお会いしたKさんに尋ねた箕輪の山の神。

めいめいが参る箕輪の山の神は最近になってみなやめた、と。

平成5年11月に発刊された『やまぞえ双書』によれば、箕輪の山の神は以下のような状況だった。

「一月七日、丑の刻から、だれと出会っても口を開かず、無言で参拝する。その男の数だけそろえた“カギ”を担いでいく。その家の男の数の餅、柿、蜜柑などをお供えする。ご神木の木に“カギ”をひっかけ、引きつけながら無病息災、山仕事の安全を祈願する。“西の国の糸綿(いとわた)、東の国の銭かね、赤牛の鞍に積んで、どっさりこ”のかけ声をかけて引く、という。前の参拝者が供えた御供さんをいただいて帰るのが通例であったが、最近は供えてすぐに持って帰るようになった。この日は、終日とも山仕事のたぐいの仕事をしてはならないことになっている(※若干補正)」と書いてあった。

ちなみに隣村の大字助命(ぜみょう)にも山の神の記述がある。

「一月七日は、山の神で男子の行事である。七日の未明の時間帯。重箱に詰めた男子の人数分の餅に串柿、蜜柑、勝栗(かちぐり)、昆布、ところ芋などをもって参拝する。健康、すなわち無病息災を祈願する。お参りは無言。道中は、人と出会っても挨拶は交わさない。お供えの御供はいただくが、男子のみとし、女子はいただかず、朝食は家族揃って七草粥のお粥を食べる(※若干補正)」とあった。

(H30. 5. 5 EOS7D撮影)