山添村の大字勝原の子供涅槃を取材したのは8年前。

平成21年の2月21日だった。

勝原の子供涅槃は大きく分けて三つの段階がある。

はじめに米集め。

そして、オヤが接待役を務めるヤド家で昼の膳のよばれ。

昼食を済ましたら薬師寺のお堂廻りを駆け抜けて竹でオヤを叩く試練なども。

再びヤド家でよばれる夜の膳の3部構成行事である。

平成21年は12人の子どもたちによって涅槃行事が行われた。

今年はオヤを入れても3人だけになった。

しかも、前日から降った雪は大雪。

降り積もった雪道を歩いて村全戸を巡る米集めは大人の判断で中止された。

やむを得ないことであるが、午前中にもてなしをしてくださったS家の玄関には、子どもたちに渡す白米はお盆に盛って待っていたが、叶わぬことになった。

勝原の涅槃には昭和56年から記帳してきた『涅槃帳』がある。

内訳の一つに図もある献立がある。

椀は五つ。

大きい皿に盛るコンニャク、豆腐、ほうれん草、人参で作る白和え。

少し薄味で調理する里芋に三角切りの大根に焼き豆腐の煮しめ。

小さい皿に盛る漬物に小切りの豆腐を入れたすまし汁と白ご飯は昼の膳の献立。

なぜか夜の膳の献立は書いていなかったが、但し書きに「昼食後はぜん(※膳)に名前を書き置き夜、そのまま使う」とあった。

また、「ごはん、すまし汁はざしき(※ヤド家の座敷)で子供がよそう。おにぎり(黄な粉にぎり)はこない人の分と2つぐらい寺(※薬師寺)でたべてもらうこと」とあった。

涅槃行事に諸祭具を要する。

祭具はオヤ家(当屋)からオヤ家(当屋)に引き継ぐものもあれば、区長保管もある。

また、供える御供や食事はもとよりオヤ家が食材まで揃えて料理もする。

オヤ叩きをする笹竹は竹林から伐り出す準備もあるから主体はオヤ家である。

『涅槃帳』に書いている諸具を列挙しておく。

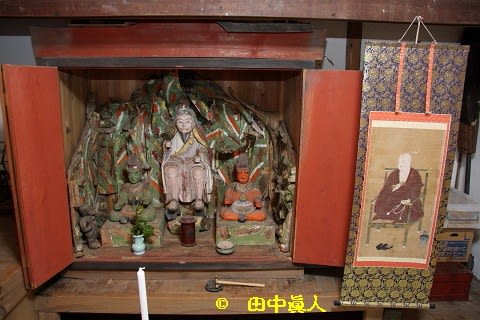

一つは薬師堂本堂に掲げる釈迦涅槃図である。

保管責任者は区長である。

薬師寺正面入り口にかけて、その前に黄な粉おにぎりを大重に入れて供える。

その両側に2本のローソクを立てる。

二つ目は、黄な粉おにぎり。

薬師寺で配る分以上に2個作っておく。

配るのは昼食に来られなかった子供だけとし、半紙や新聞紙を用意することとか、どんぶり山盛りの表記もある。

またビニール袋へ入れることも書いてあった。

三つ目が、膳に食器。

これらは薬師寺にあるから区長や公民館長に連絡しておく。

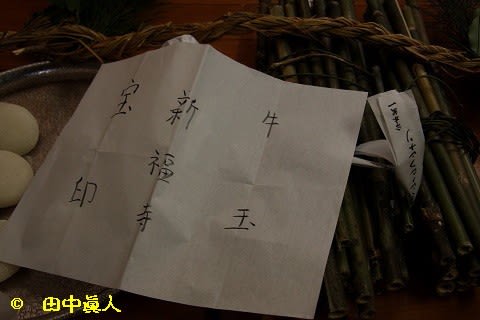

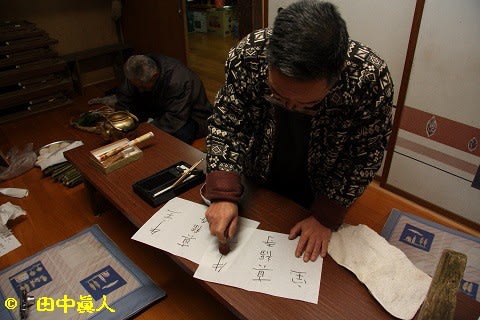

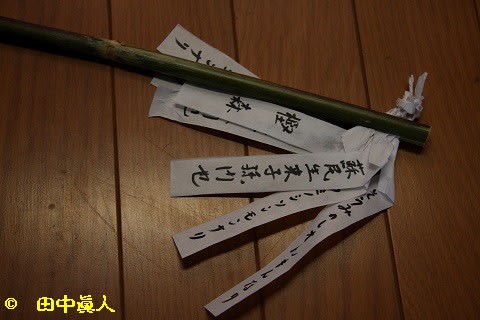

四つ目は、叩く笹竹に半紙。

御幣状態に切っておいた紙片を子どもたちが竹に括り付ける。

五つ目に、呼び使いで、保育所の子どもより呼ぶこと、と書いていた。

他に、区長にお願いする村のマイク放送とか、夜は同じメニューの膳を作り、ご飯だけはかやくご飯(※)とメモ書きもあった。

奈良県内で呼ばれるかやくご飯はイロゴハン、或いはアジゴハンとかばかりである。

郷土の言葉は親や村人が伝えてきた名称。

しょうゆ飯が訛ったショイメシの呼び名もあるが、実はかやくご飯(混ぜご飯の呼び名もある)は大阪である。

昨今は炊き込みご飯とか五目ご飯は一般的。

関東に倣えという具合になった時代。

この『涅槃帳』にメモっていたかやくご飯の記入者は大阪で育った女性が嫁入りした結果ではないだろうか。

そう思うのである。

尤も、この年に取材したオヤ家(当屋)の人はアジゴハン若しくはイロゴハンと呼んでいた。

基本的な涅槃の献立料理は決まっているが、その他にも子どもたちが大好きな見計らい食がある。

昼食の見計らいは、まめたき、サラダ、コロッケ、ハム(焼きブタ)、かまぼこ、さや豆のみそあえ、冷ややっこ、ウインナー、キュウリ、果物だった。

当初に書かれていた別途料理は変化があった。

コロッケは抹消されて唐揚げに。

さや豆のみそあえはハンバーグに。

冷ややっこはエビフライ。

キュウリはモテトサラダに。

いつしか変更したポテトサラダも、まめたきもかまぼこも消えた。

大人の料理はことごとく消えて子どもたちが食べたいという料理になっていた。

夜の膳も変化があった。

当初の料理は昼の膳の残り物にスパゲティ、ナスのでんがく、あじご飯(※)である。

ここでもわかるように『涅槃帳』本来の記帳はかやくご飯でなく、あじご飯なのである。

夜の膳で消えた料理はナスのでんがく。

追加した料理がフルーツポンチである。

こうしてみれば年代は不明であるが、子どもの好きな料理に変っていく様子がよくわかる。

変化は料理だけでなく、合間に出すお菓子にもあった。

午後3時ころに渡していた袋詰めのお菓子は150円程度。

それが300円になっていた。

お菓子は夜の膳を済ませてから帰宅する子どもに持たせていた。

それも同じように一人、ひと袋ずつに詰めた当初のお菓子は300円だった。

物価が上がったのか、それとも子どもたちの要望で増量したのかわからないが、500円になっていた。

お菓子の注文先注記は「上嶌」とある。

「上嶌」は大字勝原にある和菓子製造会社の上島製菓である。

隣村の毛原で行われた節句行事に供えるチマキは上島製菓製であったことを付記しておく。

諸要綱はこれまでだが、『涅槃帳』にあるのは各年に引き継がれてきたオヤ家(当屋)の実施日と家名に参加した子どもの人数である。

この日の午前中にもてなしてくださったS家は昭和58年の2月13日がオヤ家。

参加人数は16人だった。

昭和56年に起こした『涅槃帳』の実施年月日は毎年ではなかった。

昭和56年から平成2年までは毎年であったが、平成3年は空白だった。

主役対象となるオヤ家(当屋)を務める子どもは15歳の中学3年生。

その年は対象年齢の子どもがいなかったということである。

平成6年、10年、11年、14年が空白の年であった。

私がかつて取材した年は平成21年。

平成18年、19年、20年は3年連続の空白の年であった。

先にも伝えたが、今年の子どもたちはオヤを入れても3人だけ。

この年にオヤを卒業する子どもは高校生になって参加資格を失う。

残った2人の子どもはまだ小学生。

次の年も次の次に年も対象者は不在。

その明くる年になってようやく調うが、笹竹でオヤ叩きをする子どもは一人。

オヤに対してたった一人で戦うことになる。

昭和56年から記帳し続けてきた『涅槃帳』。

これまでの時代では考えられなかった状況は否が応でも実現してしまうのが辛い。

午後一番に始めると聞いていた薬師寺に向かう。

平成5年に山添村が発刊した『やまぞえ双書1 年中行事』に勝原の涅槃講を報告している。

「釈迦入寂は陰暦の2月15日。大字勝原の15歳男子をかしら(※頭)を筆頭に、村で生まれた長男たちによって涅槃講の会式を行ってきた。室町時代の前期。勝原氏と称する土豪が支配していた。村の氏寺として薬師寺を建之したころから、涅槃講会式が始まったと推察される」と書いてあった。

明治31年、豊央(とよなか)小学校を開設した以降から、陰暦でなく新暦の2月15日前後の日曜日に移された。

そして、昭和28年より、長男枠を解いて、15歳以下の男子すべてを参加できるようにした、とある。

昭和10年までの薬師寺は本堂だけであったが、その年と昭和37年の2度に亘って改築し、本堂と庫裏が同じ棟になった。

さて、涅槃講会式の子供涅槃である。

先にも書いたようにこの年は大雪になったことによって米集めは中止されたことになったので、『やまぞえ双書1 年中行事』から行事の在り方を以下に書いておく。

涅槃の日は15歳男子が、当屋になる。

その年に15歳男子が一人になる場合もあるが、同い年生まれが複数人ある場合は、最年長男子が年下の子どもたちを接待する親当屋(オヤトウヤ)を務めることになる。

早朝、年下の子どもたちを従えて村の全戸を巡ってお米貰いに出かける。

天竺木綿布で作った米集めの袋を背中に背負って一軒、一軒巡っては、村に人から涅槃に対してお米を寄進してもらう。

「ネハンですけどー」と声をかけた玄関口。

子供たちは、声を揃えて「ネハン キャハン オシャカノスズメ」を囃(はや)す。お家の人が入れやすいように、お米集めの袋の口を拡げてやる。

今ではお米だけでなく、お菓子も貰って、次の家に向かう。

「キャハン」は足を保護して歩きやすくする脚絆布。

「オシャカノスズメ」はお釈迦さん寄進する米を拾うスズメ。

お釈迦さんの修行を見習って、その使いとなった子供たちがお米を集めるという説である。

また、米を食べる雀ではなく、「涅槃の勧め」が訛った「ネハンのスズメ」という説もある。

こうした詞章は県内各地で伝承されている。

大和郡山市椎木町・光堂寺の涅槃会である。

今では子どもの涅槃を見ることもないが、平成3年10月に発刊された『(大和郡山市)椎木の歴史と民俗』によれば、昭和10年頃までは子供の涅槃があったそうだ。

子供たちは「ねはんさんのすすめ ぜになっとかねなっと すっぽりたまれ たまらんいえは はしのいえたてて びっちゅうぐわで かべぬって おんたけさんの ぼんぼのけえで やねふきやー」を三辺繰り返しながら村中を廻ってお供えのお金を集めていたようだ。

椎木の詞章は「ねはんさんのすすめ」である。これを「ねはんのすずめ」と呼んでいたのは奈良市日笠の子供の涅槃だった。

今では廃れたが、奈良市菩提山町にあった子供の涅槃も「ねはんのすずめ」だった。

こうした詞章事例は山添村の桐山でもかつては「ねはんコンジ、コンジ ねはんコンジ、コンジ 米なら一升 小豆なら五合 銭なら五十銭(または豆なら一荷)」であった。

「コンジ」はなんとなく「献じ」のように思える米集めである。

桐山事例ではもらう米の量が明確で、「米なら一升」である。

対して勝原では三合程度の量である。

ただし、初入講する男の子が生まれた家は一升の米を寄進するのが習わしであると『やまぞえ双書』に書いてあった。

また、昭和33年までは玄米であったから、当時は村内の家から臼を借りた子どもたちがウスツキ(臼搗き)をして白米にしていたそうだ。

集めたお米はオヤ家(当屋)に手渡されて、昼の膳、夜の膳に配膳される子どもたちがよばれるご飯になるのだが、この年は、その昼の膳の接待も中断された。

そのようなわけもあって始まった子供涅槃である。

先に薬師堂に来られていたのはオヤ家(当屋)のN夫妻。

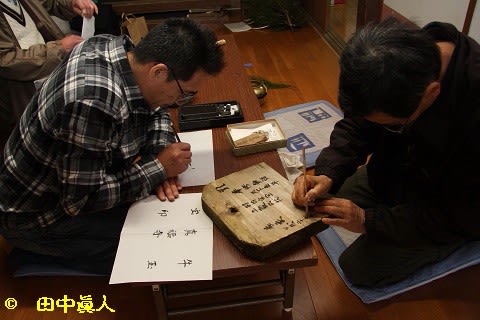

下の子どもを接待する15歳男子の両親は本堂に大きな釈迦涅槃図(※縦1m76cm×横1m67cm)を掲げていた。

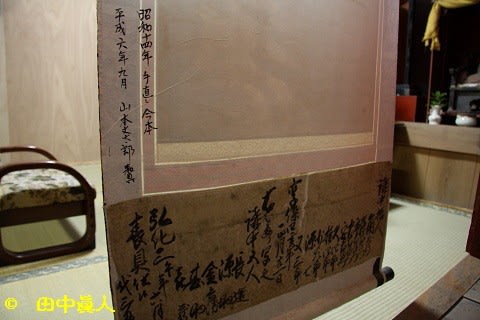

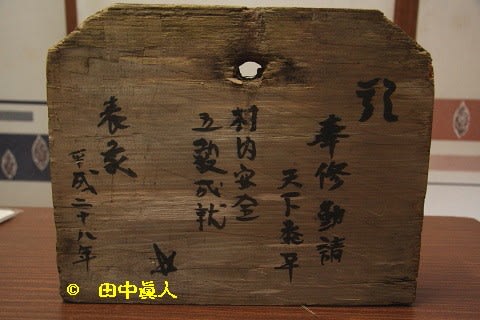

平成21年に訪れた際に拝見した釈迦涅槃の納め箱。

黒ずんだ箱は相当古いと察してじっくり拝見したことを覚えている。

このとき一緒に見てもらっていたのがSさんだった。

釈迦涅槃図は1670年以前とされていたが、箱の蓋にあった墨書年号は、なんとなく寛政年(1790年代)のように思えた。

もう一度拝見してみたい。

そう思っていたが、涅槃図そのものに年号を墨書していたことがわかった。

上部右側が「勝原村持(※現物は手へんでなく木へん)物」で、上部左側に「寛文拾庚戌(1670)ニ□□」とあった。

『やまぞえ双書』によれば、納めていた涅槃図箱の墨書年号は「寛政九(1797)丁巳年二月九日」。

涅槃図と箱の年代が異なっているのは、江戸時代に涅槃図をよそから購入したとある・・・。うん?。

で、あれば、箱より古い涅槃図を買ったことになるのだが。

年代は箱より古い・・・。

なんで・・。

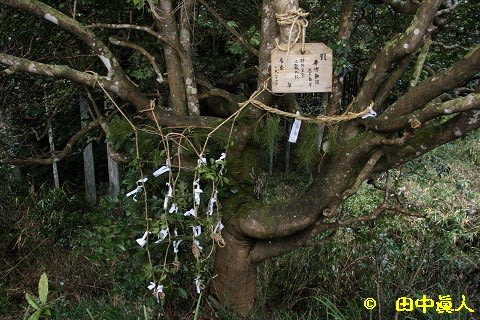

そして、オヤ家の父親が作業しだした、幣で作った護符の括り付けである。

このころも雪は舞っていた。

吹雪とまではいかなが、冷たい外気に作業をしていた。

本来は子どもたちがする作業であるが、この年はオヤ家がしていた。

涅槃の祭具が揃ったところで会式が始まった。

本来であれば、護符括りした竹を担いでオヤ家を出発する。

薬師寺までの道中においても「ネハン キャハン オシャカノスズメ」を囃すのであるが、オヤ家で昼食も摂っていないので、これもまた省略された。

本堂に登った子どもたちの前には重箱に盛った黄な粉を塗したおにぎりがある。

大きなおにぎりは一つずつナイロン袋に詰めて御釈迦さんに供えていた。

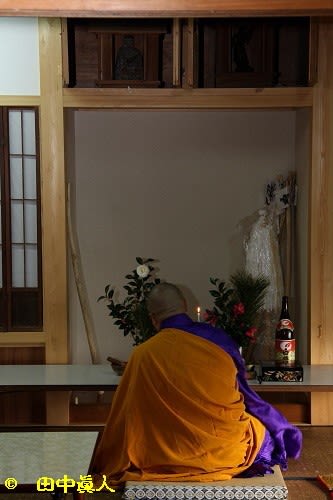

燭台に立てたローソクに火を点けて一同は揃って参拝する。

きちんと正座して手を合わせて拝んでいた。

今年の会式はこうして始まった。

記念写真を撮った子どもたちは一斉に本堂を飛び出した。

下の子どもは護符を括り付けた笹竹を担いで走り出した。

スタートラインについたわけでもなく、運動会のようなバンという鉄砲の音もなく、突然のごとく走り出した。

今年は下の子どもが二人。

年齢差は1歳か2歳ぐらいの差。

走る勢いが違うから離されてしまう。

走る場所は薬師堂廻り。

反時計回りに駆け抜けていく。

その様子を見守るオヤの男子は本堂にあがる階段に座っていた。

参加できるのは男子だけ。

女の子は見ることしかできない行事である。

雪が積もった寒い日であっても、村の行事を一目見ておこうとやってくる人もいる。

平成21年は参加者が12人もいた。

親家族は高齢者とともに見に来ていたことを思い出す。

堂廻りの儀式は静の姿で見守るオヤと駆け回る動の姿の子どもたちで描かれる。

下の子どもは2人。

足が早い男の子に下の子どもは離されるばかり。

一周早く追いついてしまった。

一周遅れであっても13周も廻らなければならない堂廻り。

オヤの男子は数えていたのだろうか。

「疲れたわ」という年少さんの声の余韻もそのままに、オヤ叩きが始まった。

二人の前に登場するオヤ。

立つ位置は特に決まっていない。

笹竹を手にする子どもたちはオヤを遠巻きに。

人数が多ければ、取り囲んでしまうような状況になるが、1対2ではモロの戦い。

バシバシとしばくように叩く長い笹竹を振り下ろす。

叩くつもりがしかりと掴まれた。

その一瞬、翻ったオヤは笹竹をがっつり握って離さない。

掴んだ竹は両手で握って足で踏んだ。

踏んで両手をぐっと引き上げたら折れた。

オヤの勝ちである。

一方、年少の子どもはただただ見ているばかりで戦いどころではない。

戦意喪失したのか、オヤの成すがまま。

この子の持つ竹は叩きもできないうちに勝負がついた。

時間にして1分もかかっていないオヤ叩きの儀式はこうして終えた。

『やまぞえ双書』の記述では、「ネハン キャハン オシャカノスズメ」の声を張り上げて、オヤを叩くとあったが、台詞どころではなかった。

すべての竹を折って儀式を終えるオヤ叩きは、子どもから大人への通過儀礼だとされる。

竹を折る行為は子どもに戻らないという覚悟を表しているのだろう。

オヤは15歳の中学3年生。

昔は元服の年であることから、大人社会に出る試練でもあるようだ。

オヤ叩きを終えた子どもたちは、もう一度本堂にあがってお釈迦さんに手を合わせる。

オヤの父親も一緒になって手を合わせていた。

堂内に掛けていた時計は午後1時45分。

儀式を始まる前に拝礼していた時間帯は午後1時31分。

短時間で終えたのがよくわかる。

一連の儀式を終えた子どもたちは、この日の涅槃会に参加できなかった子たちに食べてもらうために、本堂下に建つ民家まで下っていった。

その間のオヤの親は供えた黄な粉おにぎりを下げて、集まっていた人たちに配っていた。

丸盆に盛った黄な粉おにぎりを少し崩して箸で摘まむ。

摘まんだおにぎりは、参拝者が拡げた手のひらに落とす。

箸(はし)は使わずに手で受けのテゴク(手御供)でいただく。

黄な粉の味は涅槃の味だというお釈迦さんのおすそ分け。

これら一連の行為もまた、涅槃行事の一つであった。

涅槃講会式を終えた子どもたちはオヤの家に集まる。

オヤ家の心を込めて接待する料理もあるので、是非いらしてくださいと云われて大雪の道を歩く。

着いた時間帯は午後4時50分。

会式を終えた子どもたちはオヤ家で遊んでいた。

遊んでいたのは下の子たち。

オヤを務める男子は庭に積もった雪を箒で掃いていた。

普段からこうして親の手伝いをされているのだろう。

しばらくしたら、ヤド家のおばあさんが夜の膳を始めますから座敷に上がってくださいと云われて靴を脱ぐ。

大人入りした孫はこの日はじめてのご飯を椀によそう。

昼の膳がなかっただけに夜の膳料理は親の心がこもっている。

特に目から毀れるほどに可愛がっているおばあさんにとっては一番大事なことである。

「こうするんよ」、と先に教えていたのか、よそう手付きも慣れているように思えた。

夜の膳の献立は主食のアジゴハン(イロゴハンとも)。

アゲサン、チクワ、ゴボウ、シメジに鶏肉をどっさり入れて炊いたそうだ。

もう一つの椀はコンニャクに豆腐、ほうれん草、人参で作った白和え。

中央に配した椀盛り料理は里芋に三角切りの大根と焼き豆腐を薄味で煮たもの。

その他、コウコの漬物に豆腐のすまし汁の5品である。

黒色の高膳は村のマツリのときも使用されると聞いている。

高膳に乗せられない子どもたちが大好きな料理は畳に置く。

平成21年もそうしていた膳以外の料理は現代版。

ハンバーグにベーコン入りケチャップ味のスパゲティ皿。

唐揚げにチキンナゲット、エビフライなど。プチトマトを乗せたフライ盛りはマヨネーズを混ぜたソースを付けてよばれる。

チャーシュー肉にポテトサラダも盛ったごちそう料理。

ヤド家のご厚意をいただいて、釈迦涅槃図に手を合わせていた子供たちが夜の膳を共にする場面を撮らせてもらった。

しかも、炊きたてのアジゴハンも食べていってくださいと椀に盛ってくださった。

とても美味しくてお代わりを迫られたが、ここは遠慮する。

長時間に亘って取材させてもらったヤド家のN家族にはたいへんお世話になった。

一連の行事を案内してくださったS家に感謝する。

この場を借りて厚く御礼申し上げる次第である。

この日は大雪で米集めは出来なかったが、涅槃の釈迦さん参拝にお堂廻り、オヤ叩きも体験した勝原の子どもたち。

ヤド家がこしらえた美味しい涅槃の料理を舌鼓。

勝原の歴史を紡ぐ子供たちは、村の行事を体験することで継承していくのだろう。

(H29. 2.11 EOS40D撮影)

平成21年の2月21日だった。

勝原の子供涅槃は大きく分けて三つの段階がある。

はじめに米集め。

そして、オヤが接待役を務めるヤド家で昼の膳のよばれ。

昼食を済ましたら薬師寺のお堂廻りを駆け抜けて竹でオヤを叩く試練なども。

再びヤド家でよばれる夜の膳の3部構成行事である。

平成21年は12人の子どもたちによって涅槃行事が行われた。

今年はオヤを入れても3人だけになった。

しかも、前日から降った雪は大雪。

降り積もった雪道を歩いて村全戸を巡る米集めは大人の判断で中止された。

やむを得ないことであるが、午前中にもてなしをしてくださったS家の玄関には、子どもたちに渡す白米はお盆に盛って待っていたが、叶わぬことになった。

勝原の涅槃には昭和56年から記帳してきた『涅槃帳』がある。

内訳の一つに図もある献立がある。

椀は五つ。

大きい皿に盛るコンニャク、豆腐、ほうれん草、人参で作る白和え。

少し薄味で調理する里芋に三角切りの大根に焼き豆腐の煮しめ。

小さい皿に盛る漬物に小切りの豆腐を入れたすまし汁と白ご飯は昼の膳の献立。

なぜか夜の膳の献立は書いていなかったが、但し書きに「昼食後はぜん(※膳)に名前を書き置き夜、そのまま使う」とあった。

また、「ごはん、すまし汁はざしき(※ヤド家の座敷)で子供がよそう。おにぎり(黄な粉にぎり)はこない人の分と2つぐらい寺(※薬師寺)でたべてもらうこと」とあった。

涅槃行事に諸祭具を要する。

祭具はオヤ家(当屋)からオヤ家(当屋)に引き継ぐものもあれば、区長保管もある。

また、供える御供や食事はもとよりオヤ家が食材まで揃えて料理もする。

オヤ叩きをする笹竹は竹林から伐り出す準備もあるから主体はオヤ家である。

『涅槃帳』に書いている諸具を列挙しておく。

一つは薬師堂本堂に掲げる釈迦涅槃図である。

保管責任者は区長である。

薬師寺正面入り口にかけて、その前に黄な粉おにぎりを大重に入れて供える。

その両側に2本のローソクを立てる。

二つ目は、黄な粉おにぎり。

薬師寺で配る分以上に2個作っておく。

配るのは昼食に来られなかった子供だけとし、半紙や新聞紙を用意することとか、どんぶり山盛りの表記もある。

またビニール袋へ入れることも書いてあった。

三つ目が、膳に食器。

これらは薬師寺にあるから区長や公民館長に連絡しておく。

四つ目は、叩く笹竹に半紙。

御幣状態に切っておいた紙片を子どもたちが竹に括り付ける。

五つ目に、呼び使いで、保育所の子どもより呼ぶこと、と書いていた。

他に、区長にお願いする村のマイク放送とか、夜は同じメニューの膳を作り、ご飯だけはかやくご飯(※)とメモ書きもあった。

奈良県内で呼ばれるかやくご飯はイロゴハン、或いはアジゴハンとかばかりである。

郷土の言葉は親や村人が伝えてきた名称。

しょうゆ飯が訛ったショイメシの呼び名もあるが、実はかやくご飯(混ぜご飯の呼び名もある)は大阪である。

昨今は炊き込みご飯とか五目ご飯は一般的。

関東に倣えという具合になった時代。

この『涅槃帳』にメモっていたかやくご飯の記入者は大阪で育った女性が嫁入りした結果ではないだろうか。

そう思うのである。

尤も、この年に取材したオヤ家(当屋)の人はアジゴハン若しくはイロゴハンと呼んでいた。

基本的な涅槃の献立料理は決まっているが、その他にも子どもたちが大好きな見計らい食がある。

昼食の見計らいは、まめたき、サラダ、コロッケ、ハム(焼きブタ)、かまぼこ、さや豆のみそあえ、冷ややっこ、ウインナー、キュウリ、果物だった。

当初に書かれていた別途料理は変化があった。

コロッケは抹消されて唐揚げに。

さや豆のみそあえはハンバーグに。

冷ややっこはエビフライ。

キュウリはモテトサラダに。

いつしか変更したポテトサラダも、まめたきもかまぼこも消えた。

大人の料理はことごとく消えて子どもたちが食べたいという料理になっていた。

夜の膳も変化があった。

当初の料理は昼の膳の残り物にスパゲティ、ナスのでんがく、あじご飯(※)である。

ここでもわかるように『涅槃帳』本来の記帳はかやくご飯でなく、あじご飯なのである。

夜の膳で消えた料理はナスのでんがく。

追加した料理がフルーツポンチである。

こうしてみれば年代は不明であるが、子どもの好きな料理に変っていく様子がよくわかる。

変化は料理だけでなく、合間に出すお菓子にもあった。

午後3時ころに渡していた袋詰めのお菓子は150円程度。

それが300円になっていた。

お菓子は夜の膳を済ませてから帰宅する子どもに持たせていた。

それも同じように一人、ひと袋ずつに詰めた当初のお菓子は300円だった。

物価が上がったのか、それとも子どもたちの要望で増量したのかわからないが、500円になっていた。

お菓子の注文先注記は「上嶌」とある。

「上嶌」は大字勝原にある和菓子製造会社の上島製菓である。

隣村の毛原で行われた節句行事に供えるチマキは上島製菓製であったことを付記しておく。

諸要綱はこれまでだが、『涅槃帳』にあるのは各年に引き継がれてきたオヤ家(当屋)の実施日と家名に参加した子どもの人数である。

この日の午前中にもてなしてくださったS家は昭和58年の2月13日がオヤ家。

参加人数は16人だった。

昭和56年に起こした『涅槃帳』の実施年月日は毎年ではなかった。

昭和56年から平成2年までは毎年であったが、平成3年は空白だった。

主役対象となるオヤ家(当屋)を務める子どもは15歳の中学3年生。

その年は対象年齢の子どもがいなかったということである。

平成6年、10年、11年、14年が空白の年であった。

私がかつて取材した年は平成21年。

平成18年、19年、20年は3年連続の空白の年であった。

先にも伝えたが、今年の子どもたちはオヤを入れても3人だけ。

この年にオヤを卒業する子どもは高校生になって参加資格を失う。

残った2人の子どもはまだ小学生。

次の年も次の次に年も対象者は不在。

その明くる年になってようやく調うが、笹竹でオヤ叩きをする子どもは一人。

オヤに対してたった一人で戦うことになる。

昭和56年から記帳し続けてきた『涅槃帳』。

これまでの時代では考えられなかった状況は否が応でも実現してしまうのが辛い。

午後一番に始めると聞いていた薬師寺に向かう。

平成5年に山添村が発刊した『やまぞえ双書1 年中行事』に勝原の涅槃講を報告している。

「釈迦入寂は陰暦の2月15日。大字勝原の15歳男子をかしら(※頭)を筆頭に、村で生まれた長男たちによって涅槃講の会式を行ってきた。室町時代の前期。勝原氏と称する土豪が支配していた。村の氏寺として薬師寺を建之したころから、涅槃講会式が始まったと推察される」と書いてあった。

明治31年、豊央(とよなか)小学校を開設した以降から、陰暦でなく新暦の2月15日前後の日曜日に移された。

そして、昭和28年より、長男枠を解いて、15歳以下の男子すべてを参加できるようにした、とある。

昭和10年までの薬師寺は本堂だけであったが、その年と昭和37年の2度に亘って改築し、本堂と庫裏が同じ棟になった。

さて、涅槃講会式の子供涅槃である。

先にも書いたようにこの年は大雪になったことによって米集めは中止されたことになったので、『やまぞえ双書1 年中行事』から行事の在り方を以下に書いておく。

涅槃の日は15歳男子が、当屋になる。

その年に15歳男子が一人になる場合もあるが、同い年生まれが複数人ある場合は、最年長男子が年下の子どもたちを接待する親当屋(オヤトウヤ)を務めることになる。

早朝、年下の子どもたちを従えて村の全戸を巡ってお米貰いに出かける。

天竺木綿布で作った米集めの袋を背中に背負って一軒、一軒巡っては、村に人から涅槃に対してお米を寄進してもらう。

「ネハンですけどー」と声をかけた玄関口。

子供たちは、声を揃えて「ネハン キャハン オシャカノスズメ」を囃(はや)す。お家の人が入れやすいように、お米集めの袋の口を拡げてやる。

今ではお米だけでなく、お菓子も貰って、次の家に向かう。

「キャハン」は足を保護して歩きやすくする脚絆布。

「オシャカノスズメ」はお釈迦さん寄進する米を拾うスズメ。

お釈迦さんの修行を見習って、その使いとなった子供たちがお米を集めるという説である。

また、米を食べる雀ではなく、「涅槃の勧め」が訛った「ネハンのスズメ」という説もある。

こうした詞章は県内各地で伝承されている。

大和郡山市椎木町・光堂寺の涅槃会である。

今では子どもの涅槃を見ることもないが、平成3年10月に発刊された『(大和郡山市)椎木の歴史と民俗』によれば、昭和10年頃までは子供の涅槃があったそうだ。

子供たちは「ねはんさんのすすめ ぜになっとかねなっと すっぽりたまれ たまらんいえは はしのいえたてて びっちゅうぐわで かべぬって おんたけさんの ぼんぼのけえで やねふきやー」を三辺繰り返しながら村中を廻ってお供えのお金を集めていたようだ。

椎木の詞章は「ねはんさんのすすめ」である。これを「ねはんのすずめ」と呼んでいたのは奈良市日笠の子供の涅槃だった。

今では廃れたが、奈良市菩提山町にあった子供の涅槃も「ねはんのすずめ」だった。

こうした詞章事例は山添村の桐山でもかつては「ねはんコンジ、コンジ ねはんコンジ、コンジ 米なら一升 小豆なら五合 銭なら五十銭(または豆なら一荷)」であった。

「コンジ」はなんとなく「献じ」のように思える米集めである。

桐山事例ではもらう米の量が明確で、「米なら一升」である。

対して勝原では三合程度の量である。

ただし、初入講する男の子が生まれた家は一升の米を寄進するのが習わしであると『やまぞえ双書』に書いてあった。

また、昭和33年までは玄米であったから、当時は村内の家から臼を借りた子どもたちがウスツキ(臼搗き)をして白米にしていたそうだ。

集めたお米はオヤ家(当屋)に手渡されて、昼の膳、夜の膳に配膳される子どもたちがよばれるご飯になるのだが、この年は、その昼の膳の接待も中断された。

そのようなわけもあって始まった子供涅槃である。

先に薬師堂に来られていたのはオヤ家(当屋)のN夫妻。

下の子どもを接待する15歳男子の両親は本堂に大きな釈迦涅槃図(※縦1m76cm×横1m67cm)を掲げていた。

平成21年に訪れた際に拝見した釈迦涅槃の納め箱。

黒ずんだ箱は相当古いと察してじっくり拝見したことを覚えている。

このとき一緒に見てもらっていたのがSさんだった。

釈迦涅槃図は1670年以前とされていたが、箱の蓋にあった墨書年号は、なんとなく寛政年(1790年代)のように思えた。

もう一度拝見してみたい。

そう思っていたが、涅槃図そのものに年号を墨書していたことがわかった。

上部右側が「勝原村持(※現物は手へんでなく木へん)物」で、上部左側に「寛文拾庚戌(1670)ニ□□」とあった。

『やまぞえ双書』によれば、納めていた涅槃図箱の墨書年号は「寛政九(1797)丁巳年二月九日」。

涅槃図と箱の年代が異なっているのは、江戸時代に涅槃図をよそから購入したとある・・・。うん?。

で、あれば、箱より古い涅槃図を買ったことになるのだが。

年代は箱より古い・・・。

なんで・・。

そして、オヤ家の父親が作業しだした、幣で作った護符の括り付けである。

このころも雪は舞っていた。

吹雪とまではいかなが、冷たい外気に作業をしていた。

本来は子どもたちがする作業であるが、この年はオヤ家がしていた。

涅槃の祭具が揃ったところで会式が始まった。

本来であれば、護符括りした竹を担いでオヤ家を出発する。

薬師寺までの道中においても「ネハン キャハン オシャカノスズメ」を囃すのであるが、オヤ家で昼食も摂っていないので、これもまた省略された。

本堂に登った子どもたちの前には重箱に盛った黄な粉を塗したおにぎりがある。

大きなおにぎりは一つずつナイロン袋に詰めて御釈迦さんに供えていた。

燭台に立てたローソクに火を点けて一同は揃って参拝する。

きちんと正座して手を合わせて拝んでいた。

今年の会式はこうして始まった。

記念写真を撮った子どもたちは一斉に本堂を飛び出した。

下の子どもは護符を括り付けた笹竹を担いで走り出した。

スタートラインについたわけでもなく、運動会のようなバンという鉄砲の音もなく、突然のごとく走り出した。

今年は下の子どもが二人。

年齢差は1歳か2歳ぐらいの差。

走る勢いが違うから離されてしまう。

走る場所は薬師堂廻り。

反時計回りに駆け抜けていく。

その様子を見守るオヤの男子は本堂にあがる階段に座っていた。

参加できるのは男子だけ。

女の子は見ることしかできない行事である。

雪が積もった寒い日であっても、村の行事を一目見ておこうとやってくる人もいる。

平成21年は参加者が12人もいた。

親家族は高齢者とともに見に来ていたことを思い出す。

堂廻りの儀式は静の姿で見守るオヤと駆け回る動の姿の子どもたちで描かれる。

下の子どもは2人。

足が早い男の子に下の子どもは離されるばかり。

一周早く追いついてしまった。

一周遅れであっても13周も廻らなければならない堂廻り。

オヤの男子は数えていたのだろうか。

「疲れたわ」という年少さんの声の余韻もそのままに、オヤ叩きが始まった。

二人の前に登場するオヤ。

立つ位置は特に決まっていない。

笹竹を手にする子どもたちはオヤを遠巻きに。

人数が多ければ、取り囲んでしまうような状況になるが、1対2ではモロの戦い。

バシバシとしばくように叩く長い笹竹を振り下ろす。

叩くつもりがしかりと掴まれた。

その一瞬、翻ったオヤは笹竹をがっつり握って離さない。

掴んだ竹は両手で握って足で踏んだ。

踏んで両手をぐっと引き上げたら折れた。

オヤの勝ちである。

一方、年少の子どもはただただ見ているばかりで戦いどころではない。

戦意喪失したのか、オヤの成すがまま。

この子の持つ竹は叩きもできないうちに勝負がついた。

時間にして1分もかかっていないオヤ叩きの儀式はこうして終えた。

『やまぞえ双書』の記述では、「ネハン キャハン オシャカノスズメ」の声を張り上げて、オヤを叩くとあったが、台詞どころではなかった。

すべての竹を折って儀式を終えるオヤ叩きは、子どもから大人への通過儀礼だとされる。

竹を折る行為は子どもに戻らないという覚悟を表しているのだろう。

オヤは15歳の中学3年生。

昔は元服の年であることから、大人社会に出る試練でもあるようだ。

オヤ叩きを終えた子どもたちは、もう一度本堂にあがってお釈迦さんに手を合わせる。

オヤの父親も一緒になって手を合わせていた。

堂内に掛けていた時計は午後1時45分。

儀式を始まる前に拝礼していた時間帯は午後1時31分。

短時間で終えたのがよくわかる。

一連の儀式を終えた子どもたちは、この日の涅槃会に参加できなかった子たちに食べてもらうために、本堂下に建つ民家まで下っていった。

その間のオヤの親は供えた黄な粉おにぎりを下げて、集まっていた人たちに配っていた。

丸盆に盛った黄な粉おにぎりを少し崩して箸で摘まむ。

摘まんだおにぎりは、参拝者が拡げた手のひらに落とす。

箸(はし)は使わずに手で受けのテゴク(手御供)でいただく。

黄な粉の味は涅槃の味だというお釈迦さんのおすそ分け。

これら一連の行為もまた、涅槃行事の一つであった。

涅槃講会式を終えた子どもたちはオヤの家に集まる。

オヤ家の心を込めて接待する料理もあるので、是非いらしてくださいと云われて大雪の道を歩く。

着いた時間帯は午後4時50分。

会式を終えた子どもたちはオヤ家で遊んでいた。

遊んでいたのは下の子たち。

オヤを務める男子は庭に積もった雪を箒で掃いていた。

普段からこうして親の手伝いをされているのだろう。

しばらくしたら、ヤド家のおばあさんが夜の膳を始めますから座敷に上がってくださいと云われて靴を脱ぐ。

大人入りした孫はこの日はじめてのご飯を椀によそう。

昼の膳がなかっただけに夜の膳料理は親の心がこもっている。

特に目から毀れるほどに可愛がっているおばあさんにとっては一番大事なことである。

「こうするんよ」、と先に教えていたのか、よそう手付きも慣れているように思えた。

夜の膳の献立は主食のアジゴハン(イロゴハンとも)。

アゲサン、チクワ、ゴボウ、シメジに鶏肉をどっさり入れて炊いたそうだ。

もう一つの椀はコンニャクに豆腐、ほうれん草、人参で作った白和え。

中央に配した椀盛り料理は里芋に三角切りの大根と焼き豆腐を薄味で煮たもの。

その他、コウコの漬物に豆腐のすまし汁の5品である。

黒色の高膳は村のマツリのときも使用されると聞いている。

高膳に乗せられない子どもたちが大好きな料理は畳に置く。

平成21年もそうしていた膳以外の料理は現代版。

ハンバーグにベーコン入りケチャップ味のスパゲティ皿。

唐揚げにチキンナゲット、エビフライなど。プチトマトを乗せたフライ盛りはマヨネーズを混ぜたソースを付けてよばれる。

チャーシュー肉にポテトサラダも盛ったごちそう料理。

ヤド家のご厚意をいただいて、釈迦涅槃図に手を合わせていた子供たちが夜の膳を共にする場面を撮らせてもらった。

しかも、炊きたてのアジゴハンも食べていってくださいと椀に盛ってくださった。

とても美味しくてお代わりを迫られたが、ここは遠慮する。

長時間に亘って取材させてもらったヤド家のN家族にはたいへんお世話になった。

一連の行事を案内してくださったS家に感謝する。

この場を借りて厚く御礼申し上げる次第である。

この日は大雪で米集めは出来なかったが、涅槃の釈迦さん参拝にお堂廻り、オヤ叩きも体験した勝原の子どもたち。

ヤド家がこしらえた美味しい涅槃の料理を舌鼓。

勝原の歴史を紡ぐ子供たちは、村の行事を体験することで継承していくのだろう。

(H29. 2.11 EOS40D撮影)