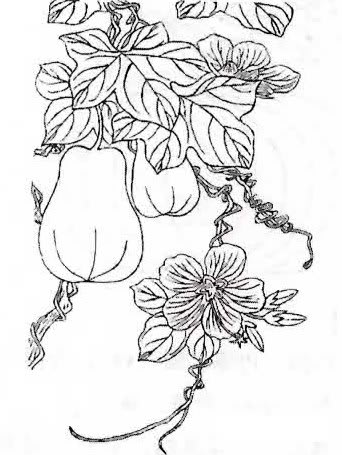

写真は『植物名実図考』瓦瓜より。植物図鑑のハヤトウリそのものである。

h参考:薬用植物一覧よりhttps://www.weblio.jp/content/%E3%83%8F%E3%83%A4%E3%83%88%E3%82%A6%E3%83%AA

【仏手瓜と瓦瓜】

中国では、ハヤトウリはおもに仏手瓜といいます。仏像によく見られる両手を合わせて祈る形をしているからだそうです。ウィキペディアでは1915年に中国に輸入されたとあります(ウィキペディアより)。インターネットで検索すると、そられらの図鑑的な情報は何かの文章をコピーしているようでほぼ「1915年」と書かれています。

ウィキペディアの情報の元となった「1915年」の根拠となる文献を探したのですが、今のところ私には見つけられませんでした。インターネットから離れ、中国書籍に当たると、なぜか日本の輸入時期については「1917年にアメリカから」と明確に記されている一方で中国には年ではなく、約19世紀、と書かれているだけでした。

この19世紀とぼんやりと書かれている根拠はなんだろうと調べると、河北農業大学植物保護学院の楊東向技術師の論文に突き当たりました。ハヤトウリが『植物名実図考』に掲載されている、というのです。『植物名実図考』は清末の1789年に草稿ができあがり、諸事情で1817年に中国で出版された植物図鑑です。当時の中国にしては珍しく絵師を雇って実際の植物を観察させて描かせた、当時のドイツや日本でもたいへん評価の高かった科学的態度に基づいた書籍です。

この本を作った呉其濬は中国各地に赴任していた官僚だったのですが、雲南に長くいたことから、雲南の珍しい植物が多数掲載されているので私も持っていました。

これに掲載されていれば、1915年どころか、中国の書物に書かれているように19世紀には中国に存在していたことになります。そこでページをめくると、「仏手瓜」としては出てきませんが、「瓦瓜」の項目に、葉っぱの形と言い、花といい、もちろん実も、ハヤトウリそっくりの絵が描かれていました。

そこには

「瓦瓜、産広東。類南瓜・・・」

とあり、広東が産地となっています。広東は外国船が多く行き来していたので、外国の作物が入ってくる時期が早かった地です。

とくに乾隆22年(1757年)以降は西洋人の貿易の窓口は広東のみに限定されたため、産地が広東、というのは西洋わたりの植物の可能性が高いのです。ちなみに日本との交易は寧波の商人が中心でした。

続く文言の「日久肉干。外売如瓦缶。」つまり、収穫した実を干すと、外皮が瓦の缶のようになる、つまりこちこちに固くなる、という意味は、他の瓜にも当てはまりそうなのですが、矛盾はしないでしょう。

(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます