すっかり忘却していたのだが、こどもの頃の愛読書はドリトル先生シリーズだった。いつか自分もドリトル先生のように動物と会話ができる、と恥ずかしくて誰にも言えなかったのだが、かなりのお年頃になるまでひそかに信じ込んでいた。ところが、”白衣を着た詩人”と絶賛されているこの方も少年時代はドリトル先生に夢中になり、憧れて、理想の生物学者がドリトル先生だったとは!

すっかり忘却していたのだが、こどもの頃の愛読書はドリトル先生シリーズだった。いつか自分もドリトル先生のように動物と会話ができる、と恥ずかしくて誰にも言えなかったのだが、かなりのお年頃になるまでひそかに信じ込んでいた。ところが、”白衣を着た詩人”と絶賛されているこの方も少年時代はドリトル先生に夢中になり、憧れて、理想の生物学者がドリトル先生だったとは!そんな福岡ハカセが週刊誌「AERA」に「ドリトル先生の憂鬱」という診療所を開設して、読者の身近で素朴な疑問やたわいないお悩みを”診断”して回答していたのが一冊にまとめられたのが本書である。

「片付けられない女はダメですか?」・・・NGですね。。。

「明かりをLEDにしました。エコだけれど、少し寂しく感ずるのは気のせいでしょうか?」・・・気のせいです。。。

「パンダは本当は竹より肉や魚が好きなのではありませんか?」・・・大熊猫に聞いてください。。。

私だったらこう答えたいところだが、福岡ハカセは意表をつく切り口で自由にかろやかに語る。たとえば花粉症対策の質問の回答が、いきなり彫刻家のイサム・ノグチの代表的作品が、空間、何もない穴という意味をもつ「ヴォイド」(void)という話題からはじまるのだ。そもそも花粉症は花粉を外敵襲来とみた免疫系の反応であり、免疫系は自己と他者をどのように区別をしているのか、、、といういつのまにか楽しい生物科学のワールドへひきこまれていく。実は私たちの体には、胎児の頃から免疫細胞をせっせとつくっていたのだった。免疫系にとって自己とは、うがたれた空間、すなわちヴォイドである。私たちは、自分の中にどんなに自己を探してもそれは空疎なもの。周囲の存在が自己を既定している。ここでプロローグのイサム・ノグチの彫刻作品に鮮やかにつながっていく。なんと、たかだか(花粉症の方にはごめんなさい)花粉症対策のお話が哲学になっているではないか。

私が一番気に入ったのは「わが子はピーマンが嫌い。大人になれば好き嫌いがなくなりますか」というコラムだ。

ここでは私も大好きなカズオ・イシグロさんの作品「わたしを離さないで」を紹介している。福岡ハカセによるとイシグロさんのテーマのひとつは「大人になること」だという。少しずつ、有限性に気がつき、夢や体力、想像力も失われていくなか、奪われないものは私自身の記憶。ハカセはイシグロさんから、ガーシュインの”They Can't Take That Away From Me”という曲を教わったそうだ。美しい記憶は大切に保存し、苦いピーマンのような記憶は折り合いをつけたり和解していく。私もピーマンや三つ葉などはちょっと苦手だった。ところが、今では苦味がスパイスのように美味だと感じるになり、過去の経験と折り合いをつけているのか、と考えた。寂しいが、こうして夢とひきかえに現実的なおとなになっていく。

・・・なんちって感傷にひたっていたら、これには最後にオチがあり、ピーマンはポリフェノールという化学物質によって苦味があるのだが、品質改良?によって苦味が減っているそうだ。記憶も変容しちゃったりするのね。

生物系の研究者にとっては当たり前のウサギやウニ、線虫を使った実験も、本書の解説でよくわかる。今までなかったのではないか、まったり系のサイエンス本は、秋の旅行の友にいかがだろうか。

■アーカイヴ

・「動的平衡」福岡伸一

・「ノーベル賞よりも億万長者」

・「ヒューマン ボディ ショップ」A・キンブレル著

・「ルリボシカミキリの青」福岡伸一著

・「ダークレディとよばれて」ブレンダ・マックス著

・「フェルメール 光の王国」

■カズオ・イシグロさんのこんなアーカイブも

・「日の名残り」

・「わたしたちが孤児だったころ」

・「わたしを離さないで」

・「夜想曲集」

・映画「わたしを離さないで」

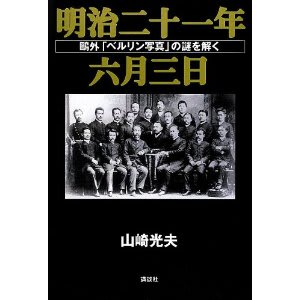

「石炭をば早(は)や積み果てつ。中等室の卓(つくゑ)のほとりはいと静にて、熾熱燈(しねつとう)の光の晴れがましきも徒(いたづら)なり。今宵は夜毎にこゝに集ひ来る骨牌(カルタ)仲間も「ホテル」に宿りて、舟に残れるは余一人(ひとり)のみなれば。」

「石炭をば早(は)や積み果てつ。中等室の卓(つくゑ)のほとりはいと静にて、熾熱燈(しねつとう)の光の晴れがましきも徒(いたづら)なり。今宵は夜毎にこゝに集ひ来る骨牌(カルタ)仲間も「ホテル」に宿りて、舟に残れるは余一人(ひとり)のみなれば。」 先日、フランス国営テレビ「フランス2」が放送した情報バラエティー番組で、サッカーのフランス代表と対戦した日本代表のGKの選手に腕が4本ある合成写真を映し、司会者が「フクシマの影響ではないか」とやゆする発言をして、スタジオから拍手と笑いが起こったそうだ。こんな失礼な発言は、日本人に負けたくやしさだけでなく、多少の人種差別も根底にあるように思われる。しかし、サッカーとは、本来は階級や国籍に対する差別意識をなくし、公平に敬意を払う”フェアプレイ”の精神があるスポーツだったはずではないだろうか。サッカーという球技の精神の原点にたちかえり、このスポーツの素晴らしさを思い起こさせてくれるのがこの映画だった。

先日、フランス国営テレビ「フランス2」が放送した情報バラエティー番組で、サッカーのフランス代表と対戦した日本代表のGKの選手に腕が4本ある合成写真を映し、司会者が「フクシマの影響ではないか」とやゆする発言をして、スタジオから拍手と笑いが起こったそうだ。こんな失礼な発言は、日本人に負けたくやしさだけでなく、多少の人種差別も根底にあるように思われる。しかし、サッカーとは、本来は階級や国籍に対する差別意識をなくし、公平に敬意を払う”フェアプレイ”の精神があるスポーツだったはずではないだろうか。サッカーという球技の精神の原点にたちかえり、このスポーツの素晴らしさを思い起こさせてくれるのがこの映画だった。 「ハイヒールをはかない女性には、クラシックはわからない。ファスト・ファッションで満足している女性には、クラシックはわからない。」

「ハイヒールをはかない女性には、クラシックはわからない。ファスト・ファッションで満足している女性には、クラシックはわからない。」 晩年の黒澤明監督は、小津安二郎のような映画を撮りたいと語っていたそうだ。にわかには信じがたいが、こんな映画を観るとそれもあながち伝説ではないような気もしてくる。

晩年の黒澤明監督は、小津安二郎のような映画を撮りたいと語っていたそうだ。にわかには信じがたいが、こんな映画を観るとそれもあながち伝説ではないような気もしてくる。 こどもたちの間で流行しているのが、おでこをついておならをすること。ところが、この芸当がうまくできずに、つい、ちびってしまうこどもあり。

こどもたちの間で流行しているのが、おでこをついておならをすること。ところが、この芸当がうまくできずに、つい、ちびってしまうこどもあり。 バレエを習っている少女はすぐわかる。電車の中でみかける髪をアップにきっちりとアップにしている少女たちは、日本人にしては顔が小さく手脚がスラリと長い。そして何よりを姿勢がよくて、歩く姿は小さなバレエリーナ。最近は、いかにもバレエのレッスンに向かう娘とつきそいの意外と地味めな母のセットをみかけることがある。第40回ローザンヌ国際バレエコンクールで菅井円加さんが第一位に輝いた一連の報道から、日本全国津々浦々にはバレエ教室が5000もあり、習うバレエ人口が40万人とあり、その層の厚さと裾の広さに驚いたのは私だけではないだろう。米国では、こどもをひとりだけ授かるなら裕福な層は女の子を望む人が多い。ピンクのドレスを着せたバースディ・パーティ、そしてバレエを習わせることに夢を感じるそうだ。日本のこどもたちのピアノのお稽古のように、なじみのあるバレエ教室なのだろう。

バレエを習っている少女はすぐわかる。電車の中でみかける髪をアップにきっちりとアップにしている少女たちは、日本人にしては顔が小さく手脚がスラリと長い。そして何よりを姿勢がよくて、歩く姿は小さなバレエリーナ。最近は、いかにもバレエのレッスンに向かう娘とつきそいの意外と地味めな母のセットをみかけることがある。第40回ローザンヌ国際バレエコンクールで菅井円加さんが第一位に輝いた一連の報道から、日本全国津々浦々にはバレエ教室が5000もあり、習うバレエ人口が40万人とあり、その層の厚さと裾の広さに驚いたのは私だけではないだろう。米国では、こどもをひとりだけ授かるなら裕福な層は女の子を望む人が多い。ピンクのドレスを着せたバースディ・パーティ、そしてバレエを習わせることに夢を感じるそうだ。日本のこどもたちのピアノのお稽古のように、なじみのあるバレエ教室なのだろう。 映画は、振付家と活躍をはじめたピエールの作品を紹介していく。シャルル・アズナヴールの「パリの子供」や「夜は魔法使い」。特に、ジュリエット・グレコの歌を背景に創作した「声」というバレエは、今観ても斬新でテーマー性もある。彼女の特異な”声”からこんなダンスの発想をするピエールの才能は、妻となったギレーヌのダンスにも次々と生かされていく。彼らの踊りからコンテンポラリーのおもしろさにめざめはじめた私だったのだが、予想外にも、その昔、マリインスキー劇場で、ヴァーツラフ・二ジンスキーと踊ったエカテリーナ・エゴロワから「古典バレエを保存すると誓って」といわれて、モダンなバレエを封印して古典バレエを復元することをはじめる。

映画は、振付家と活躍をはじめたピエールの作品を紹介していく。シャルル・アズナヴールの「パリの子供」や「夜は魔法使い」。特に、ジュリエット・グレコの歌を背景に創作した「声」というバレエは、今観ても斬新でテーマー性もある。彼女の特異な”声”からこんなダンスの発想をするピエールの才能は、妻となったギレーヌのダンスにも次々と生かされていく。彼らの踊りからコンテンポラリーのおもしろさにめざめはじめた私だったのだが、予想外にも、その昔、マリインスキー劇場で、ヴァーツラフ・二ジンスキーと踊ったエカテリーナ・エゴロワから「古典バレエを保存すると誓って」といわれて、モダンなバレエを封印して古典バレエを復元することをはじめる。 先日の中国で吹き荒れた反日デモの映像を観ていると、これは政治的なデモというよりも単なる若者の暴動ではないかと思えてくる。実際、暴れまくった彼らは*注)「第2代農民工」とよばれる都市戸籍のない出稼ぎ労働者の第二世代の若者が、欲求不満の捌け口に抗日をもちだした側面がある。この事件の背景は、意外でもなく本書の内容にも結びついている。

先日の中国で吹き荒れた反日デモの映像を観ていると、これは政治的なデモというよりも単なる若者の暴動ではないかと思えてくる。実際、暴れまくった彼らは*注)「第2代農民工」とよばれる都市戸籍のない出稼ぎ労働者の第二世代の若者が、欲求不満の捌け口に抗日をもちだした側面がある。この事件の背景は、意外でもなく本書の内容にも結びついている。 梅ちゃん先生の旦那様は、幼なじみのノブ。彼の職業は蒲田にある安岡製作所の経営者、というよりも父親がはじめた零細工場の跡をついだ工員だ。モノづくりにこだわりをもち、一生懸命よい製品をつくっていくうちに評価され、世界一速い新幹線の部品づくりをまかされることになった。昭和39年の今日この日に東海道新幹線が開業した。戦火をくぐりぬけて町工場で汗水たらして作業着を汚して働くノブが現代に生まれていたら、同じ安岡製作所で今度はロケットエンジンを開発しているかもしれない。

梅ちゃん先生の旦那様は、幼なじみのノブ。彼の職業は蒲田にある安岡製作所の経営者、というよりも父親がはじめた零細工場の跡をついだ工員だ。モノづくりにこだわりをもち、一生懸命よい製品をつくっていくうちに評価され、世界一速い新幹線の部品づくりをまかされることになった。昭和39年の今日この日に東海道新幹線が開業した。戦火をくぐりぬけて町工場で汗水たらして作業着を汚して働くノブが現代に生まれていたら、同じ安岡製作所で今度はロケットエンジンを開発しているかもしれない。