人類学の目的のひとつは、社会組織の基本的な原理を発見すること。

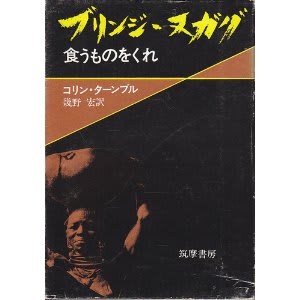

人類学の目的のひとつは、社会組織の基本的な原理を発見すること。それには、研究対象となる社会ができるだけ小規模で、孤立していることが望ましいそうだ。現代では、そのような研究対象になりそうな社会は存在しないだろう。しかし、1960年代なかば、東アフリカのウガンダ北東部にイク族(別名:テウソ族)という2000人ほどの小部族が暮らしていた。英国出身の人類学者であるコリン・M・ターンブルは、当時、アメリカを専門分野とする人類学者にも殆ど知られていなかった彼らと2年ほどともに暮らし、生活を記録した。

コリン氏は、イク族と出会う前に、ピグミー族を研究しており、慈悲、寛大さ、情愛、正直、思いやりなどが生き抜くために必要な社会を形成していることを体験した。未開の地であればこそ素朴で善良な人々、今度もそのような想像をしていた著者を迎えたのは、様々な”衝撃”だった。

イク族においては、社会の最小単位である「家族」すら消滅し、そもそも生物学的な意味の夫婦ですらその形態が不要となっていた。イク族がそこに至るまでの経緯がわかりにくいのだが、きっかけは1962年のウガンダ独立の年、彼らの狩や植物などの食料の供給源であったキデポ渓谷が国立公園に指定され、狩猟と採集が禁止されたことにはじまる。イク族は、不慣れな農耕生活に移行せざるをえなくなったが、旱魃にもみまわれ農耕の知識も経験も浅く、深刻な飢餓状態に陥った。著者がイク族と暮らしたのは、幻想的で美しい慣習も失われ、老いた弱者を笑い、食べ物を奪い、こどもは3歳で家から閉め出され、運がよければ生き延びるという生活を余儀なくされていった65年頃のことだった。

美しさがなければ醜さもない、そもそも愛というものがなければ憎しみも生まれようもなく、イク族においては人々は単に存在しているだけで、かっては生き生きとしていたひとつの世界は無感動な世界に変容していった。そして、悲しいことに、その後、作物が潤っても、たとえ満腹になっても、他人に食べ物を譲ることすら忘れて、吐くまで食べ物を口に押し込む彼らの姿だった。

本書は、まるで近未来のSF小説を読んでいるようなドキュメンタリーである。

屋根を虫が這いずり回り、排泄物の始末もしない不潔きまわりのない暮らしをおくるイク族。汚れた毛皮や布を肩からさげているのに、全裸で歩き回る彼らを想像すると、当初は滑稽すら感じた。もう50年前の昔の話だし、教育も受ける機会もない、未開の土地に自分とは遠い世界の民族のこと。そんな風に考えたくなる。けれども、読み進めるうちに”衝撃”が異次元のこととも思えなくなる。もし、あくまでも自分たちの生活とは無縁の民族のことと切り捨てられる人は、筆者によるときれいに印刷されたページを満ち足りたお腹の上で楽しめる人だからということになるが、まさにその通り。

イク族は特別に不幸な民族なのだろうか。

タイトルの「ブリンジ・ヌガグ」は、「食うものをくれ」という意味である。まるで挨拶のように、この言葉からはじまる。喰う物を、”money”に変えるとイク族とあまり変わらない人がいるようにも思える。ようやく食べ物にありついた年寄りから、すんでのところで奪い取って嘲笑する社会、それは自分たちに待っている社会、もうはじまりつつある世界かもしれない。

そんなイク族にも、かって思いやりのある生活を記憶している人々もいる。又、他人への優しさを持っている青年もいた。彼らは、その優しさゆえに命の炎が静かに消えていった。

本書を読むきっかけとなったのは、「科学者の本棚」で、人類学者の篠田謙一さんが人生の一冊に「ブリンジ・ヌガグ」をあげていたことからはじまる。篠田さんの文章には、深い感銘を受け、最も読みたくなった本がこの「ブリンジ・ヌガグ」だった。篠田さんが大学生の時に、この本を読みながら何度も途中でやめた理由もわかるが、一方で、私は著者の洞察力やアフリカの自然の美しさの描写とあわせて、ひとりの人類学者の体験物語としてのおもしろさも感じた。余談だが、国立科学博物館に研究者の方たちのこだわりのミニコーナーがあり、篠田さん企画の展示品もある。私は、縄文時代のある少女の骨格の標本を展示する”こだわり”が、気に入っていたのだが、本書を通じてその”こだわり”に敬意を表したいと思った。原題は"the Mountain People"。

国内でその敷居の高さだでなく、内容の信頼度もトップレベルの出版社、岩波書店から「科学」という雑誌が出版されている。毎月の刊行で、金額は本体1333円プラス消費税。あっという間に消えていく雑誌も多い中、本書は1931年に物理学者の石原純と寺田寅彦によって創刊されて以来、科学の進展を80年以上も見つめてきた。その「科学」が、科学者たちや科学にかかわりの深い方たちに、自分の人生において最も心に残る本、研究への道を進むきっかけになった本、あるいは後輩たちに伝えたい本・・・、「心にのこる本」として連載されていたものをまとめたのが、本書である。

国内でその敷居の高さだでなく、内容の信頼度もトップレベルの出版社、岩波書店から「科学」という雑誌が出版されている。毎月の刊行で、金額は本体1333円プラス消費税。あっという間に消えていく雑誌も多い中、本書は1931年に物理学者の石原純と寺田寅彦によって創刊されて以来、科学の進展を80年以上も見つめてきた。その「科学」が、科学者たちや科学にかかわりの深い方たちに、自分の人生において最も心に残る本、研究への道を進むきっかけになった本、あるいは後輩たちに伝えたい本・・・、「心にのこる本」として連載されていたものをまとめたのが、本書である。