・子宮頸がんワクチンに関する知識(朝日新聞2022.7.6より)

答える人 池田さやかさん さやかウィメンズヘルスクリニック広尾院長(産婦人科)

Q 子宮頸がんとは。

A 子宮の入り口のがんで、年間約1万1千人の女性が発症し、約2900人の女性が亡くなっています。治療で子宮を摘出する人もいます。子宮頸(けい)がんの患者は増え、若年化しています。

Q ワクチンの目的は。

A 子宮頸がんのほとんどは、性交渉によるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因です。90%の人はウイルスが自然に排除されます。ごく一部の人で持続感染し、数年以上かけて子宮頸がんになります。HPVの感染を防ぐのがワクチンです。

Q 効果と安全性は。

A 海外の研究で、16歳までに接種した人は、接種していない人よりがんの発生率が88%低かったと報告されています。初めての性交渉前の接種が望ましいですが、性交渉の経験があっても、感染していない型のウイルスの予防効果はあります。注射部位の一時的な痛みや腫れなどが生じることはあります。接種後に約30分安静にし、失神などの迷走神経反射を防ぎます。

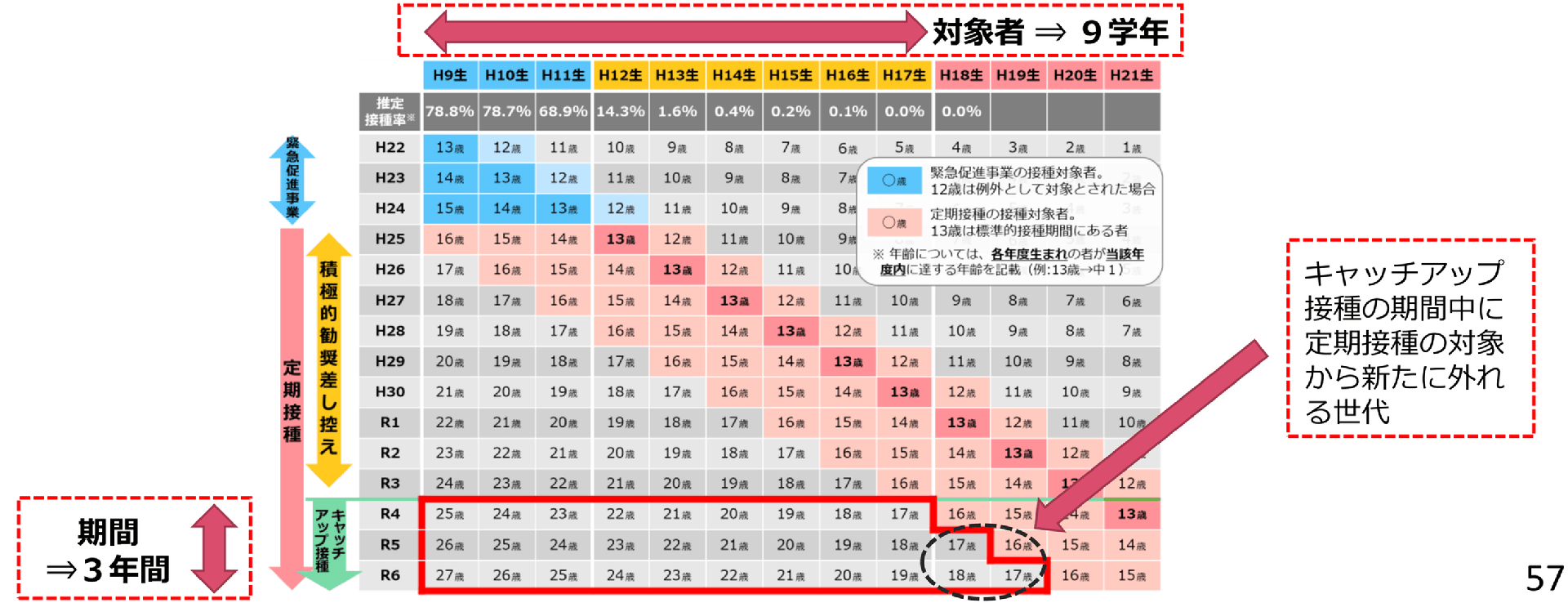

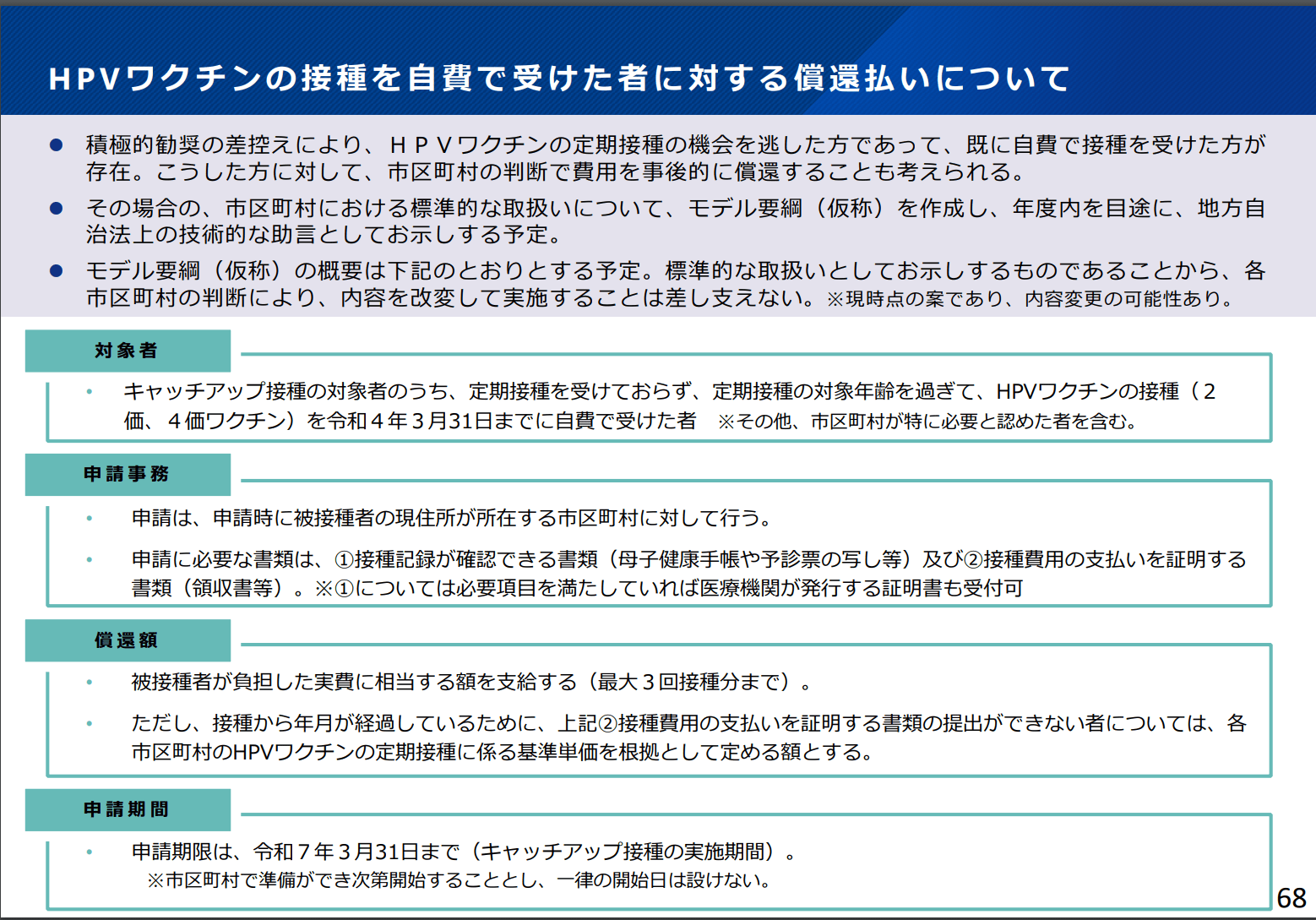

Q キャッチアップ接種の対象は。

A 積極的勧奨がなかった間に定期接種の対象だった1997年4月2日~2006年4月1日生まれで、計3回接種していない女性です。今年4月から3年間、公費接種の対象です。20歳ごろの初回接種まではある程度有効性が保たれ、それ以上の年齢でも一定の有効性があります。

Q 注意点は。

A 原則、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは同時接種できません。2週間の間隔をあけてください。9種類のHPVの型を防ぐワクチンは、まだ定期接種の対象ではなく、自費となります。

議事次第 第7回成育医療等協議会[PDF形式:74KB]

議事次第 第7回成育医療等協議会[PDF形式:74KB]