親権のありかたが、議論されています。

注目していきます。

******法務省HP***********

https://www.moj.go.jp/content/001401957.pdf

******朝日新聞2023.8.30*******

https://digital.asahi.com/articles/DA3S15728797.html

男性の育休。

中央区内の企業がさらに取りやすくする仕組みづくり、支援を中央区も拡大していけますように。

男女共同参画行動計画https://www.city.chuo.lg.jp/bouquet21/jigyou/kodokeikaku2023.htmlも改定したところであり、重要施策です。

******朝日新聞 社説2023.8.19******

こども家庭庁の審議状況。

各部会をそれぞれ、フォローして参ります。

取り入れるべきところは、早々に区政に活かして行きましょう。

********こども家庭庁********

https://www.cfa.go.jp/councils/meetings/

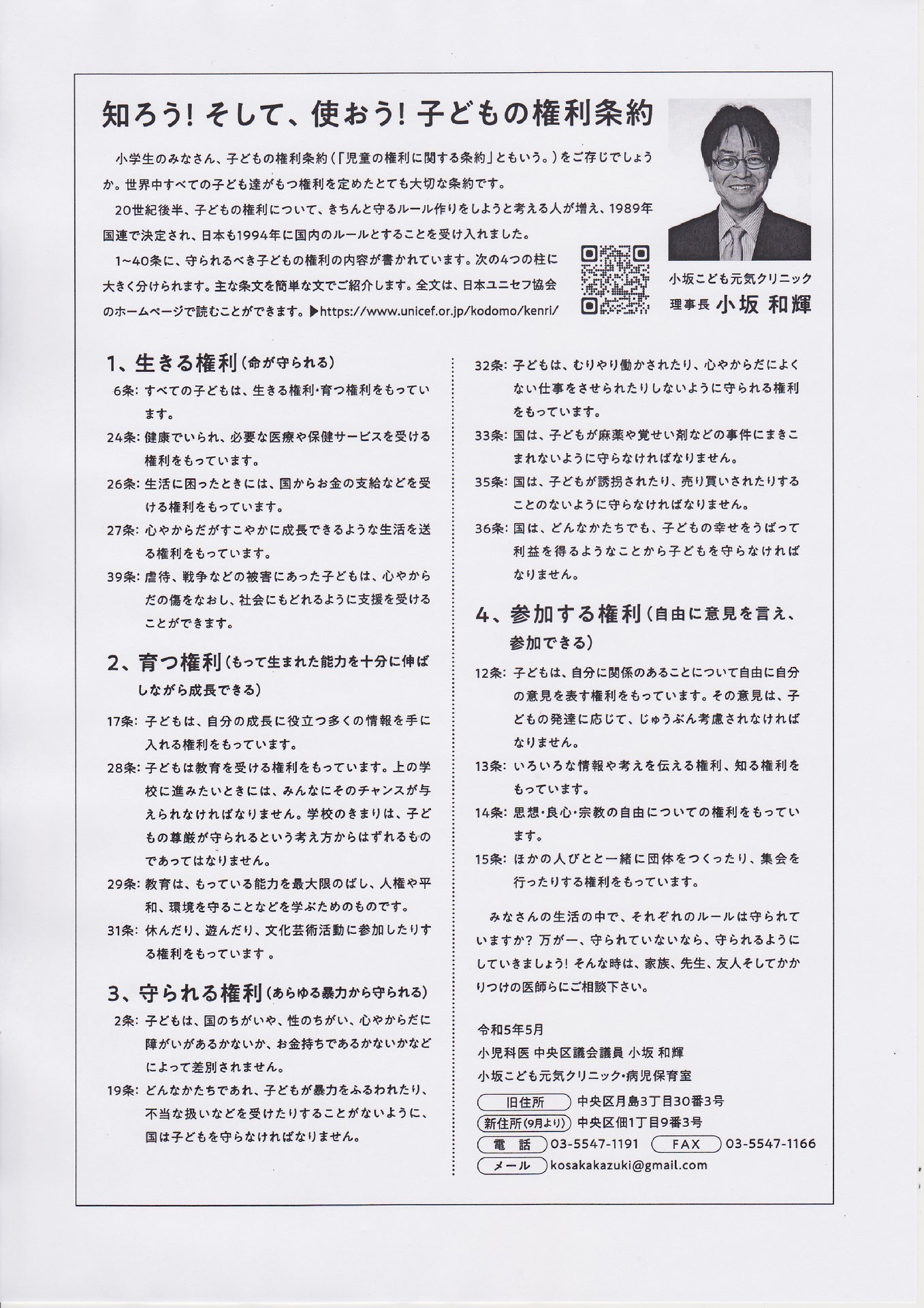

子どもの権利条約では、とても大切なことが定められています。

1989年国連で定められ、1994年日本のルールとすることとして受け入れました。

その解説では、ユニセフのページ(https://www.unicef.or.jp/

子どもの権利条約の内容を私も、簡単にまとめてみました。

子ども達を守るルールとして、子ども達含め誰もが知って、使っていってほしいです。

中央区でも、保育園の待機児が解消し、幼稚園では、空きが生じています。

その一方で、近隣の文京区では、「誰でも保育園通園制度」に非常に大きな需要が生じています。

この背景を分析し、ニーズの解消に当たる必要があります。

中央区の子どもの居場所・保育園・幼稚園の施策の方向性を考える上でも重要です。

*******朝日新聞2023.6.3********

保育園での虐待が、最近、新聞紙上で多いような気がします。

中央区ではありえない話と信じていますが、人材不足での多忙のこともあり、注視して参ります。

*****朝日新聞2023.5.24*****

子育てのコツが述べられています。

ツイッターでみつけましたので、こちらでも共有します。

****精神科医 樺沢紫苑氏SNSより**********

1 今を生きる!

2 まいたの!(毎日を楽しもう)

3 やれることを、やれる範囲でやっていこう!

4 それでいいい

5 まあ、いいか

6 ボチボチでいい

7 テキトーでいい

8 睡眠、運動、朝散歩!

9 失敗なんかない。全て経験

10 とりあえず、やってみる

小児科医であり、子どもの声の代弁者のひとりとして、今までも活動をしてきたつもりです。

不登校、いじめ、学校のクラスの騒がしさ、それらの問題を診察室の中で聴いてもそれらは、診察室の中だけでは解決ができず、10年以上前から完全無所属の中央区議会議員としてもその改善を議会からも働きかけを行って来ました。子どもの声をダイレクトに議会にも反映してきたと思っています。

この度、「日本子ども虐待防止学会」のシンポジウムで、本会の存在を知り、自分なりのアドボカシーの考え方を他者と一緒に考えることができる場に参加できることを、たいへんうれしく思っています。

是非、本会に属しながら、思いを同じくする皆様と、アドボカシーを一般的なものとして、子ども達の意見が、普通に出せ、そして尊重される国となるようにしていければと考えます。

私自身はそのためにも、小児科医の間でもアドボカシーを考えている方々が多くおられ、その小児科医ともさらなる連携を深めることができればと考えています。

本会には、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教師、児童養護施設関連の方々も多くおられ、なかなか、日頃、意見交換をしたくとも連携の取れる場がないため、現場の状況なども教えていただき、意見交換ができることもまた楽しみにいたしております。

*******公約11********

2023年5月5日こどもの日に、各紙は、こどもを考えどのようなメッセージを発信しているか。

こども基本法が施行した大事な年度であり、各紙の論の展開に期待をして見てみました。

朝日新聞:えっ、子どもとまったく関係なし。やや残念。その社説、大事なのはわかるけれど、5/5でなくてもよかったのでは?

毎日新聞:真正面から、子ども基本法と子どもの権利条約(私の公約11関連)

東京新聞:有機野菜と有機米を学校給食へ導入、まさに中央区でも拡大していきましょう(私の公約14関連)

日経新聞:子どもの課題の一般論

読売新聞:子どものメディア接触の問題(私の公約3関連)

産経新聞:子どもの心の問題、助けを求める勇気の大切さ(私の公約8関連)

それぞれに、大事な課題を取り上げて下さっていて、感謝です。

いずれも、ぜひ、中央区含め、取り組みを進めて参りましょう!

********朝日新聞 社説******

こどもの日に関係なし。

(社説)首相の解散権 恣意的運用いつまで

(社説)中国反スパイ法 社会や経済が窒息する

********毎日新聞 2023.05.05******

********東京新聞 2023.05.05******

********日経新聞 2023.05.05*******

*********読売新聞2023.05.05******************

https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230504-OYT1T50118/

こどもの日 スマホをしまって外に出よう

スマートフォンは今や子どもたちの生活にも欠かせない存在だ。四六時中、画面を見てしまい、依存気味だという子もいるだろう。たまにはスマホを置いて外に出掛けよう。

きょうは「こどもの日」だ。3年前に始まったコロナ禍で、子どもたちは「密」を避けるように教えられ、一時は友達と集まって遊んだり、遠くに出かけたりすることを我慢する日々が続いた。

この間、子どもたちとデジタルの距離は急速に縮まった。全国の小中学生に1人1台のタブレット端末が配られ、学習でインターネットを利用する場面が増えた。

外出自粛の影響もあり、自宅でスマホを使い、ゲームや動画を楽しむ機会も増えた。内閣府の調査では、1日5時間以上ネットを使う割合は、中学生で36%、高校生は50%を超えるに至っている。

スマホは、友達との交流や部活動の連絡、家族との電話など日常生活の中で幅広く使われている。しかし、そうだとしても夜遅くまでスマホに熱中し、寝不足になるような使い方は好ましくない。

大阪府などが2万人の小中高校生を対象に実施した調査では、コロナの流行が始まった後、ネット利用をやめたくてもやめられないといった依存の疑いのある子どもが増えたとの結果も出ている。

スマホの使いすぎは、大人も一緒ではないか。これでは子どもに注意しても説得力を欠いてしまう。家族でスマホの使い方を話し合い、時には思い切って「脱スマホ」の時間を作ってはどうか。

兵庫県や香川県では、子どもたちがスマホやゲーム機から離れ、外遊びを楽しむ「オフラインキャンプ」を実施している。自然の中で人と接するうちに、スマホがなくてもイライラしなくなるなどの効果があったという。

デジタル空間から離れ、実際に体を動かしたり、自然や文化に直接触れたりして、豊かな感性を育んでほしい。スマホでのやり取りに追い立てられるような使い方を見直すことが大事ではないか。

経済状況によって、子どもに様々な体験をさせるのが難しい家庭もあるだろう。福岡県は今年度、コロナ禍で体験活動が不足している子どもたちのために、公立の美術館など38施設の入館料を小中学生はすべて無料にしている。

こうした例も参考にして、自治体や企業、民間団体には、様々な知恵を絞ってもらいたい。

「スマホよりも面白いことがある」と分かれば、子どもたちの世界はもっと広がるはずだ。

********産経新聞2023.05.05********

https://www.sankei.com/article/20230505-PH45Y2RYZ5LSNC6G6L5C5W46PA/

こどもの日 楽しい気持ちを大切に 相談する「勇気」を持とう

ゴールデンウイークのさなかですが、楽しく過ごしていますか。

「はい」と答えた人は、家族や周りの人に感謝して、お休みをぞんぶんに楽しんでください。

もしかしたら、おうちの手伝いをしている人もいるかもしれません。それでも朝、元気に起きられたなら気分は上々のはずです。今日も一日、がんばりましょう。

この3年間は新型コロナウイルスの感染拡大で、大人も子供も思うように外出できない毎日を過ごしてきました。やっと学校に行けるようになっても、マスクをつけて手洗いを何度もして、給食の時間も黙って食べなくてはいけませんでしたね。今ようやく、そうした制限がない元の生活に戻りつつあります。

ところが、気になるこんな発表がありました。国立(こくりつ)成育(せいいく)医療(いりょう)研究(けんきゅう)センターというところが行った「コロナ禍における親子の生活と健康の実態調査」です。令和2~4年の3年間、小学5年生から高校1年生の子供と親を対象に、親子の生活や健康がコロナ禍でどんなふうに変化したかを調べたのです。

すると、一昨年と去年を比べて全体で「相手の気持ちを思いやったり共感したりできる(向社会性といいます)」人の割合が増えていました。これはとてもいい傾向です。

一方で「気分が落ち込んで何もする気にならなかったり、ゆううつな気持ちになる(抑うつ傾向といいます)」という人の割合も調べました。すると、一昨年は11%だったのが、昨年は13%と少し増えていたのです。

ところが、お父さんやお母さんらにも聞いたところ、その割合はよくなっていました。子供にとって3年間はとても長いので、大人と子供では心や体の健康が戻ってくる時間が違うのかもしれません。

皆さんはどうですか? 前は楽しかったことが最近は楽しくなかったり、勉強や運動をするのが面倒だなと思ったことはありませんか。

もしそんなふうに感じることがあったら自分だけだと思わないで、誰かに相談してみましょう。家族でも友達でも先生でも、おじいさん、おばあさんでもかまいません。

人に自分の気持ちを打ち明けるのは勇気がいることです。でも、コロナ禍は世界中の人たちの生活を大きく変えました。あなたが少しつらい気持ちになったとしても、ちっとも不思議なことではないのです。

またこんな調査もありました。コロナにかかった子供の100人に4人は、1カ月以上たっても熱やせきが出たり、食べたときに味を感じなかったりする症状があったそうです。後遺症(こういしょう)といいます。心当たりはありませんか?

人は、何かを楽しいと思う気持ちが大切です。何か変だな、不安だなと感じたら、勇気を出して誰かに話をしてみましょう。きっと助けてくれる人がいます。それはあなた自身が大切な存在だからです。そのことだけはずっと、忘れないでいてほしいと思います。

毎日新聞夕刊、西部が、大変よい記事を掲載していましたので、共有いたします。

怒鳴る子育てにメリットなし。

おっしゃる通りだと思います。

記事のご本人のSNSから、共有させていただきます。

******毎日新聞2023.4.11******

https://www.facebook.com/photo/?fbid=9135974806477598&set=a.250974808311020

いかに、「無意識の偏見」を乗り越えるか。改定『中央区男女共同行動計画2023』でも重要課題のひとつとして取り上げられています。

「無意識の偏見」がはびこる分野のひとつがジェンダーに関わる現場。

「無意識の偏見」は、大きな弊害を生んでしまっています。

そのプロセスや、意識することによる解消が以下の図に示されています。

******朝日新聞2023.1.14 (資本主義NEXT 会社は誰のために:10)女性登用、数値目標は必要?*****

朝日新聞では、その論説を以下で、締めくくっています。

なぜ、企業に多様性が必要か。

イノベーションが生まれる機会を逸してしまっているのが、今の日本の現状かもしれません。

以下に、改定作業中の『男女共同参画行動計画2023』の中間のまとめから、「無意識の偏見」に関わる記述の箇所を抜粋します。

区は、意識づくりをまず第一に考えて、取り組むべき課題1-1として、一番最初に位置付けています。

**********『男女共同参画行動計画2023』の中間のまとめ 取り組むべき課題1-1の部分を全抜粋30頁~34頁*******

https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/keikaku/suisiniinkai.files/01_R4-3_document1.pdf

総務部総務課男女共同参画係(女性センター内) 御中

お世話様になり、ありがとうございます。

「中央区男女共同参画行動計画2023(仮称)」に対する意見を提出致します。

よろしくご検討の程、お願い申し上げます。

意見の内容について

第1,総論

1,同時期策定の『中央区基本計画2023』のリーディングプロジェクト(プロジェクト名:「ダイバーシティ中央プロジェクト(仮称)」)としての位置づけることについて

本計画の主要な内容を同時期策定作業中の『中央区基本計画2023』のリーディングプロジェクトとして位置づけ、『中央区基本計画2023』に多様性・男女平等の横ぐしを指すとともに、本計画のなお一層の推進を図るべきと考えます。

リーディングプロジェクトとした場合、構成する主な取組は、

●SNS相談の実施

●配偶者暴力相談支援センター機能の整備

●「ブーケ21」での新たな登録団体区分の創設

●学校と総務課との緊密な連携による啓発

●多様な性のあり方に対する理解の促進と支援

●女子学生の理系分野への進路選択に資するセミナー開催

●つながりサポート事業実施

●ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定

●配偶者等や交際相手からの暴力の防止に関する啓発

●「本の森ちゅうおう」との連携による情報発信

などを選択できると考えます。

2,中央区男女共同参画推進委員会への児童・生徒の参加(121頁)

「IV計画の推進に向けて」において中央区男女共同参画推進委員会が記載されています。

現在、学識経験者3名、区内女性団体4名・各種団体の推薦する者及び有識者5名、公募区民2名、行政職員3名の計17名で構成されています。

学校・教育のありかたが述べられていますが、当事者である児童・生徒が加わっていません。

子ども達にも大いに関わる施策であり、小学生代表、中学生代表を加えることを望みます。また、子ども達の声の聴取もお願いします。

子どもが加わった場合の開催時間に難点がでますが、土日開催やオンライン会議、分科会形式をとるなど様々な工夫が可能であると考えます。

第2,各論

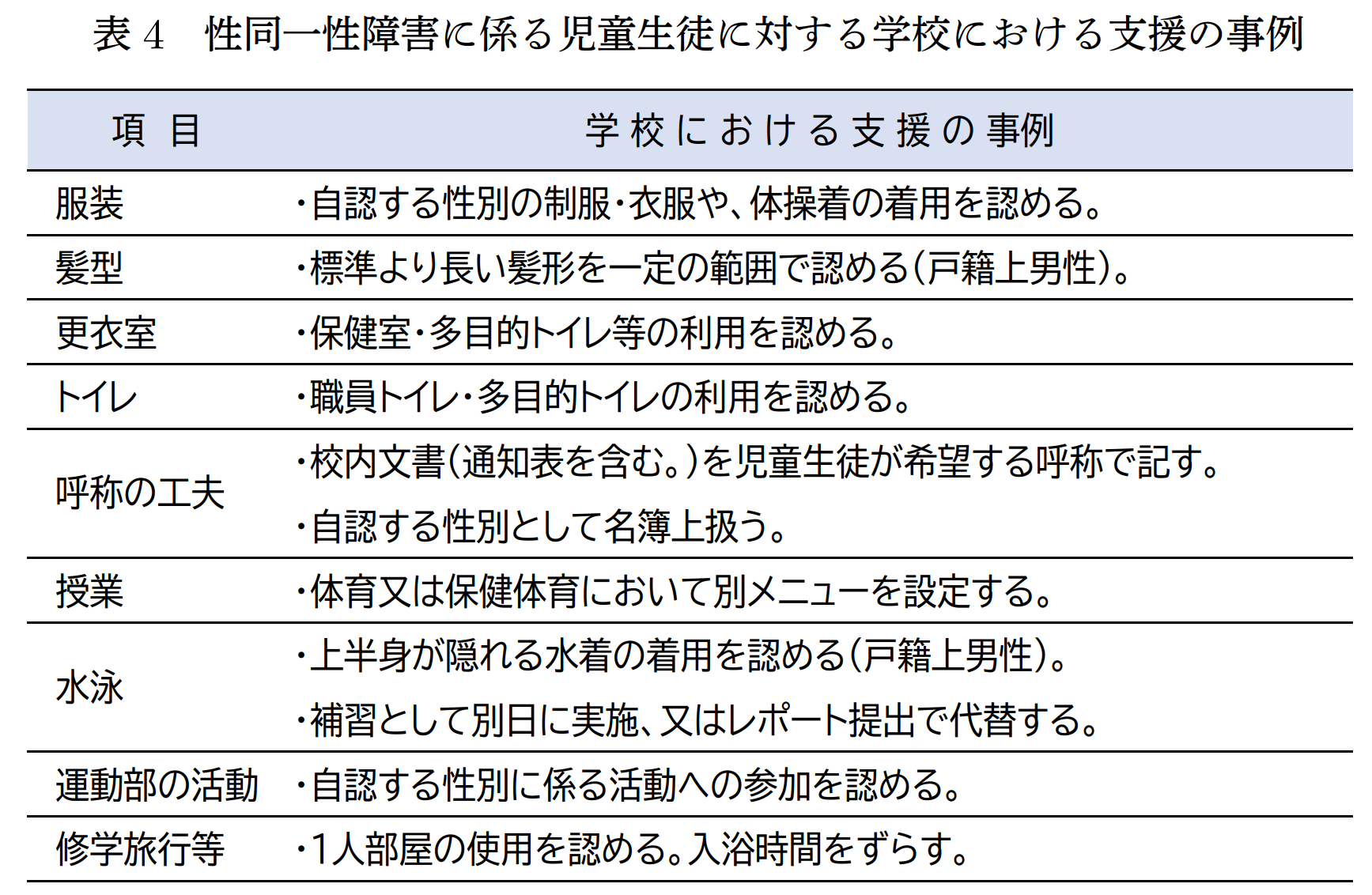

1,学校でのLGBT等への取組の強化について

中央区では、「中学生・高校生世代の区民のうち、自身の性自認や性的指向について悩んだことがある人は10人に1以上おり、周りに悩んでいる人がいた人は、約4人に1人」(『中央区男女共同参画行動計画2023』51頁)とのことです。

その悩んだ子ども達が、きちんとその悩みが受け止められ解消されているのかどうかを、小児科医としても大変気がかりに感じています。

悩みを受け止める体制の整備に向けた、本計画の記載の充実をお願いします。

(1)まず、教育では、「No.12 LGBT等に対する理解を深める教育の推進」として事業内容(所管 指導室)が「中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、指導力アップ講座(人権教育講座)等において、人権課題の一つとして取り上げて、東京都教育委員会作成の人権教育プログラムを活用して講義を行うとともに、学んだ内容を各学校に広める。」とあります。「先生方が、LGBT等を学び、学んだ先生が、学校に持ち帰るまで」の記載のように読めます。

もう一歩踏み込んで、「児童・生徒が、LGBT等を学ぶ」という機会の確保を施策として必要であると考えます。

そこで、事業名「児童・生徒が、LGBT等を学ぶ場の確保」、事業内容は、「児童・生徒が、LGBT等を学ぶ場を医師やNPOと連携して確保する」という趣旨のものを新設することを提案します。

学校の先生のご負担もかけないように、医師や取り組んでいるNPO等と連携し、実施を行っていけばよいのではと考えます。

(2)また、学校現場において、実際に、LGBT等の児童・生徒に配慮した具体的な対応を取ることも必要だと考えます。

本計画において、「取り組むべき課題1-5 多様な性を認め合う社会に向けた理解促進と支援」と一項目が割かれています。

学校現場で、実際に支援がどうあるべきかは、記載がありません。

先月2022年12月、生徒指導に関する教員用手引書である「生徒指導提要」の改訂版が出され、新たに性的少数者の児童・生徒への関わりが追加されました。

「生徒指導提要」の記載を根拠に、配慮すべきことを本計画に位置付けることができないだろうかと考えます。

そこで、事業名「LGBT等に対する学校での相談の実施」とし、事業内容「自身の性自認や性的指向について悩む児童・生徒の相談を受け合理的な配慮を実施する。」とする事業を追加することをお願いします。

組織的な対応の具体例は、「生徒指導提要」には、以下の記載がなされています。

2,「本の森ちゅうおう」中心に図書館の啓発活動への積極的な参画

No.171の事業に、総務課所管で、「本の森ちゅうおう」との事業連携を検討するとの記載がありますが、総務課が画策するまでもなく、図書館が主体性をもって、男女平等、性の多様性、子育て支援、DV・虐待予防、ワーク・ライフ・バランスなどの企画展を実施し情報発信、啓発活動をすることをお願いします。

従いまして、

- 1-1-(2)男女共同参画に関する情報提供

において、所管が図書館による事業名「図書館を活用した情報発信」とし事業内容「図書館において男女共同参画関連の企画展や書籍の貸し出しを行う」

- 2-3-(1)ワーク・ライフ・バランスに対する普及・啓発

において、所管が図書館による事業名「図書館を活用した情報発信」とし事業内容「図書館においてワーク・ライフ・バランス関連の企画展や書籍の貸し出しを行う」 - 2-5-(1)男性の家事・育児・介護への参画に向けた普及・啓発

において、所管が図書館による事業名「図書館を活用した情報発信」とし事業内容「図書館において家事・育児・介護関連の企画展や書籍の貸し出しを行う」

との新規事業の追加をお願いします。

3,取り組むべき課題1-2「子どもの個性や能力を育む学校教育の充実において」における教育内容『思春期からの子ども虐待予防教育』の新規追加

「1-2-(3)生と性に理解を深める教育の推進」を追加し、事業として、①「包括的な性教育を行うこと」、②「親となるということ」、③「社会保障を理解すること」などの教育を受けることを新規に項目立てすることを提案します。

これらのことがきちんと学ぶ機会のないまま、妊娠して急に親になるのが現状です。そうではなく、思春期からじっくりと、生殖可能年齢になるにつれて体の変化を理解すること、親となることを考えること、その際に利用できる社会保障はどのようなものがあるか・万が一の際もセーフティネットがあるということ、これらを学ぶことで、無意識のバイアスも解消されていくでしょうし、親となる準備があるからこそ夫婦役割分担を持った子育てもできることと考えます。

ぜひ、教育に追加することをお願いします。

もちろん、先生方に負担をかけるのではなく、地域の専門家が連携して、これらの教育を実施できればよいと考えます。

実践例は、『思春期からの子ども虐待予防教育』森岡満恵著に、著者が高校家庭科で行った授業内容が記載されており参考になります。

なお、総務課からのアプローチとして、No.7/No.101「区立中学校における出前講座の検討・実施」も近い趣旨のことをお考えのことと思います。期待をするところです。教育での位置づけの重要性から、私は、ここでの記載をしました。

4,「男女平等教育の推進」➨「性の多様性及び男女平等教育の推進」への変更(36頁)

性は男女に限らないため、そもそものところで、男女平等とともに、性の多様性の教育を行う旨を事業名としてお願いします。

5,男女平等教育における理科の視点(36頁)

男女平等教育においては、「社会科、家庭科、道徳科」において取り組む旨記載があります(36頁)。特に、性のありかたは、生物や人の体と密接に関係しており、「理科」の範疇にもあると考えます。従いまして、「理科」の追加をお願いします。

海外においては、理科の時間を用いて授業をしている例もあります。その解説記事を引用します。

「フランスには保健という教科は存在しません。代わりに、科学の教科で教わる生物領域のなかで、生命誕生の仕組みや染色体の役割と一緒に性自認や性的指向など、LGBTについて学習します。フィンランドでは、LGBTを扱っているのが中学校と高等学校の人間生物学や健康教育という教科です。そのなかで、同性パートナーとの事実婚や結婚について歴史的変遷をたどりながら学び、LGBTの知識や理解を深めています。」(日本教育新聞2020/5/31 https://www.kyoiku-press.com/post-216749/)

6,施策1-3-1(1)生涯にわたる女性・男性の健康支援に、「がんや難病等り患時の支援」の追加

「がん検診」や「生活習慣病予防」はありますが、では、がんや難病に罹患した後の支援の記載がありません。

事業名「「がんや難病等り患時の支援」として、がんや難病にり患しても仕事や子育てを支える相談を行う旨の事業の実施を追加記載をお願いします。

7,施策1-3-(3)子どもの相談体制の整備

本施策の事業説明の中で、LGBT等の相談を受ける旨の記載がありません。

前述のように悩みを抱える中高生は多くおられます。

LGBT等の相談も受ける旨、用語の記載をお願いします。

8,パパママ教室(両親学級)での最も伝えるべきことは、「出産の際は、万難を排してパートナーは、その出産に臨む母親の傍に駆け付けること」であること

出産を予定している夫婦・カップルに伝えるべき最も重要なことは、「出産の際は、パートナーは、万難を排して、その出産に臨む母親の傍に駆け付けること」を、これだけは、絶対に行うことを強調しすぎて誤りではないので、どうか、最大限強調して伝えることをお願いします。念のためのリマインドです。

9,事業No.93「男性を対象とした講座などの開催」の事業内容にある「イクメン講座」の名称の改善

12月の企画総務委員会で所属委員からも指摘があったと思いますが、現在、「イクメン」という用語は死語になっていると思います。

また、いわゆる「イクメン」だけでは、表面的であって、家事・育児における男性と女性の役割に内在する問題は解消されません。

男女共同参画講座の内容の知恵の絞りどころだと考えます。

有効な解決方法のひとつは、3にも記載しましたように、思春期からの教育にあると考えます。

10,事業No.104/112「要保護児童対策地域協議会の運営」(82頁、83頁)におけるDVなどを受けている親支援の視点の強化

要保護児童対策地域協議会や子ども家庭支援センターがかかわるDVと児童虐待事例では、子どもへのサポートの支援は注目されても、同時に親への支援の視点が弱い場合があるように感じます。

子ども家庭支援センターは、子どものサポートの機関であり、やむを得ないのですが、男女平等センターブーケ21のスタッフが、DVを受けている親支援の視点から、子どものサポート会議に出席するなど連携を強化できればありがたく存じます。

令和6年完成の保健所等複合施設の再編においても、親支援のために、男女平等センターブーケ21とのスムーズな連携をお願いします。新たにできるという「配偶者暴力相談支援センター」(No.116)とのスムーズな連携もお願いします。

11,取り組むべき課題2-3「ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた支援」における区役所職員の育休取得率の上昇

区役所職員が率先して、育休を、男性も女性も、正規職員も会計年度任用職員の別なくとれるようにお願いします。

2-3-(3)として、区役所職員の育休取得に向けた支援とし、具体的な支援、例えば、「職場における育休取得の推進」を趣旨とする事業を創設することを求めます。

かつ、区役所職員の育休取得率を指標のひとつとすることも求めます。

以上

リマインドの3連発目。

本日1/6(金)、「中央区子ども読書活動推進計画(第四次)中間報告」に対するパブリックコメントの〆切日(必着、23:59:59まで)です。

「みんなの子育てひろば あすなろの木」では、昨秋から、「まちかど図書館事業」を開始しました。

家の前や路地に、本棚を置いて、無料貸出本を設置し、地域のだれもが借りられるようにする事業です。

図書カードや貸出し期限などはなく、すべて善意のもとで実施します。

返却本は、紫外線消毒を施し、再閲覧に供します。

地域全体で子ども達の居場所をつくる事業の一環でもあります。

ちょうど、本日、新たな貸出本が入荷しました!

『中学生までに読んでおきたい日本文学シリーズ 全10巻』

お気軽にお立ち寄りください!