先週に発症した足の腫れと痛みから、ようやく解放され

歩いていても痛みはなく、患部を押さえてもほぼ痛みがなくなった。

WOC登山部は足の回復の目途が経たなかったので早々に欠席。

それじゃ~独りで何処かに出かけようと色々と考えた。

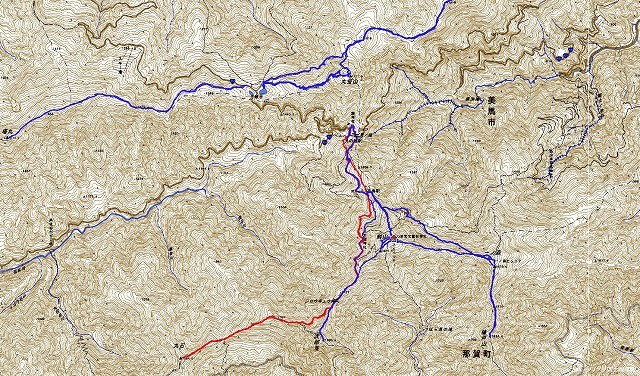

先ずは先週考えていた風呂塔~白滝山に、次に思いついたのが

綱付山か半平山。いずれも未踏の山だけれども

どうやら台風の影響で天気予報は雨。雨の日にあまり踏まれていない山を歩くのも

何だか億劫になり、ここは無難な線で毎回リハビリで登っている剣山に

登ることにした。過去に何十回と登っている山だけれど、けっこうな回数で

ギックリ腰の後のリハビリと二日酔いで登っているという、

体調不良か体調を測るバロメーターとしての山。登山口までも、登山口からも

通いなれた山なので安心して歩ける。

という事でまだ青空の広がる自宅を出発して、脇町、貞光町を通り

国道483号線を南下して、第五ヘアピンを曲がる頃には雨が降ってきた。

いつもならテンションが下がるのだが、今日はリハビリともう一つ、

先週天気が悪かったら検証してみようと思っていた、ワークマンの

透湿レインスーツR600の性能を見てみたかったので、雨降りも苦にならない。

それどころか何だかテンションが上がってきた。

R600の性能表示は耐水圧10,000mm、透湿度8,000g/㎡/24hとなっている。

ちなみにお値段4,900円。これがお値段以上・・・になるのか、

安物買いの銭失いになるのか、はたして・・・・?

見ノ越の駐車場は公衆トイレの建築の為の作業車両以外は、

予想通り登山者らしき車は停まっていない。

先ずは劔神社への石段を登って行き、いつものように本殿でお参りを済ませ

登山口へと歩いて行く。入り口には注連縄が掛けれ、劔神社のご神体である剣山の

聖域にここから立ち入ったことになる。

山上ヒュッテのFBにトリカブトが咲き始めましたとアップされていたのを

目にしたが、道の脇に早速、雨に濡れて濃い紫色のトリカブトが目に付いた。

今日は平日の雨。登山者も観光客の姿もなく、リフトも営業時間だが

動かず止まっている。

登山道には静かに霧が流れ、久しぶりの雨に周りの草木が

何だか喜んでいるような感じがする。

レインウェアのフードを被っているせいか、自身の荒い息だけが聞こえてくる。

すると道の脇から突然横切る物体が!一瞬ひやっとしたが、ピョンピョン跳ねる

大きな大きなヒキガエル?

さらにその先にはなが~い大きなヤマミミズ。草木だけでなく、

森にすむ住民たちも、この雨を喜んでいるようだ!

普段はあまり周りの木々に目をやることがないが、今日は独りでのんびりと

歩いていると、通いなれたこの道には様々なまた堂々とした木々が深い森の中に立ち並んでいる。

相変わらず雨はやむ気配もなく、普段ならすれ違う人のいる道も人影はなく、

定点観測する場所からもいつもは見える雲海荘も濃い霧に遮られて見えない。

更に長~いヤマミミズがゆっくりと動いている。

西島駅には見ノ越の駐車場から45分で着いた。遅くもなく、早くもなく

まずまずのペース。駅舎の横の茶店は随分と前から閉まっていて、

最近は入り口のガラスが割られ中を覗ける。この山に通い始めた頃は

まだこの中であめゆを飲んだ記憶がよみがえる。

今日の課題のレインウェアの性能だが、まだこれくらいの雨だと

水を弾いているみたいだが、中は汗でたっぷりと濡れている。

茶店の軒先で水分補給と一服を済ませて駅舎の横を通り

山頂へと歩いて行くと、次第に雨脚が強くなってきた。

道の脇にはトリカブトとテンニンソウが群れを成して目立ち始めた。

刀掛けの松では低く垂れ込めた雲から大粒の雨が横殴りに吹き始めた。

しばらくはそのまま登って行ったが頭の上でゴロ!と音が。

一瞬、ヒヤリとしたがそのまま歩いていると、更に大きなゴロゴロ!と

何度も音がし始めた。手に持つストックを放そうと身構えたが、これ以上進んで

万が一のことがあってもいけないので、山頂手前で引き返す。

周りにはトリカブトとテンニンソウが咲き乱れていた。

何十回と登ったこの山で、それはそれは酷い二日酔いの時にも

何とか登りきったのに、初めて中途半端な所での撤退となった。

樹林帯を抜けた場所から避難して、西島駅まで戻ると

雷の恐怖から何とか落ち着いてきた。後は樹林帯の中になるので

大丈夫だろうという事で、西島神社から久しぶりに左に折れて下ってみる。

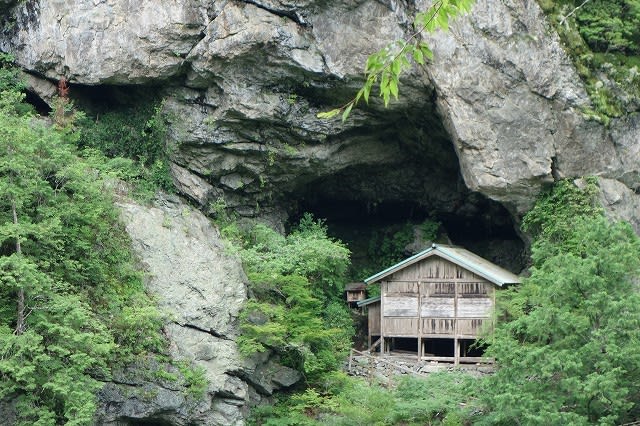

西島神社の大岩の足元には太鼓くぐりがあり、

前回、丸石へ歩いた時にやっさんとあっちゃんとゆかりんが

寄り道した場所だ。

ここからは登りの道以上に深い広葉樹林の中の道になる。

道自体もしっかりしていて歩きやすくて普段登ってくる道以上に

剣山の懐の深さを感じられる道だ。

相変わらず雨脚は強く、木々に遮られていても登山道の上を流れていく水で

その降っている量が分かる。森はあくまでも静かで自分の吐く息と

歩く足音だけが聞こえてくる。

祖谷川源流の谷には透き通った水が流れ、この場所から祖谷へと水は流れ

そしてさらに吉野川へと流れていく源。ひょっとしたらこの水の

何万分の一かを自宅で飲んでいるかもしれないと思うと感慨深い。

劔神社に戻ると温度計は20℃を指していた。駐車場ので上着を脱ぎ

下着も脱ぐとどちらもびっしょり濡れている。

レインウェアのズボンを脱いでみると下に履いていたタイツは

ほとんど濡れていない所を見ると、やはり上着は汗のせいなのか、

その判断はつかない。

家に帰ってモンベルのゴアテックスのレインウェアの性能表示を見てみると

耐水圧50,000mm以上、浸透性35,000g/㎡/24hとなっている。

そのお値段上下着だとで38,000円近いので、性能値で単純に割ると

割安感はあるが、結局のところ、性能のいいレインウェアの着心地を

着てみないと分からないとという結論に至った。

今までのダンロップのゴアテックスのレインウェアと比べると、

ほとんど遜色はないけれど、さらにお高いレインウェアを買うとなると、

やはり躊躇してしまう今日のリハビリand検証登山の剣山散歩だった。

歩いていても痛みはなく、患部を押さえてもほぼ痛みがなくなった。

WOC登山部は足の回復の目途が経たなかったので早々に欠席。

それじゃ~独りで何処かに出かけようと色々と考えた。

先ずは先週考えていた風呂塔~白滝山に、次に思いついたのが

綱付山か半平山。いずれも未踏の山だけれども

どうやら台風の影響で天気予報は雨。雨の日にあまり踏まれていない山を歩くのも

何だか億劫になり、ここは無難な線で毎回リハビリで登っている剣山に

登ることにした。過去に何十回と登っている山だけれど、けっこうな回数で

ギックリ腰の後のリハビリと二日酔いで登っているという、

体調不良か体調を測るバロメーターとしての山。登山口までも、登山口からも

通いなれた山なので安心して歩ける。

という事でまだ青空の広がる自宅を出発して、脇町、貞光町を通り

国道483号線を南下して、第五ヘアピンを曲がる頃には雨が降ってきた。

いつもならテンションが下がるのだが、今日はリハビリともう一つ、

先週天気が悪かったら検証してみようと思っていた、ワークマンの

透湿レインスーツR600の性能を見てみたかったので、雨降りも苦にならない。

それどころか何だかテンションが上がってきた。

R600の性能表示は耐水圧10,000mm、透湿度8,000g/㎡/24hとなっている。

ちなみにお値段4,900円。これがお値段以上・・・になるのか、

安物買いの銭失いになるのか、はたして・・・・?

見ノ越の駐車場は公衆トイレの建築の為の作業車両以外は、

予想通り登山者らしき車は停まっていない。

先ずは劔神社への石段を登って行き、いつものように本殿でお参りを済ませ

登山口へと歩いて行く。入り口には注連縄が掛けれ、劔神社のご神体である剣山の

聖域にここから立ち入ったことになる。

山上ヒュッテのFBにトリカブトが咲き始めましたとアップされていたのを

目にしたが、道の脇に早速、雨に濡れて濃い紫色のトリカブトが目に付いた。

今日は平日の雨。登山者も観光客の姿もなく、リフトも営業時間だが

動かず止まっている。

登山道には静かに霧が流れ、久しぶりの雨に周りの草木が

何だか喜んでいるような感じがする。

レインウェアのフードを被っているせいか、自身の荒い息だけが聞こえてくる。

すると道の脇から突然横切る物体が!一瞬ひやっとしたが、ピョンピョン跳ねる

大きな大きなヒキガエル?

さらにその先にはなが~い大きなヤマミミズ。草木だけでなく、

森にすむ住民たちも、この雨を喜んでいるようだ!

普段はあまり周りの木々に目をやることがないが、今日は独りでのんびりと

歩いていると、通いなれたこの道には様々なまた堂々とした木々が深い森の中に立ち並んでいる。

相変わらず雨はやむ気配もなく、普段ならすれ違う人のいる道も人影はなく、

定点観測する場所からもいつもは見える雲海荘も濃い霧に遮られて見えない。

更に長~いヤマミミズがゆっくりと動いている。

西島駅には見ノ越の駐車場から45分で着いた。遅くもなく、早くもなく

まずまずのペース。駅舎の横の茶店は随分と前から閉まっていて、

最近は入り口のガラスが割られ中を覗ける。この山に通い始めた頃は

まだこの中であめゆを飲んだ記憶がよみがえる。

今日の課題のレインウェアの性能だが、まだこれくらいの雨だと

水を弾いているみたいだが、中は汗でたっぷりと濡れている。

茶店の軒先で水分補給と一服を済ませて駅舎の横を通り

山頂へと歩いて行くと、次第に雨脚が強くなってきた。

道の脇にはトリカブトとテンニンソウが群れを成して目立ち始めた。

刀掛けの松では低く垂れ込めた雲から大粒の雨が横殴りに吹き始めた。

しばらくはそのまま登って行ったが頭の上でゴロ!と音が。

一瞬、ヒヤリとしたがそのまま歩いていると、更に大きなゴロゴロ!と

何度も音がし始めた。手に持つストックを放そうと身構えたが、これ以上進んで

万が一のことがあってもいけないので、山頂手前で引き返す。

周りにはトリカブトとテンニンソウが咲き乱れていた。

何十回と登ったこの山で、それはそれは酷い二日酔いの時にも

何とか登りきったのに、初めて中途半端な所での撤退となった。

樹林帯を抜けた場所から避難して、西島駅まで戻ると

雷の恐怖から何とか落ち着いてきた。後は樹林帯の中になるので

大丈夫だろうという事で、西島神社から久しぶりに左に折れて下ってみる。

西島神社の大岩の足元には太鼓くぐりがあり、

前回、丸石へ歩いた時にやっさんとあっちゃんとゆかりんが

寄り道した場所だ。

ここからは登りの道以上に深い広葉樹林の中の道になる。

道自体もしっかりしていて歩きやすくて普段登ってくる道以上に

剣山の懐の深さを感じられる道だ。

相変わらず雨脚は強く、木々に遮られていても登山道の上を流れていく水で

その降っている量が分かる。森はあくまでも静かで自分の吐く息と

歩く足音だけが聞こえてくる。

祖谷川源流の谷には透き通った水が流れ、この場所から祖谷へと水は流れ

そしてさらに吉野川へと流れていく源。ひょっとしたらこの水の

何万分の一かを自宅で飲んでいるかもしれないと思うと感慨深い。

劔神社に戻ると温度計は20℃を指していた。駐車場ので上着を脱ぎ

下着も脱ぐとどちらもびっしょり濡れている。

レインウェアのズボンを脱いでみると下に履いていたタイツは

ほとんど濡れていない所を見ると、やはり上着は汗のせいなのか、

その判断はつかない。

家に帰ってモンベルのゴアテックスのレインウェアの性能表示を見てみると

耐水圧50,000mm以上、浸透性35,000g/㎡/24hとなっている。

そのお値段上下着だとで38,000円近いので、性能値で単純に割ると

割安感はあるが、結局のところ、性能のいいレインウェアの着心地を

着てみないと分からないとという結論に至った。

今までのダンロップのゴアテックスのレインウェアと比べると、

ほとんど遜色はないけれど、さらにお高いレインウェアを買うとなると、

やはり躊躇してしまう今日のリハビリand検証登山の剣山散歩だった。