今週の水曜日は私用でWOC登山部を欠席。

そして仕事も半期が終わったので、今年初めて連休をとった。

水曜日の私用は半日もあれば済ませるので、奥かずら橋から

丸石避難小屋まで登って三嶺の小屋で泊まり、名頃へ下山してお昼までに

帰宅したらいいかな?と思いついたが、奥様との打ち合わせがうまくいかず

結局、一日だけの日帰り登山となってしまった。

それなら、どこにでかけようかと考えていたら、WOC登山部のメンバーから

大森山と佐々連尾山に登るのだが、登山口までの道路状況は?とか

岩場があるのは大丈夫だろうか?などと、色々と問い合わせが入ってきた。

私も登ったことのない山だし、ましてや参加もしないのに・・・・。

と思ったが、それならという事で、先発隊で下見に出かけてみることにした。

四国中央市から法皇トンネルを抜け金砂湖沿いの道を走り、県道126号線を南に

登山口となる白髪隧道へ向かう。途中の道は狭くなったり広くなったりするが

概ね路面状態は良好。白髪隧道が近づいてくると5か所ほど未舗装部分があったが

距離も短く問題なく、家から約2時間で登山口に着いた。

隧道の脇が登山口となる。最初は林道だったような幅のある道が

続いていくが結構荒れて途中で崩れたような場所もあった。

林道の脇に佐々連尾山への道標があり、そこから杉林の中の道が始まる。

足元には平らな石が散々しているのは、かつての猿田峠への峠道だったのだろうか。

道が緩やかになってくると前方が明るくなってきた。しばらく歩くと猿田峠に着いた。

右に進むと佐々連尾山、左に折れると玉取山への道になる。

峠には鉄塔があり、北側の眺望が開けていた。鋸山・豊受山からの

法皇山系の山並みが続いている。反対側に目をやると玉取山と大森山の間に

奥白髪山だろうか?その奥にも山並みが続いている。

水分補給をして道標に従って東に大森山に向かって行く。

1194mの標高点までは樹林帯の中の比較的広い尾根道。

最初にロープの垂れた場所にでたが、ここはロープに頼らず登って行ける。

次に小さな岩にお助けロープがかかっていたが、ここも難なくクリアー。

次第に痩せ尾根になってくると三ヵ所目のお助けロープ。

ここは少し段差があるのでロープを使って登って行く。このルートに掛けられたロープには

輪っかを作ってくれていて、とてもありがたい。足元は岩や根っこで足がかりも良く、

最初の一段目が少し段差があるが問題ない。WOC登山部のメンバーにも、そう報告する事にしよう。

お助けロープは続いていくが、あとはロープを使わずほとんど登れて行ける。

高度感も全くなくて、高所が苦手な山さんや杉さんも明日は問題ないだろう。

痩せ尾根から大森山の稜線に出ると展望岩がある場所に着いた。

先ほどの猿田峠や車を停めた場所、そして南から北西の景色が広がっていた。

ここまで登ってくると山頂から続く緩やかな道が続いていく。駐車場からや猿田峠から見ると

大森山は尖った形に見えたが、尾根から愛媛側は緩やかな斜面。ブナの小道を進んで行くと

周りの木々は疎らになり、バイケソウの群生地が続く道になる。

広い尾根一面に広がるバイケソウの緑が青空に映える。これだけの数を見るのは初めて。

開花の時期には見ごたえのあるお花畑になるのだろう。

小さなピークを登ると大森山に着いた。今までの道が緩やか過ぎて

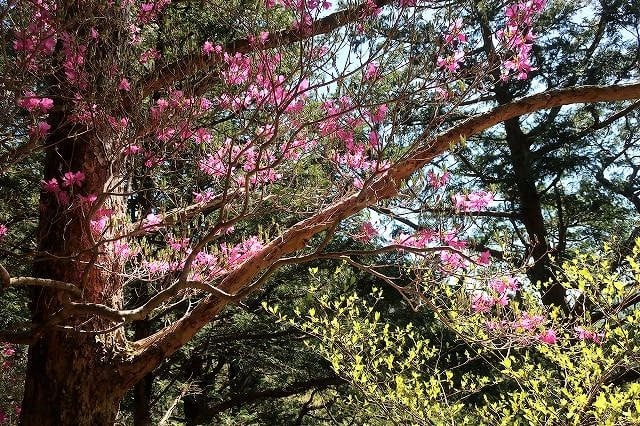

山頂と言った雰囲気や達成感が全くない。山頂のすぐ下に一本だけシャクナゲの木。

大森山から佐々連尾山への道もしばらくは自然林の中の快適な道。

その木漏れ日の道を抜けると、笹原の道が続いている。

一つ目のピークの向こうに、笹の斜面が山頂近くにある佐々連尾山が見え始めた。

一つ目のピークとの鞍部への下りでは道の脇にシャクナゲの木が続いている。

ここも開花の時期には山肌の新緑とシャクナゲの花のコントラストが絵にだろうな~。

手前のピークへも2ヶ所ほどロープが掛った場所があるが、高さもなくどんどん進んで行くと、

大森山の先から見えた佐々連尾山の笹原が近づいてくる。

ピークから佐々連尾山へも広い尾根になり、笹原が広がっている。

県別ガイドや古い山行記録を見ると、この佐々連尾山は緑の笹原に身体が埋もれた写真を

よく見ていたので、今まで二の足を踏んでいたが、今はその笹はきれいに刈り取られて

とても歩きやすい縦走路になっていた。こんな素敵な道ならば、もっと早く来たら良かったな~!

佐々連尾山山頂には三等三角点:大平:1404.2m。

山頂は先ほどの大森山と同じような雰囲気だが、西に目をやると

ピラミダルな玉取山の左奥に見えるのは登岐山だろうか?

その奥にも法皇山系の峰々が霞んで見える。

YAMAPを見ると、ここまでで折り返す人と、更に先にある大ブナの駄場まで

歩く人とに分かれている。駐車場からここまで2時間弱。

時間もまだ早いので、せっかくなら大ブナを見てみたい。

佐々連尾山からもよく刈り取られた笹原道が続いていく。県別ガイドにはあまり人気のない山

なんて書かれていたが、どうして素敵な尾根歩きが続いていく。

途中で東側に木々の間からちょこんと頭を出した山が見えた。三ツ足山?

大ブナの尾根に続く鞍部は三又に分かれていた。中央にはテント場?。この分岐を左に進んで行く。

テント場には形のいい岩が。明日はあっちゃと姐さんはこの岩登るだろうな~。

分岐を左に進んで行くと落とし物が。最近山でもちょくちょく見かける落とし物。

樹林帯を抜けると大ブナの駄場は、尾根から緩やかに広がる開けた公園の様な場所だった。

芽吹いたばかりの薄緑の葉を大きく広げたブナの巨木が散見できる。

ここに来るまで何故か大ブナの駄馬だと勘違いして、なぜそんな名前を付けたのだろうと

思っていたが、道標を見て大ブナの駄場だと気づく。(汗) なるほど、たしかに平らな場所だ。

それにしてもなんて素敵な場所だろう。これだけのブナの群生を見るのも初めての事。

誰一人いないブナの森の中、その木々の間を抜けていく爽やかな風を感じながらゆっくりと散策する。

大ブナの駄場からほとんどの人は折り返しているが、ここまで来たら佐々連尾山へのもう一つの

登山口の中川峠への道に興味が湧いてきた。距離は長くなるが

峠まで行けば、あとは林道と県道を歩けば周回できので、駄場から緩やかに尾根に向かって登って行く。

しばらくは小ぶりなブナの木の道が続いていく。

尾根に沿って進んで行くとあすなろ峠書かれた道標のある鞍部に着いた。

あすなろ峠から少し登ると中川峠になる。中川峠までもきれいにスズタケが刈り取られている。

もしこのスズタケが刈られていなければ、藪こきのかなり厳しい道だっただろう。

中川峠には佐々連尾山への道標があるだけで、先ほどのあすなろ峠の様な道標はなかった。

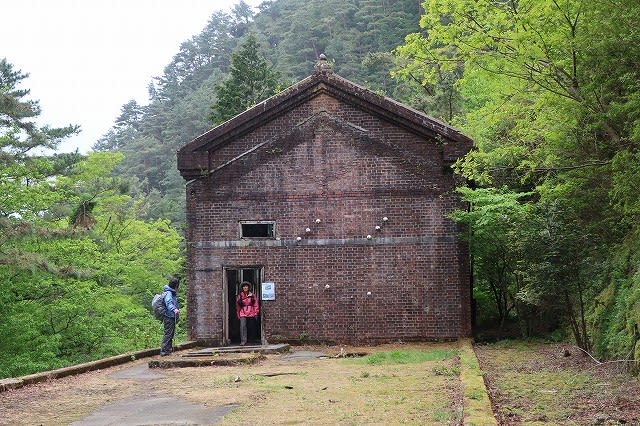

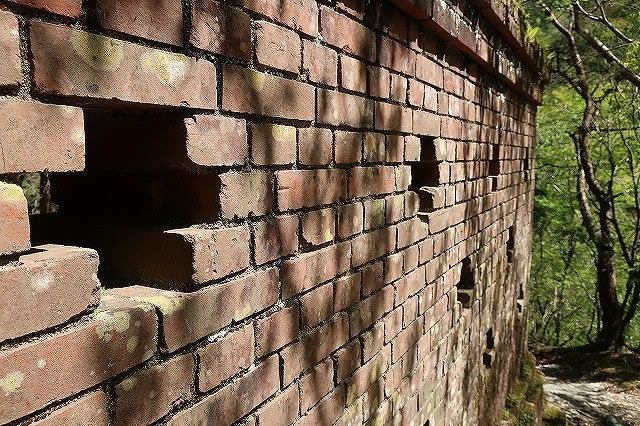

道の脇には四角に囲われた石積みが残っていた。

中川峠を左に折れると中之川からの登山道になる。そこから右に折れて少し下ると広い林道に出た。

ここで地形図では破線が続いているのだが、右の道は登りになっていて、

安易に左の道を進んでしまったのが間違いだった。結局かなり遠回りになり

更に下の実線の林道に出ることになる。道は荒れていて石がゴロゴロ。気を抜くと躓いて

何度も転びそうになって疲れる。

地形図で実線の林道は車が走れる砂利道といった感じ。少し腰を降ろして一息入れる。

ここからは等高線に沿った比較的緩やかで歩きやすい道が続いていく。

その内にまたゲートのある場所に着いた。ゲートの先の山際には佐々連尾山への道標があった。

林道を出来るだけ日陰を選んで歩いて行く。途中に起点から4kmと書かれた標識。

『まだ4kmもあるのか~』とため息ひとつ。

砂防ダムや木々の間から見える伐採地を横目に見ながら歩いて行く。

単調な林道歩きに独りだと会話もなく、ただ黙々と歩くのみ。

それにしてもなかなか県道には着かない。雨量計測の建屋を過ぎると道から左にまたゲート。

ここから先林道は、谷を回り込むようにして続いている。先ほどからGPSを見ていると、

この辺りのすぐ下に県道がある。わざわざ回り込まなくても、ショートカットで丁度いい

作業道用の道がゲートから下に続いている。『シメシメ』と思い、迷わず左に杉林の中に突入する。

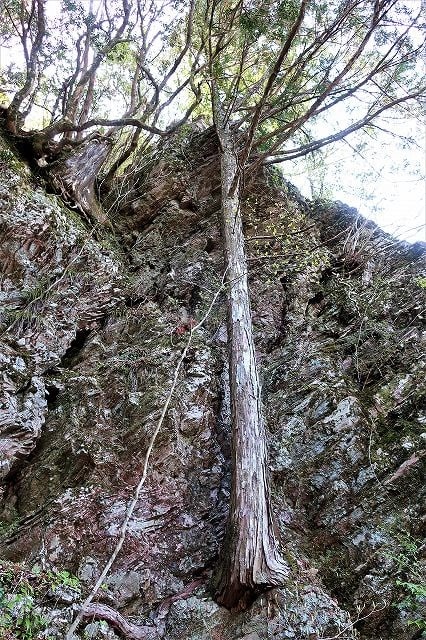

作業道は長い間使われていないのか急な道が崩れ、途中でいきなり行き止まりになってしまった。

行き止まりからは下は谷筋になっている。県道まではそんなに距離はないはずなのでそのまま谷まで降りる。

小さな沢だが、なかなかこれがどうして、行く手を阻む倒木だらけ。

迷ったら下らずに戻って登って行くのが原則だが、遠目に白い構造物が見えた。

『砂防ダム?』それならダム建設の時の作業道があるはずだ。

真新しい砂防ダムは土砂で既に満杯状態。右側は急峻な岩の崖だが、左はザレてはいるが

登れそうだ。そのまま左岸のザレた斜面を一旦登り、砂防ダムの下へと下って行く。

斜面は掴まる木もなく、とにかく一歩一歩ズリ落ちないように下りて行く。

ただ左岸はどうみても作業道らしきものはなく、反対の右岸に丸太や杭が見えた。

砂防ダムを見上げながら右岸に渡ると、案の定、作業道らしき細い道が続いていた。

荒れてはいるが先ほどまでの道と比べると明瞭!このまま県道に出るかと思ったが

作業道から飛び出した場所はまだ林道の途中だった。杉林の急斜面や谷筋の下りで

随分と時間をロスしてしまった。急がば回れとはまさにこの事。

素直に林道を歩いて来れば良かったと反省。

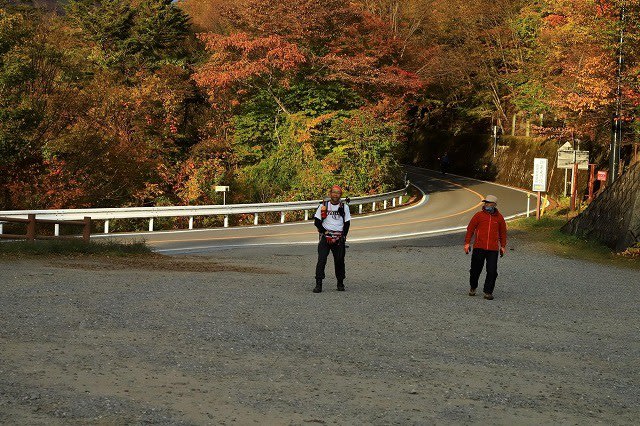

林道を反省しながら下って行くと中川峠から1時間45分かかってやっと県道に。

ここから駐車場まではアスファルトの登りの道。

今までの悪路からアスファルト道は疲れるが、リズミカルに歩いて行ける。

とにかく立ち止まらず、残りの距離は気になるがGPSも見ないようにしてひたすら歩く。

県道からはさらに40分かかってカーブミラーに白髪隧道が見えた時はホットした。

登山道から下道を歩いて戻るのに2時間30分以上かけたのも初めての経験だった。

本隊の下見と安請け合いをした今回だったが、大森山から中川峠までの稜線は素晴らしく、

また大ブナの駄場も圧倒されるブナの大木の連続で、想像以上のいい山歩きができた一日だった。

大ブナの駄場は秋の紅葉の時期や、霧氷の時期も素晴らしいので、また是非尋ねてみたいと思った。

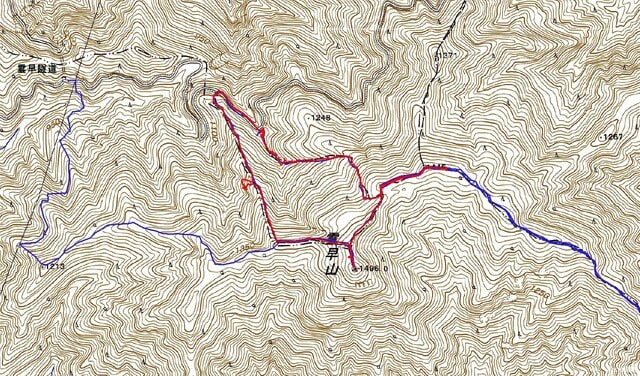

今日のトラック