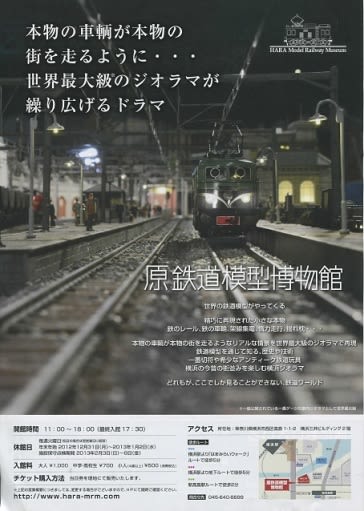

kan-haru blog 2015 京急イベントおしらせ

< 総合INDEX

展示模型を見る

第1展示室から第2展示室に進むと右壁面には、原信太郎の所蔵する様々なゲージの鉄道模型が飾られています。小学生時代から作られていたといわれる、鉄道模型は他の鉄道博物館では見られない、まさに素晴らしい展示品です。第2展示室の左壁面には、「時代の先端を駆け抜ける京急」の説明資料が掲示されています。

第2展示室の展示品 (左:原信太郎の制作展示の鉄道模型、右:「時代の先端を駆け抜ける京急」の説明展示0913)

第2展示室を出ると、「原信太郎と鉄道」のコーナーです。ここでは、信太郎がどんな鉄道を見てきたのか。自身の年表と、鉄道史とを重ねて解説してあります。

1872年(明治5年)に新橋ー横浜間に鉄度が開設し、私鉄の開業が相次ぎ戦争とともに国有化が進み、20世紀に入り鉄道が黄金化時代を迎えるころの1919年(大正8年)に信太郎が誕生して、裕福な家に生まれたので4歳のころ外国の鉄道のおもちゃを与えられ、少学5年でカメラを携え超特急「つばめ」で関西の一人旅を行いました。

原信太郎の生涯と鉄道史1(左:原信太郎の制作展示の鉄道模型、右:「時代の先端を駆け抜ける京急」の説明展示0913)

1930~40年代は、鉄道の目覚ましい進歩が続きましたが、中学生の頃には模型造りには資材不足でした。独学により短波受信機で海外の動向を知り、海外の技術の高さをしり敗戦を予感しました。1940年に東京工業大学に入学し、朝鮮、満州と投稿して大陸で活躍の日本技術の各種の列車を見ました。戦争激化とともに、鉄道も軍事が優先されて技術もサービスも停滞しました。終戦を迎え、戦時中の量産車を改造した蒸気機関車は、輸送需要に応え日本の復興に力を尽くしました。1958年には「こだま」が、1964年には、「新幹線」が誕生しました、信太郎は㈱コクヨに入社し「全自動立体倉庫」を開発して会社の生産性向上に貢献し、また世界の鉄道の技術革新を目で見る旅を続け、「世界的な鉄道愛好家」として知られていきます。

原信太郎の生涯と鉄道史2(左:大陸へ、戦争を迎えて、右:世界にはばたく0913)

信太郎は、会社員時代に数百件の特許を取得し、延べ380ケ国の世界を旅して鉄道愛好家と交流を深め、模型を次々と製作して2011年時点では模型車両の約2千点に及び、所蔵する模型は約6千点に達しました。最初の1番乗りは、1927年(昭和2年)の8歳の時に、浅草から上野間を開通した地下鉄で、10銭玉を入れる改札機前に2~3時間待ちして果たしました。初めての一番切符は、1933年(昭和8年)の帝都電鉄(現京王電鉄井の頭)の開通時のもので0002番切符を購入しましたが、抗議して駅員が求めた0001番切符を手に入れられました。また、1934年(昭和9年)3月の地下鉄銀座駅開通ではナンバー2でしたが、同年6月の新橋駅開通では午後10時から粘って一番切符を獲得しました。さらに同年、丹那トンネルが開通して学校を病欠届出で休んで、熱海駅で一番切符を手に入れました。1954年(昭和29年)の東海道新幹線開通では東京発と大阪発の番切符を手に入れました。1961年(昭和36年)の伊豆急行電鉄開通の時は、2日前に待合室に車ごと乗り入れて発売を待ちました。

原信太郎の生涯と鉄道史3(左:世界的な鉄道愛好家の信太郎、右:初乗りと切符収集0913)

第3展示室

第3展示室は、「ブィンテージ・コレクション」で、信太郎の鉄道の旅の一端を、模型などを交えて展示してあり、希少なアンティーク鉄道玩具などが見られます。このコーナーでの目玉の展示品は、ヴッパータールの空中電車の模型です。この模型は、ドイツの鉄道模型会社のメルクリン社が20世紀の初めに製造したヴッパータール市の懸垂電車であり、電気で動く模型の出始めた頃のもので、信太郎が電話を繋ぎぱなしにしてセリ落としたものです。

懸垂電車の登場は、1880年代に技術者のカール・オイゲン・ランゲンが、ケルンの自工場で運搬を行うために懸垂式モノレールを開発して使用していた。この技術を人や物資の輸送に応用できることに気づき、ランゲンの構想によるヴッパータール空中鉄道は、1898年に着工された。その後、1900年10月24日にドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の臨席を受けて試運転が行われ、最初に開通したのは、クルーゼ・劇場駅 - 動物園・スタジアム駅間で、オーバーバルメンまでが全通したのは1903年6月27日です。

第3展示室ヴッパータール空中鉄道 (左:ヴッパータールの空中電車の模型、右:空中電車の0913)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(8月INDEXへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2014~2015年版、2013年版、2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 原鉄道模型博物館 時代の先端を駆けぬける京急展で90年前の外国の仮台車車輪を見るその2

次回 イベント 原鉄道模型博物館2部 原信太郎が愛した京急を博物館に2回にわたり出かけて見るその1