2011.11.16(水)曇

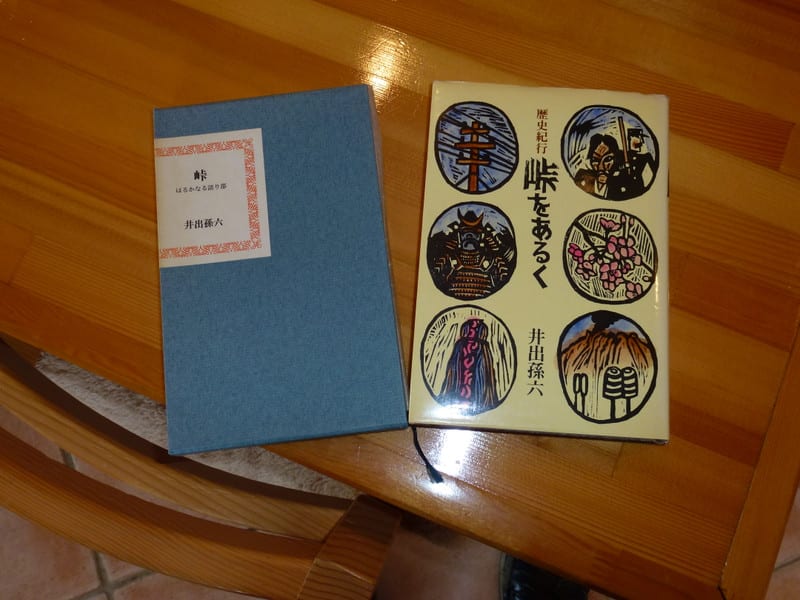

井出孫六氏の本を二冊所蔵しています。「峠ーはるかなる語り部」「歴史紀行 峠をあるく」と峠に関する二冊です。前者は箱付の大変立派な本ですが、かなり以前に買ったもので、どこでどうして買ったものか憶えていません。中身も読んだことは読んだのだが、果たしてどのようなものだったか憶えも無いのです。後者と同様に歴史的事件と峠との関わりを説いている部分もあるのですが、歴史的なものにはまるで興味の無かった時分に読んだのでしょう。

今回紹介するのは後者で、実はここ数年読んだ本の中で最も面白い本なのです。

「歴史紀行 峠をあるく」井出孫六著 筑摩書房 1979年第一刷 定価1300円

購入価200円

峠に関する書物は数多くあります。峠のガイドブックやその峠の紀行文的なもの、歴史的な事件や物語を加味したものはいくらでもあります。しかしこの本はプラスアルファがあるのです。このプラスアルファが大変面白く、どんどん本の中にのめり込んでしまうという感じです。

氏の峠に関する調査、取材、探究は深いものがあり、もちろん現地に赴いて紀行も書かれています。しかしそのプラスアルファの着眼点というか発想というのは常人を超えています。本書に掲載の峠は十二箇所あるのですが、そのうちわたしが訪れたことがあるのは洞ヶ峠、笛吹峠、乙女峠の三箇所で、近隣の峠を越えたのが野麦峠と人形峠です。これ等の峠を本書を紹介しながら連続で案内してみたいと思います。そのなかでプラスアルファが何なのかお解りになるかと思うのです。

洞ヶ峠は洞峠の中で少し書きましたが、(2011.11.12、14参照)氏のプラスアルファの着眼点は、策士の光秀が本能寺の変の後、何の策もなくてむざむざと秀吉に討たれたかという点と、洞ヶ峠に出向いていない順慶の名を借りて「洞ヶ峠を決め込む」という有名なことわざができたのかという点です。

もちろんこういった歴史の側面の考証などできるものではないのですが、「洞ヶ峠」の諺について、氏の文を読んでいただければ、氏の歴史観というかポリシーの一端が垣間見られると思います。

「洞ヶ峠の順慶」なる俚諺は、ほかでもなく、戦国の武将がつくったものではなくて、この八幡の町に住んで、日々戦乱にめいわくし、とことん戦乱を忌み嫌い、とことん戦乱を憎悪したその町の庶民たちが、筒井順慶にことよせて、時の武将、支配者たちに対する皮肉と軽蔑と若干の憎悪をこめて創作したものにちがいない。

つづく

【作業日誌 11/16】

テーブル用収納棚作製6日目

薪割り

今日のじょん:じょんのびのお客さま、フークちゃん。全島自分の庭みたいな五島列島に住んでいたそうだ。なんでも盲導犬になれなかったけど、服のモデルになったとか、、、。11月12日来じょん