ESPから2枚のリーダー・アルバム『Burton Greene Quartet』(66)、『The Burton Greene Trio / On Tour』(68)をリリースし、パティ・ウォーターズの『Patty Waters / Sings』(66)、『College Tour』(66)に参加したバートン・グリーンは、67年にインド哲学の導師スワミ・サッチーダナンダと出会う。1969年のウッドストック・フェスティバルのオープニングに登場して話題になったこの導師は、思うようにライヴが出来ずお金もないと泣き言を言うバートンに“ロウソクに火がついていない”と一言。どういう意味か尋ねると"ロウソクに火がつけば、人々は君のところにやってくる。ここにどれだけの暗闇があり、どれだけの人々が光を必要としているか知っているか?”と諭したという。リベラルなユダヤ人の家庭に生まれ、あらゆる普遍的な考え方に触れて育ったバートンは、導師の洞察力と精神性に心酔し師と仰ぐようになると同時に、東洋哲学やスピリチュアルな世界を探求し音楽に反映するようになる。そんなバートン・グリーンの新たな音楽観を表現した作品が60年代末に制作された2作である。

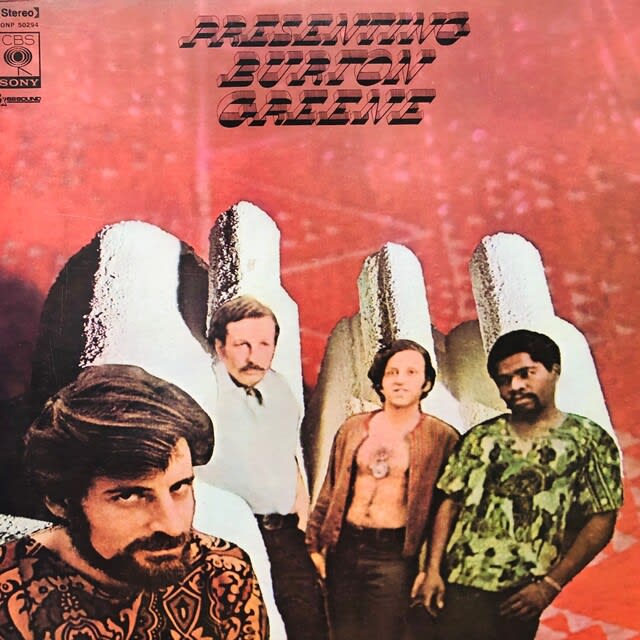

●Burton Greene / Presenting Burton Greene(Columbia – CS 9784 / 1968)

バイアード・ランカスター(as, tp)、スティーブ・ティントワイス(b)、シェリー・ラステン(b)とのカルテットでメジャー・レーベル「コロンビア」からリリースされた3rdリーダー作。プロデューサーはカウント・ベイシー、ベニー・グッドマン、アレサ・フランクリン、ボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーンなどを発掘したことで有名なジョン・ハモンド。バートンによれば「フリー・ジャズは3、4年前から盛り上がっていて、みんながジョン・ハモンドに何枚か出すように圧力をかけていました。彼はヒップになりたかったんだと思います。それを知って彼に電話して売り込んだんです。100回くらい電話してやっとオーディンションをやってくれました」。68年3月~9月にニューヨークでレコーディングされたこのアルバムには全曲バートン・グリーン作曲の6曲が収録されている。ESP時代の破壊力をメインにしたスタイルだけではなく、クラシカルなメロディセンスと現代音楽の実験精神、そして東洋思想の影響を活かしたコンポジションが特徴的なアルバムである。特に印象的なのがバイアード・ランカスターのフリーキーなサックス・プレイで、生ピアノ、電気ハープシコード、ピアノハープ(内部奏法)、プリペアドピアノなどを駆使して理知的なフレーズを紡ぐバートンのプレイと好対照をなしている。さらにモーグ・シンセサイザーのサウンド・エフェクトが飛び交うA2「SLURP!」はアルバムのハイライトとなっている。「カルテットによるレコーディングが一通り終わった後に、ジョン・ハモンドが僕のところに来て“さて、バートン、君はエレクトロニクスをオーバーダビングしなければならない”と言ったんです。てっきりレコードは完成したと思っていたのですが、ジョンは“バートン、ここには30万ドル相当のシンセサイザーがあるんだから、誰かがそれを使わないといけない”と言いました。シンセサイザーを設置したばかりで、当時時給80ドルだったウォルター・シアーズのエンジニアたちが走り回ってパッチを当てようと待っていたのですが、何をパッチすればいいのか誰も情報を持っていなかった、つまり宝の持ち腐れだったのです。“バートン、君にお金を払うからやってもらおう”と魔法の言葉を言われたら断る理由はないでしょう。出来上がったストレンジな音を聴いたドラマーのシェリーが“俺のソロにあんなクソを乗っけるな!”と怒ったのですが、私は“このほうが大脱走のようにパワフルでカッコいいよ”と言いました(笑)」。

Burton Greene - Slurp!

そうやって68年にリリースされたこのアルバムを、コロンビアはほとんど宣伝しなかった。会社のお偉方がジョン・ハモンドの機嫌を取るためにクレイジーなフリージャズを1枚だけ作らせて、それでおしまい、と言う訳だった(実際にバートンの次にサニー・マレイがジョン・ハモンドの為にレコーディングしたといわれるが、リリースされずじまいだった)。レコードを出しても、ほとんどライヴはなかった。ようやく見つけてニューヨークのハンティントン・ハートフォード美術館で土曜日に4、5回ライヴをやったが、主催者はミュージシャンにお金を払わなかった。「土曜日のほとんどの時間帯は、かなりの観客が集まっていました。終演後に私はアンプやマイク、スタンドなどの機材を持って主催者の事務所に行き、せめて帰りのタクシー代だけでも欲しい、と頼みました。すると彼は“君は強くて健康な若者だ。地下鉄を使えばいい”と言ったのです。私はこの男からタクシー代すら得られなかった。もうアメリカじゃ生きていけない、と思いました」。

●Burton Greene Ensemble / Aquariana(BYG Records – 529.308 / 1969)

アメリカでの活動に見切りをつけヨーロッパに渡ったバートン・グリーンが最初に訪れたのはパリだった。バートンだけでなく、64年の「ジャズの10月革命」で世界的な注目を集めたものの、経済的に恵まれることはなく、アメリカでは活動の場も限られていた多くのアメリカのフリージャズ・ミュージシャンが1969年春にパリへ移住していた。その代表格がシカゴのアフリカ系音楽家の自助組織AACMの中心で活動していたレスター・ボウイ、ロスコー・ミッチェル、ジョセフ・ジャーマン.マラカイ・フェイヴァースからなるアート・アンサンブル・オブ・シカゴである。同じシカゴ出身にもかかわらず、バートンはパリで初めてAACMのミュージシャンと知り合ったという。7月アルジェリアでパン・アフリカ文化フェスティバルが開催され、アーチ―・シェップ(sax)が、サニー・マレイ(ds)、デイヴ・バレル(p)、アラン・シルヴァ(b)、グレイシャン・モンカー3世(tb)を引き連れて渡欧した。翌月彼らが滞在したパリでは、新興レーベルBYGにより数多くのフリージャズのレコーディングが行われた。特に8月11~17日は”前衛ジャズの歴史で最も偉大な1週間”と呼ばれている。「音楽の歴史上稀に見る長期間のレコーディング・セッションだった。一週間に亘って、入れ替わり立ち替わりレコーディングが行われ、毎朝の挨拶代わりに今日は誰のレコーディングに参加する?と尋ねるほどだった。そしてBYGがすべてを記録に残した」(アラン・シルヴァ)。

その2か月前の1969年6月9日にパリのスタジオ・サラヴァ(ピエール・バルーのスタジオ)でレコーディングされたのが、バートン・グリーンの4作目のリーダー作『アクエリアーナ』である。メンバーはアーサー・ジョーンズ(as)、ジャック・コーシル(tp)、クロード・デルクロー(ds)、ベブ・ゲリン(b)、デディエ・ゲウィスラー(b)、デディエ・マレーブ(fl)からなるバートン・グリーン・アンサンブル。サニー・マレイのアコースティカル・スウィング・ユニットのメンバーとして渡欧したアーサー・ジョーンズ以外はフランスのミュージシャン。A面すべてを6章からなる「アクエリアス組曲」が占めている。“音楽、ヨガ、瞑想、交わり、すべてが一つの宇宙であり、自然の摂理、クリシュナ、ラダ、陰陽の精神を反映する”とバートンが解説している通り、スピリチュアル世界を旅する壮大な音の物語を描いている。”ハレクリシュナ、ハレラマ”というバートンの詠唱も聴ける。B1「フロム<アウト・オブ・バルトーク>」は元々弦楽オーケストラのために書かれたというタイトル通りバルトークへのオマージュ。サックスとピアノ、2本のベースがせめぎ合うアルバム中最もスリリングな演奏を聴かせる。続くB2「トゥー・ワン・トゥー・ヴァイブレーションズ」は、バートンが1968年にニューヨークの喧騒を離れて滞在していたウッドストックの「212アーティスト・コロニー」で書かれた曲。ダイナミックな変拍子のリフが一転して静まりリリカルな美メロディに変化し、再びインプロのカオスに回帰する展開は、静と動=陰陽思想の具現化である。西洋音楽(ジャズと現代音楽)と東洋思想が融合されたバートン・グリーンのスタイルを決定づけた作品である。フリー・ジャズ、前衛ロックのアルバムを50作以上世に送り出したBYG Actuelシリーズの中でも最初期のレコーディング作品であり、最も理知的な作品のひとつと言えよう。

Burton Greene - From 'Out of Bartok' (1969)

バートン・グリーンはBYG Actuelシリーズのアーチ―・シェップ『ポエム・フォー・マルコム』、ゴング『マジック・ブラザー』、ジャック・コーシル『ブラック・スイート』にも参加している。しかしバートンによると「パリは忙しかったのですが、クリエイティブなダイナミックさはありませんでした。毎日が7月4日のようなニューヨークの本当のエネルギーが恋しくなりました。パリの人たちはまだ印象派の黄金時代を生きているような気がしました。1969年10月のAmougiesフェスティバルで演奏しましたが、仕事はありましたが、お金はありませんでした。15フランのホテルの部屋に滞在していたのですが、文無しでバゲットを注文することもできませんでした。そこから抜け出して、外国語が下手でも人間として受け入れてくれるところに行きたいと思っていました」。パリに6か月間滞在したあと、まずデンマークへ行ってジョン・チカイ等と共演して、そのままアムステルダムへ移りそこを永遠の住処とすることになる。

*バートン・グリーンの発言(太字)は下記インタビューより転載しました:

http://www.paristransatlantic.com/magazine/interviews/greene.html?fbclid=IwAR0XUor4HZ_Ot0msBRmkheAAm943bpUDUqxptGSil4L0LHCf45IlyEkiuNc

https://www.allaboutjazz.com/burton-greene-from-bomb-to-balm-burton-greene?pg=1

海渡り

新たな天地で

ピアノ弾く