本文の前にちょっと長くなりますが お付き合い下さい。

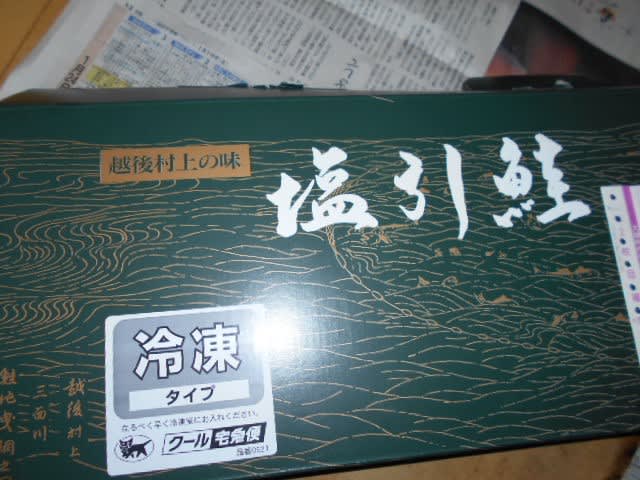

というのが…「塩引鮭」の話なんですが。

買い求めた「永徳」さんのシオリを からこの珍味の

理解をしていただくという。

【越後・村上と酒の関係は古く、平安時代中期に編纂され

「延喜式」に越後国から朝廷へ鮭を献上していた記録があり、

その鮭は村上の鮭と言われています。江戸時代中期には

村上藩・青砥武平治の建議による「種川の制」を布き、当地

を流れる三面川において世界で初めてと言われる鮭の増殖事業

に着手しました。これは鮭の回帰性に基づき、人為的に川の流れ

を整備して鮭が産卵しやすい環境を整え、採捕の制限をした

「自然増殖」で、人工ふ化で稚魚を放流する現在の「人口増殖」

に比べ、より自然に即したものと言えます。

一口に「整備」と言ううものの三十一年の歳月を要し、村上藩の

「国家事業」とも言えるものでした。

この成功により更なる鮭文化の発展を遂げると共にその長い歴史

の中で数多くの鮭料理を練り上げてきました。】

そうなんです この歴史から生まれたのが 「塩引鮭」

販売元 ㈱永徳さんの シオリから 以下引用させてもらいました。

「塩引鮭」は雄の秋鮭と粗塩のみを原料に保存料・添加物を一切使用せず

昔ながらの手作業で一尾一尾丁寧に仕込んでいきます。

冷風乾燥により余分な水分を取り除きながら熟成を促し、生鮭にはない旨味を

生み出します。

村上の「塩引鮭」は特徴的な形態をしており、「腹の中程で一カ所包丁を止めて

完全に開かずに繋げた裂き方」や「頭を下にした吊るし方」はそれぞれ

「切腹」「首吊り」を連想させるものを嫌っての事と言われ、鮭の増殖に多大な

る貢献を果たした藩士への敬意とされており城下町村上ならではのこだわりと

言えます。

越後・村上ならではの気候風土と先人の知恵の賜物が「塩引鮭」です。

いや~参った、参った。

まずは 歴史の勉強 …これが大事。 この先人の苦労の積み重ねが「味」に。

ずっと以前から、一度、たっぷり食してみたかった この「塩引鮭」

なんと、偶然にも、嬉しや。

私の姉(83歳)が、お取り寄せのカタログを見て、これを弟 私(77歳)の喜寿の祝いに

送ってくれました。

頂いたのは 「塩引鮭」(切り身)タイプ (すでに切り身にしている)

ひとつだけ 取り出してみると 長さ15㎝ 身の幅5㎝ と 大振りです

さらに グルメの姉の心意気…

なんと 鮭と一緒に これもお取り寄せで…

「黒沼産 コシヒカリ」 5㎏を

もうひとつ

ご飯と 鮭と これで完璧と… 「のり」まで添えて

材料は揃った~

鮭を焼き(火加減に注意しながら…)

炊き立てごはんと塩引鮭

一口噛んで…ご飯と、鮭を味わい、のりを巻いて もう一口…

テレビの食レポ???? いえいえ

言葉を並べる必要なし。

ほんと「うまい」の一言で十分です。

もう少し 言葉を探せば

「シンプル イズ ベスト」

「米」と「鮭」

お互いが競い合い、認め合って、合流する。

余りのうまさに…シャッター 忘れてしまいました。

滅多に味わえない 贅沢なひととき。

ごちそうさまでした。