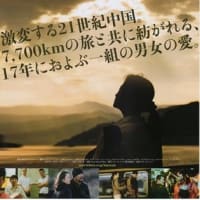

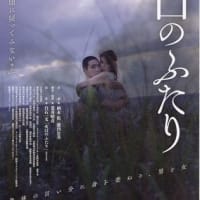

「 アーティスト」(2011年)でアカデミー賞5冠を達成した、ミシェル・アザナヴィシウス監督の新作だ。

1999年に発生したチェチェン紛争をテーマに、戦争の狂気と悲劇の中で懸命に生きる人々の希望を描いている。

アザナヴィシウス監督は、フレッド・ジンネマン監督の「山河遥かなり」(1948年)に着想を得たことは明らかで、いまも世界のどこかで起きている戦争を生き抜く人々の現実を、力強いヒューマンドラマとして世に送り出した大いなるメッセージだ。

人間としての尊厳を奪われたとき、どんなに大切なものを奪われても、希望の光を探し求める人たちがいる。

子供だってそうだ。

いつだって、絶望の中でも懸命に生きている。

衝撃の感動作である。

1999年チェチェン・・・。

9歳の少年ハジ(アブドゥル・カリム・ママツイエフ)は、目の前で両親を銃殺されたショックで声を失ってしまう。

姉のライッサ(ズクラ・ドゥイシュビリ)も殺されたと思い、まだ赤ん坊の弟を抱いて家を出たが、見知らぬ人の家の前でその子を置き去りにして一人旅を続ける。

一方、ロシア軍は彼のような子供でさえも容赦なく攻撃していた。

だがそんなロシア兵たちも、最初はごく普通の青年だった。

音楽を自由に謳歌していたコーリャ(マキシム・エメリヤノフ)も、軍隊の異常な訓練で正常な人間の心を失っていく。

彼は、一般人までテロリストと決めつけて、平気で殺してしまうようになる。

戦火を苦れて街へたどりついたハジは、EU人権委員会に勤めるフランス人女性キャロル(ベレニス・ベジョ)に拾われる。

しかし、自分の手では何も変えられないと知ったキャロルは、せめて目の前の小さい命を守りたいと願い始めるのだった。

ハジが声を取り戻し、生き別れになった姉弟と再会できるように・・・。

チェチェン紛争は、まだ記憶の遠い話ではない。

その戦火の中で、人々の運命が交錯する。

キャロルは、目の前で両親を殺され、姉と弟と離ればなれになり、声を失ったハジを家に連れて帰り、チェチェンの被害者の証言を集めるために奔走する。

一方、ロシアで平和に暮らしていたコーリャは、軍隊で罵られ、殴られ、人の心を捨てるのだが、映画は悲劇の闇でもがく彼らを正面から描いており、激しく心を揺さぶられる。

ハジが言葉を話せなくなったのは、両親の死のほか、赤ん坊の弟を他人の家の前に置いてきた罪の意識もあっただろう。

このハジを演じる少年アブドゥル・カリム・ママツイエフが素晴らしいのだ。

400人の中から選ばれた素人だ。

アブドゥルは、実は自分も幼くして両親と別れる経験をしているから、ハジの心境をよく理解できたようだ。

セリフのない難役なのに、つぶらな大きな瞳で観客の心をわしづかみにする。

ひとり残された少年の心は空ろで、絶望と悲しみの眼差しが、彼の切ない心の内を表出していて涙を誘う。

この子を助けるフランス人のキャロル役ベレニス・ベジョも好演だ。

彼女はアザナヴィシウス監督の私生活上の良きパートナーであり、「ある過去の行方」などで高い評価を得ている実力派だ。

フランス・グルジア合作映画「あの日の声を探して」は、全編フィルムを使ってほぼ手持ちカメラで撮影され、ドキュメンタリーのようなリアル感が胸に迫る。

アザナヴィシウス監督の言うように、チェチェン紛争も、もっと国際社会がロシアに厳しい制裁を与えていたら、いまのようなウクライナの悲劇は起きなかったかもしれない。

この作品について、監督は決して政治的なメッセージを込めたつもりはないと言っている。

戦争はすべてを破壊する。

そこからは何も生まれない。

そうなのだ。その通りだ。

そして、過去は未来に続く一本道なのだ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

なぜ戦争なんて起きるのか、真剣に深く掘り下げて考えておかないといけないのではないかと思いますね。

これで、果たしてよいのでしょうか。

ここは本当によく考えてもらいたいところです。

大変なことが始まらなければよいのですが・・・。

世の中も、政治も、人心も、とてもおかしなことになってきています。